Escursionismo, uno sport pericoloso

Quasi la metà degli interventi del CNSAS riguarda incidenti avvenuti sui sentieri. Forse vale la pena imparare a rinunciare, abbassare le proprie aspettative e, soprattutto, ricordare che nel vocabolario esiste anche la parola prudenza L'articolo Escursionismo, uno sport pericoloso proviene da Montagna.TV.

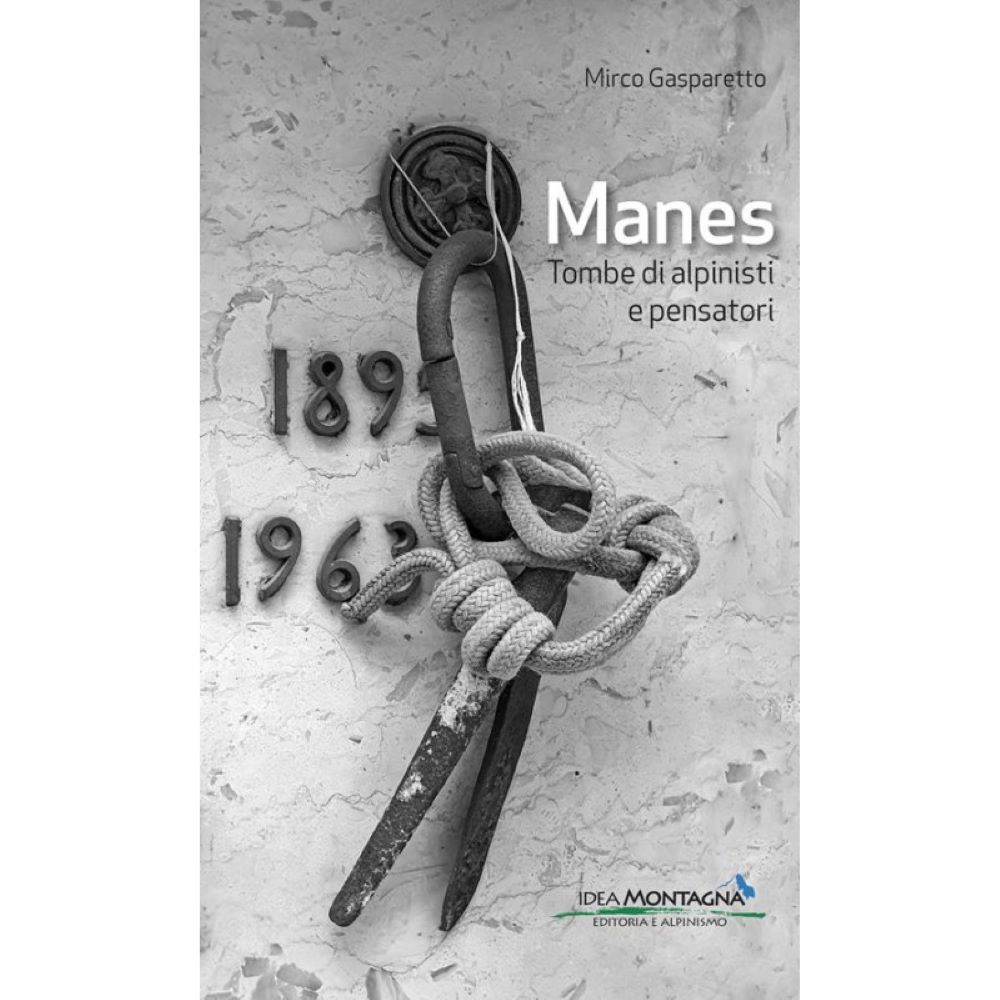

Siete anche voi vittime del fascino dei cimiteri? Non quelli dove si trovano i nostri cari, ma quelli che visitiamo senza una ragione precisa, per curiosità, per gusto del macabro o forse per sentirci più vivi. A me piacciono molto e sono in buona compagnia: tra gli scrittori il cimitero è fonte perenne di ispirazione, a partire da Foscolo fino alla Valérie Perrin di Cambiare l’acqua ai fiori, passando per l’Umberto Eco de Il cimitero di Praga. Tra i titoli più recenti e curiosi, in rete ho trovato una raccolta di racconti di Paolo Patui pubblicata da Bottega Errante: Scusate la polvere. Cimiteri, sospiri e piccoli miracoli. E una guida dell’amico Claudio Visentin, pubblicata da Ediciclo: Passeggiate nei piccoli cimiteri. Particolarmente bello, infine, il viaggio di Mirco Gasparetto, caporedattore di Le Alpi Venete, tra le lapidi di grandi alpinisti, raccontato in Manes. Tombe di alpinisti e pensatori, edito da Idea Montagna.

Anch’io, nella mia attività di viaggiatore funerario, non manco mai una visita ai campisanti dei paesi di montagna, dove si trovano i morti locali, con i cognomi e le storie più significative di quella comunità, di solito un monumento collettivo alle guide alpine defunte e tombe sparse di alpinisti caduti sulla montagna locale. A Courmayeur per esempio ricorrono, sulla data di morte, molti Monte Bianco, Dente del Gigante, Aiguille Noire, a Cortina e dintorni si sprecano le Tofane e il Sorapiss, a Valtournenche il Cervino. A volte mi trovo (è preoccupante?) a invidiare quelle lapidi, che raccontano una morte (forse) eroica: detto questo, spero di trovarmi al momento giusto nel mio letto, il più tardi possibile.

La prendo alla larga per dire che, quando pensiamo ai morti in montagna, li associamo istintivamente all’alpinismo, a qualche grande impresa finita male. Non è così, naturalmente. I dati diffusi dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico relativi agli interventi del 2024 ci dicono che solo il 5,9 per cento delle persone soccorse stava praticando alpinismo, il 14 per cento stava sciando, il 6,8 per cento era in sella a una mountain bike (un dato interessante, questo, che racconta meglio di ogni ricerca di mercato dove si stia spostando il focus dei frequentatori della montagna). Quasi il 50 per cento degli infortunati si trovava sui sentieri, per un’innocua escursione o (per il 3,4 per cento del totale) in cerca di funghi. Per gli appassionati di numeri, completiamo il quadro dicendo che gli interventi totali sono stati circa 12.000 e altrettante le persone soccorse, 466 i morti (in leggero calo rispetto al 2022 e 2023), 118 i dispersi, 1431 i feriti gravi e 5288 quelli lievi. Interessante anche il raffronto tra i morti a cavallo tra i decenni ’50 e ’60, che erano in media una cinquantina all’anno, e quelli dei decenni seguenti, una progressione geometrica che ha visto un primo picco di 250 negli anni ’80, un secondo di 400 nei primi anni 2000 e un assestamento attorno ai 500 tra il 2010 e il 2020. La costante di ogni anno è la maggior frequenza degli interventi in estate, e in particolare nel mese di agosto, mentre il profilo medio di chi è soccorso è un quello di uomo tra i 50 e i 60 anni.

Cos’altro ci dicono questi dati? Poco o nulla, purtroppo. Sarebbero più eloquenti se potessimo raffrontarli con i dati sul turismo alpino in generale. Per esempio, se potessimo sapere quanti escursionisti erano presenti nell’agosto 2024 sui sentieri delle Alpi, quanti sulle pareti, quanti tra finferli e porcini. Numeri impossibili da ottenere. Altrettanto impossibile trarne un insegnamento, tipo: astenetevi dal frequentare i sentieri se è agosto e se siete maschi anzianotti. Quello che possiamo imparare, non dai numeri ma dall’esperienza, è che la montagna non smette mai di fare il suo mestiere. Crolla e si scioglie sotto i nostri piedi, provoca inondazioni e violenti temporali, si frastaglia in valloni e creste e pareti in cui è facile perdersi. Mica perché è cattiva, no. Perché, semplicemente, non è il nostro ambiente ideale, così come non lo sono gli abissi marini né, con buona pace di Elon Musk, i canyon marziani.

Morale: non confidiamo troppo nella nostra attrezzatura, né della rete cellulare né di varie applicazioni come GeoResQ. Sono cose utili e magari indispensabili, ma se è il nostro momento, non ci impediranno di morire, sia che siamo su un sentiero sia che siamo su una via estrema in Himalaya. Accettiamo la quota di rischio che una qualsiasi attività outdoor comporta, soprattutto se praticata su terreni insidiosi. E fidiamoci invece della nostra prudenza, impariamo a rinunciare, abbassiamo le nostre aspettative. Nessuno di noi è Bonatti e tanto meno Adam Ondra. Se facciamo così, eviteremo un po’ di lavoro ai ragazzi del CNSAS, e non finiremo sotto una lapide targata Cervino o Monte Bianco. (A meno che la prospettiva non ci alletti).

L'articolo Escursionismo, uno sport pericoloso proviene da Montagna.TV.

![I metalupi di Game of Thrones esistono davvero: una start-up li ha riportati in vita dopo più di 10.000 anni [FOTO]](https://www.hallofseries.com/wp-content/uploads/2025/04/Jon-Snow-e-il-metalupo-Spettro-Game-of-Thrones-1024x576.png?#)

![Casa Bianca: ritratto di Obama sostituito con uno dell’attentato a Trump [FOTO]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/04/image-147.png)