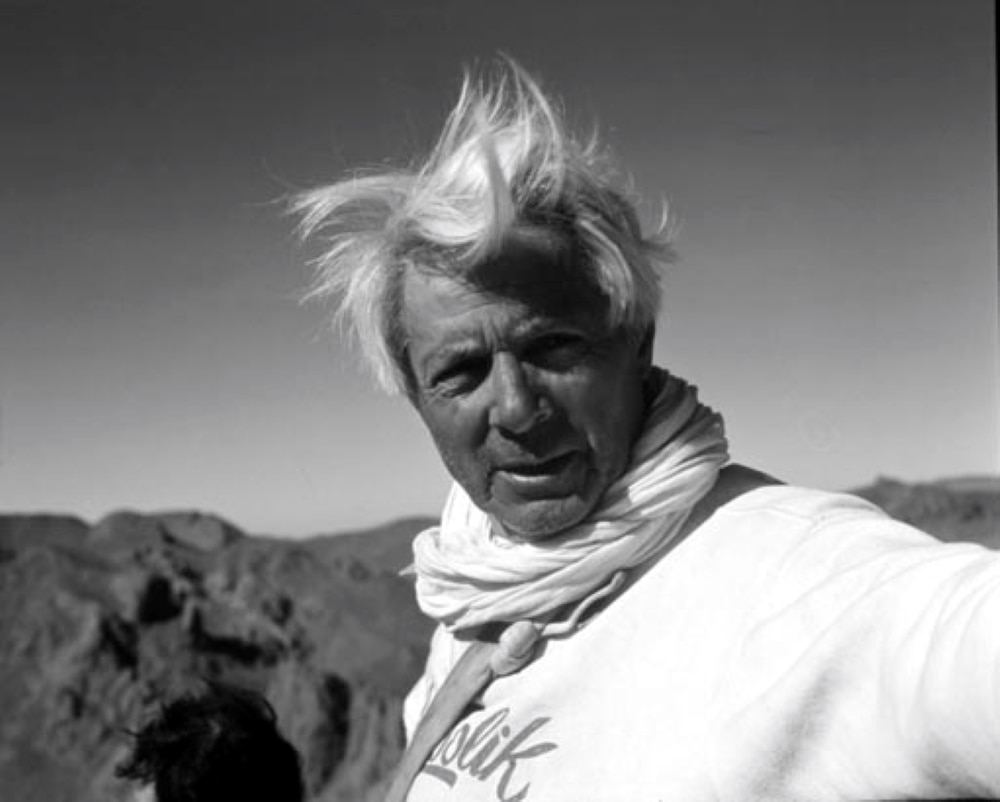

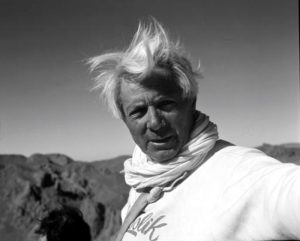

Aprile 1935, Roger Frison-Roche verso la misteriosa Garet el Djenoun

L’alpinismo sulle guglie di granito del Sahara algerino inizia con l’esplorazione della Garet el Djenoun, nel Tefedest, da parte dell’autore di “Primo di cordata” L'articolo Aprile 1935, Roger Frison-Roche verso la misteriosa Garet el Djenoun proviene da Montagna.TV.

In un giorno di primavera di novant’anni fa, “un grosso autobus blu è all’ancora nel mezzo di una strada di Algeri. Davanti, una decina di passeggeri. Sui fianchi, le tappe del suo interminabile viaggio sono scritte a lettere nere”. E’ il 2 aprile del 1935, e quello che sembra l’inizio di un romanzo di avventure è il primo passo – ancora a tremila chilometri di distanza dalle rocce – dell’alpinismo nell’Africa sahariana.

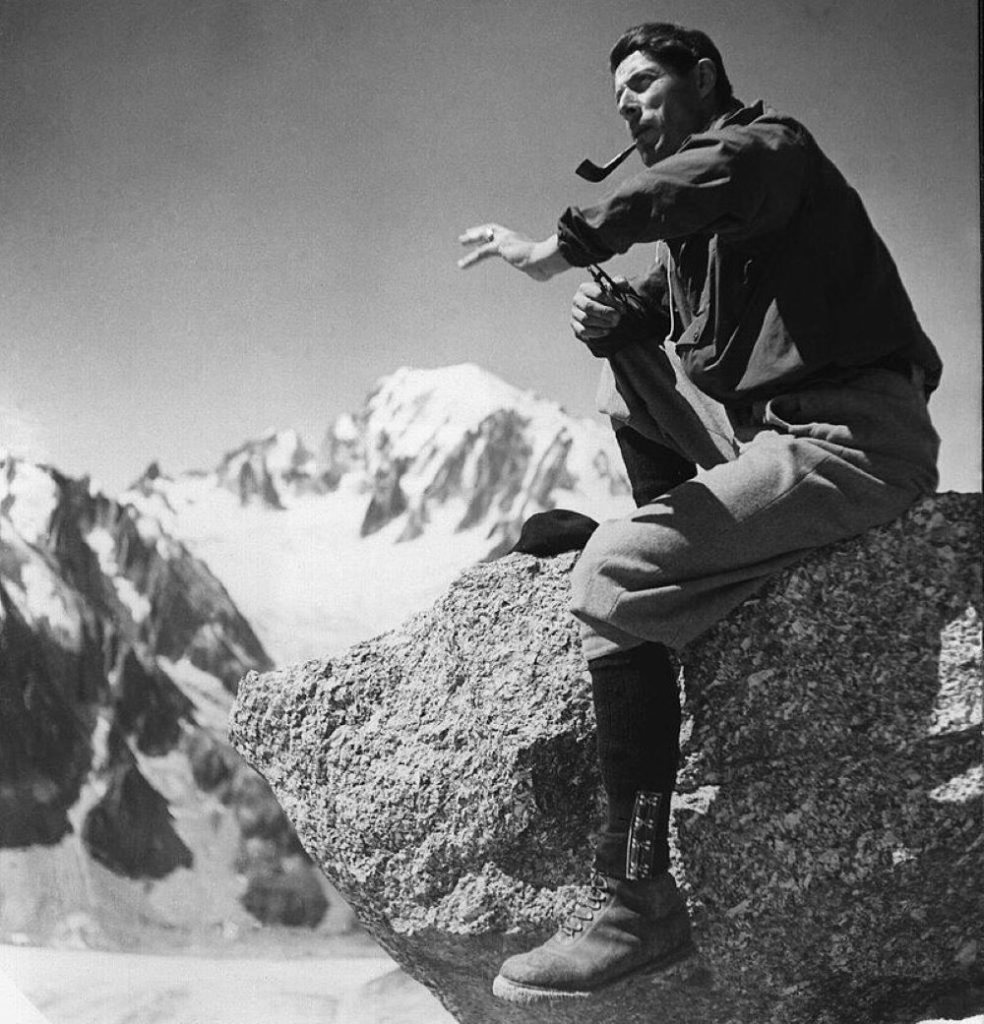

Su quel bus viaggia un personaggio famoso. Si chiama Roger Frison-Roche, è una guida alpina di Chamonix, e al tempo stesso l’autore di Primo di cordata, Premier de cordée in francese, uno dei libri di montagna più venduti di tutti i tempi. Il suo compagno di avventura si chiama Raymond Coche, ed è un capitano dell’esercito francese.

La protagonista autentica, però, è una vetta di granito del massiccio del Tefedest, che si alza a quattrocento chilometri di distanza da Tamanrasset, la “capitale” dei Tuareg e del Grande Sud algerino. Per gli “uomini blu” del Sahara, quella cima si chiama Garet El Djenoun, la “Montagna degli spiriti”.

La Garet, che raggiunge i 2330 metri, è la cima più elevata del Tefedest. Secondo Frison-Roche, “non è altro che una gigantesca prua che fende il candore delle sabbie, e che si stende all’infinito verso sud, in pieghe ondulate, in cavalloni di pietra solidificati per l’eternità, scia pietrificata di una nave impazzita”.

Dopo i giorni e le interminabili notti sul bus, Roger Frison-Roche e Raymond Coche proseguono a dorso di cammello nel deserto, accompagnati dai Tuareg, verso la base della Garet. Quando finalmente raggiungono lo Wadi Ariaret, il vallone roccioso che li conduce alla base della montagna, sono affascinati dalle sue forme eleganti.

“La cresta settentrionale di erge maestosa con i suoi tre grandi salti” scrive Frison Roche nei suoi Carnets Sahariens. “La cresta meridionale è tutta frangiata di guglie e campanili, mentre la parete ovest si drizza verticale, liscia come un bastione, brillante e levigata come vetro”.

I due alpinisti attaccano per la parete Ovest della Garet el Djenoun, dove un canalone ancora in ombra consente di sfuggire all’implacabile sole del Sahara. Dopo aver messo le mani sulla roccia, scrive ancora Frison-Roche “abbiamo dimenticato del tutto il deserto. La passione per la scalata, i nostri vestiti europei, il contatto con una roccia somigliante alle nostre Aiguilles de Chamonix e il fresco relativo di questa parete ancora in ombra ci hanno dato nuove energie”.

L’arrampicata lungo la via non è estrema. Ma le difficoltà di orientamento, insieme alla mancanza di fessure dove proteggersi con i chiodi sul levigato granito del deserto costringono i due alpinisti francesi a dar fondo a tutto il loro mestiere. I Tuareg che li attendono al campo si sono mostrati scettici sulle loro possibilità di successo, e anche questo motiva i due europei a salire.

“Troverete forse scalate più interessanti, ma dedicate tutte le vostre forze alla Garet”, ha detto prima della partenza un vecchio esploratore del Sahara ai due alpinisti. “Gli europei hanno già fatto tre tentativi inutili. Per il prestigio della nostra razza è assolutamente necessario che voi riusciate”.

Il tratto più difficile della via inizia con un grande camino, largo più di un metro e mezzo, sbarrato da uno strapiombo “liscio e arrotondato”, che occorre superare “facendo presa su appigli minimi”. Più in alto il camino si stringe, poi si allarga in un diedro svasato sbarrato da un altro macigno strapiombante.

Il capocordata sale fino a toccare con la testa il masso, prova a piantare un chiodo in una fessura svasata, ma riesce solo a far staccare qualche scaglia di granito rossastro. L’unica soluzione è salire senza sicura anche l’ultimo tratto del camino, troppo largo per alzarsi in spaccata.

Roger si tuffa in avanti, e riesce a salire puntando entrambe le mani su una parete e i due piedi sull’altra. Poi si allunga strusciando contro il masso, intuisce un appiglio al di sopra, si lancia fino ad afferrarlo. Un volteggio lo porta al disopra del passaggio.

Nell’ultimo tratto l’arrampicata ha uno stile completamente diverso. Frison-Roche sale grazie a una fessura dove riesce appena a incastrare le dita, prosegue in aderenza su placche dove la roccia si sfarina.

Dopo l’atmosfera protetta del canale, ora si muove in piena esposizione “Qui siamo nel campo del funambolismo, non della scalata”, annota. Poi una cengia dove cresce un ulivo selvatico porta i due uomini arrivati dalla Francia sul vasto pianoro roccioso della cima.

“Una gioia immensa si impadronisce di noi. Una gioia folle, isterica, così intensa che non riusciamo nemmeno più a esprimerla. Navighiamo in piena Atlantide, sul più mostruoso vascello fantasma che la nostra fantasia abbia potuto sognare” prosegue l’autore dei Carnets Sahariens. Anche la discesa, con la difficoltà di trovare ancoraggi per le calate in corda doppia, è una impresa seria e che richiede molte ore.

Sahara: il tormentato paradiso dei climber

Oltre che dalla distanza dal Mediterraneo, l’esplorazione delle rocce del Sahara viene ritardata dalle bellicose tribù Tuareg, che nel 1881 massacrano una delle prime missioni militari francesi.

Nel 1916, dei ribelli arrivati dalla Libia uccidono l’eremita belga Charles de Foucauld nel suo eremo dell’Assekrem, nel massiccio dell’Hoggar. Dopo la salita della Garet el Djenoun, lo svizzero Edouard Wyss-Dunant e il francese Alain de Chatellus tracciano i primi itinerari sull’Hoggar.

Alla fine degli anni Cinquanta, un altro stop all’alpinismo viene imposto dalla guerra d’Algeria, che porta all’indipendenza del paese. Quando la frontiera riapre, gli alpinisti francesi e degli altri paesi europei sono pronti all’appuntamento. Tra le ascensioni più famose è quella della Takouba, la “Sciabola”, da parte di Pierre Mazeaud e Lucien Bérardini nel 1966.

Sulle altre vette dell’Hoggar meritano di essere citate le vie francesi e italiane sul Saouinan (“la Mano”), quelle più lunghe e difficili sul Tehoulag Sud, gli itinerari estremi aperti su numerose vette del Sahara dalle cordate spagnole di Josè Anglada e di Miguel Angel Gallego.

Nel secondo dopoguerra, per decenni, i giardini di pietra del Sahara, a poche ore di volo dall’Europa, vedono arrivare un pellegrinaggio di arrampicatori e alpinisti, e di viaggiatori avventurosi che si accampano negli wadi, gli aridi valloni ai piedi delle rocce. Il granito rossastro dell’Hoggar, del Tefedest, dell’Air nigerino e delle guglie di Hombori nell’est del Mali vedono aprire centinaia di itinerari.

Poi le rivolte dei Tuareg, la ribellione islamica in Algeria, le bande di predoni che gestiscono il traffico dei profughi tra l’Africa Nera e il Mediterraneo rendono nuovamente insicuro il più grande deserto del mondo. Il fascino della Garet el Djenoun e delle altre guglie di granito affacciate sul Sahara rimane.

L'articolo Aprile 1935, Roger Frison-Roche verso la misteriosa Garet el Djenoun proviene da Montagna.TV.

![Novità Prime Video: tutte le uscite di Aprile 2025 [LISTA]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/04/prime-video.jpg)