Reintroduzioni e ripopolamenti: extrema ratio nella conservazione della biodiversità

Dalla seconda metà del secolo scorso reintroduzioni e ripopolamenti vengono progettati con molta attenzione affinché siano ripristinate diversità biologica, habitat e funzionalità degli ecosistemi L'articolo Reintroduzioni e ripopolamenti: extrema ratio nella conservazione della biodiversità proviene da Montagna.TV.

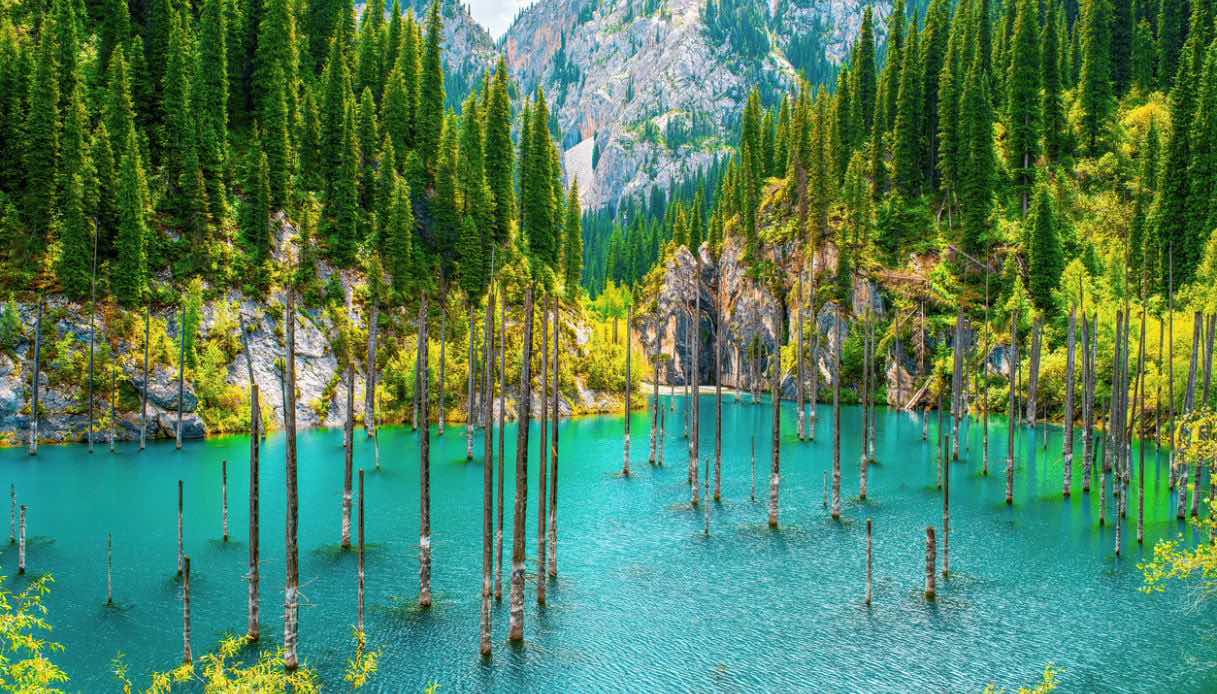

Il grifone eurasiatico (Gyps fulvus), rapace la cui apertura alare può raggiungere i 2,80 m, vive in colonie su pareti rocciose. Fino agli inizi del XX secolo era presente nelle aree montuose italiane dalle quali è poi scomparso a causa di attività antropiche – come la caccia e l’utilizzo di esche avvelenate nei confronti delle sue prede – e perdita di habitat. Nutrendosi esclusivamente di carcasse di erbivori, potenziali fonti di infezioni per la fauna, la specie svolge un ruolo fondamentale negli ecosistemi: anche per questo motivo, è stata oggetto di alcuni progetti di reintroduzione a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso che ne hanno permesso il ritorno sulle Alpi, sugli Appennini e in Sicilia.

Si parla di reintroduzione del grifone perché il rilascio degli individui è avvenuto in aree in cui la specie era scomparsa con l’obiettivo di ristabilire popolazioni in grado di mantenersi autonomamente nel lungo periodo.

Quando, invece, il rilascio avviene in una popolazione in declino per migliorarne la vitalità e aumentarne la possibilità di sopravvivenza si parla di ripopolamento, o restocking. In generale, quando l’uomo sposta esemplari di una specie animale da un’area ad un’altra si parla di traslocazione. Reintroduzioni e ripopolamenti sono traslocazioni il cui obiettivo è la conservazione della specie. Quando questo obiettivo non è presente e gli individui vengono spostati in un luogo in cui la specie non è mai stata presente in tempi storici si parla di introduzione.

Le traslocazioni a scopo di conservazione vengono di norma realizzate con l’obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità e i processi di estinzione. Tuttavia si tratta di interventi invasivi che devono essere effettuati solo in casi estremi anche perché, finora, solo un numero limitato di essi ha dato risultati positivi. Laddove il numero di esemplari e l’estensione dell’habitat sono idonei alla sopravvivenza della popolazione esistente è dunque preferibile mettere in atto misure di tutela meno invasive, come per esempio l’istituzione di aree protette o la riduzione della pressione antropica.

Quando l’unica via possibile è una reintroduzione o un ripopolamento, è necessario passare per una fase di progettazione molto accurata. Il risultato desiderato deve essere ben chiaro in termini di consistenza “obiettivo” della popolazione e dello spazio che verrà occupato. Bisogna inoltre verificare che non sussistano più le condizioni che hanno causato la scomparsa o la riduzione della specie in quel luogo (e non ve ne siano altre che ne possano impedire la diffusione) e vanno analizzate attentamente la presenza di predatori o di agenti patogeni, la disponibilità di cibo e le condizioni climatiche, tutti fattori che influiscono sulla sopravvivenza e sulla crescita delle popolazioni traslocate. Bisogna infine considerare benefici ed effetti negativi dal punto di vista ecologico, sociale ed economico.

È oggi sempre più riconosciuto che, sebbene la tutela delle specie sia una priorità per la conservazione della biodiversità, le traslocazioni a scopo di conservazione devono essere intraprese nel contesto della tutela e del ripristino degli habitat e degli ecosistemi. In quest’ottica, il fine delle reintroduzioni e dei ripopolamenti è la ricostituzione della diversità biologica originaria di un ecosistema ed il miglioramento delle sue funzionalità. Se tutte le valutazioni citate hanno esito positivo, si passa alla progettazione di dettaglio delle fasi operative della traslocazione, che devono essere monitorate con la possibilità di adeguamento in corso d’opera. Il monitoraggio è utile anche per futuri progetti di traslocazione.

I primi interventi di traslocazione, davvero pionieristici, risalgono agli inizi del secolo scorso. Negli anni Sessanta l’avvento della teleanestesia segna un punto di svolta: questa tecnica permette di catturare gli animali sparando narcotici da distanza e rende la loro traslocazione più facile e sicura. Con la nascita della biologia della conservazione si inizia a studiare come migliorare le azioni di tutela e, dagli anni Ottanta, le traslocazioni vengono realizzate principalmente dalle istituzioni per scopi conservazionistici. Oggi i progetti devono essere supportati da studi di fattibilità tecnica, biologica ed ecologica e le traslocazioni effettuate da individui privati sono illegali.

Caso emblematico è quello dello stambecco (Capra ibex), animale che vive ad alte quote e sfugge ai predatori spostandosi agilmente su pareti impervie dove però non riesce a sottrarsi alle armi da sparo. La caccia ha causato un forte declino di questo animale, tanto che nell’Ottocento sull’arco alpino era rimasto solo qualche centinaio di superstiti nel massiccio del Gran Paradiso. La sopravvivenza della specie fu possibile grazie ad un regio decreto che ne impediva il prelievo e all’istituzione della riserva reale di caccia che nel 1922 diventò Parco Nazionale. Numerosi interventi di reintroduzione sono stati realizzati nel corso degli anni senza accurati studi di fattibilità ma, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, grazie alla teleanestesia e a progetti di reintroduzione ben strutturati, gli stambecchi sono tornati quasi ovunque sulle Alpi.

Il successo di queste iniziative ha aperto la strada ad altri interventi di traslocazione, fornendo strategie utili ed efficaci per organizzare attività di conservazione faunistica su solide basi scientifiche, senza lasciare spazio all’improvvisazione.

Ha collaborato alla stesura dell’articolo Elisa Plebani

L'articolo Reintroduzioni e ripopolamenti: extrema ratio nella conservazione della biodiversità proviene da Montagna.TV.