Samantha Eggar entre el bien y el mal

Tras aquella primera visión de Samantha recreando a Emma Fairfax, su personaje en El extravagante doctor Dolittle, todo en mi fue fascinación. Es decir, todo el hechizo que puede sentir un niño de siete u ocho años por una chica de veintitantos: una admiración en la linde del amor, pero de un amor tan excelso... Leer más La entrada Samantha Eggar entre el bien y el mal aparece primero en Zenda.

Recuerdo con exactitud mi primera visión de Samantha Eggar: fue en la pantalla del cine Conde Duque de Madrid, hace más de medio siglo. Y fue en una sesión matinal, “tolerada a menores”, una de aquellas que algunas salas programaban los domingos para los niños, como lo era entonces yo. La descubrí en la primera versión de El extravagante doctor Dolittle (Richard Fleischer, 1967) y, al punto, me prendó. Me dejó obnubilado como hasta entonces sólo lo habían hecho Elsa Martinelli seguida por la cría de elefante en ¡Hatari! (Howard Hawks, 1962), al ritmo de Henri Mancini y su orquesta interpretando Baby Elephant Walk; Michèle Girardon incorporando a Brandy en esa misma cinta; y Virna Lisi en su papel de Caroline Plantin de El tulipán negro (Christian-Jaque, 1964).

En Las palabras (1964), Jean-Paul Sartre reflexiona sobre su infancia y sobre el descubrimiento de las palabras, y sobre cómo éstas y la literatura transformaron su vida. El del existencialista era un texto concebido para rebatir esa idea de Proust de buscar con las palabras refugio en un pasado idealizado, eludiendo así la libertad y responsabilidad del presente, dos asuntos que, para Sartre, como el comunista que era, básicamente consistían en el compromiso político. Salvando todas las distancias que sea menester sortear entre mentes tan preclaras y el menda, diré que yo —que jamás he sido comunista y desde que sé de sus mañas tengo la política como la actividad más despreciable que puede ejercer el ser humano— vivo en el pasado. El presente me repugna y el futuro son todo malos augurios: lo venidero me asusta mucho más que cualquier filme de terror.

El pasado, por el contrario, fue esa epifanía a destiempo, otro domingo de abril, jubiloso como si hubiera sido una fiesta entresemana, en el que vi por primera vez a Samantha Eggar en la pantalla del cine Conde Duque y descubrí la palabra “extravagante”. Cuando supe su significado, más que el doctor Dolittle —Rex Harrison en aquella primera versión—, el veterinario que tenía el extraño don de hablar con los animales, la que me pareció extravagante fue Samantha. En mis primeras entendederas, yo ya confundía el cine con la realidad y el mismo día que mis mayores me explicaron la primera acepción de aquella voz fabulosa (extravagante) también me aprendí su nombre, como el de las niñas que me gustaban en el colegio, y siempre la vi a ella antes que a Emma Fairfax, su personaje.

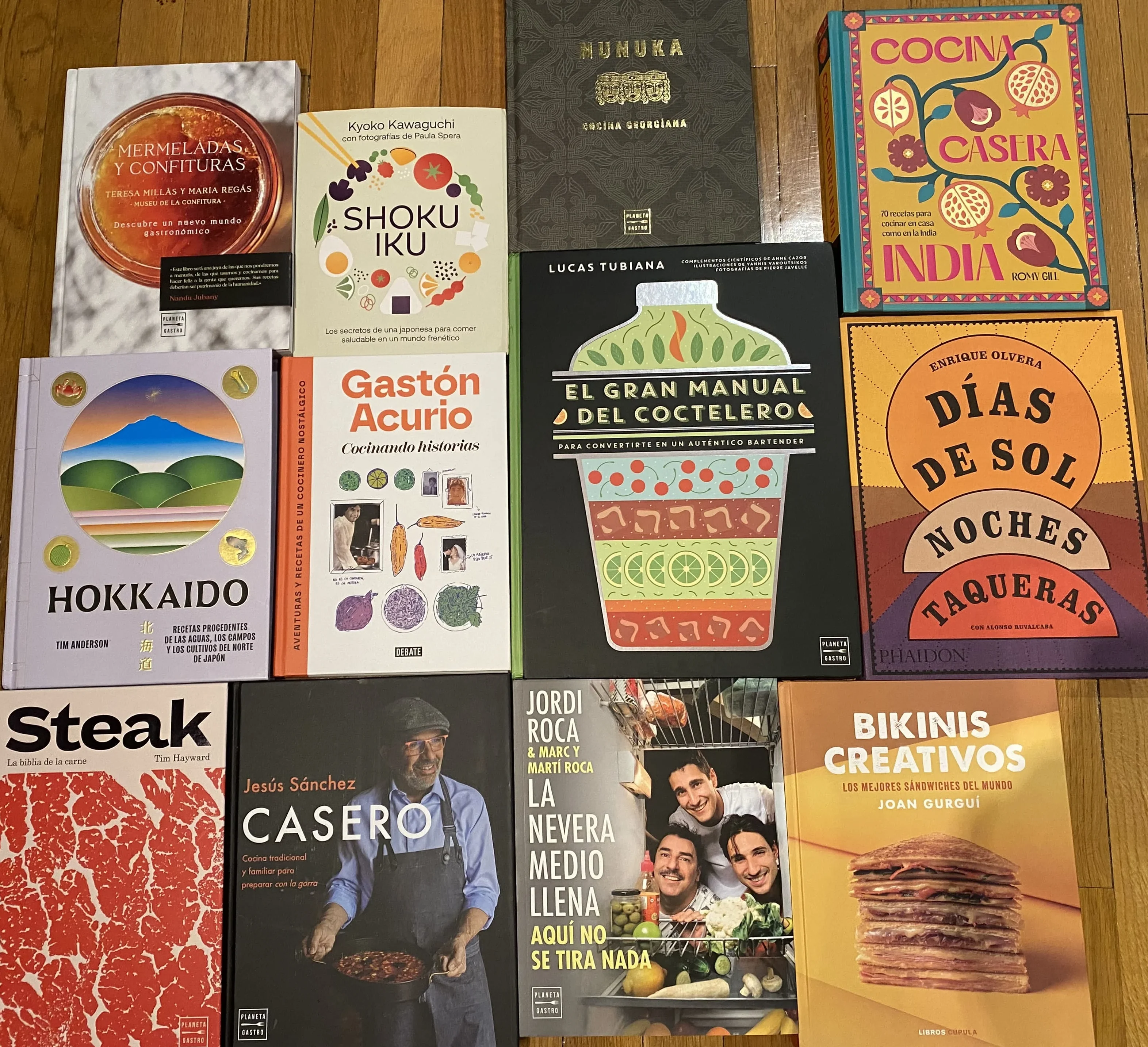

Aquella de hace cincuenta y tantos años era la España en la que los últimos estertores del nacionalcatolicismo se confundían con los bikinis que, desde que en 1953 Pedro Zaragoza —alcalde de Benidorm— visitó a Franco para que los autorizase, se venían viendo en Benidorm, la Costa Brava, la Costa del Sol y las piscinas de Madrid. Pero en Semana Santa, aún se “hacían las estaciones”. Es decir, se visitaban siete iglesias en recuerdo del Vía Crucis, y si te oían silbando, tarareando una melodía, aunque fueras un niño, cualquier adulto te podía llamar la atención.

Y en medio de tanto nazareno y tanta dolorosa, esporádicamente, iluminaba las calles de mi ciudad una chica yeyé, toda una extravagancia en la España de hace más de medio siglo. Nunca he de cansarme de evocarlas como aquella luz que fueron a las sombras de mi primera edad. Y eso fue lo que me pareció Samantha Eggar —de la que me sigue gustando escribir su nombre— en aquella primera visión. Una yeyé como mi primera profesora de inglés, recién llegada de Londres, la que me descubrió el rock & roll. Ya sabe de ella el lector habitual de estos artículos porque, siendo como fue mi primera teacher una de las referencias fundamentales de mi mitología personal, vuelvo a su recuerdo con cierta asiduidad.

Y en efecto, aunque El extravagante doctor Dolittle está ambientada en un pintoresco pueblo de la Inglaterra victoriana (Puddleby-on-the-Marsh), en sus secuencias, Samantha me pareció tan yeyé como si hubiera protagonizado una de aquellas cintas del swinging London —El knack… y cómo conseguirlo (Richard Lester, 1965), Darling (John Schlesinger , 1966), Morgan, un caso clínico (Karel Reisz, 1966)…—, que dejaban constancia en la cartelera española del protagonismo que estaban cobrando en la capital inglesa los jóvenes y la modernidad juvenil. Más aún, Miranda Grey, su personaje en El coleccionista (William Wyler, 1965), la cinta que la dio a conocer en la cartelera internacional, antes de ser vilmente secuestrada y coleccionada por el perturbado, Freddie Clerg (Terence Stamp), es una chica yeyé.

Las expectativas que Samantha Eggar despertó entonces, incorporando a Miranda en El coleccionista —Globo de Oro, premio a la Mejor Actriz en Cannes—, habrían de verse defraudadas cuando, de aquel candor de entonces, en busca de nuevos desafíos, la actriz se decantó por los roles complejos y esas narrativas emocionantes que ofrece el cine de terror.

Miranda Grey y Emma Fairfax murieron a manos de Nola Carverth, el personaje de Samantha en Cromosoma 3 (1979), la cumbre del David Cronenberg de la nueva carne. Aquel cambio radical de registro, que se venía gestando desde La luz del fin del mundo (Kevin Billington, 1971), fue una auténtica apuesta y aquella actriz, que descubrí en El extravagante doctor Dolittle, la perdió. Puede que Nola Carverth sea una de las madres más repelentes que haya retratado un tomavistas. Todas sus noticias biográficas hacen hincapié en un dato: la carrera de Samantha Eggar nunca se desarrolló con plenitud. Aquella luz de mi infancia pasó a ser una de las sombras más perturbadoras del cine de terror.

“En Cromosoma 3 trataba sobre la herencia de la ira de generación en generación, del sentimiento de ultraje e indignación”, suele recordar Cronenberg preguntado por su realización más celebrada de los años 70. “Y muestro en la película cómo eso se puede manifestar físicamente en uno mismo”. Y así es, por una inquietante fantasía llamada psicoplástica, y otras cosas, a cuál más difícil de demostrar ante un tribunal, Nola somatiza el odio a su madre, y a cuantos cree que se interponen en la relación con su hija, en unos pequeños monstruos brutales, que matan a los enemigos de la extraña mamá machacándoles a golpes. Y todo ello cuando la maternidad era un dogma de fe absoluto en cualquier parte. Es ahora cuando hay algunas mujeres que, en la pantalla precisamente, la empiezan a cuestionar. Pero entonces, aquella madre de monstruos, como el sueño de la razón, convirtió a Samantha Eggar en una actriz estigmatizada por una abominación para el común del personal.

Sí señor, en ese lugar de la memoria colectiva, donde en mayor o menor medida, dependiendo de cada uno, se confunden el cine con la realidad, Samantha Eggar quedó como la engendradora de monstruos en Cromosoma 3. Siempre retratada en plano corto y en el mismo decorado —allí donde la guardan en el moderno psiquiátrico que la recluye—, cuando, finalmente, Cronenberg abre el plano, y ella se abre el camisón, se nos muestra su vientre a punto de engendrar una de esas abominaciones. Cuando lo alumbra, rompe la bolsa amniótica a bocados y limpia a lametones el líquido que rodea al ser en un plano claramente evocador de Saturno devorando a su hijo (1820-1823), una de las Pinturas negras concebidas por Goya para la decoración de su casa de Madrid.

Aunque, en un principio, Samantha se refirió a ciertas concomitancias entre su infancia y la de Nolah, más tarde, en una visita al festival de Sitges, definió Cromosoma 3 como la “película más extraña y repulsiva que he hecho”. Yo, como el lector ya sabe, la admiro hasta el fanatismo desde aquella primera vez. Pero siempre que vuelvo a ver una de sus creaciones, me pregunto si en algún momento se sintió cómoda interpretando a chicas como la Miranda de El Coleccionista o la Emma de El extravagante doctor Dolittle. Lo cierto es que estaba triunfando en un montaje de El sueño de una noche de verano —siempre ha sido una shakesperiana de pro— cuando empezó a interpretar en la pantalla inglesa a jóvenes procaces que se relacionaban adulterinamente con hombres mayores que ellas. En esa tesitura, fue la amante del Doctor Crippen (Robert Lynn, 1963) y la Robin de Psyque 59 (Alexander Singer, 1964).

En 1970, protagonizó Odio en las entrañas de Martin Ritt. Después algún giallo, la serie B y la televisión. Yo aún la sigo viendo por primera vez en la pantalla del ya desaparecido cine Conde Duque de mi ciudad.

La entrada Samantha Eggar entre el bien y el mal aparece primero en Zenda.