El huerto urbano parece una modernez, pero nos ha salvado el culo en muchas catástrofes: en plena “crisis ecosocial” es más útil que nunca

Aunque llevamos bastante tiempo oyendo hablar de “huertos urbanos”, lo cierto es que en el imaginario colectivo, al menos en España, parece algo de modernos: un invento de ciertas clases urbanas que tiene que ver más con el esparcimiento que con el cultivo de comida. Pero la realidad es que los huertos han sido un recurso decisivo para las ciudades a lo largo de la historia. Y han tenido una importancia fundamental no solo en el desarrollo de los entornos urbanos, sino también en su supervivencia en tiempos de crisis. Así lo explica José Luis Fernández Casadevante, más conocido como Kois en los entornos activistas: un rostro muy conocido de los movimientos vecinales madrileños, sociólogo de formación, y experto, entre otras cosas, en huertos comunitarios. Kois acaba de publicar el libro Huertopías (Capitán Swing) un ensayo que recorre la historia de los huertos urbanos y compila distintas experiencias pasadas y actuales sobre cómo la agricultura puede (y debe) penetrar en las ciudades. Y es que, en un “escenario de crisis ecosocial” como el actual, no podemos olvidar que los emplazamientos de las ciudades se eligieron, precisamente, para que en ellas fuera fácil obtener comida. “Los asentamientos humanos se construyeron en los lugares donde había agua y tierras de cultivo, eran dos relaciones bastante íntimas”, apunta Kois. “Desde la revolución industrial esto salta un poco por los aires y empezamos a arrinconar esta actividad y a vincularla a los márgenes de los espacios urbanos, después nos desentendemos de los propios anillos agrícolas periurbanos y empezamos a abastecer las ciudades a partir de canales cada vez más globales, más distantes”. Una disociación entre el campo y la ciudad que se revela muy peligrosa cuando vienen mal dadas. Y no hace falta irse muy lejos en el tiempo: en la pandemia de la covid-19 una de las principales preocupaciones, y el principal problema tras el propiamente sanitario, pasó por garantizar la consabida cadena alimentaria. No es fácil dar de comer a unas ciudades superpobladas que no tienen recursos para alimentarse por sí mismas. Durante las guerras mundiales se instó a la población civil a cultivar sus propios vegetales en la ciudad. Huertos o barbarie No en vano, el desarrollo moderno del huerto urbano surgió en momentos de necesidad. Como explica Kois en su libro, fueron las primeras recesiones económicas del siglo XIX las que empujaron a los obreros en paro a cultivar terrenos baldíos para subsistir. Como explica Kois, las primeras legislaciones específicas de agricultura urbana se desarrollaron en Francia o Reino Unido ya en el siglo XIX, de cara a regular estas actividades, pero siempre garantizando que los huertos no fueran una amenaza real al sistema productivo. “Como una medida de lucha contra la pobreza se empiezan a ceder parcelas para que la gente produzca una parte de sus alimentos”, explica Kois. “Pero las parcelas estaban medidas para que no hubiera autosubsistencia, ni mucho menos posibilidad de comerciar, sino que te obligara a seguir yendo a trabajar a las fábricas que era lo que había provocado estos cercamientos”. Huertos de Guerra en Kensington Gardens, durante la IGM. IWM (D 8336) Los huertos urbanos siempre han florecido en contextos de crisis. Como se apunta en Huertopías, durante las dos guerras mundiales la producción agrícola de las ciudades se volvió imprescindible para poder destinar el resto de recursos y esfuerzos al frente. En la II Guerra Mundial, la campaña estadounidense Victory Gardens, que animaba a los civiles a abastecerse de comida cultivando en sus propios jardines, logró el autoabastecimiento del 40% de la verdura fresca del país. Recientemente ha habido muchos más ejemplos. Los huertos urbanos fueron decisivos para la supervivencia en La Habana durante el Periodo Especial –cuando cayó la Unión Soviética y se recrudeció el embargo estadounidense–, dieron de comer a muchos vecinos en las ciudades argentinas durante la crisis de 2001, en Detroit han sido fundamentales para reinventar la ciudad tras su colapso sociourbanístico. Y, en España, florecieron a lo grande tras la crisis de 2008 y fueron una parte fundamental del movimiento vecinal que resurgió tras el 15M. El huerto como recurso social Dicho esto, Kois cree que “es un delirio” plantearse que la agricultura urbana va a hacer a las ciudades autosuficientes: “Ni siquiera los más entusiastas de los huertos nos planteamos eso, sino que puede ayudarnos a reducir un poco los umbrales de vulnerabilidad de las ciudades y del funcionamiento de estos sistemas alimentarios. Lo relevante no es cuánta gente dan de comer los huertos urbanos sino a cuánta gente son capaces de poner en conexión con lógicas alternativas de relacionarse con el sistema alimentario”. En este sentido, explica Kois, los huertos urbanos son un

Aunque llevamos bastante tiempo oyendo hablar de “huertos urbanos”, lo cierto es que en el imaginario colectivo, al menos en España, parece algo de modernos: un invento de ciertas clases urbanas que tiene que ver más con el esparcimiento que con el cultivo de comida.

Pero la realidad es que los huertos han sido un recurso decisivo para las ciudades a lo largo de la historia. Y han tenido una importancia fundamental no solo en el desarrollo de los entornos urbanos, sino también en su supervivencia en tiempos de crisis.

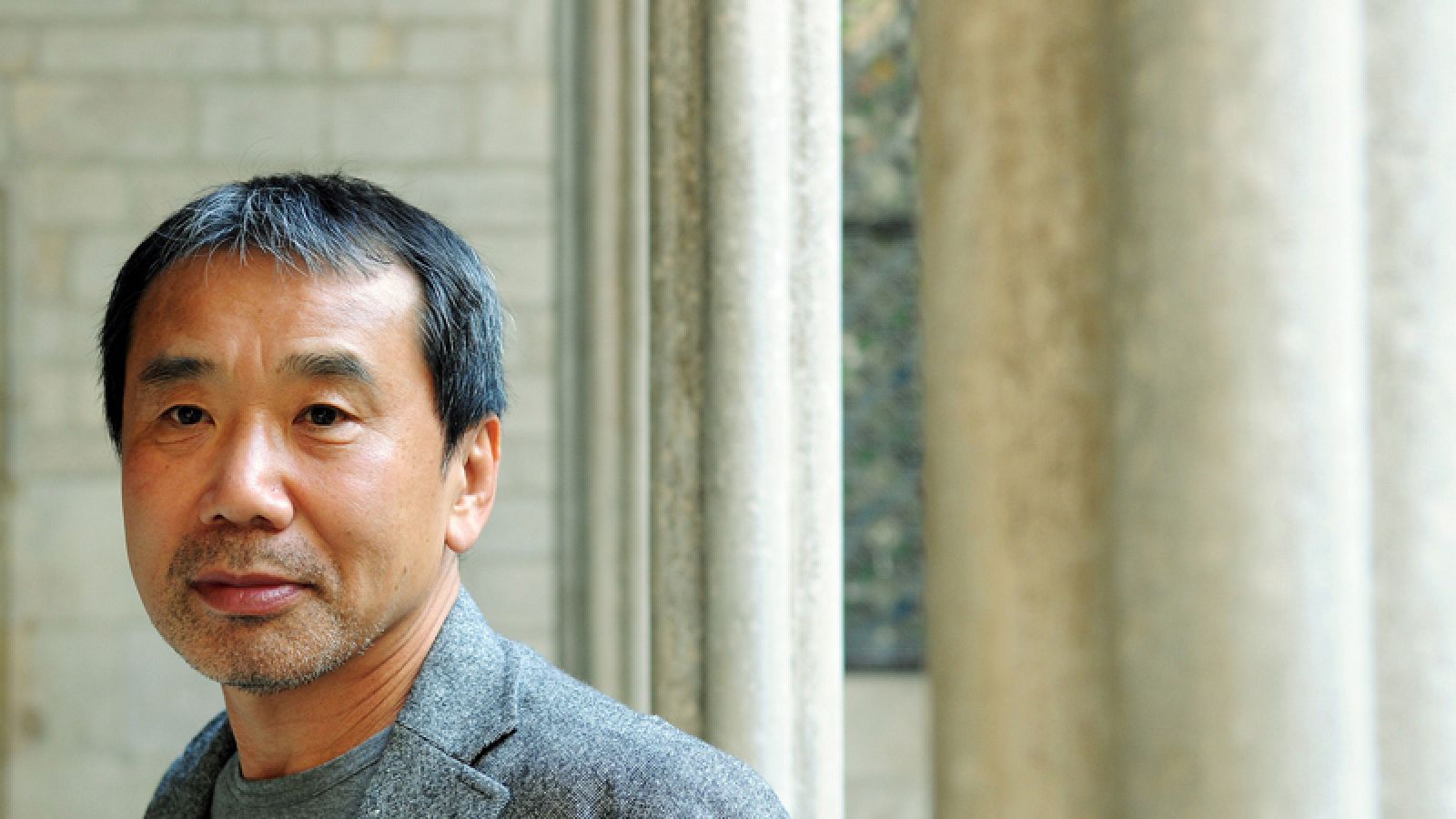

Así lo explica José Luis Fernández Casadevante, más conocido como Kois en los entornos activistas: un rostro muy conocido de los movimientos vecinales madrileños, sociólogo de formación, y experto, entre otras cosas, en huertos comunitarios.

Kois acaba de publicar el libro Huertopías (Capitán Swing) un ensayo que recorre la historia de los huertos urbanos y compila distintas experiencias pasadas y actuales sobre cómo la agricultura puede (y debe) penetrar en las ciudades. Y es que, en un “escenario de crisis ecosocial” como el actual, no podemos olvidar que los emplazamientos de las ciudades se eligieron, precisamente, para que en ellas fuera fácil obtener comida.

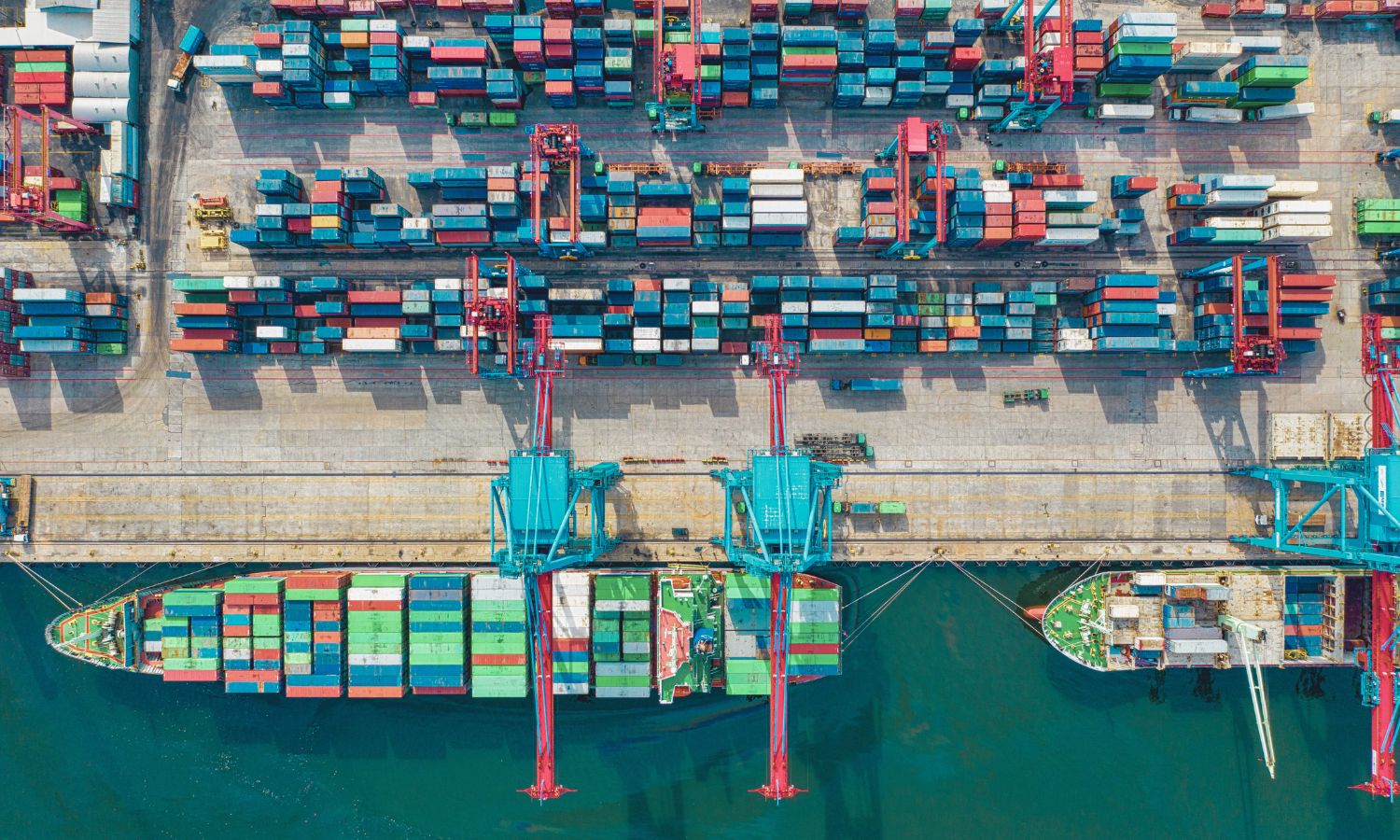

“Los asentamientos humanos se construyeron en los lugares donde había agua y tierras de cultivo, eran dos relaciones bastante íntimas”, apunta Kois. “Desde la revolución industrial esto salta un poco por los aires y empezamos a arrinconar esta actividad y a vincularla a los márgenes de los espacios urbanos, después nos desentendemos de los propios anillos agrícolas periurbanos y empezamos a abastecer las ciudades a partir de canales cada vez más globales, más distantes”.

Una disociación entre el campo y la ciudad que se revela muy peligrosa cuando vienen mal dadas. Y no hace falta irse muy lejos en el tiempo: en la pandemia de la covid-19 una de las principales preocupaciones, y el principal problema tras el propiamente sanitario, pasó por garantizar la consabida cadena alimentaria. No es fácil dar de comer a unas ciudades superpobladas que no tienen recursos para alimentarse por sí mismas.

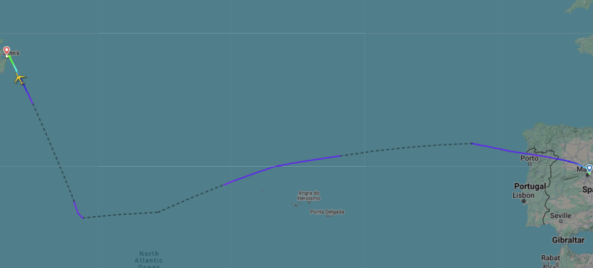

Durante las guerras mundiales se instó a la población civil a cultivar sus propios vegetales en la ciudad.

Durante las guerras mundiales se instó a la población civil a cultivar sus propios vegetales en la ciudad.

Huertos o barbarie

No en vano, el desarrollo moderno del huerto urbano surgió en momentos de necesidad. Como explica Kois en su libro, fueron las primeras recesiones económicas del siglo XIX las que empujaron a los obreros en paro a cultivar terrenos baldíos para subsistir.

Como explica Kois, las primeras legislaciones específicas de agricultura urbana se desarrollaron en Francia o Reino Unido ya en el siglo XIX, de cara a regular estas actividades, pero siempre garantizando que los huertos no fueran una amenaza real al sistema productivo.

“Como una medida de lucha contra la pobreza se empiezan a ceder parcelas para que la gente produzca una parte de sus alimentos”, explica Kois. “Pero las parcelas estaban medidas para que no hubiera autosubsistencia, ni mucho menos posibilidad de comerciar, sino que te obligara a seguir yendo a trabajar a las fábricas que era lo que había provocado estos cercamientos”.

Huertos de Guerra en Kensington Gardens, durante la IGM. IWM (D 8336)

Huertos de Guerra en Kensington Gardens, durante la IGM. IWM (D 8336)

Los huertos urbanos siempre han florecido en contextos de crisis. Como se apunta en Huertopías, durante las dos guerras mundiales la producción agrícola de las ciudades se volvió imprescindible para poder destinar el resto de recursos y esfuerzos al frente. En la II Guerra Mundial, la campaña estadounidense Victory Gardens, que animaba a los civiles a abastecerse de comida cultivando en sus propios jardines, logró el autoabastecimiento del 40% de la verdura fresca del país.

Recientemente ha habido muchos más ejemplos. Los huertos urbanos fueron decisivos para la supervivencia en La Habana durante el Periodo Especial –cuando cayó la Unión Soviética y se recrudeció el embargo estadounidense–, dieron de comer a muchos vecinos en las ciudades argentinas durante la crisis de 2001, en Detroit han sido fundamentales para reinventar la ciudad tras su colapso sociourbanístico. Y, en España, florecieron a lo grande tras la crisis de 2008 y fueron una parte fundamental del movimiento vecinal que resurgió tras el 15M.

El huerto como recurso social

Dicho esto, Kois cree que “es un delirio” plantearse que la agricultura urbana va a hacer a las ciudades autosuficientes: “Ni siquiera los más entusiastas de los huertos nos planteamos eso, sino que puede ayudarnos a reducir un poco los umbrales de vulnerabilidad de las ciudades y del funcionamiento de estos sistemas alimentarios. Lo relevante no es cuánta gente dan de comer los huertos urbanos sino a cuánta gente son capaces de poner en conexión con lógicas alternativas de relacionarse con el sistema alimentario”.

En este sentido, explica Kois, los huertos urbanos son una herramienta poderosísima para mitigar la perniciosa brecha existente entre campo y ciudad: “La agricultura urbana puede ayudarnos a transformar el planeamiento urbano, pero también los modelos territoriales a una escala superior y empezar a entender que necesitamos transformaciones mucho más integrales. Los huertos nos van a permitir que dos realidades como son el campo y la ciudad, que funcionan casi dándose la espalda, puedan empezar a darse la mano”.

Una mujer trabaja en el huerto comunitario de Manoteras, uno de los 70 con los que cuenta la ciudad de Madrid.

Una mujer trabaja en el huerto comunitario de Manoteras, uno de los 70 con los que cuenta la ciudad de Madrid.

“Bajo el Asfalto está la Huerta” es el nombre de uno de los más veteranos colectivos promotores de la agroecología en Madrid y su entorno, pero es también un lema que apunta a como los huertos urbanos pueden, de hecho, contribuir a una desurbanización que es más necesaria que nunca.

“Las ciudades son entornos mucho más vulnerables de lo que parece”, explica Kois. “Vamos a vivir en el futuro próximo con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente cada vez más adversos, y esto implica que las ciudades van a tener que adaptarse, y en esas estrategias de adaptación la lógica no debería ser seguir creciendo. Si calculamos la huella ecológica media de un habitante de España y se la aplicamos al área metropolitana de Madrid, con casi 6 millones de habitantes, nos sale que para mantener este estilo de vida necesitamos media Península Ibérica”.

“Nuestro modelo es inviable a medio plazo, por lo tanto en los escenarios de futuro tendríamos que ir a esos requilibrios territoriales demográficos, incluso a procesos de desurbanización parcial de todas estas aglomeraciones metropolitanas”, concluye Kois. “Todo esto serían escenarios para mí deseables y creo que la agricultura tímidamente nos ayuda a introducir este tipo de debates de una forma bastante más seria que como se han tenido hasta ahora”.

Madrid como amenaza y modelo

Mientras hay ensayistas promoviendo que Madrid sea una megalópolis de 10 millones de habitantes, hay ciudades como París inmersas en un ambicioso plan de renaturalización. “Ellos asumen que en unas décadas van a tener el clima de Sevilla y se están anticipando”, explica Kois. “Sin embargo en ciudades como Madrid involucionamos. No negamos públicamente el diagnóstico, pero las políticas que hacemos van en la dirección contraria”.

Pero, paradójicamente, el Programa de huertos comunitarios de Madrid es uno de los más ambiciosos de Europa. “Es una ciudad que ha hecho avances normativos bastante innovadores y es de las pocas cosas yo creo en las cuales puede presumir con motivo de causa”, asegura Kois.

La ciudad cuenta, hoy por hoy, con 200 huertos escolares, 40 huertos sociales en equipamientos municipales y 70 parcelas gestionadas por asociaciones mediante el programa de huertos comunitarios, que además, explica Kois son un importante recurso social: “Tenemos mecanismos de formación conveniados entre las redes comunitarias y el Ayuntamiento para hacer formación donde se abordan cuestiones agronómicas, pero también cuestiones sociales de metodología participativa o resolución de conflictos, cuestiones que en los modelos de huertos urbanos son casi tan importantes como saber gestionar el riego o la rotación de cultivos”.

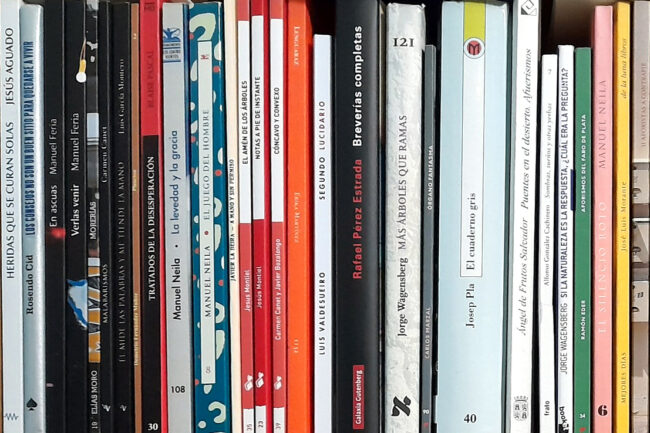

Huertopías: Ecourbanismo, cooperación social y agricultura (Ensayo)

El huerto urbano, concluye Kois, es uno de los pocos recursos públicos que está logrando, de momento, esquivar el debate partidista: “En Madrid los huertos comunitarios se legalizan con el propio Partido Popular, por lo tanto eso genera un nivel de consenso muy amplio. No es que estén blindados a futuro, porque nunca hay nada garantizado, pero es verdad que son políticas bastante consolidadas y que hoy por hoy disfrutan de un apoyo social y de una legitimidad institucional que otras muchas prácticas no han logrado”.

Para Kois, el ejemplo de Madrid debería a animar a muchos otros Ayuntamientos a promover, en primer lugar, la cesión de superficies de suelo para desarrollar programas ambiciosos integrales y diversos de agricultura urbana; pero, también, explorar las potencialidades que encierran las azoteas dando ayudas públicas de tal forma que sobre todo sean viables en los barrios más necesitados.

“En Madrid ya hay huertos como el de San Blas que lo gestiona la asamblea de parados”, explica. “Gente que se encuentra en situaciones económicamente muy vulnerables encuentra en los huertos comunitarios un complemento de renta indirecta vía los alimentos que se producen allí, pero también es un espacio de socialización y de bienestar a nivel de emocional”.

Una herramienta poderosa en tiempos de incertidumbre.

Imágenes | Nacho Goytre/Wikicommons Victory Garden/IWM (D 8336)/Ayuntamiento de Madrid

-

La noticia

El huerto urbano parece una modernez, pero nos ha salvado el culo en muchas catástrofes: en plena “crisis ecosocial” es más útil que nunca

fue publicada originalmente en

Directo al Paladar

por

Miguel Ayuso Rejas

.

.jfif)