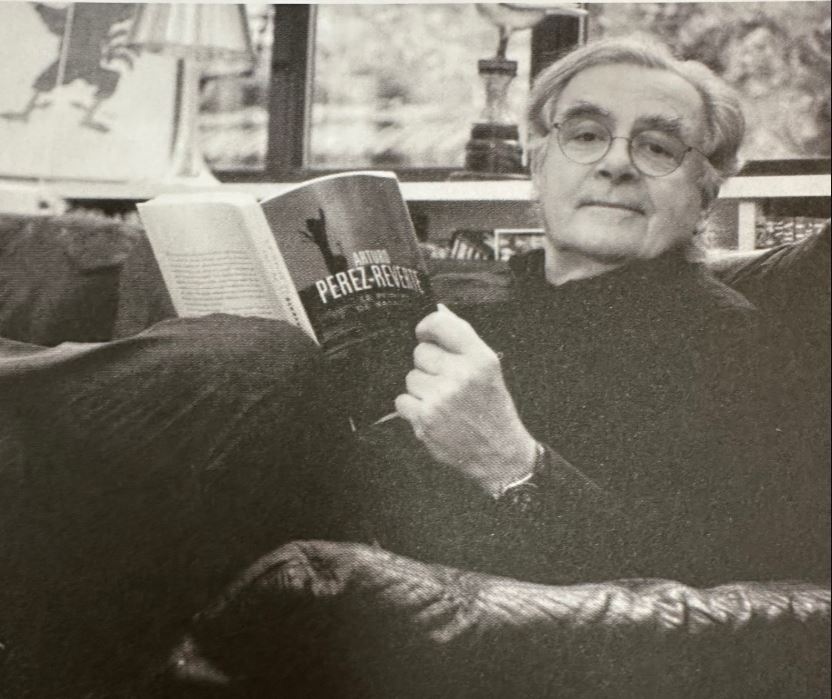

Teníamos 15 años, de Nando López

Foto de portada: Maica Rivera La nueva novela juvenil de Nando López nos traslada a aquella edad, los quince años, en que nos creemos eternos y donde cada primera vez es un paso más hacia un futuro al que tenemos tanta prisa por llegar como miedo de que suceda. En Zenda reproducimos las primeras páginas... Leer más La entrada Teníamos 15 años, de Nando López aparece primero en Zenda.

Foto de portada: Maica Rivera

La nueva novela juvenil de Nando López nos traslada a aquella edad, los quince años, en que nos creemos eternos y donde cada primera vez es un paso más hacia un futuro al que tenemos tanta prisa por llegar como miedo de que suceda.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Teníamos 15 años (Loqueleo), de Nando López.

*****

1

El regreso

—Lo notarás todo muy cambiado, ¿verdad?

Asiento con vehemencia, porque sé que es la respuesta que espera Marisa, pero la verdad es que no.

El Miguel Hernández sigue siendo el Miguel Hernández. Las mismas paredes verde lánguido. Los mismos pupitres en idéntico verde, como si se hubiera decidido convertir ese color, aparentemente inofensivo, en la amenaza cromática de las seis horas al día que, durante los próximos nueve meses, aguardan a sus dueños. Las mismas pizarras (por supuesto también verdes) junto a las que ahora hay otras tantas pizarras digitales.

Entre los cambios más notables: unos cuantos carteles que recuerdan que no se pueden usar móviles (la última vez que estuve aquí no es que no estuvieran esos carteles, sino que ni siquiera había móviles) y un rincón arcoíris en la biblioteca contra el que, según me cuenta Marisa, protestó un profesor el curso pasado.

—Nos acusó al equipo directo de «adoctrinamiento», y se empeñó en obligar al claustro a votar si se hacía desaparecer tanto el rincón como la bandera que pusimos para identificarlo… Por suerte, la mayoría votamos que no. Y ahí sigue.

«Rincón» es un sustantivo muy optimista.

Se trata de un par de estanterías con unos cuantos libros que reconozco enseguida y donde se echa de menos un catálogo más amplio que el presupuesto de la biblioteca no alcanza para adquirir. Eso último no necesito que Marisa me lo explique, básicamente, porque ese presupuesto forma parte de lo que no ha cambiado en los treinta años que han pasado desde que salí de aquí.

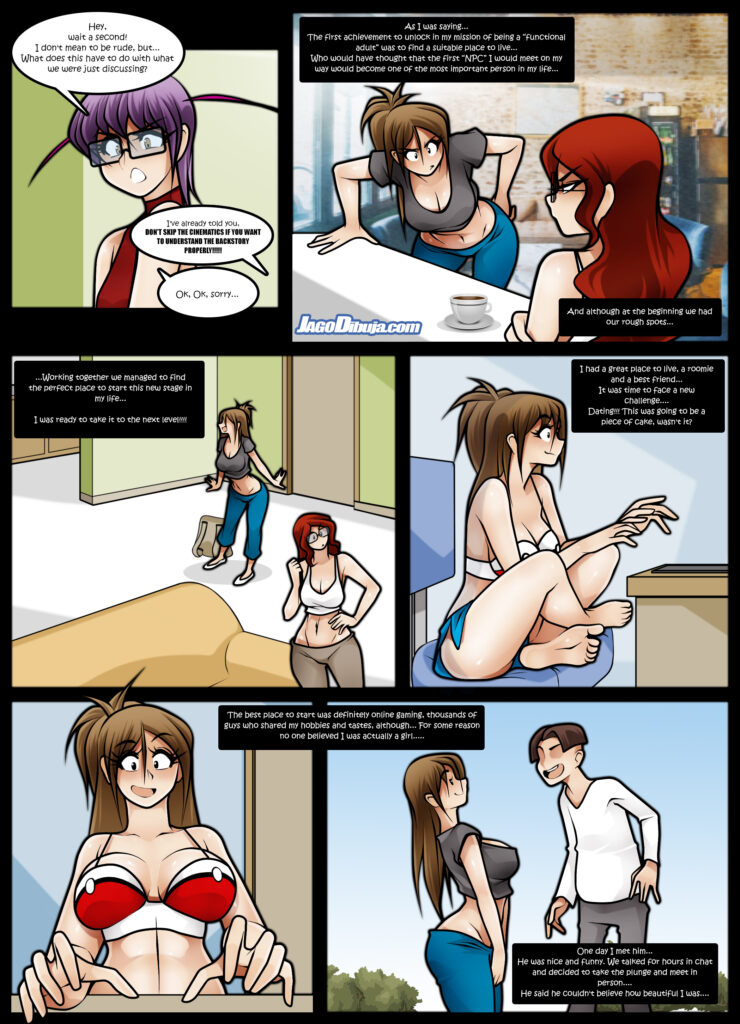

—El tuyo lo tenemos. —Marisa, en la que el tiempo sí ha dejado sus huellas, me sonríe y, para mi sorpresa, saca del rincón-estantería un ejemplar del cómic.

—Vaya, ahora sé quién compró el otro ejemplar, además de mis padres.

—No exageres, Manu. Seguro que no te ha ido tan mal…

Podría decirle la verdad.

Que me pedí una excedencia para escribir y dibujar esa novela que llevaba años persiguiéndome, porque creía en esa historia y estaba harto de vivir enfadado con el mundo por no haber conseguido acabar nada que valiera la pena publicar.

Que trabajé en esas viñetas año y medio, mientras sobrevivía con lo poco que tenía ahorrado, dando clases particulares y haciendo encargos puntuales de ilustraciones que me solicitaban a través de mi cuenta de Instagram.

Que, después de arrastrarme por decenas de editoriales, al final di con una a la que le interesó mi estilo y que me propuso una oferta razonable y hasta un anticipo jugoso para esa y otras dos novelas más, convenciéndome de que mi cómic iba a ser una de sus grandes apuestas.

Que nadie me advirtió de que el primer mes en las librerías era esencial y que más me valía destinar todas mis energías a titktokear el libro una vez escrito antes que esforzarme tanto en escribirlo bien.

Que, como mi obra no fue precisamente un éxito fulgurante, enseguida abandonó el mostrador de novedades para convertirse en carne de devolución.

Que de la lista de prestigiosos premios a los que, según mi editorial, iba a optar, entre el vacío tiktokero (donde me sentía perdido y, sobre todo, mayor) y el vacío de la crítica especializada (cuya mayor especialidad consiste en obviar los libros que no quieren apoyar), no conseguí ninguno.

Y que la editorial decidió rescindir el contrato de mis dos siguientes novelas, dejándome en tierra de nadie hasta que los cargos bancarios —esas cosas prosaicas del alquiler, la luz o internet— me recordaron que, ahora que las musas me habían dado esquinazo, era el momento de regresar a las aulas, solo tres años después de haberlas abandonado.

Podría contarle todo eso, sí.

—No fue mal, la verdad.

O mejor no.

Marisa me sonríe de nuevo y yo me ahorro las explicaciones sobre un fracaso que todavía no he asumido y que me ha forzado a retomar un trabajo del que me alegraba de haber huido definitivamente.

No porque odie dar clase (bueno, los lunes a primera y los viernes a última, un poco sí), sino porque nunca he sentido que fuera lo mío.

Hice Filología porque quería escribir. Bellas Artes porque quería pintar. Y en las dos me di de bruces con una realidad tan estúpida como incuestionable: tengo un enorme talento como estudiante y unas cualidades más que mediocres como artista.

Se me dio bien sacar matrículas de honor en ambas, pero hasta la fecha he demostrado más mi valía haciendo exámenes, tesinas y trabajos de investigación que creando obras propias.

Ese cómic era mi ocasión de demostrar que aún podía conseguirlo.

Pero no funcionó.

—Me hizo mucha gracia lo de Sueño de una noche de verano… —me confiesa Marisa—. Ya me habría gustado a mí haber empezado las clases con algo así de sofisticado.

—Quedaba bien —me justifico, consciente de haberme permitido un buen arsenal de licencias estilizadoras en ese cómic donde lo autobiográfico convive con lo idealizado.

—La vida nunca es lo suficientemente literaria, ¿es eso?

—O quizá la literatura sea la única forma de soportar la vida.

—Eso cuéntaselo a estos —me reta Marisa, señalando el cartel de 4.º B, la que será, desde hoy, mi nueva tutoría—. A ver si los convences y despegan la vista de la pantalla.

La Marisa del I. B. Miguel Hernández no habría hecho ese comentario.

Al revés.

Nos defendía.

Nos animaba.

Nos creía capaces de lo que el resto de la gente no.

Por eso su grupo de teatro se convirtió en algo tan importante.

Algo que nos ha acompañado hasta hoy, contagiándonos de la sensación de que, incluso cuando todo parece en vano, tal vez acabe siendo posible.

Pero la Marisa del I. E. S. Miguel Hernández habla diferente.

Me pregunto si su escepticismo es el resultado inevitable del tiempo, o si solo se trata de un escudo para que la realidad no la frustre.

A lo mejor estoy exagerando.

A fin de cuentas, no ha sido más que un comentario.

A lo mejor tiene muchísima confianza en las posibilidades de ese 4.º B y de quien duda es de mí.

Si es así, está en lo cierto: hace muy bien en dudar de mí.

Yo también lo hago.

Marisa tiene todo el derecho a preguntarse si ha hecho bien firmándome esa comisión de servicios a cambio de montar y coordinar un taller literario que, según la AMPA, será muy beneficioso para la creatividad del alumnado.

Me pregunto si está bien fomentar esa creatividad sin comentarle antes al alumnado los peligros de dejar que la vena artística se les desborde.

Riesgos tan obvios como creerse que se pueden tirar tres años dibujando sin cobrar un euro para luego descubrir que no, que no se puede, porque tú te has pensado que eres Paco Roca, o Alison Bechdel, o el mismísimo Will Eisner y, por supuesto, ni eres Roca, ni Bechdel, ni —¿en qué momento se te fue la cabeza?— Eisner.

Solo eres un tipo que acabó Bellas Artes convencido de que el mundo estaba ansioso por recibir su arte y que se llevó un chasco al descubrir que no había nadie esperándole al otro lado.

Dudo que a Marisa y no digamos a la AMPA les apetezca que le cuente algo así a 4.º B. Y mucho menos el primer día, en el que se supone que mi misión se resume en tres grandes cuestiones.

Darles el horario (tarea 1).

Empezar a conocerlos (tarea 2).

Hablarles del taller literario y convencerlos de que se apunten para que a mí me renueven el curso que viene (tarea 3 y la más importante de todas).

Lo mismo presentarme diciéndoles que eso de que los sueños se cumplen es mentira o que la meritocracia con la que les comen la cabeza no existe en el mundo real es un modo poco seductor de atraerlos al taller, así que opto por ofrecerles algo mucho más tangible: un punto extra en la asignatura de Lengua.

—Y lo del taller ¿de qué va exactamente?

No es su voz, pero podría serlo.

No son sus ojos, pero juraría que sí lo son.

No es ella, pero se parece tanto a la Vero con la que compartí estos mismos pasillos que asumo que, durante este curso, me confundiré al llamarla por el nombre de su madre en más de una ocasión.

—No lo sé… —la busco en la lista—, Candela. Te llamabas Candela, ¿verdad?

Ella asiente y yo gano tiempo para responder a una pregunta que era más que previsible que me plantearan y para la que no he encontrado argumentos especialmente persuasivos.

—Va de lo que queramos que vaya —improviso, dejando claro que no tengo ni la más remota idea—, un taller literario debería ser un espacio abierto.

Suena bien, ¿no?

Sí, sí, suena muy bien, Manu, tú sigue por ahí.

—Se supone que la literatura también lo es, ¿no?

—¿Hola? —me cuestiona un chico que se sienta justo detrás de ella con un mullet acabado en unos rizos teñidos de un azul tan intenso como su mirada—. Cuando la convertís en una lista infumable de nombres y fechas, ya te digo yo que no.

—¿Tú eres…?

—Adam.

Me suenas, pienso.

Me suena este chico alto y corpulento, cuya ropa oversize no disimula ni el volumen de sus brazos ni los éxitos de la calistenia.

Se parece mucho a alguien que conocí también aquí pero tan diferente a él que…

No, no puede ser.

Te estás sugestionando, Manu.

Eso es: te lo estás inventando todo.

Igual que tu taller.

—Lo del punto extra, guay. Pero sin saber de qué va, yo paso de apuntarme… —insiste—. Para aburrirnos ya tenemos las clases.

Sus compañeros se ríen, con la única excepción del chico con el que comparte pupitre.

Más menudo que Adam y con los ojos tan verdes y tristes como estas paredes que, por favor, alguien debería replantearse pintar alguna vez de un color que no dé ganas de morir.

Candela se gira y le hace a Adam un gesto de aprobación mientras yo busco el nombre de ese otro chico. Bruno. Se llama Bruno. Y en medio de dos personalidades tan fuertes como las que lo rodean, resulta aún más tímido y apocado.

—Entonces ¿lo del taller va a ser en plan comentario de texto a muerte?

Más risas.

Solo Bruno permanece ausente en pleno jolgorio generalizado.

—A ver —empiezo—, comentarios de textos no vamos a hacer. Eso seguro.

Entiendo sus sospechas.

Es más, me gustaría decirles que pienso lo mismo.

Que pedí esa excedencia hace tres años porque estaba harto de esto.

De un sistema que me obliga a hacerles memorizar nombres que olvidarán en cuanto los vomiten en un examen (¿cuántos de los que nos metieron por vena en el BUP han quedado en mí?).

De un temario que perpetúa un canon donde solo veo ausencias.

De prepararlos para pruebas (hola, EBAU) que no miden nada, que no sirven de nada, que ni siquiera entiendo por qué se siguen diseñando así.

Pero no sé si debo.

Me preocupa que confesarlo el primer día me desautorice ante ellos para lo que nos queda de curso.

O que llegue a oídos de la AMPA y mi nombre aparezca citado en algún grupo de WhatsApp de padres donde seré carne de investigación popular.

Temo que indaguen.

Que revuelvan en mi pasado.

Que lo que traté de encerrar en el cómic que me iba a cambiar la vida estalle de nuevo y duela tanto como ya dolió entonces.

—————————————

Autor: Nando López. Ilustraciones: Nicolás Castell. Título: Teníamos 15 años. Editorial: Santillana. Venta: Todostuslibros.

La entrada Teníamos 15 años, de Nando López aparece primero en Zenda.

.jfif)