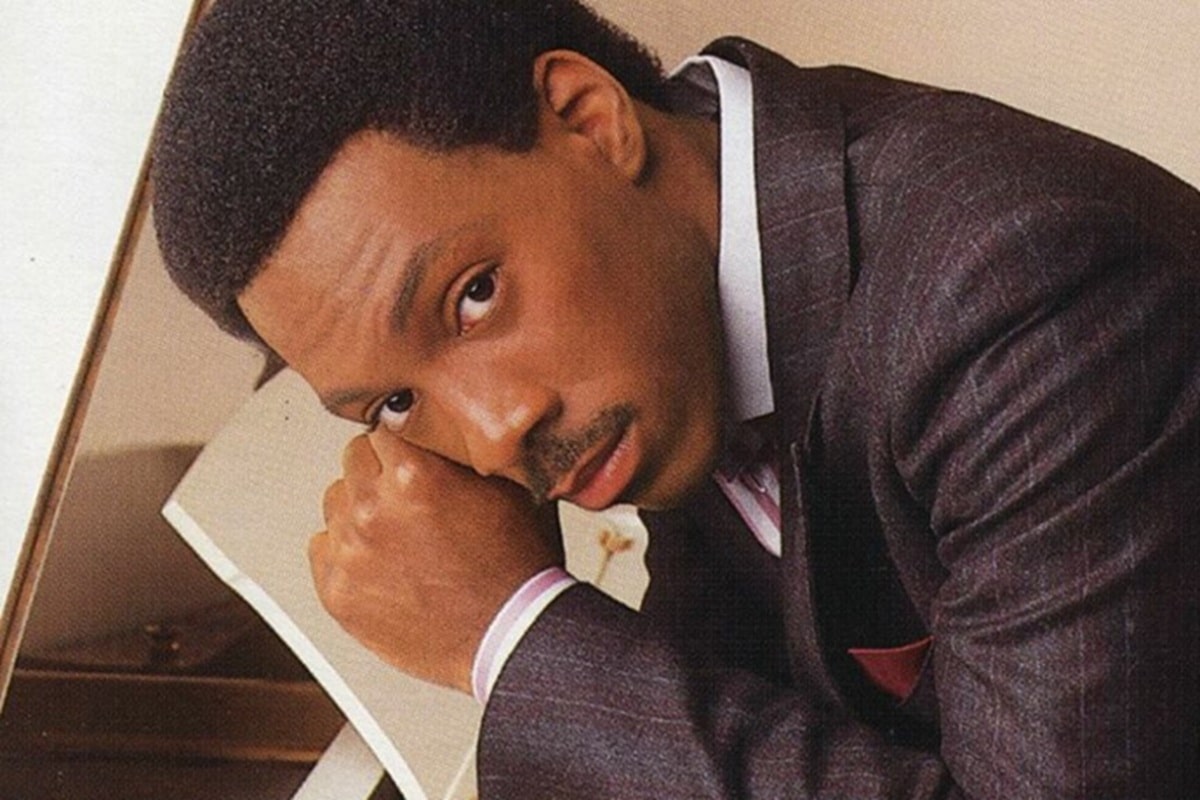

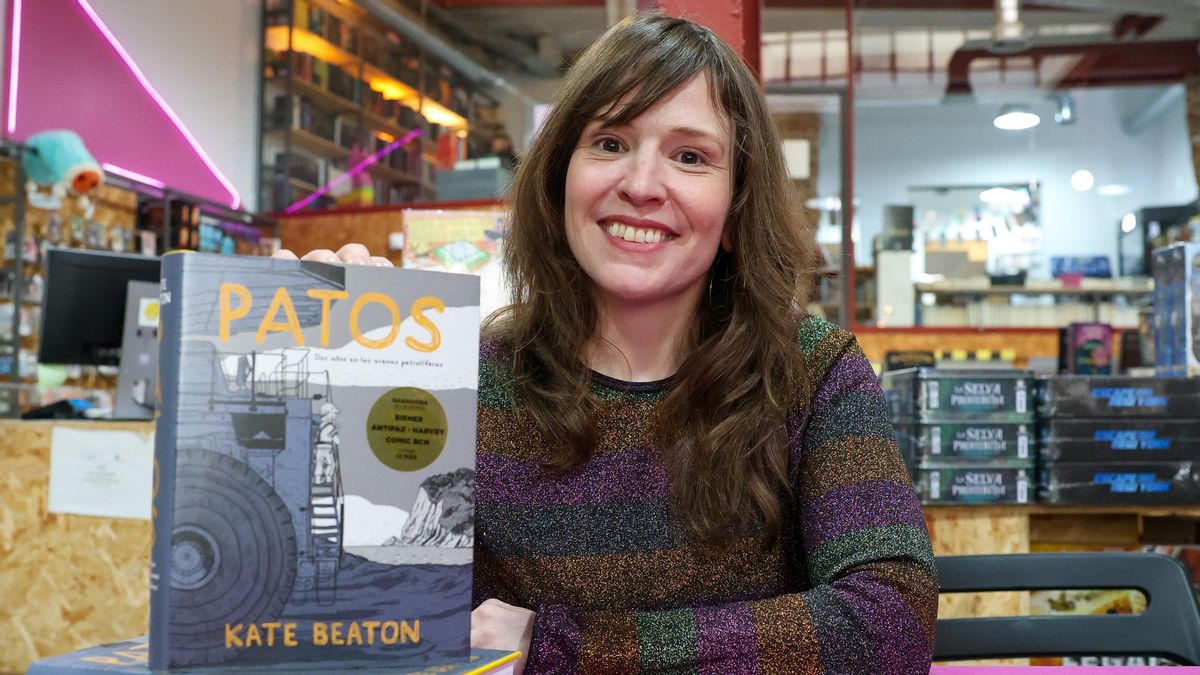

Rodrigo Blanco Calderón: “¿Por qué no todo el mundo escribe? Para mí es un misterio”

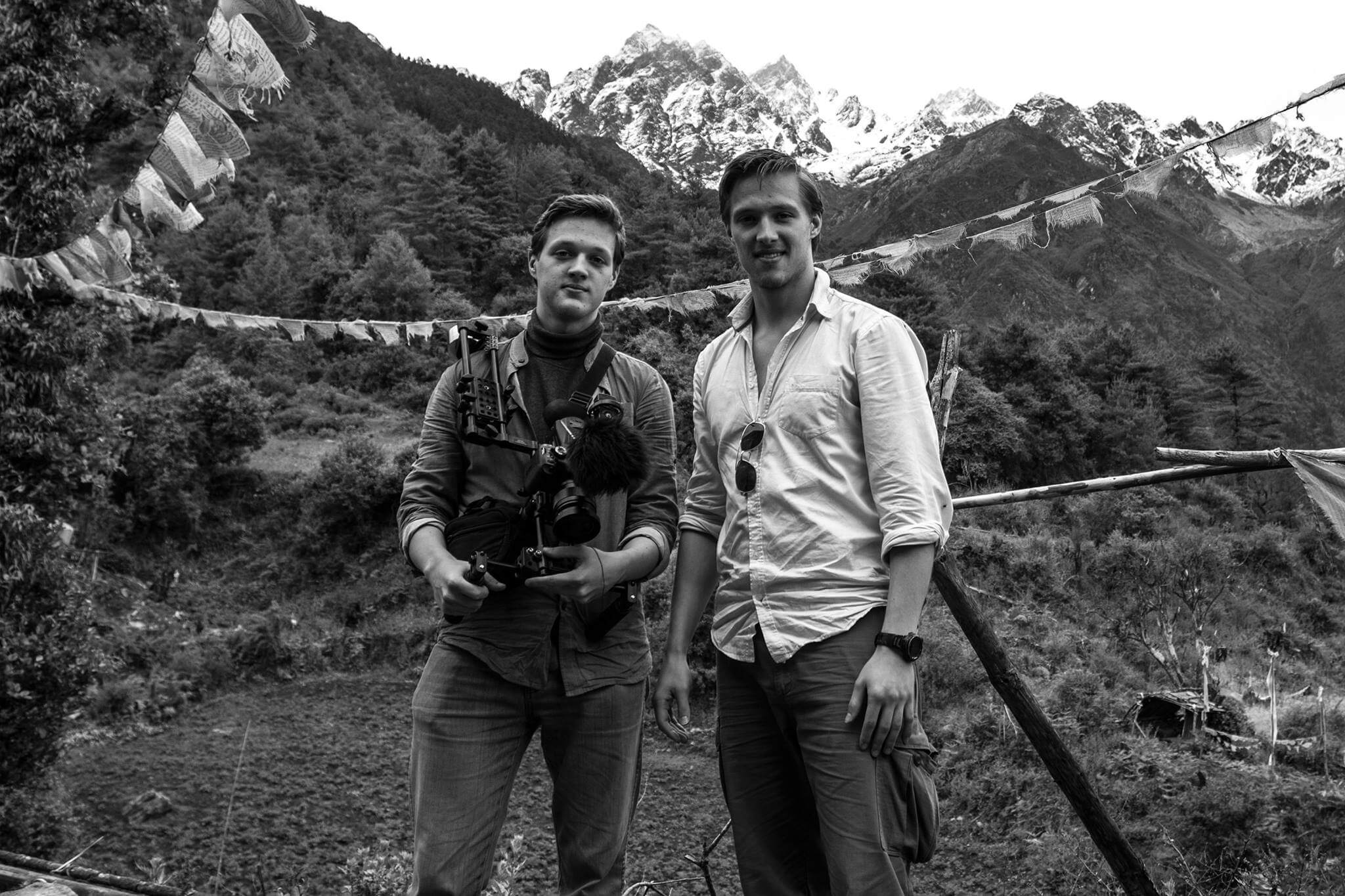

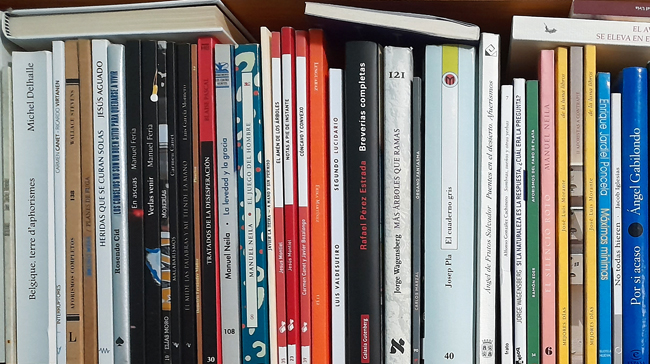

El piso de alquiler, recién estrenado. Su perrita, blanca, inquieta, con ganas de juego. Calasso, Borges, Chesterton, Nabokov. Cerca, Breton, los surrealistas y la Generación Beat. Libros de Leonardo Da Vinci. Allí los latinoamericanos y los rusos. Rodrigo Blanco Calderón (Caracas, 1981) vive en Málaga desde hace seis temporadas, nunca a la deriva. Aquí ha encontrado un hogar. La entrada Rodrigo Blanco Calderón: “¿Por qué no todo el mundo escribe? Para mí es un misterio” aparece primero en Zenda.

El piso de alquiler, recién estrenado. Su perrita, blanca, inquieta, con ganas de juego. Calasso, Borges, Chesterton, Nabokov. Cerca, Breton, los surrealistas y la Generación Beat. Libros de Leonardo Da Vinci. Allí los latinoamericanos y los rusos. Los de ecología y cambio climático, temas crecientes de su interés. Aquí muchos de Acantilado y de Anagrama. Un leve ruido de tráfico y pájaros cantarines. La aún tímida luz de la tarde de marzo. Rodrigo Blanco Calderón (Caracas, 1981) vive en Málaga desde hace seis temporadas, nunca a la deriva. Aquí ha encontrado un hogar. Publica Venecos en Páginas de Espuma y conversa durante poco más de una hora con Zenda.

—¿Cuántos de estos libros de tu casa de Málaga los tenías en Venezuela?

—Por darte una cifra, sobre un 10%. Muy pocos, porque la mayor parte de mis libros los dejé allá y esto es una biblioteca que yo he ido armando en París y Málaga. Cuando estaba en París, le envié 20 cajas de libros a una amiga. En esas mudanzas sentía los libros como un peso, pero ahora sí noto que abrigan.

—Has estado diez años sin publicar un libro de cuentos.

—La publicación depende de una cantidad de factores que muchas veces el escritor no puede manejar. Pero en el caso específico de Venecos, me tomó más de diez años si nos guiamos por las fechas de publicaciones de los primeros cuentos que aparecen aquí. Los libros de cuentos tienen unas velocidades extrañas. Yo siento que se van gestando sin que uno se dé cuenta, porque uno va escribiendo cuentos sin una idea del libro. Al menos yo no escribo cuentos pensándolo así. Pero después, cuando te toca armarlo, aparecen los temas y la posibilidad de un conjunto.

—¿En qué momento supiste que había tema del libro?

—Al hacer una selección de los archivos vi que existía una evidente unidad temática. En ese momento me vino la palabra “venecos”, que es sonora y siempre me había gustado. Unir el título de esos cuentos fue como encontrar una visión de túnel. A través del título, pensé que ya tenía el libro de cuentos. Y es extraño, porque la palabra solo aparece en el título. Es como una lente que me permite percibir el conjunto, pero no fue una conciencia que estuviera allí desde el principio.

—Éxodo, exilio, viaje. ¿Qué términos reflejan mejor Venecos?

—Todo un poco, ¿no? Sobre todo hay emigrados, es decir, venezolanos que, como yo, se van del país buscando mejores oportunidades. Hay algunos cuentos donde la figura es más bien la del perseguido político, y entre esos extremos también está el corrupto y el funcionario. Entre esas opciones principales hay una escala de grises de las posibilidades del que emigra.

—Aunque hay un mismo eje temático, los estilos son muy diferentes.

—Me he puesto a reflexionar sobre esas diferencias de estilo o la posibilidad de un estilo en esos cuentos con las entrevistas, con las primeras impresiones, porque me comentan cosas relacionadas con eso. Extrañamente, yo no me detengo a pensar mucho en mi estilo, ni siquiera en qué quiero con esas diferencias. Mis reflexiones son mucho más inmediatas, es decir, en el momento en que consigo la historia y que doy más o menos con el narrador. Lo más importante para mí es ser fiel a esa voz narrativa. Si después esa voz tiene tal o cual estilo para mí son como valores agregados, cosas que vienen después.

—Entonces, no reflexionas sobre tu escritura, pero sí sobre la de los demás.

—De los demás, sí. Es mucho más evidente para mí y yo puedo decir algo al respecto.

—En estos cuentos hay un estilo precio, a veces seco, y que huye del barroquismo.

—En líneas muy generales, con eso sí me reconozco. En 20 años de escritura de cuentos he percibido que he pasado de un estilo más barroco, sobrecargado o enredado a uno donde lo primordial es que el lenguaje se adecue al tipo de historia que quiero contar. Creo que es la evolución de todos los escritores. Al principio uno quiere impresionar con giros del lenguaje, con imágenes, con adornos, lo normal de cuando uno está empezando a escribir. Y a medida que pasa el tiempo aprendes a confiar más en la historia y a entender que el lector es también inteligente y no necesita que le expliquen todo ni que lo estén manipulando. Puede que esa lección sí la tenga incorporada y aunque no sea garantía de que lo consiga siempre, ya hay estridencias que evito por instinto.

Rodrigo Blanco: «Mis libros pueden denunciar la situación venezolana, pero no es lo principal»

—Normalmente empiezas sabiendo el final. No necesitas apuntar cómo va la historia, y cuando lo tienes te aporta cierta tranquilidad en el proceso de escritura.

—Es cierto que me da la tranquilidad principalmente saber que tengo historias por contar. Es como tener esperanza de que todavía hay un trabajo por hacer. No recuerdo nunca haber estado en blanco, no saber de qué iba a escribir. Siempre tengo cuentos o novelas o capítulos en curso, por escribir. La verdad es que tampoco soy muy disciplinado y postergo siempre que puedo el momento de la escritura.

—¿Preferirías no hacerlo, como decía Bartleby?

—No sé. Sí sé que me gustaría que fuese una experiencia un poco menos incómoda, porque a mí el momento de sentarme a escribir me tensa mucho.

—¿Tienes una acumulación, no sé, en una libreta, en tu mente, una carpeta o un ordenador de muchísimos finales, y en función de esos finales ya lo adecúas para un artículo periodístico, un cuento o una novela?

—No tomo ninguna nota para las historias. Lo tengo en la cabeza. Las notas que yo tomo pueden ser en un cuaderno, un diario o reflexiones personales o literarias, pero no para mis cosas. En los cuentos no. En las novelas puedo tomar notas, pero luego nunca las reviso. Ese tipo de escritura es como un desahogo más que una ayuda real para recordar determinados tipos de historias.

—¿Confías entonces en que tu memoria se va a acordar de esos finales?

—Sí, porque yo estoy todo el tiempo conectado mentalmente con la escritura. Me encuentro en permanente estado de ebullición creativa. Más que de ebullición es de comunicación. En el ordenador tienes cinco ventanas abiertas porque estás trabajando un texto. Las historias que imagino y escribo son como ventanas abiertas en simultáneo que están allí de fondo y a las que le echo un vistazo mental todos los días. Necesito saber que está esa comunicación con esos mundos. Y quizá creo que eso es lo que me permite retomar la escritura de un capítulo o sentarme a escribir un cuento muchos meses después de haber tenido la primera idea.

—¿Algún horario o sitio especial?

—No, básicamente lo que necesito es silencio, no soy de escribir en lugares públicos. Lo que necesito es silencio, una buena silla, y ya.

—¿Era más de la escuela de Chéjov o de Poe?

—Soy mucho más de Chéjov. Cuando te pones a pensar quiénes serían los escritores en la escuela de Poe pienso principalmente en la escuela de Mariana Enriquez. Su mundo es literario y la estructura de sus cuentos es heredera de Poe, tanto por sus temas, conectada con lo sobrenatural, como por el recurso final conclusivo y sorpresivo. Los cuentos que me interesan son cada vez más los de la vida cotidiana, con finales abiertos que rehúyen conclusiones tan sorpresivas.

—Los de Cortázar también suelen tener un giro final.

—Lo de Poe lo veo más en la estructura. Los temas de Cortázar tienen otra fuente ligada a lo fantástico, pero no necesariamente tan oscuros. En el caso de Poe es casi siempre de terror o gótico.

—En la presentación de tu libro en Málaga, en la librería Luces, y junto a Antonio Soler, planteaste que las mayores emociones son intraducibles al lenguaje.

—Es una idea que se ha dicho ya antes, tanto desde el punto de vista literario o filosófico, con Wittgenstein. Y es que es una especie de paradoja, no lo sé explicar mejor. La literatura yo creo que existe para tratar de verbalizar y expresar con palabras precisamente un conjunto de emociones, de situaciones y de experiencias que por su naturaleza no son verbales. El amor, el duelo, la sensación de trascendencia. ¿Cómo explicas eso con palabras?

—Ahí entran los sueños.

—Los sueños en esencia son intraducibles. Cuando nosotros nos ponemos a recordar un sueño, en primer lugar no parece muy claro lo que recordamos. Luego tratamos de llevar ese mundo irracional a la racionalidad del lenguaje para que sea más o menos comprensible. Pero en esa traducción se pierde buena parte del sentido original. Es una aproximación y, sin embargo, es el único medio que tenemos para hablar del amor, de la muerte, de los sueños y de las emociones. La literatura puede hablar de lo que no se puede hablar.

—¿Y tú has conseguido escribir aquí de lo que no se puede hablar?

—No sé decirlo, lo que sí sé es que es en cada cuento trato de llegar lo más cerca posible a querer nombrar aquello que me llama la atención. Y es tan complejo porque el objetivo de lo que se quiere nombrar puede cambiar. Al principio yo tengo una idea, una emoción, que me guía para escribir un cuento, y las primeras palabras buscan alumbrar esa emoción. Pero luego las propias palabras transforman el objetivo y ese objetivo puede cambiar. Por ejemplo, es el caso de mi novela Simpatía, que empezó siendo una historia del abandono y de los perros, y se fue convirtiendo después en una historia sobre la orfandad y la familia. Es como que todo está alterado.

—En el cuento “La simetría escalena de los suicidios”, uno de los mejores construidos de Venecos, se nota de manera muy clara, porque podrías haber optado por diferentes afluentes. Hay unas frases que reflejan muy bien lo que quieres decir: “El pasillo de aulas era ese lugar donde las edades y el tiempo chocaban a cada instante, mezclándose y renaciendo en brotes que heredaban un dejo amargo y dulzón”. ¿Qué poder de vocación hay en esa Escuela de Letras de Caracas de la Universidad Central de Venezuela?

—Fue el lugar donde pasé 15 años de mi vida: cinco como estudiante, entre los 17 y los 22 años, y diez como profesor: entre los 22 y 32. La Escuela de Letras es un pasillo constituido por nueve aulas, de la 201 a la 209; eso es todo. Y para mí fue un lugar mágico. Allí terminé de abandonar la adolescencia, donde me convertí en joven y en adulto, donde se dieron todas las iniciaciones a las que una persona puede entrar en la vida desde el punto de vista amoroso, sexual, literario, filosófico, amistoso. Fue un espacio de iniciación total. Y en particular, ese pasillo tiene algo mágico porque mucha gente de otras escuelas y de otras facultades se suele ir al pasillo de Letras a pasar el rato. Es como un lugar de encuentro que atrae mucho. Me he dado cuenta que muchas historias que escribo vienen de ese pasillo o provienen de esa época en que fui estudiante y luego profesor. Y para mí es uno de esos enclaves fundamentales de mi vida. De hecho, una novela que llevo mucho tiempo escribiendo, y es muy extensa, está construida prácticamente toda alrededor de esa época.

—Tiene un gran poder evocador.

—Un poder evocador impresionante. Es lo que para otros escritores puede ser la infancia o el pueblo donde nacieron. Para mí es un pasillo, no más de 50 metros. Y ahí estaba todo un mundo concentrado, y me refiero a los estudiantes, a los profesores, a todo lo que yo aprendí allí. Y ya después, por extensión, la propia Universidad Central de Venezuela, que desde el punto de vista arquitectónico es maravillosa. Tengo una gran cantidad de recuerdos y de historias vinculadas solamente a ese espacio. Era como un oasis dentro de la ciudad; es inagotable.

—¿Sigue siendo un oasis, o con la crisis política del país ha dejado de serlo?

—Es un oasis, pero en particular. Es decir, la Universidad Central de Venezuela, como todas las universidades públicas, siempre ha sido un lugar muy político, donde los conflictos de la sociedad tenían allí un eco inmediato, y muchos movimientos de resistencia y de lucha política empezaban allí y luego tenían repercusión fuera. Es decir, hay una relación porosa de la ciudad universitaria con Caracas. Y a la vez, como espacio de conocimiento, como espacio de cultura, como espacio verdaderamente universitario, tú sentías que al entrar en la Universidad estabas cruzando una especie de umbral. No es que el mundo se hubiera clausurado, pero esto era un poco otra cosa. Esta condición se fue perdiendo hace mucho tiempo y yo la sentí con particularidad agudeza hacia el año 2010, que fue cuando empecé desmotivarme con mi trabajo y también vi desmotivados a mis estudiantes, por la situación del país. Fue cuando empecé a pensar que en algún momento debería irme.

—Este cuento posee un gran carácter autobiográfico, evocador, la aventura internacional y la decisión de dedicarte solamente a la escritura. ¿Abandonar Caracas y la docencia fue una decisión totalmente madura?

—Siento que el que migra no lo hace de un segundo a otro, es algo que se va gestando. Pero yo sí tengo muy claro el momento en que dije: “Tengo que empezar a ver cómo irme”. Fue en 2013, en las primeras elecciones entre Maduro y Capriles. Chávez acababa de morir. Fueron unas elecciones para mí también fraudulentas, como las últimas. Lo único es que no había mecanismo para probarlo. La reacción de Capriles fue tan pusilánime, tan cómplice con la propia dictadura, que yo dije que la situación continuaría años y años, que no habría un cambio y que no iba a seguir perdiendo más años de vida esperando ese cambio. Y me tomó tres años poder irme. No me he arrepentido nunca de esa decisión. Pensaría que habría cierta indecencia si pensara eso porque implicó muchos sacrificios míos y de mi familia para que esté arrepintiéndome. Y la verdad es que me ha ido bastante bien desde que me fui y estoy haciendo lo que quiero hacer. Y puedo vivir, si no de mis libros, sí de actividades vinculadas a la literatura, con el manejo completo de mi tiempo y un país maravilloso como España. Lo que sí he tenido es mucha conciencia del sacrificio que eso implica. Pasé seis años lejos de mi familia. Asistí desde la distancia a la muerte de mi tía, de mi abuela, y estuve un año sin poder viajar y sin poder asistir a invitaciones de trabajo. Fue una época dura, pero ya pasó.

—¿No podías viajar?

—Había vencido mi pasaporte venezolano y el procedimiento de renovación se demoró 13 meses. Y todavía no tenía la nacionalidad española.

—Y te lo hicieron pasar mal, claro.

—Sí, a mí como a cualquier otra persona.

—¿Por qué la decisión de emigrar de Caracas a París? ¿Tenías ese mito de París que durante muchas décadas tuvieron muchos escritores latinoamericanos?

—Es extraño las vueltas que da la vida. Sí me acuerdo que a los 18 o 19 años, leyendo Rayuela, dije que quería ser escritor latinoamericano en París, pero esa idea desapareció sin darme cuenta. Y muchos años después terminé viviendo en París, casi que sin proponérmelo. Cuando ya tomé la decisión de que me quería ir de Caracas, y que lo aceleró al saber que en España y Francia se iba a publicar mi primera novela (The Night), entendía que desde Venezuela no iba a poder acompañar el libro y poder promocionarlo. En 2015 empecé a mover contactos y me salió una propuesta de presentarme para optar a un contrato doctoral en la Universidad de París 13. Y bueno, tuve que escribir un proyecto de investigación y asistir a una entrevista con el jurado de selección de la Universidad. Por fortuna, gané el concurso y de esa manera me pude ir a París, con un contrato de trabajo.

—¿Podría haber sido otra ciudad del mundo, o tenías especial interés en Europa?

—Tenía alguna noción de preferencia por Europa, porque si pensaba en la vida universitaria, sí tenía muy claro que en Estados Unidos el sistema y relación de trabajo es brutal y esclavizante, por lo menos para mi concepto. Yo soy más mediterráneo. Para mí el trabajo es el trabajo, pero no es la totalidad de la vida. No me iba a ir de Caracas de cualquier forma. Si me iba no sería para probar suerte, sino con algo seguro.

—¿Por qué trasladarte a Málaga?

—A mí me habían ofrecido un contrato por tres años y cuando llegué a París había cosas que no eran del todo ciertas. Me enteré que no me iban a renovar, que tenía que estar un par de años más en Francia, manteniéndome, y en paralelo terminar la tesis doctoral en francés. Decidí que no quería hacer carrera universitaria, sino que lo que quería era escribir. En ese momento, con quien era mi pareja, decidimos irnos a España, vivir en español y buscamos opciones de un sitio donde pudiéramos evitar el invierno. Queríamos estar frente al mar y en una ciudad con una buena oferta cultural. Probamos Málaga y aquí me quedé.

—Podría haber sido Las Palmas, Palma, Alicante o Barcelona.

—Tras la experiencia en París, no quería vivir en una ciudad grande, ni en Madrid ni en Barcelona. Eso lo tenía claro porque sabía que iba a implicar residir en las afueras, tomando un tren o metro durante una hora o más al centro. Yo no quería el tipo de vida que tenía en París.

—Miguel Delibes le dijo alguna vez a Francisco Umbral que la vida en una ciudad como Valladolid podría ser más interesante que la de Madrid, sobre todo literariamente y para caracterizar personajes, porque las vidas en provincias eran más redondas. En una gran ciudad quizá todo es más fragmentario. ¿Qué te aporta Málaga desde el punto de vista creativo e inspirador?

—Sí, puede ser inspiradora en muchos sentidos, tanto por espacios o temas. Dos cuentos de Venecos están ambientados en Málaga. La ciudad también es inspiradora de una manera más sutil, es decir, que la ciudad me brinda las herramientas para poder escribir cuando uno tiene ciertas condiciones aseguradas. Es mentira que la miseria y la desgracia sean estímulos para la escritura. Es totalmente falso.

—¿Es también falso que si uno tiene muchísimo dinero y es un millonario, tampoco es bueno para la literatura porque estaría una especie de burbuja, un palacio de cristal?

—No sé. Me gustaría probar la experiencia de ser millonario y después te diría si afecta o no. (Sonrisa irónica).

—Hay un cuento que se llama “El extranjero” y es deudor de la novela de Albert Camus. ¿Ese cuento tiene que ver contigo? Este, como otros de Venecos, pueden ser falsamente autobiográficos. ¿Has querido jugar con esa ambigüedad de modo consciente?

—Este cuento tiene como elemento autobiográfico más evidente que sucede en la Alameda de Colón de Málaga, donde yo vivía hasta hace muy poco. Ahí me doy cuenta de lo que pasa con ese ecosistema de las aves, que es un poco la impresión de la cual parte el relato. Esa fascinación que produce en los turistas o en alguien que pasa con frecuencia por la zona y le emociona. Para algunos puede parecer bonito, pero para quienes vivimos allí, o vemos una dinámica salvaje y brutal de comerse unas a otras. A mí me llamó mucho la atención esa especie de masacre invisible…

(Justo en ese momento pasa un ave (parece un gorrión) cerca de la ventana, a una velocidad media, como queriendo escuchar la conversación).

En ese cuento hay un dato que tiene que ver con la inmigración venezolana y que a mí me toca, y son esos maestros de instituto o el barrendero. Estamos hablando de profesores universitarios, que han sido de los sectores más vapuleados en Venezuela por la crisis. Y yo sé de muchos colegas que eran profesores conmigo en la universidad y que han pasado hambre o han fallecido por no tener un sistema de salud decente o que han tenido que emigrar y empezar desde cero trabajando en cualquier otro oficio. E incluso dentro del mundo académico están cumpliendo labores que hace más bien un pasante. Estoy hablando de gente que fueron profesores míos con doctorado, que ahora están en otras universidades haciendo la labor de pasante a otros profesores menores de edad o con muchos menos títulos y mucho menos recorrido universitario. Esa situación, que es típica de los emigrados, a mí me parece dramática. Me parece muy fuerte. Y en parte, me sustraje de la vida universitaria porque yo no quería pasar por eso. Preferí ser autónomo con todas las carencias que eso implica, pero también con la libertad.

—En una entrevista con Karina Sainz Borgo también hablabas de la masacre invisible.

—Creo que es una metáfora de Venezuela, aunque no lo tenía presente cuando escribí el cuento.

— “El extranjero” está localizado muy cerca de donde estaba el restaurante llamado La Deriva, también al lado de tu antigua casa, y que quedó totalmente calcinado justo cuando te cambiabas de piso.

—A mí me impresionó mucho también porque, ya instalado en el nuevo piso y en medio de la locura de la promoción del libro, vi en redes sociales “Así quedó “La Deriva”, incendiado por completo”. Es un lugar emblemático de Málaga, al que fui muchas veces, y siempre pasaba por allí. Son esas cosas drásticas que cambian cuando ya tú cambias. Por supuesto, uno siempre lo relaciona todo con su propia circunstancia, pero yo lo vi como una prueba irrefutable de estos desplazamientos y cambios en mi vida. Ya no estaba allí cuando sucedió.

—El cuento “Leer y escribir” es un canto contra los prejuicios. De una persona de un nivel cultural ínfimo al final se puede superar. ¿Qué tuviste presente al escribirlo?

—Bueno, ese cuento parte de una anécdota real que me contaron hace muchos años de una mujer analfabeta, la historia de una muchacha que trabajaba como señora de la limpieza y que en secreto aprendió a leer y a escribir con planes de alfabetización del Gobierno y se llevó la amarga sorpresa de que prácticamente lo primero que logró leer en su casa fueron las cartas que una amante le escribía a su propio marido. El hombre no temía nada porque su mujer era analfabeta y las dejaba a la vista de ella. Me impresionó mucho esa anécdota, porque es una visión a contracorriente de la cultura y de la lectura, que son esencialmente cosas positivas, pero que en el caso de este personaje fue una especie de caída, en el sentido bíblico, salir de la inocencia, del “paraíso de la ignorancia”, y tomar plena conciencia del bien y del mal. Luego, esa historia fue como pasa en todo cuento: se conectó con otra historia. Fue el disparador: a mí me tocó imaginar la vida de este personaje. Y el cuento se terminó convirtiendo también en una metáfora de muchos cambios en el país, de una visión crítica de Venezuela, y también del mundo intelectual. Fue un cuento que tardé mucho en terminar.

—¿Es quizá el que te ha costado más?

—Me costó más porque coincidió con un momento de crisis personal muy importante. Fueron los dos años posteriores a la pandemia, estaba sin pasaporte, había fallecido mi tía y mi abuela, uno de mis amigos se suicidó… En medio de este proceso mi matrimonio se vino abajo, me separé y caí también después por toda esa suma de circunstancias en una depresión. Ese cuento se quedó un poco varado, en medio de ese proceso, y después finalmente, poco a poco, fui recuperándome. Una de las primeras cosas que hice fue poner orden en ese cuento. Recuerdo que cuando lo terminé casi lloro porque fue como identificarme totalmente con el personaje. Fue como si ese cuento me enseñara a mí mismo otra vez a leer y escribir después de esa crisis personal. El final de esa historia es algo que también sentí en ese momento. Puede ser el más íntimo.

—¿Es natural para ti ponerte en la piel de una mujer?

—Fíjate, no creo que sea natural, porque eso suena como que para mí no tenga complejidad. Esa historia me la contaron mujeres y yo veía que los protagonistas de esas historias eran personajes parecidos a las amigas o las personas que me la estaban contando. Lo que yo necesitaba era construir una voz convincente. Pero a mí esas cosas son las que me emocionan cuando escribo. En ningún momento me paralizo o pienso qué debo hacer. Yo lo veo inseparable del acto de escribir. Cuando escribes van surgiendo problemas y uno los va resolviendo en un momento.

— “Café Rostand” es un cuento desternillante, que parece tan increíble, pero es absolutamente verídico.

—Ese fue uno de los pocos cuentos que no me contaron, sino que viví como jurado de un concurso de cuentos del diario El Nacional de Caracas. Un miembro de aquel jurado apareció en total estado de embriaguez y transformó lo que probablemente hubiera sido una aburrida sesión de deliberación en un restaurante en una historia que fue muy pesada en el momento, pero me pareció eso mismo, desternillante. En esos cuentos en los que relatas la vida literaria es inevitable meter un poco de caña, a veces con autores, ideas o sentencias.

—Has reconocido que no eres un buen cinéfilo. Sin embargo, tanto en Simpatía como en Venecos, hay referencias muy explícitas al cine. ¿Por qué ese nivel de explicitud a las películas o a títulos concretos como Tacones lejanos, el filme de Pedro Almodóvar?

—Creo que le pasa a mucha gente, a muchos creadores. Una idea en particular les puede venir de otro texto o de otra película. A veces sucede que tú tienes una idea para una historia y el modelo que te da determinada obra de un autor te permite decir: “Por ahí voy a ir yo”. Pero después muchos escritores borran esa referencia o encubren la obra que les hizo escribir y se lo toman como algo propio. A mí me encanta apropiarme de eso y hacerlo explícito. En el caso de Tacones lejanos, es más una imagen literal, de la mujer alejándose con los tacones, y el personaje de la prostituta calza muy bien con el universo de Almodóvar. En el caso de “El extranjero”, aparece en la reflexión sobre Camus y le pongo el título. Y a mí me parece más natural reiterar el título a modo de homenaje y de apropiación. Lo he hecho un montón de veces: en The Night, con el álbum de Morphine, con el cuento del libro Las rayas, tomado de un cuento de Quiroga del mismo nombre, y lo hice con una canción del grupo La Vida Boheme, titulada “Flamingo”, y el cuento se llama “Flamingo”. No tengo ningún problema en que esos textos míos sean como versiones.

—¿Piensas que esas claras influencias pop, de alguna manera, para un cierto tipo de lector un poco más exquisito, le pudiera restar a tus cuentos algún valor literario?

—Habrá personas a las que les parezca así, pero para mí no. El hecho de que la literatura sea lo más importante para mí como actividad humana no quiere decir que tenga que ser así para todo el mundo, o que yo crea que la literatura es más importante para el resto de la sociedad que otras experiencias. Estamos en un mundo donde esos compartimentos estancos ya se han caído bastante. Hoy en día un catedrático, intelectual o persona de la calle sabe que puede disfrutar sin complejos de una novela, de una serie o de un álbum de música pop sin plantearse ningún tipo de cuestiones jerárquicas. Estamos en un mundo donde las experiencias vicarias de los medios de comunicación y de la cultura de masas muchas veces son las experiencias más importantes que tiene una persona en una vida.

—¿Qué te aportan las redes sociales a tu universo literario?

—No me aportan mucho. Para mí son un mal necesario. Durante algún tiempo se convirtieron casi en una adicción y en una fuente constante de conflictos. En los últimos años he aprendido a utilizarlas como herramienta de promoción de mi trabajo y en ocasiones puntuales como herramienta para denunciar cosas que suceden en Venezuela. Pero es cierto que si escribes un cuento que sucede en 2025 y el personaje vive en una ciudad, y tiene ciertas características, lo más probable es que use las redes sociales como forma de comunicación y de búsqueda de información. No incorporar las redes sociales sería inverosímil. Es como el ChatGPT, que hay que incluir en las narraciones porque está más presente que un teléfono fijo, casi un objeto decorativo. El ChatGPT es una herramienta que se utiliza todos los días y es muy verosímil que un escritor lo incorpore.

—Gabriel García Márquez, en Cómo se cuenta un cuento, decía: “Lo que más me importa en este mundo es el proceso de la creación. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que un simple deseo de contar historias se convierta en una pasión, que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar, que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada?”.

—Es un misterio. ¿Qué pasa si yo no escribo este cuento o esa novela? No pasa absolutamente nada. Probablemente, yo sea más infeliz de lo que soy o me sienta más frustrado, pero el mundo no va a cambiar, el mundo no va a echar en falta eso. Y sin embargo, uno siente que tiene que hacerlo. Fíjate que a mí, que me ha tocado migrar, mudarme tantas veces y cuestionarme tantas cosas, uno de los pocos nortes que he tenido y que me ha dado tranquilidad es saber que, pase lo que pase, yo siempre voy a querer escribir, a querer contar historias. Y uno dice: “Bueno, ¿y por qué quieres contar historias?”. Porque simplemente son historias que me gustaría leer, que no existen como tales, y para que existan tengo que escribirlas. Y no sé… Es que sienta tan bien crear una historia, que funcione, luego corregirla, y que luego esa historia le diga algo a alguien… Yo más bien me pregunto: ¿por qué no todo el mundo escribe? Para mí el misterio es que cada persona no sea un escritor.

—¿No parece que ahora mismo hay demasiada gente que escribe y pocos escritores? No es lo mismo ser alguien que escribe que un escritor.

—Esa es una impresión que existe desde hace mucho tiempo. Yo incluso hace poco leí un texto de Petrarca en el que se quejaba de que había demasiados escritores. Creo que es un lamento casi del sindicato de los escritores en cualquier época, de sentir que van a perder su patrimonio ante una especie de vulgarización del oficio. Más allá de eso, un poco conectando con la idea del misterio que citabas de García Márquez, para mí el misterio es que no seamos todos escritores. Porque una vez que captas el sabor de contar una buena historia, creo que ese gusto no se pierde. Aunque he conocido a escritores, sobre todo cuando era más joven y publicaba mis primeros cuentos, gente que quedaba conmigo, seleccionados para una antología, y después nunca más escribieron. Eso para mí era incomprensible: como alguien que logra publicar un cuento, incluso ser reconocido, y que le están diciendo: “Mira, tienes talento para eso”, no lo hace más.

—Porque hay que tener mucha capacidad, mucha constancia, mucha disciplina, aunque tú has dicho que tienes indisciplina, yo creo que es incierto, pero bueno. A lo mejor no tienes disciplina diaria de un número de horas, pero tienes disciplina como si fuera una maratón, a largo plazo.

—Probablemente tienes razón, pero es en un nivel más distintivo. ¿Cómo dejas de serlo? No lo entiendo.

—Pero, ¿tú te sientes más escritor que lector? Supongo que primero eres un lector.

—Yo creo que para mí sería más trágico no poder leer que no poder escribir. Pienso en Philip Roth, un autor al que de alguna manera le hago un pequeño homenaje en el cuento “Leer y escribir”. Roth murió en pleno uso de sus facultades, pero en los últimos años de su vida no escribió nada, se cansó. Pero en las entrevistas hablaba de todo lo que estaba leyendo. Compraba y compraba libros de una cantidad de temas como si fuera a vivir cien años más. Para mí tiene todo el sentido del mundo. No me sorprendería que en algún momento de mi vida, más adelante, por supuesto, dijera que no iba a escribir o publicar más… pero, ¿no leer más? Eso para mí sería terrible.

—¿Te interesa la crítica literaria? ¿La tienes en cuenta?

—La ejerzo de alguna manera con mis reseñas en ABC.

—Sí, pero ahí lo veo más como un trabajo de difusión, pero en mis textos en ABC, aunque utilizo las herramientas de la crítica, quizás me cuesta verme como crítico literario.

—Tus críticas en ABC Cultural son en general una especie de crónicas, un género híbrido.

—Yo no me veo como un crítico literario formal. Tampoco sé si quedan todavía demasiados, pero creo que gracias a mi vida académica como estudiante y como profesor sé construir un texto que argumente con algunos criterios, entre comillas, “objetivos”, incluyendo la subjetividad de mi lectura. Sobre mi propio trabajo siempre leo lo que se publica o lo que me llega, pero uno es el peor lector de los textos críticos sobre uno mismo: los que son positivos te van a gustar, obviamente, más allá del grado de elaboración, y los que son negativos te van a dar como una patada en el ego.

—¿Qué te aportan los talleres literarios que impartes, vía Zoom o Fuentetaja, en modo presencial?

—Bueno, aparte de mi sueldo, ya que vivo principalmente de eso, me da la oportunidad de estar constantemente reflexionando sobre el proceso creativo y de leer lo que muchos autores inéditos están escribiendo. Y eso es un lujo porque me permite captar sensibilidades que están flotando, qué temas están siendo trabajados, qué le interesa a la gente escribir, y cómo escribirlos. Me permite también releer a autores muy queridos que conozco muy bien, pero que de alguna manera son inagotables. Y me permite conocer gente con historias muy interesantes, historias de vida.

—¿Se aprende de los libros malos?

—Sí, muchísimo. Para mí son espejos deformantes. Cuando leo un libro malo genero una reacción muy visceral que me obliga a tratar de argumentar, aunque sea para mí mismo, por qué me parece mal.

—¿Por qué casi nunca se dice de una manera pública los libros malos de autores contemporáneos? ¿Hay para ti algún clásico, incluso canónico, que para ti sea un libro malo?

—(Reflexiona tres segundos) Es que puede haber clásicos que no me interesan, pero sería difícil para mí decir que sean malos. Es decir, que tú veas que no hay técnica o no hay criterio. Por ejemplo, Fausto, de Goethe, a mí aburre normalmente, pero jamás diría que es malo. Por ejemplo, a mí Javier Marías no me gusta. Nunca lo he podido leer, pero yo tengo muy claro el gran escritor que era Javier Marías. Puede parecer extraño, pero no. Es un poco lo que decía Borges sobre la crítica: debería ser una operación intelectual en la cual el gusto no sería lo más importante, que una obra te guste o no te guste fuera en realidad algo secundario. Lo importante es que te impacte o te movilice de alguna manera. La mayoría de las cosas que publica César Aira son difíciles leerlas, no me gustan en el sentido convencional del término, pero mueven cosas. Entonces, creo que en esta época, y ahí sí tienen la culpa las redes sociales: estamos demasiado atados al me gusta o no me gusta.

—¿Cuáles son los libros fundamentales que te han removido en tu vida?

—La poesía de Rilke, los sonetos de Orfeo, Pedro Páramo, de Rulfo, los cuentos de Borges. Piedra de mar, de Francisco Massiani; No me esperen en abril, de Alfredo Bryce Echenique; Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño; Respiración artificial, de Ricardo Piglia; las crónicas de Elisa Lerner; las novelas de Rómulo Gallegos, los ensayos de Brodsky, la poesía de Rafael Cadenas, los ensayos de Roberto Calasso… Muchas cosas.

—Has elaborado una alineación de obras y autores favoritos, pero no has comentado exactamente el libro que te ha removido de verdad.

—El retrato de Dorian Gray lo leí a los 19 años y me sacudió. Estuve toda una semana muy afectado.

—¿Qué novelas leídas hace poco te han seducido más?

—Me han gustado mucho las novelas de Jon Fosse, sobre todo el primer tomo de Septología. Me han gustado muchísimo los cuentos de Elizabeth Strout. Me encantó la novela de Mayra Montero La tarde que Bobby no bajó a jugar.

—¿Podría ser que en algún momento de tu carrera no escribas nada sobre Venezuela, o será casi imposible?

—Yo lo veo muy difícil. Hay una novela corta que empecé durante la pandemia que es un poco distópica. Me acuerdo que la única decisión más o menos consciente que tomé es que quería borrar de un plumazo el país y el protagonista, que de alguna manera era Venezuela, precisamente para contar una historia que en principio no tuviera nada que ver con eso. Y me sorprendió ver que la historia, aunque transcurre en Tokio y en Estados Unidos, poco a poco se va acercando de nuevo al territorio de ese país arrasado. Creo que es muy difícil para mí sustraerme a eso. Tengo material para los próximos años y no me genera conflicto.

—¿Antes sí?

— A veces. Cuando se me ocurrió la idea de esta novela pensé que era un reto, y fue muy liberador imaginarme una historia que no tuviera nada que ver con lo nacional, pero Venezuela en clave ficcional, borrosa, es el trauma que explica todo lo demás. Es como un remolino que te atrapa.

La entrada Rodrigo Blanco Calderón: “¿Por qué no todo el mundo escribe? Para mí es un misterio” aparece primero en Zenda.