25 Aprile, in montagna per ricordare la Resistenza e la Liberazione

Otto sentieri da percorrere dalle Alpi agli Appennini, per ricordare una della fasi più drammatiche della storia recente del nostro Paese. Proprio nei luoghi dove quelle pagine sono state scritte L'articolo 25 Aprile, in montagna per ricordare la Resistenza e la Liberazione proviene da Montagna.TV.

Il Monte Arcucciola, 832 metri, in Sabina, è un modesto cocuzzolo boscoso. Chi lo raggiunge per un breve sentiero, trova sulla cima una lapide. “Qui, novelli eroi delle Termopili, caddero il 7 aprile del 1944 sopraffatti dalla rabbia teutonica”.

Qui, dopo aver fermato per ore un rastrellamento tedesco appoggiato da reparti di Salò, sono stati uccisi i fratelli Bruno e Franco Bruni, 21 e 18 anni, e altri cinque giovani partigiani. A pochi chilometri, presso i Casali del Tancia, un altro monumento ricorda 18 civili, tra i 2 e i 70 anni, uccisi in una rappresaglia tedesca.

“Dalle belle città date al nemico /fuggimmo un dì su per l’aride montagne / cercando libertà fra rupe e rupe / contro la schiavitù del suol tradito” recita Siamo i ribelli della montagna, un canto composto nel 1944 sull’Appennino da Emilio Casalini, nome di battaglia “Cini”, 18 anni, maestro di scuola genovese diventato comandante partigiano.

Dopo la fine della guerra fascista con l’armistizio dell’8 settembre 1943, l’occupazione dell’Italia settentrionale e centrale da parte della Wehrmacht e l’inizio dei venti mesi di guerra sulle linee Gustav e Gotica, decine di migliaia di uomini (e di donne) italiani hanno fatto la scelta cantata da Casalini.

Alcuni erano militanti comunisti o socialisti, altri cattolici, altri ancora moderati del Partito d’Azione o monarchici. Molti erano ex-ufficiali e militari di truppa degli alpini, diventati antifascisti dopo essere stati nelle steppe gelate della Russia, e aver visto da vicino (Mario Rigoni Stern lo ha raccontato nei suoi libri) l’orrore della deportazione e del massacro degli ebrei da parte delle truppe di Hitler.

Nei terribili venti mesi che separano l’8 settembre 1943 dall’8 maggio 1945, quando la Germania nazista si arrende agli Alleati, si registrano battaglie campali e stragi di civili come quelle di Marzabotto-Monte Sole e di Sant’Anna di Stazzema, con 1830 e 560 vittime.

Ci sono molte battaglie fratricide tra i partigiani e i militari di Salò. Ci sono faide e rivalità tra partigiani, migliaia di episodi di coerenza e coraggio anche di fronte alla morte, episodi di vigliaccheria e delazione. Si impegnano nella guerra partigiana migliaia di soci del CAI, e alpinisti famosi come Gino Soldà, Riccardo Cassin e il suo compagno di cordata Vittorio Ratti, che muore combattendo nelle strade di Lecco.

C’è l’esperienza democratica delle “repubbliche partigiane” come quella dell’Ossola, in Piemonte, che abbraccia sei valli, 32 Comuni e più di 80.000 abitanti, che dura solo 40 giorni ma si dà un governo, un potere giudiziario e una polizia, e stringe rapporti ufficiali con la Svizzera.

Una parte della lotta contro l’occupazione nazista si svolge nelle città occupate, dalle fabbriche di Torino e Milano fino ai cantieri di Genova. Il grosso dell’esperienza partigiana, però, si svolge in collina e in montagna, dalle Langhe di Nuto Revelli e Beppe Fenoglio fino ai piedi delle vette della Valle d’Aosta, della Lombardia e del Piemonte. C’è tanta Resistenza anche sull’Appennino, dalla Liguria e dall’Emilia fino alla Toscana, all’Umbria, al Lazio e all’Abruzzo.

In Italia, al contrario che in altri Paesi, il ritorno della democrazia e della pace non si festeggiano l’8 maggio ma il 25 aprile. E’ giusto così, perché alle 8 di mattina di quel giorno, ottant’anni fa, Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, lanciò ai microfoni di Radio Milano Liberata un appello che diventerà famoso: “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case!” E poi, rivolto a repubblichini e tedeschi, “arrendersi o perire!”. L’insurrezione nelle città del Nord, con la partecipazione delle formazioni partigiane scese dalle montagne, segnò la fine di una pagina terribile del nostro passato, e viene giustamente celebrata.

Per ricordare quello che è successo tra il 1943 e il 1945 in Italia, però, è importante salire in montagna, camminare sui sentieri dei partigiani, scoprire i luoghi delle battaglie, delle stragi e delle interminabili attese segnate dalla fame e dal freddo. L’Italia libera è nata anche in montagna, dalle Alpi all’Appennino. Buone camminate e buon ricordo.

Valle Gesso (Piemonte)

La borgata di Paraloup, 1362 metri, ha visto il 20 settembre 1943 la formazione della prima brigata partigiana piemontese, con la partecipazione di Dante Livio Bianco e di Duccio Galimberti, seguiti dopo qualche mese da Nuto Revelli. Una passeggiata (da 1 a 2 ore a/r) raggiunge Paraloup dal Chiot Rosa o da Gorrè Soprana. Si può proseguire (altre 2 ore a/r) verso i 1798 metri dell’Alpe, una vetta usata come posto di vedetta dai patrigiani.

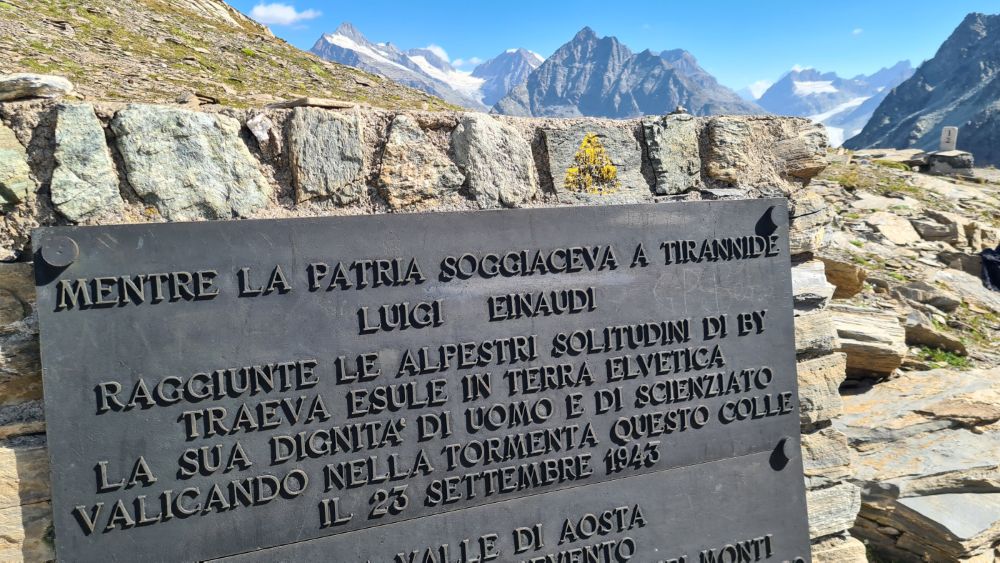

By e la Fenêtre Durand (Valle d’Aosta)

L’antica strada che collega Aosta al Vallese attraverso i 2797 metri della Fenêtre Durand è stata usata molte volte nella storia da profughi e oppositori politici. Nel 1943 è passato da qui Luigi Einaudi, futuro presidente della Repubblica italiana, aiutato da Ettore Castiglioni e da altri. La salita dai 1549 metri di Glacier al valico richiede 4 ore, se non si è bene allenati o se c’è ancora neve ci si può fermare a By (2045 metri, 3 ore a/r).

Passo del Mortirolo (Lombardia)

Questo valico a 1892 metri di quota, tra Valcamonica e Valchiavenna, è diventato celebre grazie al Giro d’Italia. Nel 1945 i partigiani locali si sono scontrati con i reparti di Salò. Il sentiero Fiamme Verdi ricorda Antonio Schivardi e Luigi Tosetti, caduti in combattimento, compie in 2.30 ore un anello tra la chiesa di San Giacomo, il Passo, il rifugio Antonioli e il Lago del Mortirolo.

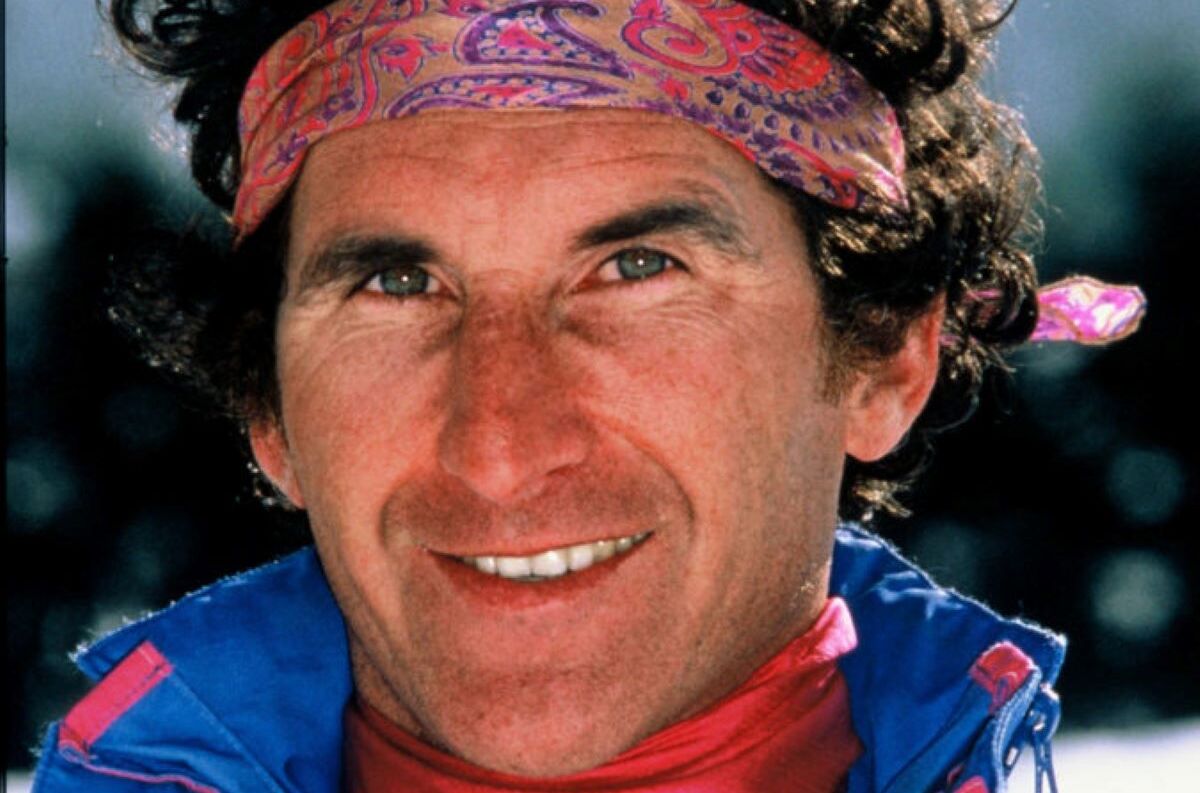

La Via Tilman (Veneto)

L’inglese Harold Tilman, celebre per le sue spedizioni in Himalaya, tra il 1944 e il 1945 è stato ufficiale di collegamento degli Alleati con le brigate partigiane dell’Agordino. Lo ricorda un trekking da Falcade ad Asiago. La prima parte, che sale ai 1894 metri della Casera Focobon, richiede 4 ore a/r e si svolge in ambiente suggestivo. Si incontra un cippo con ritratto di Tilman opera dello scultore Franco Murer, a Falcade si visita il museo di Augusto Murer, padre di Franco, che ha dedicato opere alla Resistenza e al Vajont.

Monte Antola (Liguria e Piemonte)

Questa cima dell’Appennino, 1597 metri, è profondamente legata alla Resistenza. Sulla cima, un memoriale ricorda i combattimenti del 1944 tra le Brigate Garibaldi e i reparti della Wehrmacht e di Salò. Il 25 aprile di ogni anno si svolge una commemorazione. Nelle giornate serene il panorama abbraccia il Monviso, il Monte Rosa e il Mar Ligure. Gli itinerari più frequentati (circa 4 ore a/r) iniziano da Bavastrelli o Caprile.

Monte Cusna (Emilia-Romagna)

Questo massiccio dell’Appennino settentrionale, sul confine della repubblica partigiana di Montefiorino, ha visto nel luglio del 1944 un grande rastrellamento della Wehrmacht, e la strenua resistenza dei partigiani nella centrale idroelettrica dell’Ozola. Dalla Presa Alta di Ligonchio si può salire al rifugio Battisti (1751 metri), bombardato dai tedeschi nel 1944, e tornare per il rifugio della Bargetana.

Pietraporciana (Toscana)

Il Poggio di Pietraporciana (847 metri), belvedere sull’Amiata e la Val d’Orcia, ha visto nell’estate 1944 combattimenti tra le truppe tedesche in ritirata da un lato, e i partigiani della formazione Mencattelli e le Coldstream Guards britanniche dall’altro. La zona si raggiunge a piedi da Sarteano (4 ore a/r) o dall’area da picnic delle Crocette (1 ora a/r). Raccontano quei giorni una lapide sul casale-rifugio di Pietraporciana e il bestseller Guerra in Val d’Orcia di Iris Origo.

Monte Tancia (Lazio)

Questa cima della Sabina, 1292 metri, ha visto il 7 aprile 1944 duri combattimenti tra la divisione tedesca Hermann Göring e i partigiani locali. Il sentiero per la vetta (3.30 ore a/r) inizia accanto all’Osteria del Tancia e al memoriale che ricorda una strage di civili. Un percorso più breve (1 ora a/r) sale agli 832 metri del Monte Arcucciola e alla lapide che ricorda i partigiani uccisi dopo aver bloccato per una giornata i tedeschi.

L'articolo 25 Aprile, in montagna per ricordare la Resistenza e la Liberazione proviene da Montagna.TV.