Una paradoja de las montañas suizas

Pero lo más desconocido de todas las paradojas que entraña Suiza es que allí, no muy lejos de Zúrich y Ginebra, donde la estabilidad de sus instituciones y la confidencialidad de sus banqueros seduce a tantos potentados para guardar a salvo del fisco sus fortunas, hay cantones donde la acracia dejó de ser utópica hace... Leer más La entrada Una paradoja de las montañas suizas aparece primero en Zenda.

De Suiza sabemos de la precisión de sus relojes, de la excelencia de sus chocolates y del tino de Guillermo Tell con su ballesta al disparar su saeta sobre la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Pero desconocemos, casi por completo, que Alain Tanner, uno de los grandes cineastas de la Confederación Helvética, en Messidor (1978), se adelantó trece años al Ridley Scott de Thelma y Louise (1991), puesto a rodar una road movie de chicas guerreras, echadas al monte, que se llevan por delante a todos los tíos que se les cruzan con intenciones aviesas. Tampoco es tan sabido como debería serlo que en aquel duelo de ingenio de Villa Diodati, al que la inclemencia del tiempo, en el verano de 1816, llevó a dos poetas ingleses y a sus respectivos acompañantes a retarse en aras de las composiciones más bellas a orillas del lago Leman, los segundos se alzaron sobre los primeros. Sí señor, ni Lord Byron ni Percy Shelley escribieron nada digno de su talento sin par. Muy por el contrario, John Polidori —el médico de Byron— y la gran Mary Shelley —esposa de Percy— hicieron historia: él dio a la posteridad El Vampiro (1819); ella ni más ni menos que Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). Ciertamente, en aquel verano a orillas del lago Leman, los acólitos superaron a sus mentores, los secundarios fueron los primeros.

No mucho después, un Mijaíl Bakunin ya viejo, y cansado tras haber participado en todas las revoluciones en las que tuvo oportunidad, encontró refugio entre aquellos relojeros suizos, a los que dedicó su última y más emotiva carta. Los jurasianos, que les llamaban los internacionalistas contrarios al autoritarismo marxista, organizaron su propio congreso fundacional. Hasta allí se acercaron Enrico Malatesta y Giuseppe Fanelli, y este último habría de ser quien, con posterioridad, trajo La Idea —que la llamaban los primeros libertarios autóctonos— a España. Bakuninistas a carta cabal todos ellos, de aquel congreso suizo nació la Internacional de Saint-Imier, en cuya resolución se leía: “1.º, que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado; 2.º, que toda organización de un poder político pretendido provisional y revolucionario para traer esa destrucción no puede ser más que un engaño y sería tan peligroso para el proletariado como todos los gobiernos que existen hoy; 3.º, que rechazado todo compromiso para llegar a la realización de la Revolución Social, los proletarios de todos los países deben establecer, fuera de toda política burguesa, la solidaridad de la acción revolucionaria…”.

Y así, con ese lenguaje encendido de los revolucionarios decimonónicos —demasiado para nuestros días, cuando ya no hay proletarios—, aquella primera resolución de la Internacional proseguía largo y tendido. Yo no sé si ya había banqueros en Suiza. Es de suponer que sí. Pero nadie dijo nunca nada a los libertarios. Mientras, en el resto del mundo se les reprimía como solo sabe hacerlo el poder cuando se impone sin remisión.

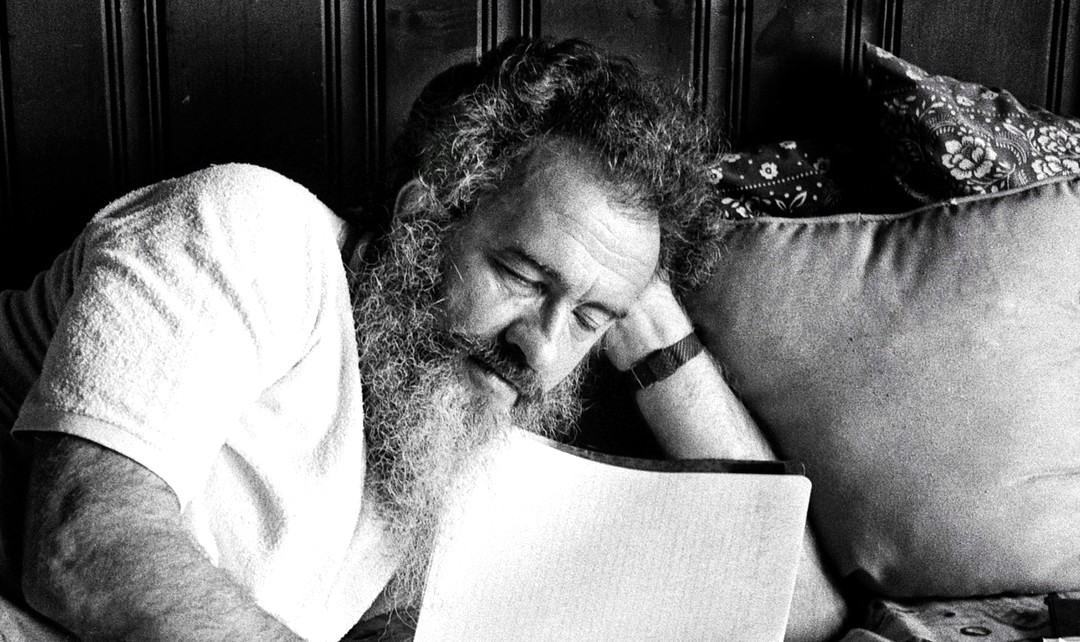

Bakunin, el León de la Internacional, que le llamó Wagner en las barricadas de Dresde (1848), el año en que todos los revolucionarios del Viejo Continente —cada uno a su tiempo y a su modo— se alzaron contra los regímenes autoritarios y absolutistas, buscando libertades y reformas frente a la restauración conservadora post napoleónica, está enterrado en Berna.

Unos años después, ya en 1899, el mismísimo Piotr Kropotkin escribe en Memorias de un revolucionario: “Las relaciones igualitarias que encontré en las montañas del Jura, la libertad de actuar y de pensamiento, la cual vi desarrollarse en los trabajadores, y su ilimitada devoción por la causa, apelaron fuertemente en mi sentir. Cuando me fui del Jura, después de permanecer una semana con los relojeros, mis visiones del socialismo fueron establecidas. Yo era un anarquista…».

Y también es en Suiza, en el cantón de Appenzell Rodas Interiores, próximo a la frontera con Alemania y al Lago Constanza, en el noreste del país, donde se registra la máxima y más antigua expresión de esa democracia directa, asamblearia, de la que hablaban los anarquistas. Conocida como la Landsgemeinde, se trata de una elección comunal que se remonta a la Edad Media. Sus orígenes se pierden en el derecho germánico. Al principio las había en más comunas de aquellos montes, en la actualidad solo quedan en la ciudad de Appenzell y en la de Glaris. La de Appenzell se celebrará el último domingo de este mes de abril como una asamblea legislativa y de gobierno. En aquella cita, todo será elegido a mano alzada por los ciudadanos, sin ninguna organización política por medio.

En Suiza, como el país superdesarrollado que es, la desafección por la política es notable. Mientras Europa se debatía en las guerras de religión, en aquellos cantones ya había democracia. Este mismo mes Appenzell atraerá a numerosos turistas interesados por asistir a su asamblea. Y en verdad que ha de ser gratificante ver funcionar a la democracia sin los políticos y sus corrupciones, sin sus líderes, lideresas y palmeros. Sin los payasos siempre dispuestos a vendernos el circo. Una historia que continúa, que ya está escrita. Lástima que, de momento, solo sea una paradoja de las montañas suizas.

La entrada Una paradoja de las montañas suizas aparece primero en Zenda.

.jfif)