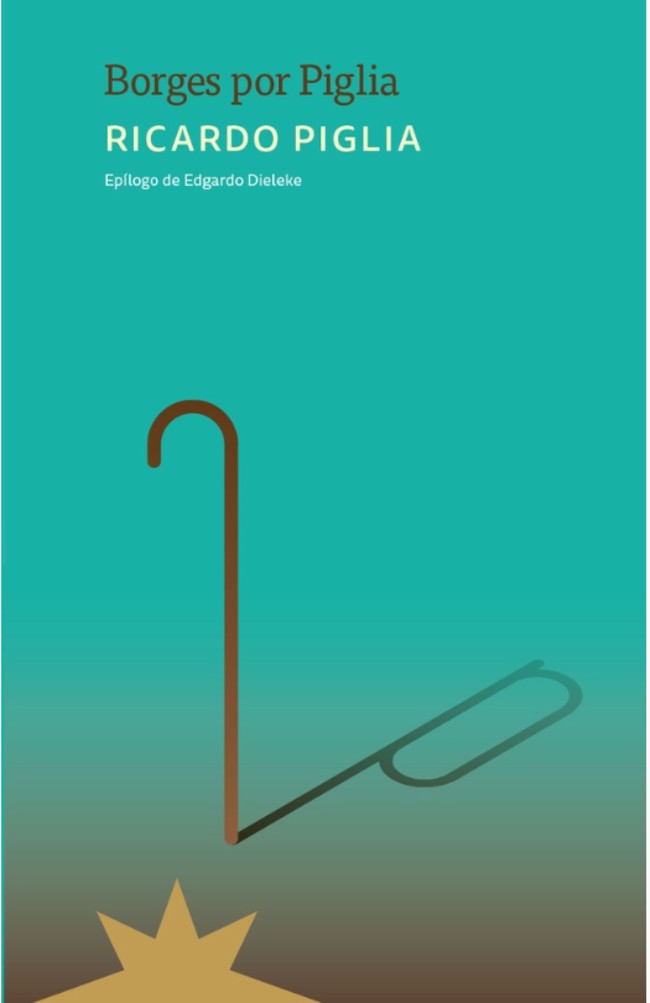

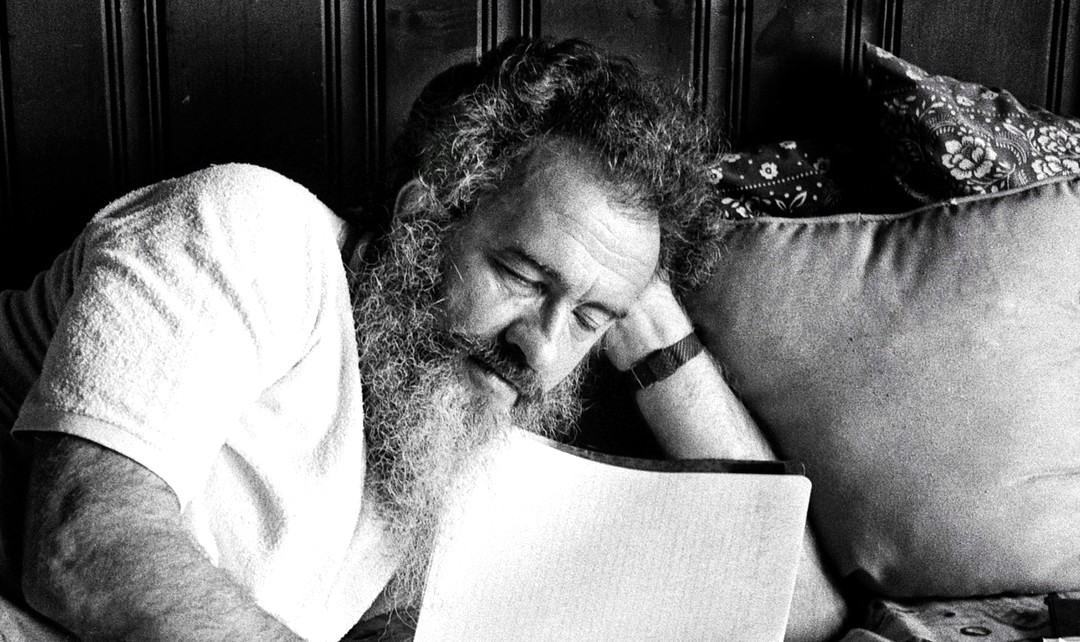

Borges por Piglia, de Ricardo Piglia

La editorial Eterna Cadencia publica un libro que reúne las cuatro clases magistrales que Ricardo Piglia dictó en la TV Pública argentina en 2013. La edición está a cargo de Daniela Portas, colaboradora de Piglia, y el epílogo es de Edgardo Dieleke, crítico cultural y editor. En Zenda reproducimos el arranque de la primera clase... Leer más La entrada Borges por Piglia, de Ricardo Piglia aparece primero en Zenda.

La editorial Eterna Cadencia publica un libro que reúne las cuatro clases magistrales que Ricardo Piglia dictó en la TV Pública argentina en 2013. La edición está a cargo de Daniela Portas, colaboradora de Piglia, y el epílogo es de Edgardo Dieleke, crítico cultural y editor.

En Zenda reproducimos el arranque de la primera clase de Borges por Piglia (Eterna Cadencia), de Ricardo Piglia.

***

Clase 1

¿Qué es un buen escritor?

La invención del procedimiento. Literatura conceptual. Resonan cias de Macedonio Fernández. Realidad y ficción. Condiciones materiales. El arte de la microscopía. La literatura nacional y la literatura menor. La ficción del origen. Conversación con Paola Cortés Rocca y María Pía López. Discusión abierta.

***

Muchas gracias por estar acá. Me alegro mucho de que podamos encontrarnos para hablar sobre Borges en la Televisión Pública.

Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer, podemos decir qué no queremos hacer, pero no podemos hacer lo que queremos hacer, porque si no todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo. Lo que sí podemos hacer es decir lo que no nos gusta, lo que no queremos hacer, lo que no nos interesa. Lo otro es tentativo. Y yo tengo la sensación de que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer. Esa podría ser una primera indicación de lo que es ser un buen escritor. No porque la intención valga por sí misma, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando una gran cantidad de cosas que no le gusta ban para llegar a eso que parece un milagro por momentos. Me refiero a los textos de los años cuarenta.

Borges inventó algo nuevo. En la literatura del Río de la Plata, hubo dos cosas que se inventaron de cero: una es la gauchesca —y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX— y lo otro es esto que Borges inventó. Y no solo lo inventó, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor. Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Borges encontró un procedimiento, de una manera totalmente milagrosa. En 1940 publicó “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” y ustedes tienen que imaginarse lo que debe haber sido, en el Buenos Aires de 1940, que alguien comprara el diario La Nación y se sen tara a leer ese relato. Borges nunca escribió nada igual, yo creo. El otro día una amiga mía que lo ha leído muchas veces me dice “¿vos sabés que lo leo y no lo entiendo todavía?”. Porque, ¿qué quiere decir entender? Cada vez que uno lo vuelve a leer, encuentra más cosas de las que recordaba. ¿Qué habrán pensado los lectores de La Nación cuando abrieron el diario y encontraron eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que Borges llamaba literatura fantástica.

En realidad, la literatura fantástica en el sentido clásico es la literatura de fantasmas que surge en Europa entre me diados del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una idea muy buena del crítico norteamericano Leslie Fiedler, que dice que la literatura fantástica se inventa entre el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Está buenísimo. Es decir, la gente deja de creer que el mundo está ordenado, que existe el infierno y existe el purgatorio, la antología religiosa ya no sirve para explicar las pulsiones que circulan, y, por otra parte, por suerte, el psicoanálisis todavía no fue inventado. Entonces pueden suceder las cosas más extraordinarias, la gente puede tranquilamente hablar de vampiros, de muertos que vuelven, ver fantasmas por todos lados, inventar todo tipo de objetos humanoides sádicos y atractivos. Eso sería la literatura fantástica. Lo que hace Borges es otra cosa. Yo lo llamaría ficción especulativa o, si quieren, litera tura conceptual. Se parece mucho a lo que hacía Duchamp; es mejor que lo que hacía Duchamp, pero se parece mucho. Es lo que monsieur Teste —el personaje que inventó Valéry en 1896, que a Borges le gustaba muchísimo, una especie de Pierre Menard— quería inventar: la literatura no empírica, la literatura conceptual. No hace falta que el texto esté escrito, hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto, después otro lo escribirá.

El antecedente es Macedonio Fernández. Recordemos que, cuando José Hernández le mandó el Martín Fierro a Bartolomé Mitre, Mitre le dijo: “Ascasubi será siempre su Homero”, en referencia a Hilario Ascasubi, iniciador de la literatura gauchesca. Nosotros podemos decir: el Ascasubi de Borges es Macedonio Fernández. Un escritor conceptual que escribe una novela que son nada más que prólogos, una novela donde se dice cómo se pueden hacer muchas novelas, una novela de la que no se puede decir cómo son los lecto res: una novela no empírica. Macedonio Fernández nunca publicó, no le importaba publicar, le importaba inventar esa forma que después nosotros usamos. Rayuela, de Cortázar, por poner un ejemplo, sería difícil de escribir sin el Museo de la novela de la Eterna. Es otra novela conceptual. Eso se inventó en el Río de la Plata. Lo inventó Borges. Macedonio estaba con él, pero lo inventó Borges.

Borges, además, creaba objetos microscópicos, dominaba el arte de la microscopía. Sus textos son objetos casi invisibles que tienen una gravitación tal que todavía hoy estamos tratando de descifrarlos. Nunca escribió un texto que tuviera más de diez páginas, porque con ese estilo no se puede escribir un texto que tenga más de diez páginas. Más de diez páginas ya le parecía demasiado vulgar. Yo a veces leo novelas de la literatura argentina y de la literatura mundial, si me disculpan el eufemismo, y pienso “qué buen cuento de cinco páginas podrían hacer con esto”. Hay un escritor mexicano que escribió cuatro tomos sobre el nazismo, y eso es “Deuts ches Requiem”. A veces hay cuentos de cinco páginas que generan un impacto mayor y son mejores que novelas de trescientas. En ese sentido, Borges puso el estándar que había que poner.

[…]

—————————————

Autor: Ricardo Piglia. Título: Borges por Piglia. Editorial: Eterna Cadencia. Venta: Todos tus libros.

La entrada Borges por Piglia, de Ricardo Piglia aparece primero en Zenda.

.jfif)