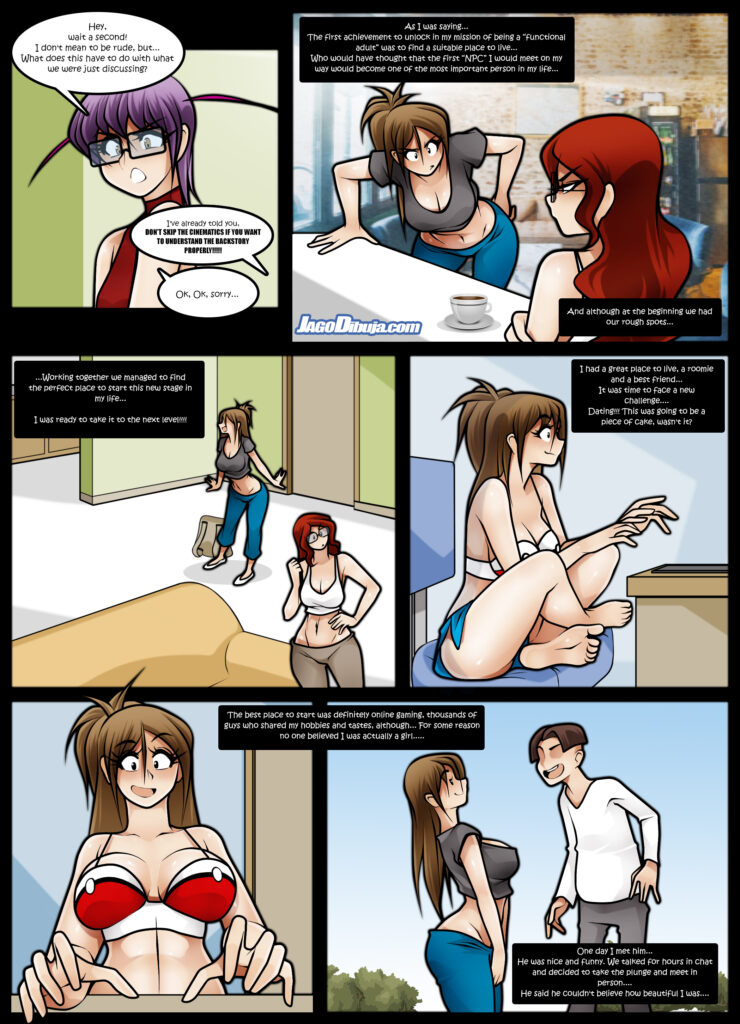

Lydia y el peligro blanco

Vuelve la vista atrás y atrévete a iluminar mi nada; acompáñame en mi viaje de trabajo, feminismo y defensa a ultranza de mis conclusiones científicas, pero también de decepción, deslealtad, logros que se hacen transparentes, puertas abiertas e infranqueables al mismo tiempo y de un final de absoluto silencio, oscuridad y olvido. El acceso a... Leer más La entrada Lydia y el peligro blanco aparece primero en Zenda.

En tu cómodo tiempo ser mujer y científica no es un binomio fácil, pero ser, además, judía en la Lituania de 1871 era un polinomio imposible. Ahora, vieja colega, pretendes poner luz en los oscuros rincones que guardan descubrimientos femeninos de la Microbiología. No me vas a encontrar ahí. Yo fui borrada incluso de la sombra del microscopio.

El acceso a la universidad estaba cerrado para mí en el Imperio ruso zarista, así que, en pos de mis sueños, abandoné mi casa y me fui a un país donde para nosotras estudiar no fuera un delito: Suiza.

Allí empecé como una señorita al uso, cosa que nunca fui. Me matriculé en la Facultad de Filosofía y parecía destinada a convertirme en profesora de una escuela secundaria de niñas. Pero era pura apariencia, porque mi tesis ya trató un área científica: la botánica. Me enorgullece haber pertenecido a la primera generación de mujeres doctoradas en una asignatura de ciencias naturales.

Y con todo ese bagaje me marché a Berlín a trabajar con mi admirado Koch… de becaria, naturalmente, sin cobrar un céntimo. Era una forma de colarme en la ciencia. Alguien lo definió como “entrar por la puerta trasera, para alcanzar el vestíbulo principal”. Una imagen bastante exacta.

Ese comienzo fue una época de continuos viajes y casi reescribo la historia del Dr Jekyll y Mr Hyde: durante el curso era la doctora Rabby, como me llamaban cariñosamente, profesora respetada, que impartía clases de bacteriología en la Facultad de Medicina para Mujeres de Pensilvania. Y que cobraba como mis colegas masculinos, aunque incluso en tu siglo XXI te parezca mentira. En el verano era Lydia Rabinowitsch, becaria con Koch, que se afanaba en investigar, estudiar, aprender y sobrevivir.

Y de repente mi existencia da un vuelco, encuentro mi camino y mi lugar: dejo las clases en los EE.UU. y me caso con Walter Kempner. Nos asentamos en Berlín durante el resto de nuestras vidas y aparece en mi horizonte el estudio de la tuberculosis, una enfermedad literaria, romántica y letal, esa muerte blanca contra la que luché y que se vengó de una forma cruel llevándose años más tarde a mi hija.

Trabajar con Koch era estar en el centro del mundo de la tisiología, en el epicentro del saber microbiológico, disfrutar cada día de nuevos avances, de más conocimientos. A lo que se añadía la conciliación con mi vida familiar, para no tener que elegir entre mi vocación y mi hogar. A veces he pensado que debería figurar como un mérito en mi currículo.

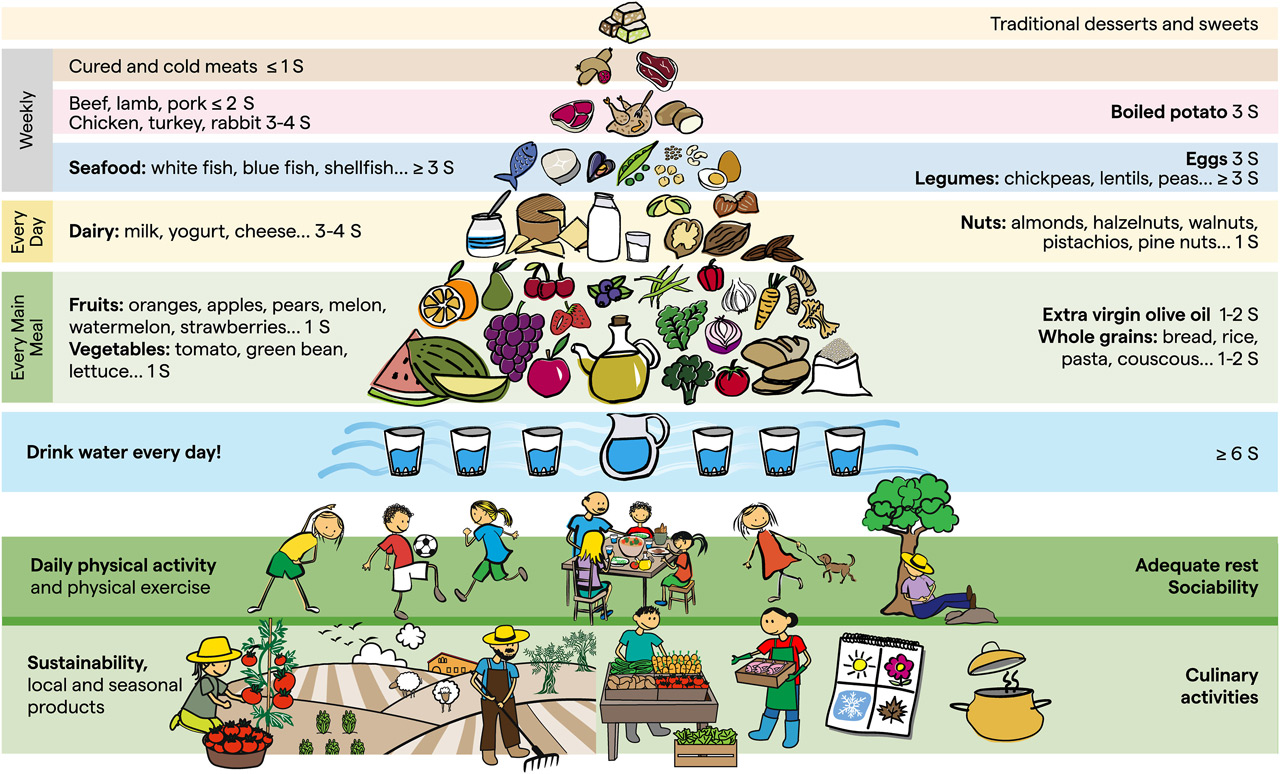

Mi primer trabajo fue un encargo del mismísimo Koch. Su idea era que el bacilo de la tuberculosis podía ser transmitido de las vacas a los humanos a través de la leche. Mi misión, que me entusiasmó, era descubrir si ese germen estaba presente en los productos lácteos frescos. Y no era baladí el proyecto, porque en aquel momento los carros cargados con bidones de leche recién ordeñada de la fábrica Bolle se vendían por las calles de Berlín. Si esos barriles contenían el bacilo de Koch, los berlineses estaban adquiriendo alegremente para sus hijos una amenaza de muerte. Y había una razón para la sospecha: la alta frecuencia de tisis en niños; así que comencé a investigar los productos de su factoría y hete aquí que la suposición se confirmó: encontré que en su mayoría estaban contaminados. Mycobacterium bovis estaba presente en los lácteos y la mantequilla que provenían de vacas infectadas, un peligro blanco que amenazaba la salud de la población. Los ganaderos, las industrias lecheras, los intereses económicos se pusieron en contra de mis conclusiones. Era mujer, judía y becaria: no parecía Goliat precisamente. La historia lo ha llamado “la guerra de la leche” y quizá no fue cruenta, pero hay muchas maneras de herir, de desprestigiar, de despreciar una investigación que no gusta a los poderosos. Y hubo presiones y chantajes. No cedí un ápice, corroboré mis deducciones, propuse un plan para la erradicación de la tuberculosis bovina y supe hacerme escuchar. Te preguntarás si al final mi esfuerzo sirvió de algo: sí. Mi propuesta de calentar la leche durante un minuto a 88,1 – 88,3 ° C, antes de beberla para destruir al bacilo fue una norma de Salud Pública.

Pensarás que fue un gran triunfo y que conseguí honores por ello… Pues sí, el káiser Guillermo II me honró concediéndome el título de “Profesora de la Universidad de Berlín”. Las puertas de la Facultad de Medicina de Berlín parecían estar abiertas para mí. Pero eran infranqueables. El claustro entero se alzó, eran hombres y antisemitas; nunca permitieron que accediera a mi puesto. Todo el mundo, káiser incluido, miró para otro lado. Había asuntos más importantes de que preocuparse. Y yo seguí como becaria.

Si la guerra de la leche fue olvidada, mi descripción de los adyuvantes inmunitarios, que modulan o aumentan la respuesta inmune, pasó sencillamente desapercibida. Este aspecto de nuestro sistema defensivo era, en los primeros años del siglo XX, algo poco comprendido, así que descubrir que la mantequilla, que contenía bacilos de Mycobacterium butyricum, podía activar una fuerte respuesta inmunitaria no fue relevante para nadie. Cuando los adyuvantes se comenzaron a describir muchos años después, alguno se preguntó: “Y ese Rabinowitsch, ¿quién fue?”. Ni siquiera mi nombre de pila o mi condición de mujer se recordaba. En tu tiempo aquellos primeros pasos míos se han convertido en una industria multimillonaria y en un semillero de Premios Nobel. Sólo me adelanté un siglo.

La vacuna frente a la tuberculosis propuesta por Friedmann, a la que me opuse por su falta de análisis objetivos sobre su inocuidad y que fue prohibida años más tarde, fue otra batalla ganada, otros amigos perdidos, otras envidias y enemistades en mi horizonte. Pero eso no lo sabía, o quizá no me importaba.

Y continué con mis investigaciones, mis publicaciones, mis ponencias en congresos internacionales y fui nombrada miembro del comité editorial de la Revista de la Tuberculosis; todo muy honorífico. Pero seguía de becaria.

Es lamentable que hasta la muerte de mi esposo, que siempre sostuvo económicamente a la familia, yo no tuviera un contrato ni un salario propio.

A partir de ahí necesitaba perentoriamente el dinero y durante unos años conseguí un puesto como directora del laboratorio bacteriológico del Hospital Municipal en Berlín-Moabit.

Una vez más, la Historia se puso en mi contra.

En 1933 los nazis llegaron al poder, y yo, como tantos otros profesionales, fui defenestrada de mi puesto en el hospital. También fui expulsada del comité editorial de la Revista de la Tuberculosis, en la que había colaborado desde 1914. Pero lo más terrible fue el ensañamiento contra mí: Frank Redeker, el nuevo editor, borró mi nombre de todos los registros de la revista y dejé de existir para la Ciencia, para la Historia. ¿Por qué?, ¿por ser mujer?, ¿por ser judía?, ¿por ser brillante?, ¿por ser feminista?, ¿por haberme enfrentado a los poderosos? Quizá por este polinomio maldito que marcó mi vida. Y el olvido de mi nombre y de mis descubrimientos fue absoluto.

¿Pude huir? Sí, pero mi casa era Berlín. Mis sueños, mi vida y mis recuerdos estaban en esa ciudad, enterrados bajo una losa de mármol, desaparecidos en las sombras. Si mis palabras te llegan como un eco, como una reverberación del pasado, difúndelas y hazme la justicia que la Historia me negó.

La entrada Lydia y el peligro blanco aparece primero en Zenda.

.jfif)