Fernando Navarro: “La naturaleza siempre será salvaje y hostil”

¿Cuántos de los sueños que perseguimos no son verdad? ¿Cuántas de nuestras ilusiones han nacido de una mentira? El Capitán, uno de los protagonistas de la primera novela de Fernando Navarro (Granada, 1980), Crisálida (Impedimenta), está convencido de que, más allá de su imaginación, existe la Montaña del tigre, y cree que debe dedicar su vida —y la de su familia— a buscar a ese gran felino en la Alpujarras de Granada. La entrada Fernando Navarro: “La naturaleza siempre será salvaje y hostil” aparece primero en Zenda.

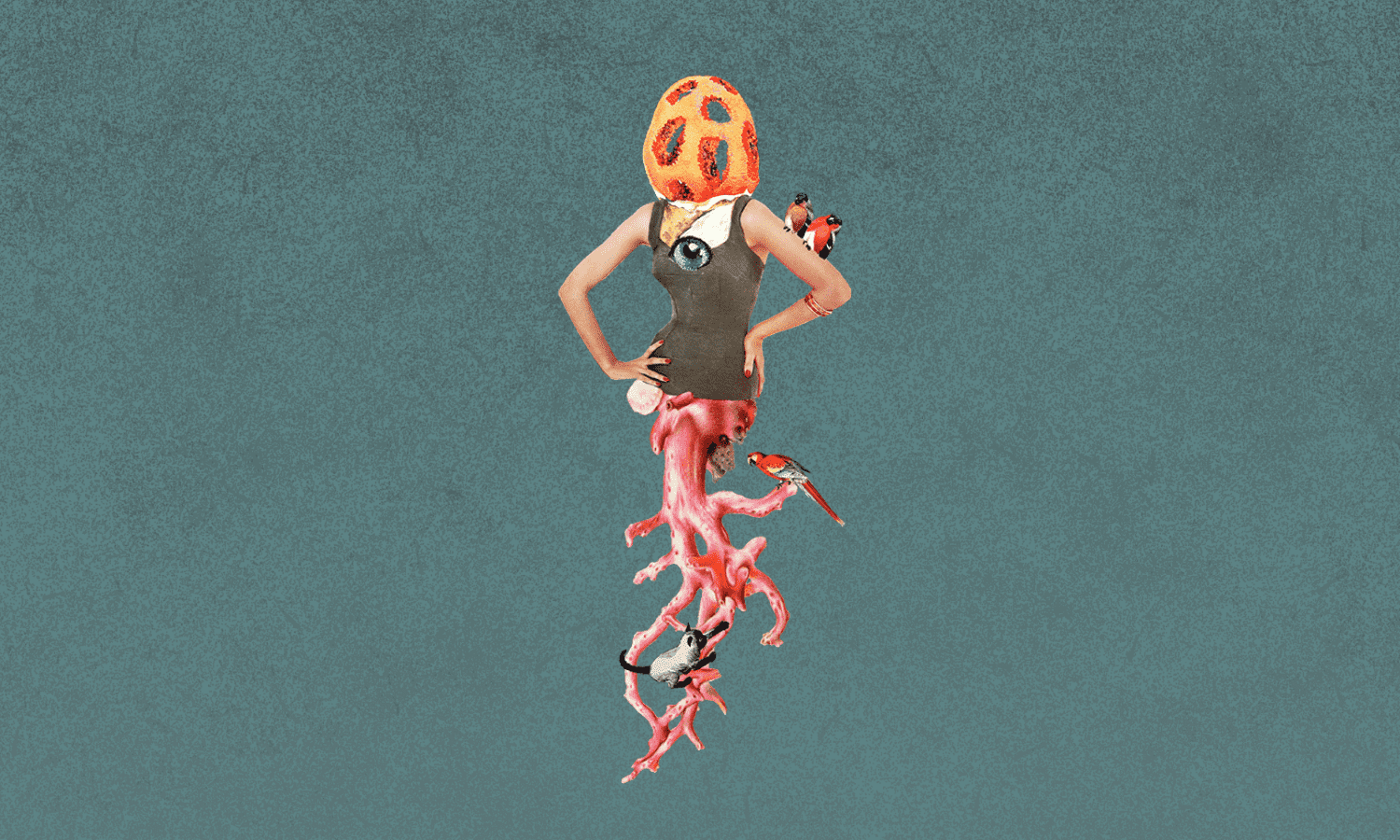

¿Cuántos de los sueños que perseguimos no son verdad? ¿Cuántas de nuestras ilusiones han nacido de una mentira? El Capitán, uno de los protagonistas de la primera novela de Fernando Navarro (Granada, 1980), Crisálida (Impedimenta), está convencido de que, más allá de su imaginación, existe la Montaña del tigre, y cree que debe dedicar su vida —y la de su familia— a buscar a ese gran felino en la Alpujarras de Granada. Este libro es la historia de un sacrificio por imponer el mito sobre la razón, una batalla para lograr que la fantasía acabe con la realidad; cueste lo que cueste. Fernando Navarro ha levantado su novela sobre los cimientos de los relatos de su anterior libro, Malaventura, un western andaluz que fusiona a Cormac McCarthy con Federico García Lorca. La apuesta era mantener a los lectores que se vieron atraídos por esas primeras historias —construidas en torno a un territorio muy concreto, tamizadas por el habla andaluza y salpicadas por la violencia— y crear un universo en el que se sintieran cómodos los que van a descubrir su escritura con esta nueva obra: un escalofriante Folk Horror que es también una espléndida novela de iniciación. El objetivo lo ha superado con creces; la reinvención ha funcionado. En Crisálida vuelven a sonar las voces de los niños perdidos; de entre todas ellas sobresale una, la de Nada —Ná—, la protagonista, la encargada de vertebrar todos los relatos con su lisérgica narración, una chiquilla perdida entre dos mundos oscuros, un sanatorio, donde se recupera des sus traumas, y un monte mágico que sólo existe en la cabeza de su padre, un jipi convertido en punk y con aspiraciones de santón finalista.

Hablamos con Fernando Navarro de cosas que sólo pueden suceder en Granada, acerca de lo sobrevalorado que está el Nature Writing y sobre cómo el Hollywood dorado se convirtió en uno de hojalata.

*****

—”Nada” no quiere dejar ser una niña, y por el contrario su padre, “el Capitán”, desea volver a su infancia. Este puede ser el motor de la novela.

—Sí. Los dos se cruzan. La herida principal del Capitán es haberse hecho un adulto. Esa es una herida que muchos podemos tener. Cuando te haces adulto, comprendes que empiezan los problemas de verdad. Es como lo que decía Gil de Biedma: “Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde”. El Capitán no consigue dejar de ser él mismo. Surge una idea que a mí me interesa mucho, el concepto de borrar la identidad, de fantasear con huir y ser otra persona. De alguna forma, él quiere convertirse en su hijo y su hija tiene que hacerlo en una madre centinela. Ignacio Martínez de Pisón me regaló el otro día una frase maravillosa: “Has escrito el Génesis al revés”. Mi historia, en lugar de ir hacia la construcción del mundo, se encamina hacia su destrucción. Ese viaje de ida y vuelta que hacen los dos personajes es muy importante en la novela. Es algo que como lector me gusta mucho: Quijote y Sancho, Watson y Sherlock Holmes… Durante el relato se cruzan y acaban convirtiéndose el uno en el otro y viceversa. Es un poco la idea de la canción de la Velvet Underground, “I’ll Be Your Mirror” (Yo seré tu espejo).

—El Capitán es una especie de finalista, de prepper, que no sólo vaticina el fin de la humanidad, sino que desea que esto ocurra para poder empezar de nuevo.

—Totalmente. De hecho, la novela tiene una concepción circular. Sin hacer muchos spoilers: la última parte hace un guiño a la primera. De tal forma, que hay una imagen que es la misma que aparece al principio. Esa es una idea que me gusta: la de la renovación de los reinados, la idea de que la historia está condenada a repetirse, que todo va a volver a ocurrir. Hay una búsqueda de un heredero, que es la idea de la familia que se perpetúa en sí misma. De ahí surge la idea de reinicio, de esa maldición sanguínea. El Capitán, en el fondo, está buscando formar parte de la tierra y dejar un legado.

—Hay también una crítica a la utopía jipi y también a la punk. Xavier Rodríguez Ruera escribe en Zenda sobre el Capitán: “La melena lacia del flower power con la cresta mohicana del no future”.

—Claro. Es que esto que he hecho sólo me lo podía permitir en Granada. El otro día estaba hablando con Daniel Gascón, y me decía que el personaje es muy granadino. Este personaje podría existir en cualquier sitio, pero tiene un valor especial en Granada, una ciudad que tiene la tradición jipi de la Facultad de Filosofía y Letras, los cantautores, la chaqueta de pana y eso luego se mezcla con la llegada de los primeros punks. Y de ahí surge la movida granadina. Ese personaje del Capitán, un cantautor que acaba haciéndose punk sólo puede darse en Granada. Tenemos una tradición que viene de los moriscos, de Lorca, de los flamencos como Morente… Hay ciertos personajes que sólo pueden ser de aquí.

—En el fondo, tras esa patina neojipi, se muestra una obsesión mística por recuperar la fe, cueste lo que cueste.

—Totalmente. Y además está esa búsqueda de la fe a través de los psicotrópicos, que es algo muy místico. En el Carmen de los Mártires de Granada está el árbol de San Juan Cruz, una rara especie de ciprés que es un símbolo de la mística. En el personaje del Capitán hay una idea iluminada, casi de santón, de líder de secta. Si el Capitán sólo podía haber nacido, Charles Manson, que sembró el pánico satánico en California, sólo podía haberlo hecho en San Francisco, que es una ciudad que mezcla la religiosidad New Age con ese clima y ese territorio tan especial, en un lugar donde hay una gran cantidad de iglesias. El concepto New Age del Capitán tiene que ver con la propia mística granadina, con la idea de los nazaríes de una forma superior de conciencia. Al final, todo se mezcla con esa tradición literaria, espiritual y religiosa. Y ahí surge una contradicción: cambia los nombres de sus hijos, nombres de santos heredados de los abuelos, por otros del mundo jipi, que no deja de ser otra religión. Al final, no está de acuerdo con su pasado y tampoco con su presente. No quería hacer una novela complicada, pero en el Capitán hay una gran complejidad.

—Hablando de nombres. La familia de Nada (Madreselva, Cuarzo, Rayo, Columbina y Cachorro) me ha recordado a la de Joaquin Phoenix (River, Rain, Summer y Liberty).

—Estuve rastreando sobre ese tema. Una de las referencias que yo tenía sobre familias en la naturaleza era la novela de Paul Theroux, La costa de los mosquitos, que en la película tenía curiosamente a River Phoenix en el reparto. La familia de River y Joaquin se crio alrededor de una secta. La contracultura jipi de California siempre me ha fascinado; un universo de locos que degenera en lo que ocurrió con la Familia Manson en el Valle de la Muerte. A partir de ahí empecé a buscar los nombres y me encontré con la familia de River. Hay algo en las familias de actores, de los famosos, que hace muy interesante a todas esas sagas familiares.

—Los Culkin.

—Otros grandes personajes.

—En el dosier de prensa de Crisálida se habla de Folk Horror. También hay toques góticos, sobre todo por ese monte, ese bosque, que se convierte en un personaje más de la novela, uno muy tenebroso.

—Esos subgéneros del género como el Acid Western y el Folk Horror me gustan mucho. En el caso de este último, como comentas, el lugar, el territorio, se convierte en lo más aterrador. Estamos hablando de un bosque que no existe, rememorado y reconstruido en la memoria, al que quería dar ese papel protagonista. Me gustan las historias en las que los espacios en los que transcurren son más mentales que físicos, que se van conformando según avanza la trama. Lo curioso es que hay gente que piensa que esa Montaña del tigre existe, pero es una ficción, un mito que me he inventado. Por un lado, estoy defendiendo la imaginación en la ficción, algo que es muy importante para mí, y por otro sirve como contexto a ese relato que les cuenta el Capitán y que permite que los niños, sus hijos, crean que en esa tierra hay un tigre de verdad. Esto es algo muy identificativo de las sectas, elaborar una narrativa que no existe fuera de ella, en este caso fuera de esa familia. Esta es una de las partes que más me ha gustado escribir de la novela. De hecho, el título original era La montaña del tigre.

—Frente al idealismo que nos vende el ecologismo urbanita, nos encontramos en su libro una naturaleza muy real y muy cabrona.

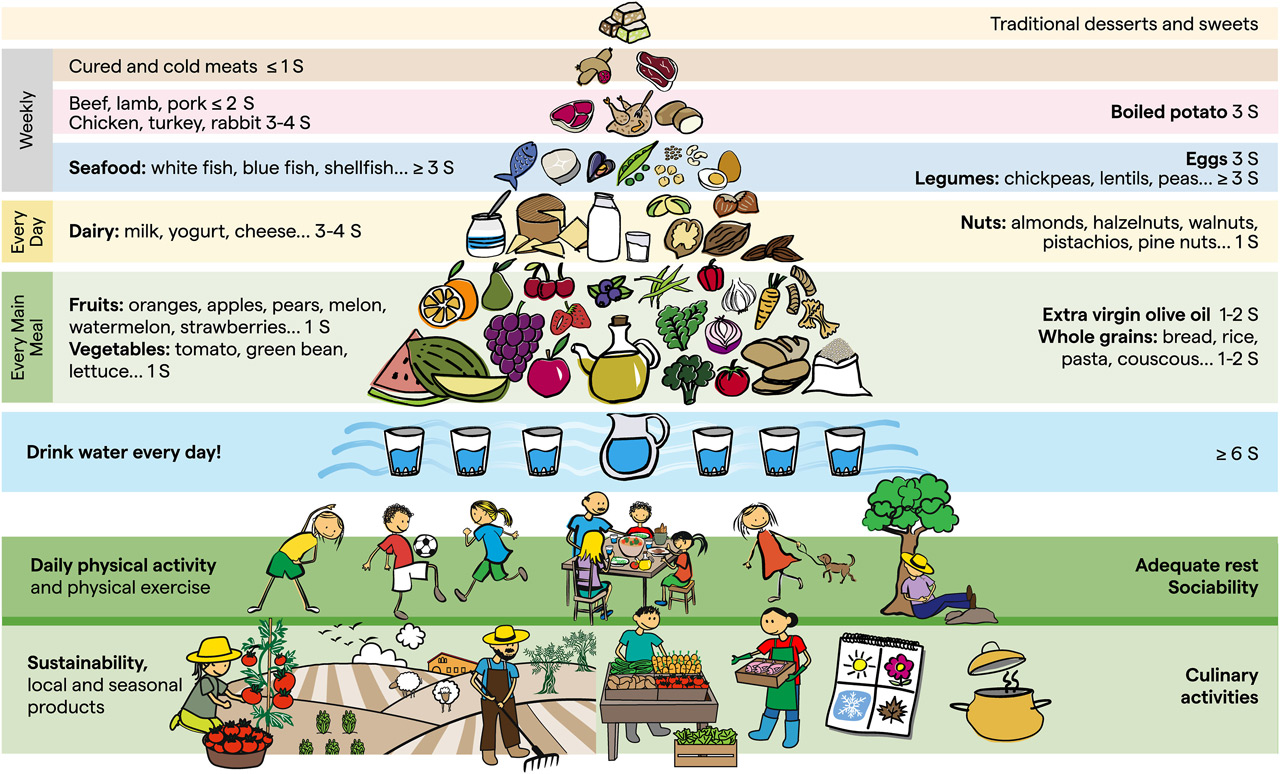

—Hay una lucha entre lo que el Capitán desea, o lo que imagina, y la realidad cruda a la que se enfrenta. Yo estoy un poco en contra del Nature Writing. Me interesa algún relato, como el de la chica que se va a curar su alcoholismo a las islas Orcadas, que me gusta. Pero para mí la naturaleza siempre será salvaje y hostil. El Capitán idealiza esa naturaleza, como un espacio de supervivencia, pero también sabe lo duro que va a ser y por eso convierte a sus hijos en soldados. Esta es una novela antirural. No comparto esa idea de una naturaleza amable.

—Ha mencionado a Daniel Gascón, que en Un hípster en la España vacía reflejó ese choque del urbanita que va a vivir a un entorno rural idealizado.

—Esa idea de felicidad que provoca dejar la ciudad para irse al campo surge desde el confort. Al final, eres el mismo capullo en la ciudad y en el campo. Lo que debes hacer es intentar mejorar tú mismo, no pensar en que vas a lograrlo por irte a vivir a un pueblo.

—¿No tuvo miedo de enfrentarse a una narración con la voz de primera persona de una niña?

—Me hice un poco el loco. Primero pensé, ingenuamente, si Shirley Jackson lo hizo, yo también; pero ella fue una vez una niña y yo no. (Risas) No fue difícil identificarme con una adolescente a punto de crecer. Sin la voz de la niña, de Nada, esta novela no existiría. De hecho, su origen fue un guion de una película que no se llegó a rodar. La iba a hacer una directora alemana en los bosques de Bélgica. Cuando recuperé ese guion para convertirlo en novela, no sabía cómo afrontar la escritura. Al principio, pensé todo el rato en una tercera persona, porque es como escriben los escritores clásicos de género, pero no me sentía cómodo; buscaba algo más literario. Entonces apareció por sorpresa el primer párrafo; fue algo muy accidental. Y a partir de ahí surgió la voz de la niña. Me quité los miedos y los complejos muy rápido. Lo peor que podía pasar es que me acusaran de ser un hombre que escribe como si fuera una niña. Además, esto ya lo había hecho para el cine con el guion de la película Verónica, protagonizada por una chica de catorce años.

—La novela cambia de título, como nos ha contado antes, de La montaña del tigre a Crisálida. Porque la novela, además de ser una historia de terror, es también un relato de iniciación.

—La montaña del tigre era una historia en tercera persona, fría y abstracta, y cuando pasó a ser Crisálida se convirtió en un relato sobre la incapacidad de crecer y la infancia robada. Y con ese cambio de título, surgió el segundo espacio de la novela, el sanatorio. Y dentro de él está esa crisálida física, la cama en la que está ella, siempre febril, enferma, con las sábanas pegadas al cuerpo…

—En Crisálida continúa reivindicando el lenguaje andaluz sin tópicos, sin prejuicios ni pudor.

—Y sin cursivas ni comillas. (Risas) En este libro he frenado un poco porque la voz de la narradora es distinta a la de los personajes de Malaventura. El andaluz me da una sonoridad, y la música es muy importante para mí. También me permite cambiar palabras: Nada se convierte en Ná. Si algún día escribo una novela sobre, por ejemplo, alguien de la industria del cine que vive en Madrid, tendré que renunciar al andaluz, pero de momento no. Llámalo lengua, habla, dialecto o como quieras, pero el andaluz es poético, y yo no quiero renunciar a esa poesía.

—El ritmo del relato se vuelve frenético con las onomatopeyas y esa ausencia de comas.

—Sí. Estaba esa idea del flujo de conciencia, de meterte en la cabeza de alguien hasta cansarte. Estamos haciendo las presentaciones del libro con lecturas dramatizadas, y las actrices se quejan de lo de las comas. Yo les digo que se metan en la cabeza de la niña: ella no está hablando, ella está pensando y, además, está confundida por los fármacos y por un trauma. Nada, la protagonista, está confundida: no sabe qué es real. Por ese motivo no podía usar una puntuación normal. Si fue una película, esas escenas estarían desenfocadas.

—¿Hubo decepción por no conseguir que Segundo premio estuviese entre los finalistas de los Oscar?

—Pues ahora que ha pasado el tiempo, la verdad es que siento algo de alivio porque detesto el circo de Hollywood. Me parecen una panda de hipócritas. Yo no quiero estar en ese mundo donde te dan lecciones de clases desde mansiones; son unos ecologistas de jet privado. A mí no me habría gustado ir, pero sí que quería que lo hubiera hecho el equipo de Segundo premio. La verdad es que los premios estadounidenses son cada vez peores. Añoro mucho el cine americano de los años ochenta, setenta, sesenta y el Hollywood de la época dorada, pero al cine actual no le tengo mucho respeto porque se construye sólo a través del dinero. Agradezco muchísimo la decisión de la Academia de enviar a a Segunda premio a competir por los Oscar, porque no es una película obvia, porque es arriesgada. Me habría alegrado mucho por Granada, los directores, el equipo y el productor. Al Hollywood de ahora no le tengo mucho respeto. Hubo un momento en que Sin perdón, Historias de Filadelfia, Juego de lágrimas y En el nombre del padre eran las películas que optaban a los premios. Grandes historias muy bien contadas. No quiero parecer desagraciado, pero no tengo claro que en Hollywood interese demasiado el cine; se ha convertido en un circo.

—Conociéndole seguro que no pasa el tiempo leyendo y tomando café tranquilamente. Me lo imagino en mil proyectos ahora mismo.

—Eso es lo que me gustaría: leer. (Risas) Lo que estoy haciendo es acostarme pronto para poder leer… Se acaba de estrenar una película policiaca para la que he escrito el guion, Tierra de nadie, que transcurre en las costas de Cádiz, y está protagonizada por Luis Zahera y Karra Elejalde. Se está rodando Golpes, que es el debut como director de Rafael Cobos, con el que he escrito el guion. Es cine quinqui de los ochenta con un aire e western crepuscular. Ahora mismo, estoy valorando escribir el siguiente libro. Además, estoy trabajando en la adaptación de un libro muy importante de la historia de la literatura. Pero de este proyecto no puedo contar nada. Y por último estoy con una película que se vuelve a rodar en mi ciudad, Granada, con parte del equipo de Segundo premio.

La entrada Fernando Navarro: “La naturaleza siempre será salvaje y hostil” aparece primero en Zenda.

.jfif)