«Reivindico cierta procrastinación como un ‘derecho a la pereza’»

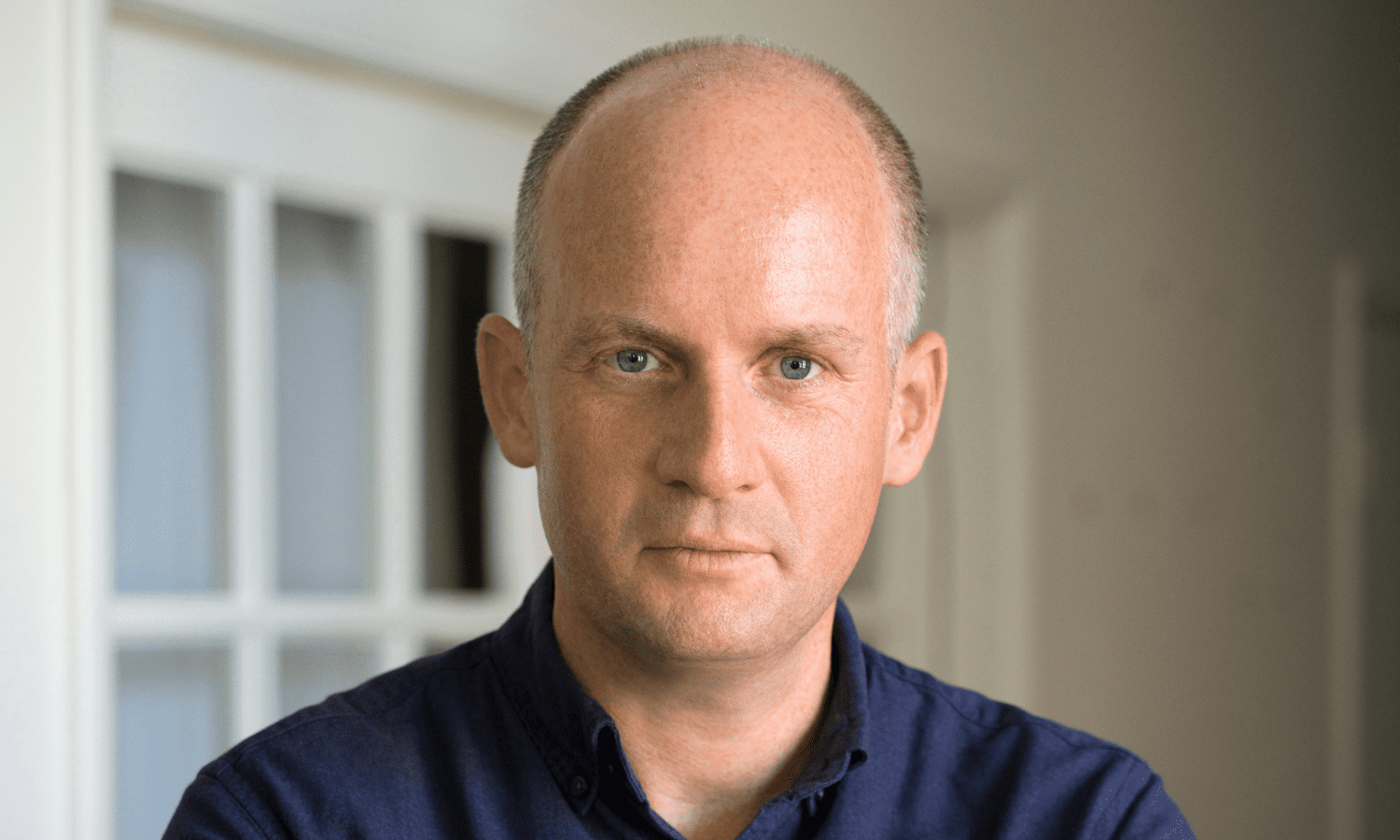

Con ‘4.000 semanas. Gestión del tiempo para mortales’, el periodista británico Oliver Burkeman analizó nuestra conflictiva relación con el paso de las horas y los días. Ahora publica ‘Meditaciones para mortales’ (Península), en el que elabora un plan de 28 días para aceptar nuestra finitud, priorizar lo esencial y abrazar los límites. Tras leer sus libros, quizás el problema se podría reducir a que no somos conscientes o no queremos pensar en nuestra finitud, por eso seguimos acumulando listas de tareas por hacer. ¿Es así? Creo que, en esencia, es así. Es precisamente esa parte sobre no querer aceptar nuestros […] La entrada «Reivindico cierta procrastinación como un ‘derecho a la pereza’» se publicó primero en Ethic.

Con ‘4.000 semanas. Gestión del tiempo para mortales’, el periodista británico Oliver Burkeman analizó nuestra conflictiva relación con el paso de las horas y los días. Ahora publica ‘Meditaciones para mortales’ (Península), en el que elabora un plan de 28 días para aceptar nuestra finitud, priorizar lo esencial y abrazar los límites.

Tras leer sus libros, quizás el problema se podría reducir a que no somos conscientes o no queremos pensar en nuestra finitud, por eso seguimos acumulando listas de tareas por hacer. ¿Es así?

Creo que, en esencia, es así. Es precisamente esa parte sobre no querer aceptar nuestros límites lo que nos causa problemas. Nos engañamos intentando ignorar la realidad de nuestras limitaciones: no podemos hacerlo todo, no podemos controlarlo todo, ni entenderlo todo. Pero además, preferimos creer que algún día podremos lograrlo, por eso siempre estamos buscando ser más productivos o tener más control sobre el mundo. Y es comprensible. Los seres humanos somos únicos: somos finitos, como todos los animales, pero también somos conscientes de nuestra mortalidad y de que nuestras vidas no durarán para siempre. Esto nos lleva a desarrollar todo tipo de mecanismos psicológicos para lidiar con esa realidad, algunos más sensatos que otros.

«Nos engañamos intentando ignorar la realidad de nuestras limitaciones»

A la falta de tiempo se le ha unido la «economía de la distracción» en redes sociales. ¿Hasta qué punto tienen la culpa?

Este es un tema fascinante y complejo. Por un lado, considero que la economía de la distracción tiene gran parte de la culpa. Personalmente, apoyo una regulación más estricta sobre el uso de estas tecnologías, especialmente en lo que respecta al acceso de los menores. Sin embargo, también quiero destacar que no es una situación unilateral. En cierto modo, nosotros cedemos voluntariamente a esas distracciones. Esto ocurre porque, como seres humanos, nos resulta incómodo enfrentar nuestra propia finitud. Cuando trabajamos en algo difícil, es más tentador refugiarse en las redes sociales. O cuando intentamos tener una conversación complicada con nuestra pareja, a menudo preferimos hacer scroll en el teléfono porque resulta menos vulnerable. Pero una vez que llegamos a esas plataformas –habiendo huido, en cierto modo, de la realidad– considero que ellas asumen una gran responsabilidad por cómo nos mantienen allí: mediante algoritmos que nos incentivan a consumir no el contenido que realmente deseamos, sino aquel que nos enfurece más, nos obsesiona y aumenta las probabilidades de que permanezcamos.

Usted aboga por el imperfeccionismo. ¿Hasta qué punto está mal visto no querer hacer todo o no ser perfeccionista?

Todavía se mira con recelo. La cultura angloamericana –no puedo hablar tanto de la española– promueve este ideal de hacerlo todo y hacerlo a la perfección. A través de mis escritos, busco demostrar que este perfeccionismo no es el camino para lograr las cosas más importantes ni encontrar mayor sentido a la vida. No se trata simplemente de decir «no te preocupes tanto, sé más indulgente, quizá no logres tanto pero no importa». Mi mensaje es diferente: la verdadera forma de lograr cosas es adoptando el espíritu del imperfeccionismo. Para mí, el imperfeccionismo consiste fundamentalmente en hacer las cosas y construir relaciones auténticas, en lugar de obsesionarse con cómo hacerlas perfectamente más adelante o perder el tiempo preparándose para ese momento ideal. Es cierto que el perfeccionismo sigue siendo valorado mientras que el imperfeccionismo genera escepticismo, pero esto está cambiando. Cada vez más personas comprenden que la búsqueda de la perfección no conduce a lo que realmente valoramos en la vida.

«Cada vez más personas comprenden que la búsqueda de la perfección no conduce a lo que realmente valoramos en la vida»

Por otro lado, saberse derrotado es algo positivo para gestionar el tiempo. ¿Sirve también esta sensación para otros aspectos diarios (encontrar un trabajo, una pareja, un hobby…)?

Efectivamente. Si por «saber que estás derrotado» te refieres a comprender que el perfeccionismo es inútil —que un resultado perfecto es imposible porque simplemente no pertenece al mundo real—, entonces sí, este reconocimiento ayuda en todos los aspectos. Incluso en la búsqueda de pareja. Puede sonar crudo decir que no encontrarás a la persona perfecta, pero es una evidencia: ningún ser humano lo es. Como mencioné en 4.000 semanas, si encuentras a alguien que te brinde toda la seguridad que deseas, probablemente no te dará la emoción que anhelas. Y si hallas a quien te proporcione esa emoción, es poco probable que también te ofrezca plena seguridad. Así somos: nuestras personalidades destacan en algo, no en todo. Aceptar esto no es pesimismo, sino entender la naturaleza humana. Y, créeme, esa comprensión libera.

Hemos pasado a un ahorro de tiempo abismal con respecto a las labores cotidianas (no ir a la fuente a por agua, no tener que recargar la despensa o coger leña…) y, sin embargo, nos falta tiempo. ¿Es el trabajo el principal problema?

El trabajo es sin duda una parte importante del problema. Pero hay otro aspecto que mencionas: cuanta más capacidad tenemos para hacer las cosas rápidamente, más frustrante resulta todo lo que no podemos hacer de forma instantánea. Pensemos en algo tan simple como no tener que ir a comprar comida porque nos la llevan a casa. Es maravilloso, ¿verdad? Pero entonces surge una nueva frustración: que el reparto no llegue exactamente cuando queremos. Y, curiosamente, esto nos molesta más que otros trámites inevitables de la vida, como los papeleos para comprar una casa. Esta paradoja revela que la relación entre comodidad y limitación es compleja. Irónicamente, mientras más facilidades tenemos, más aumentan nuestras expectativas y, con ello, nuestra frustración ante lo que todavía no podemos controlar.

«La relación entre comodidad y limitación es compleja»

¿Priorizar lo importante y decir «no» son las claves de ganarle la partida a la falta de tiempo?

Sí, pero lo expresaría de otra forma: constantemente estamos priorizando unas cosas sobre otras. Cada decisión implica un «no» implícito a otras opciones. Por eso considero crucial ser más conscientes de este proceso. El problema surge cuando pretendemos creer que podemos evitar hacer sacrificios o renuncias. Esta ilusión nos lleva a tomar decisiones de forma inconsciente, sin asumir abiertamente que elegir una cosa significa descuidar otra. Al hacer este proceso consciente, logramos dos cosas fundamentales: tomamos mejores decisiones sobre qué priorizar, recuperamos autonomía y libertad genuina. Porque al aceptar que las elecciones son inevitables, dejamos de engañarnos. Asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones, en lugar de fingir que no existen y luego resentirnos por sus consecuencias.

¿Piensa, en este sentido, que una serie de consejos y un plan mensual pueden provocar verdaderos cambios a largo plazo o son como las «dietas milagro»?

Reconozco que esto supone un dilema para mí. Meditaciones para mortales es, en sí mismo, un intento de ofrecer algo útil en formato de plan de cuatro semanas. Sin embargo, estoy convencido de que cambiar nuestra perspectiva resulta mucho más efectivo que seguir una lista concreta de consejos o técnicas. En esta obra, he intentado —sin duda de manera imperfecta— encapsular estos cambios de perspectiva dentro de un programa estructurado. Mi esperanza es que al seguirlo, aunque sea aproximadamente, los lectores puedan experimentar estas transformaciones de forma significativa. Y, aunque incluyo métodos y técnicas, estos son claramente secundarios. El verdadero núcleo radica en ese cambio de mirada que, en última instancia, es lo que puede transformar nuestra relación con el tiempo y la mortalidad.

Hablamos de la «trampa de la eficiencia» y de «anestesiar nuestro lado emocional» con tanta tarea. ¿Es algo nuevo o siempre se ha tendido a tapar lo que de verdad importa?

Siempre respondo con un doble enfoque a este tipo de preguntas. Por un lado, esa evitación de nuestra finitud, vulnerabilidad y falta de control es un fenómeno humano atemporal, surge de nuestro intento por negar la mortalidad. Pero hoy, debido a cambios culturales y económicos, esta tendencia se ha exacerbado. Desde la Revolución Industrial, el tiempo se ha convertido en un recurso mercantilizado. Y en nuestra era moderna, la ilusión de que podemos hacer más –ya sea mediante tecnología digital u otros medios– ha intensificado este problema de evitación, haciéndolo más agudo y doloroso que nunca.

En el libro no hay margen para la procrastinación. ¿Dónde entra aquí el famoso «derecho a la pereza»?

En mi nuevo libro no presento la procrastinación como algo positivo en los mismos términos que en 4.000 semanas, pero matizaría que sí lo hago, aunque con otro enfoque. Un ejemplo claro es el capítulo titulado «No puedes acumular vida», donde cuestiono esa obsesión por rentabilizar cada momento para beneficio futuro. Mi propuesta es radicalmente distinta: necesitamos aprender a estar presentes, a abrazar la fugacidad de las experiencias. A veces, «malgastar» el tiempo –en el sentido convencional– es precisamente la manera más auténtica de disfrutarlo. En este sentido, reivindico cierta procrastinación como un «derecho a la pereza»: la libertad de no buscar siempre un valor instrumental en cada actividad.

«A veces ‘malgastar’ el tiempo es precisamente la manera más auténtica de disfrutarlo»

Otro aspecto es la sobreinformación. ¿De quién es culpa, de la audiencia o de los medios, que nos atiborran, dando de lado a temas más serios? ¿Cree que dejará de consumirse tanta información y se alcanzará un mayor compromiso con lo realmente llamativo?

Esta es una de esas preguntas que podría responder de dos formas y sentirme medianamente convencido en ambos casos. La clave, creo, está en entender nuestra relación con el flujo infinito de contenido. Cuando nos enfrentamos a esta corriente inagotable de información y actuamos como si pudiéramos consumirla toda, estamos colaborando -consciente o inconscientemente- con los medios y las fuerzas que nos presionan. En cierto modo, la responsabilidad es compartida. La solución, radica en aceptar la realidad: es imposible abarcarlo todo. Intentarlo solo conduce a dispersar nuestra atención sin profundizar en nada. Por eso propongo tratar la información como un río, no como un cubo: tomar solo lo que resulte útil o interesante, y dejar fluir el resto sin remordimientos. Habrá siempre una cantidad abrumadora que pasará de largo. Y esto aplica también a las constantes crisis que nos rodean: no podemos (ni debemos) preocuparnos por cada problema del mundo.

En este sentido, habla de no preocuparnos por todo lo que nos rodea. La sensación de que siempre hay alguna desgracia (Gaza, Ucrania, Congo…), ¿provoca que perdamos empatía?

Cuando hablo de no preocuparnos por todo lo que nos rodea –esa sensación constante de desgracias en Gaza, Ucrania, el Congo…– planteo una paradoja: el exceso de información puede erosionar nuestra capacidad empática. Cuando el sufrimiento humano se vuelve ubicuo en las noticias, corremos el riesgo de la insensibilización. La clave está en reconocer que no podemos atender todas las causas. Concentrarse selectivamente –ya sea donando, haciendo voluntariado o creando conciencia sobre un tema específico– no es egoísmo, sino estrategia. Hace décadas, la gente desconocía la mayoría de estas crisis; el simple conocimiento no nos obliga a la acción en todas. Elegir un foco nos hace más efectivos que dispersarnos en preocupaciones improductivas.

«El exceso de información puede erosionar nuestra capacidad empática»

Escribe sobre la autocomplacencia o ser indulgente con nosotros mismos. ¿Puede derivar esta laxitud crítica con comportamientos más egoístas?

Mi enfoque sobre la autocomplacencia no propone el hedonismo, sino atender necesidades presentes sin posponerlas eternamente al futuro. Cuando ignoramos sistemáticamente nuestros deseos actuales, paradójicamente nos volvemos más egoístas: vivimos en constante lucha por un mañana idealizado. La verdadera indulgencia saludable implica equilibrar la atención a uno mismo y a los demás. Como señaló Marx, el trabajo alienante nos hace servir a otros perpetuamente. Reconocer nuestras propias necesidades nos capacita para estar más disponibles emocionalmente para los demás.

Estar presente o saber deshacerse de cosas se parece al budismo o el «qué importa» del estoicismo. ¿Se ve correspondido con estas filosofías?

Admiro profundamente el budismo zen, pero tengo reservas con ciertas interpretaciones modernas del estoicismo. La idea de controlar solo nuestras reacciones me resulta problemática: las emociones difíciles (ansiedad, desánimo) a menudo surgen involuntariamente. Propongo en cambio una relación de aceptación con lo emocional: no buscar erradicar lo que sentimos, sino evitar que nos domine. Como decía un maestro zen, «no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que aniden en tu pelo».

«A veces, la mayor dificultad está en aceptar que algo puede ser sencillo»

Por último, ¿cuáles de los puntos que trata infringe más (dando por hecho que no podemos ser perfectos ni en nuestras propias teorías)?

Como apunta la pregunta, nadie —ni siquiera yo— aplica perfectamente estas ideas. Mi mayor desafío práctico es el tema de la tercera semana: permitir que las cosas sean fáciles. Aunque sé que anticipar la dificultad no ayuda, frecuentemente abordo tareas con mentalidad de lucha. Cuando logro recordar que no todo debe ser arduo, encuentro mayor paz. Como escribió Rilke, «tal vez todo lo terrible es en su profundidad lo impotente que pide nuestra ayuda». A veces, la mayor dificultad está en aceptar que algo puede ser sencillo.

La entrada «Reivindico cierta procrastinación como un ‘derecho a la pereza’» se publicó primero en Ethic.

.jfif)