‘Las sandalias del pescador’: Un papa ucraniano

Cuando se habla de papas o religiones, poco tarda en salir a relucir esta película de los años 60, basada en una novela publicada unos años antes. Aparte del gancho del tema de la Santa Sede, la trama se agarraba a lo que entonces era política ficción con un papa no solo no italiano por... Leer más La entrada ‘Las sandalias del pescador’: Un papa ucraniano aparece primero en Zenda.

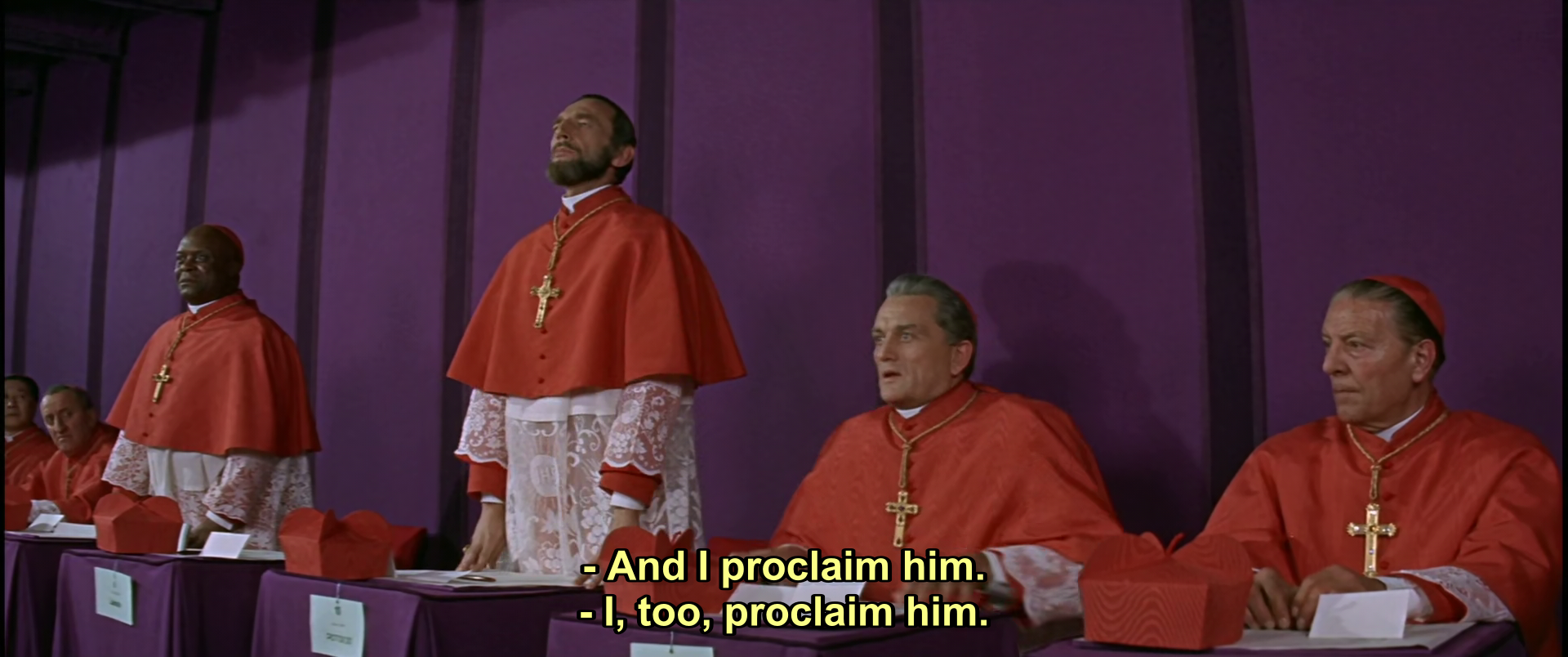

Cuando se habla de papas o religiones, poco tarda en salir a relucir esta película de los años 60, basada en una novela publicada unos años antes. Aparte del gancho del tema de la Santa Sede, la trama se agarraba a lo que entonces era política ficción con un papa no solo no italiano por primera vez en cuatro siglos, sino proveniente de la Unión Soviética, al que se le arrojaban temas políticos y teológicos para que se bandeara entre ellos. La adaptación tiene un reparto de campanillas, liderado por Anthony Quinn, con Laurence Olivier y John Gielgud entre los secundarios (a quien no le suene este último, que sepa que fue un actor shakespeareano tan legendario en su generación que tiene un teatro con su nombre en el West End londinense) e incluso Vittorio de Sica como uno de los cardenales. ¿Y de qué te suenan las caras de Oskar Werner y David Janssen? Pues probablemente de Fahrenheit 451 y de la serie original de El fugitivo. Si es que ya eres tan mayor.

Dos nominaciones a los Oscar (música y diseño de producción).

[Aviso de destripes desde la Capilla Sixtina en todo el texto]

Lo que todo el mundo recuerda de esta película es el final, así que empecemos por ahí, ya para dejar claro el tema de los espóilers: durante la ceremonia de su coronación, el nuevo papa, Cirilo, conservando parte de su propio nombre, Kiril Pavlovich Lakota, se quita en público desde el balcón del Vaticano la triple corona que forma su tiara papal y anuncia que va a vender todos los bienes terrenales de la Iglesia católica para ayudar a los desfavorecidos de la Tierra, y si eso significa que será ella la que quede en la pobreza, pues que así sea. Y la verdad es que esto es algo que creo que ha debido de oír todo el mundo alguna vez en una conversación, eso de “estos curas, ¿por qué no venden todo y lo dan a los necesitados?”. Una vez incluso lo oí expresado así: “Si a la Iglesia le gustan tanto los pobres, que venda lo que tiene y se lo regale”. ¿”Le gustan” los pobres? No sé exactamente qué quería decir aquella persona, y casi mejor no preguntar. Pero ese sentimiento central ha permanecido así durante tanto tiempo porque, en un mundo cada vez menos inclinado a la religión organizada de tipo tradicional, lo que muchos saben del cometido de la Iglesia católica es lo de Cáritas, las parroquias de barrio y las misiones en el tercer mundo, es decir, que es a eso a lo que se supone que se dedican, y por lo tanto cualquier posesión terrenal, cualquier cosa de valor que tengan o exhiban, si no está ya vendida y dedicada a la caridad, eso significa que conlleva algún tipo de hipocresía (como la que se atribuye, por ejemplo, al famoso “comunista con un iPhone”, pero ahí ya nos metemos en otros vericuetos).

Este final, por cierto, no es el que aparece en la novela original. El motivo central, tanto en el libro como en la película, es el de presentar un mundo, y una situación internacional, en la que un líder religioso como el papa pudiera tener todavía el peso moral reconocido en todo el planeta de poder mediar en algún conflicto, bélico o político, de manera decisiva, debido a la confianza que inspirase como persona neutral y a la vez interesada en el bienestar de toda la humanidad. En el libro, publicado en 1963, el mismo año de la crisis de los misiles entre Kennedy y Jruschev (y poco antes del asesinato del presidente estadounidense), el papa Cirilo media entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y es un llamamiento suyo en favor de la paz lo que conmueve al mundo entero, causa un movimiento global pidiendo lo mismo y evita una guerra nuclear. Cinco años después, en el muy memorable y lleno de incidentes 1968, es una hambruna en China, que se ve bloqueada de acudir a otros mercados asiáticos, lo que causa una tensión con la URSS en la que se ve envuelto Cirilo y la que lo lleva a pensar en esa decisión tan radical (es curioso que en la película los Estados Unidos quedan completamente al margen de la acción, y la reunión clave es entre el papa y los presidentes chino y soviético). En el primer caso, una venta de bienes no habría ayudado en nada a una decisión política sobre armamentos nucleares (y eso que aún no habíamos llegado a los años 80 y al programa de “guerra de las galaxias” de Reagan), pero en el segundo es una crisis de pobreza extrema la causa de un roce que podría llevar a un conflicto global, y ahí es donde una importante inyección económica sí podría salvar la situación. En la novela parece poco probable que un simple discurso pudiera provocar una reacción tan decisiva (por mucho que la pluma sea más fuerte que etcétera, etcétera), pero la idea de “creo tanto en lo que digo que lo voy a hacer aunque me cueste todo” de la película tiene mucha más fuerza, sobre todo como ejemplo a seguir. Es, literalmente, predicar y dar trigo a la vez.

Yéndonos ahora al principio de la historia, Kiril Lakota era el arzobispo católico de Lviv, la quinta ciudad más grande de Ucrania (aquí llamada por su nombre ruso de Lvov), y por tanto a menudo meramente tolerado por la Unión Soviética hasta que fue arrestado, torturado en Lubianka y deportado a un campo de trabajo en Siberia. Veinte años más tarde, su torturador, Piotr Kamenev (Laurence Olivier), es ahora presidente de la URSS, y decide liberarlo a cambio de ser enviado a Roma para ser sus ojos y oídos allí y no contar nada de cómo está la situación real en el país. No se desarrolla demasiado la relación entre Kiril y Kamenev, pero obviamente el primero dejó su marca en el segundo: de hecho este llega a afirmar, con un extraordinario narcisismo, que lo de la prisión fue “una especie de infierno mutuo, ¿no? Yo el torturador, tú el torturado. El hombre en el espejo y el hombre que miraba al espejo. Y al final, ninguno de los dos sabía cuál era cuál, ¿correcto?”. Pues no, Piotr, querido, no es lo mismo ser torturador que torturado, y si tan mal lo pasaste torturando a otros, pobrecito de ti, intenta cambiar los papeles, a ver si así lo aprendes. En fin, que a través de su “contacto”, por así llamarlo, Kamenev aprendió que Kiril era alguien insobornable, de principios y que si acepta un trato, aunque no sea lo que realmente quiere, lo cumplirá. Y así lo hace, respondiendo con evasivas al periodista estadounidense George Faber (David Janssen) a su llegada, dejando caer solo que “mientras que un sistema provea pan, trabajo y dignidad, estoy preparado para colaborar con él, sea en Roma o en Siberia”. Y es que la relación entre cristianismo y comunismo, a nivel tanto teórico como práctico, siempre ha sido, como poco, interesante de examinar.

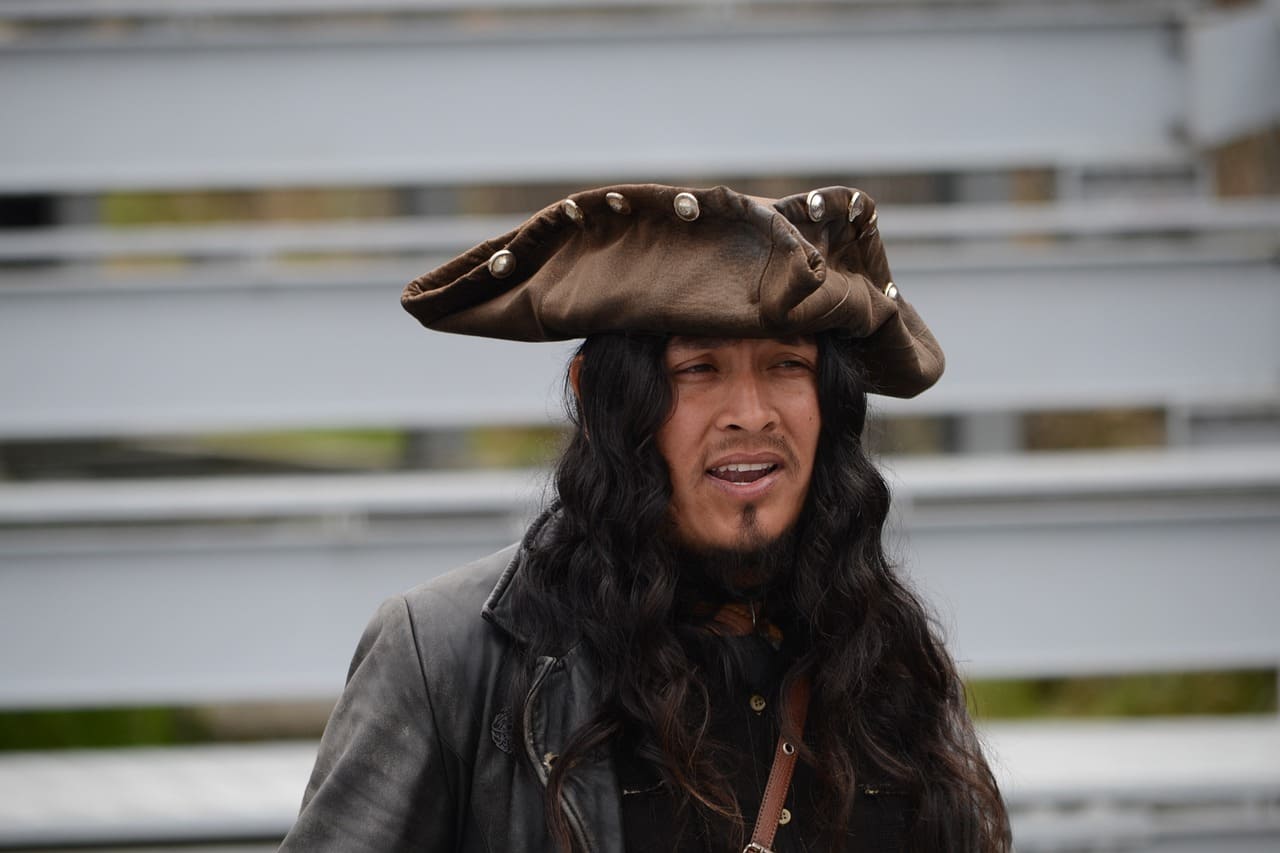

Ya antes, Kiril le había dicho a Kamenev que si ha aprendido algo en Siberia es que “sin algún tipo de amor, un hombre se marchita como una uva en una cepa moribunda”. Obviamente, no se refiere al amor romántico o sexual, sino al del simple respeto y estimación de una sociedad humana civilizada. De manera que cuando llegamos a Roma, Kiril ya se ha establecido ante el lector o el espectador como un hombre de fiar, sencillo, compasivo, generoso, trabajador y conocedor de lo que necesita un ser humano de otro. A eso ayuda, sin duda, el propio físico de Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, más conocido como Anthony Quinn, que aquí reduce al mínimo la ruda virilidad de sangre caliente que a menudo le hacían interpretar en favor de una solidez maciza, de anchas espaldas y rostro circunspecto pero expresivo. Por cierto, me pregunto qué carrera actoral tendría Quinn hoy, ya que a pesar de ser mexicano de Chihuahua ha hecho de indio, de marroquí, de hawaiano, de español, de ruso, de (Zorba el) griego, de persa, de malayo, de (Atila el) huno, de francés, de italiano, de turco, de (Kublai Khan el) mongol, de vasco, y paro ya, que me queda una lista enorme. Quizá entonces lo encasillaran de meramente “étnico” y ya, o sea, de cualquier no blanco, lo cual ya tenía lo suyo, pero hoy a lo mejor no lo dejaban salir de roles latinos, por aquello de la apropiación cultural.

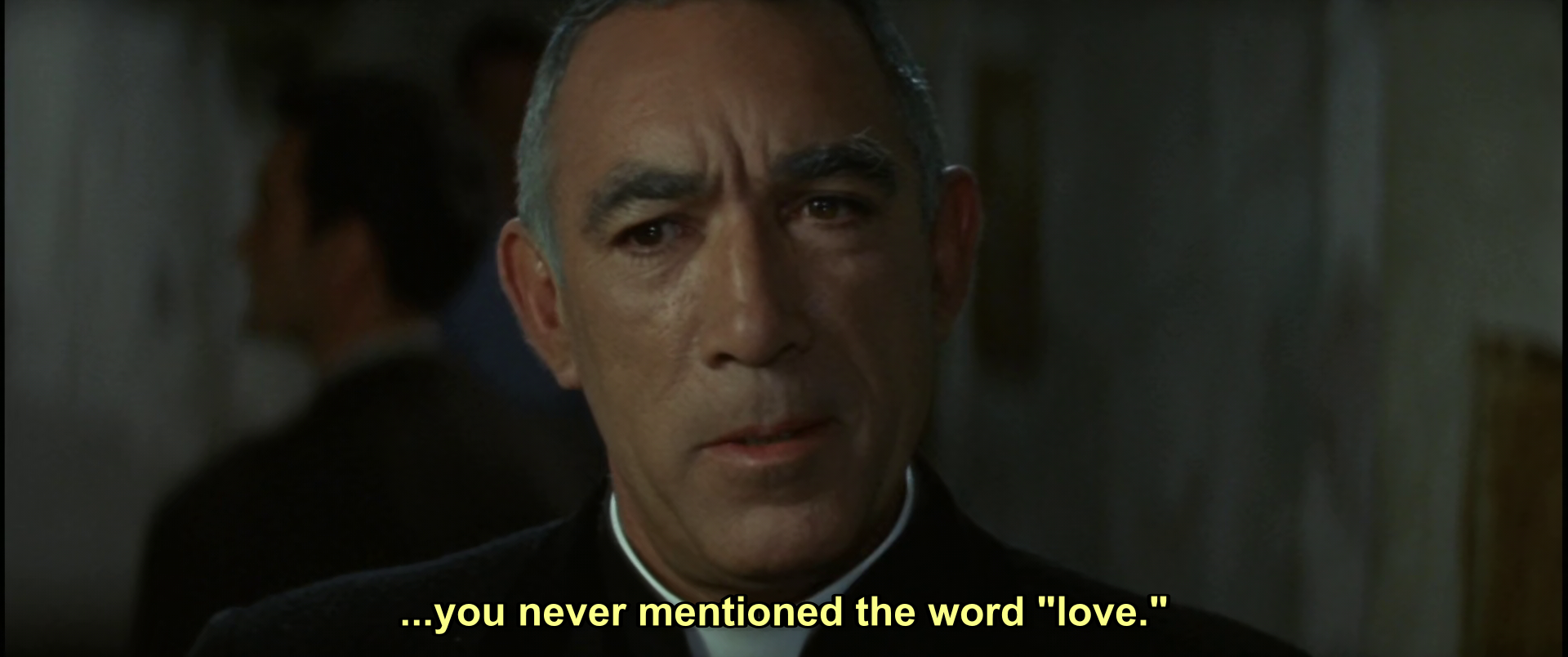

Una vez en Roma, Kiril no se ve atosigado por la fama internacional que se esperaría de un hombre con su biografía, pero su impacto entre sus hermanos de ropaje crece rápidamente. El anciano papa en ejercicio (John Gielgud) lo hace cardenal nada más recibirlo (obviamente Kiril no quiere, lo cual añade más puntos todavía a su idoneidad), y cuando muere a los pocos días (no sabemos nada más de él, ni siquiera su nombre) y las primeras votaciones del cónclave arrojan fumatas negras entre nombres casi exclusivamente italianos, las historias de Kiril y su paso por Siberia (incluyendo la confesión de que se vio obligado a robar para sobrevivir y que casi mata a un guarda en una pelea) lo convierten en una especie de mártir en vida que enseguida lo llevan, por aclamación, a recibir el nombramiento como Santo Padre a la octava votación (es una escena que a mí siempre me ha recordado a la famosa de “yo soy Espartaco” entre los esclavos rebelados contra el Imperio Romano, pero al revés: “yo soy quien también quiere que seas nuestro Espartaco”). Tras también mostrarse renuente, acepta enseguida y mantiene su propio nombre no por vanidad, sino porque es el del santo que llevó el Evangelio a su país. Y enseguida se muestra activo, con ganas de hacer algo y sobre todo de mantenerse en contacto con la gente corriente: se interesa por la vida de su ayuda de cámara, Gelasio (trasteverino, casi sexagenario, viudo, dos hijos), y se usa ese famoso recurso de cuento de hadas que pinta a un líder con una luz favorable: lo de salir de incógnito para ver la realidad con sus propios ojos, momento en el que acaba ayudando a una familia judía, rezando con ellos en hebreo (la vida en prisiones rusas une mucho), en un detalle del que el Sidi de Pérez-Reverte, por ejemplo, estaría orgulloso. También se lo muestra como atento a lo que le cuentan, notando que la señora Faber no usa la palabra “amor” cuando habla de su marido (acaba resultando buen psicólogo conyugal y todo) y que el padre Telemond nunca menciona el término “alma” en sus tratados.

Hablando del cual, aparte de la trama internacional, la historia incluye otra parte en la que un sacerdote francés, David Telemond (Oskar Werner) defiende su último libro sobre teología (escritos diez, publicados ninguno) ante el Santo Oficio. Su contenido solo nos llega a retazos, y además aquí también hay grandes diferencias entre el libro y la película (tantas que el escritor, el australiano Morris West, hizo que retiraran su nombre del guion), pero la cuestión central parece ser una que lleva siglos siendo el foco de disputas: el derecho de cada cristiano de interpretar las Escrituras y de hacerse sus propias ideas sobre quién es Dios para él. El personaje de Telemond está basado en el del teólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin, descendiente de Voltaire, que además era paleontólogo y, como tal, conocedor de la teoría de la evolución de las especies. El problema viene cuando uno empieza a aplicar la idea de evolución a la fe, y el “punto Omega” que Teilhard concebía como final de la progresión teológica, en el que Dios y su creación, el ser humano, acabarían confluyendo, era algo que rozaba la herejía desde el punto de vista católico, si es que no lo era. En 1962, el año antes de publicarse la novela, el Santo Oficio condenó varias de sus obras.

Hay, sin embargo, un punto que reúne la trama de Telemond con la de la tensión internacional, y es la de la violencia, una palabra que aparece varias veces durante la película. Hablando durante el cónclave, Kiril llega a afirmar que “podría verme forzado a aceptarla como el precio de un cambio social, sí. Somos quienes tenemos que proteger a los hijos de Dios, y si tenemos que luchar… luchamos”. Todo esto ocurre menos de veinte años después de la Segunda Guerra Mundial, esa que, por consenso común, fue justo librar para detener a los violentos con violencia. Y además, es una película producida en Estados Unidos, un país donde religión y violencia han ido de la mano frecuentemente y donde mucha gente se siente cómoda con una Biblia en una mano y un rifle en la otra. Un papa de anchos hombros, con cara de boxeador, sufridor pero capaz de repartir si hace falta, resultaría muy atractivo en ese contexto. Además, mientras que el mundo temía un estallido de violencia peor que el que nunca se hubiera visto, como puede comprobarse por la creciente mortandad de cada nueva guerra mundial, a Telemond le preguntan si cosas como la desaparición de los dinosaurios (Teilhard participó en las investigaciones en China que llevaron al descubrimiento del Homo erectus pekinensis) fueron causadas por la violencia, y si fue así, si fue Dios el causante también de esa violencia. Es la típica pregunta trampa, donde un silogismo peligrosamente cargado puede echar al traste con tus razonamientos, sobre todo si se te arrincona a responder las cosas con un simple sí o no.

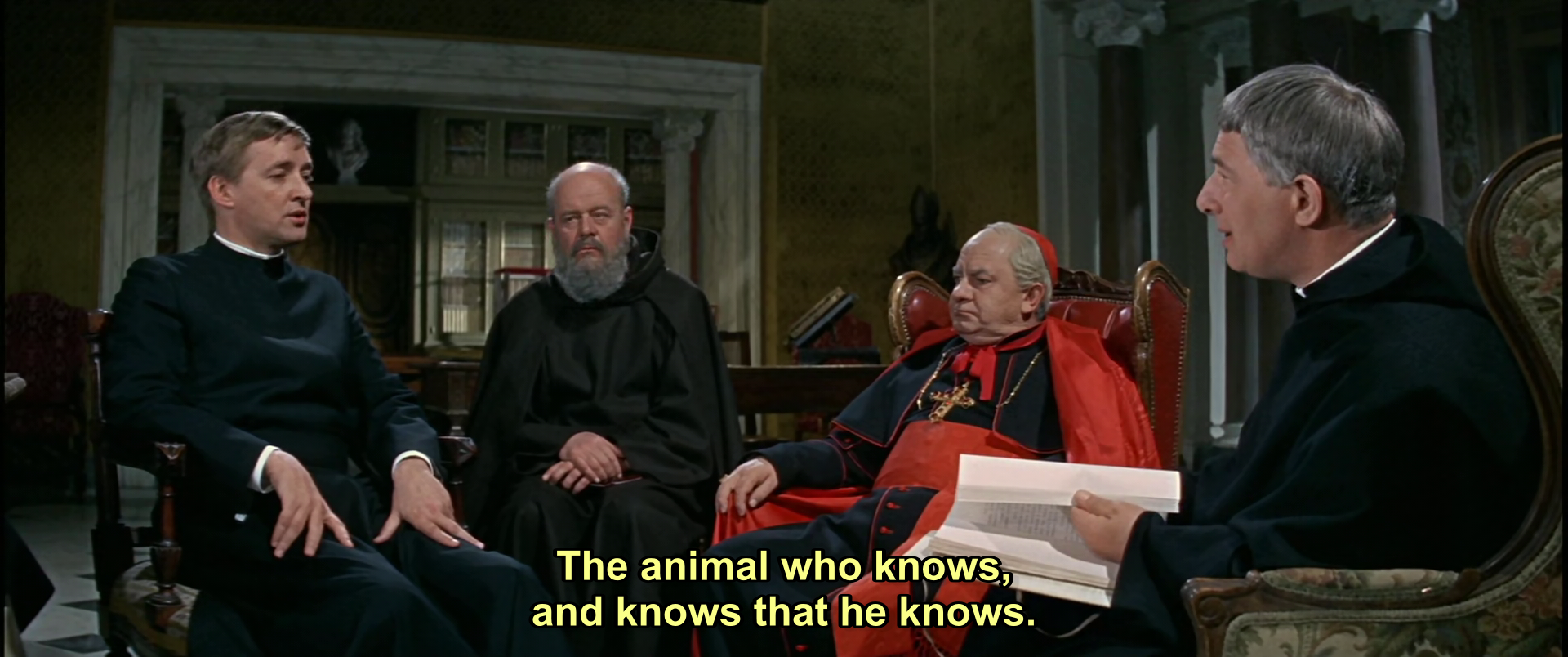

Telemond argumenta que, por ejemplo, los herbívoros, sin control de ningún tipo, esquilmarían todas las tierras fértiles del mundo, y que entonces, los carnívoros que los depredan contribuyen a mantener un equilibrio que permite que la vida continúe, así que podría decirse que el diseño divino para nuestro mundo incluye esos actos. Bien hasta ahora, pero eso, aplicado al ser humano (definido por el propio Telemond como “el animal que sabe, y que además sabe que sabe”), nos lleva a la cuestión del bien y el mal, ya que en su caso, y por tanto en el de la divinidad, hay libre albedrío, no solamente instinto de supervivencia. Y es aquí cuando se puede acabar afirmando que Dios es creador también del mal y del pecado, y por lo tanto cometiendo herejía. Y justo cuando Telemond está como gato panza arriba defendiendo que el paso de los sacrificios humanos a considerarlos crímenes prohibidos es prueba de que el ser humano va avanzando en la dirección correcta por el sendero del plan divino (“mañana, Dios lo quiera, también se prohibirá la guerra”), es cuando les cortan la reunión con la noticia de la enfermedad terminal del papa. Más adelante, con Cirilo ya como Santo Padre (un Cirilo que quiere mantener a Telemond a su lado, por su mente y su capacidad de trabajo, aunque no concuerden en sus opiniones), la reunión termina con el jesuita francés reafirmándose en que no puede ignorar lo que siente respecto a Cristo. Solo falta saber si esa manera de ver las cosas (como muchas otras que han sentido muchos católicos durante dos mil años) es aceptada por la misma Iglesia que forma una parte tan importante de ti. Y no, no lo será, por mucho Concilio Vaticano II que haya habido. El guion, puede que por simplificar, aunque queda un tanto cobarde, da carpetazo a su trama matando a Telemond de una afección que ya venía sufriendo desde hace tiempo, y que él mismo sabía que un día acabaría con él, aunque seguramente la decisión del Santo Oficio la ha exacerbado.

En un alejado tercer lugar queda la trama de Faber, el periodista norteamericano, corresponsal en Roma de una televisión no nombrada, y su infidelidad hacia su esposa, que es doctora. Es él quien le explica al público, como hemos visto en años siguientes todos los espectadores a través de nuestras pantallas, el funcionamiento del Vaticano en estos casos, con lo del camarlengo, el triple ataúd, el sellado de la vivienda del papa fallecido, el humo blanco o negro y todos los demás detalles que se nos cuentan cada vez que toca cónclave. Para gente que todavía podía no tener televisión en sus casas, esta podría ser, de hecho, la primera vez en su vida que se enteraba de todas estas cosas, e incluso que podía “verlas” con sus propios ojos, lo cual explica el cuidado puesto con el apartado visual (el Vaticano no permitió rodar in situ, así que son todo decorados, por suntuosos que parezcan, y de ahí el premio Oscar recibido por ello). Faber comete los típicos errores geopolíticos de la época, que pueden quedar resumidos en su asombrada frase “han elegido a un papa ruso”. Kiril no es ruso, sino ucraniano, y además, no todos los soviéticos eran rusos. Eso, por supuesto, es culpa de los guionistas, no del personaje, como también el hecho de que Kamenev diga a Kiril, ya papa Cirilo, “que hable por Occidente a los chinos y por los chinos a Occidente”. No estoy muy seguro de que la diplomacia soviética se considerara nunca Occidente, y además, ¿qué sabe de Occidente Kiril, que ha vivido casi toda su vida como ciudadano de la URSS, y casi la mitad de ella en Siberia?

Un detalle importante es que en esta película abunda la gente razonable, incluso entre los tipos de personaje que normalmente no se presentarían así: el cardenal Leone, el mismo que ha de acabar condenando a Telemond por hereje, reconoce ante el otro candidato, Rinaldi, antes de las votaciones que se ve a sí mismo como alguien que debería haber sido un apacible cura de pueblo, pero que ha acabado convertido en “una enciclopedia de dogmas andante, un diccionario teológico sobre dos patas”. Rinaldi le responde que “mi cruz es ser rico, estar colmado y satisfecho, saber que no me he merecido nada de eso, y que cuando se me llame a juicio dependeré por completo de la misericordia de Dios”. Y los presidentes chino y soviético tampoco se presentan como lo peor que podrían ser, lo cual refleja lo que pasó con Kennedy y Jrushchev durante la mencionada crisis de los misiles: de haber estado al mando de sus naciones otros políticos más halcones, quizá el mundo se habría acabado hace ya seis décadas. De hecho, el chino Peng (Burt Kwouk, que probablemente interpretó a todos los personajes orientales de Hollywood en los 60) avisa de que si los estadounidenses y soviéticos no llegan a un acuerdo con él, será el ejército chino el que se le subleve, tanto a él como al resto del mundo. Y es Kamenev, quien empezó tan torpe comparando el sufrimiento del torturador con el del torturado, quien acierta luego con un sencillo regalo a Cirilo: una caja de tierra ucraniana con semillas de girasol dentro: “La tierra es sagrada porque es lo único que tenemos para sostenernos de pie, y las semillas son sagradas porque tienen vida encerrada dentro de ellas”. Más adelante, Cirilo ensanchará la analogía, diciendo que “si no podemos llegar a la paz entre los pueblos, la tierra se ennegrecerá, y ya no habrá flores, para ninguno de nosotros”. A ver si algún día nos merecemos un papa así, y si lo reconoceríamos al verlo.

(La lista de todas las reseñas de este blog, por orden cronológico, puede encontrarse aquí)

La entrada ‘Las sandalias del pescador’: Un papa ucraniano aparece primero en Zenda.

![Vuelos (Baratos) a Osaka desde España [a Japón desde SOLO 451€ i/v]](https://cdn.guialowcost.es/wp-content/uploads/osaka.jpg)

![Saber Vivir 2019 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCq2yYo9Hv6OPAUXFccyKuiMt80PPXmYQaaTzpwTIX7s5LnhyXcl7unI_qRqh5T3TxDvfoxv-MO9Zbe8h9VSSiME4005GUGj2yylCt6p8xPSqs_GGY3JkEH9ZLZttRNZezKpOlDU6VO0pOJmQohJ0RZ5CZZuSX7NMKYW9Lh0zfKhSfEJvJNBy7ySDxnvyz/s888/saber-vivir-2019-ano-completo-free-libros.png)

![Saber Vivir 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18NDw8_59-Ju0wQZXdfo3dNL6WWsqLD-Hok59tO13qEaRfdXQlL4mL86Mv9QWrq3JsLH26G_39ZADaEaMbhjEluv_nJrJgkl2Z6EhzWqJ6FXEJY1e8FiUUi9bgGSFZUn9ygSZNtzXw0NrLgbnNNO-h2EVq5fULSNvvtHZ3MzE1Tjiu2wa50zbepUdAkII/s888/saber-vivir-2018-ano-completo-free-libros.jpg)

![“[…] Querer morir es chunguísimo”. ¡Mártir! de Kaveh Akbar](https://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2025/05/martir-sobrecubierta-min.png)

-U50430431464UsE-1024x512@diario_abc.jpg)