«El sistema de partidos español no es ninguna excepción en Europa»

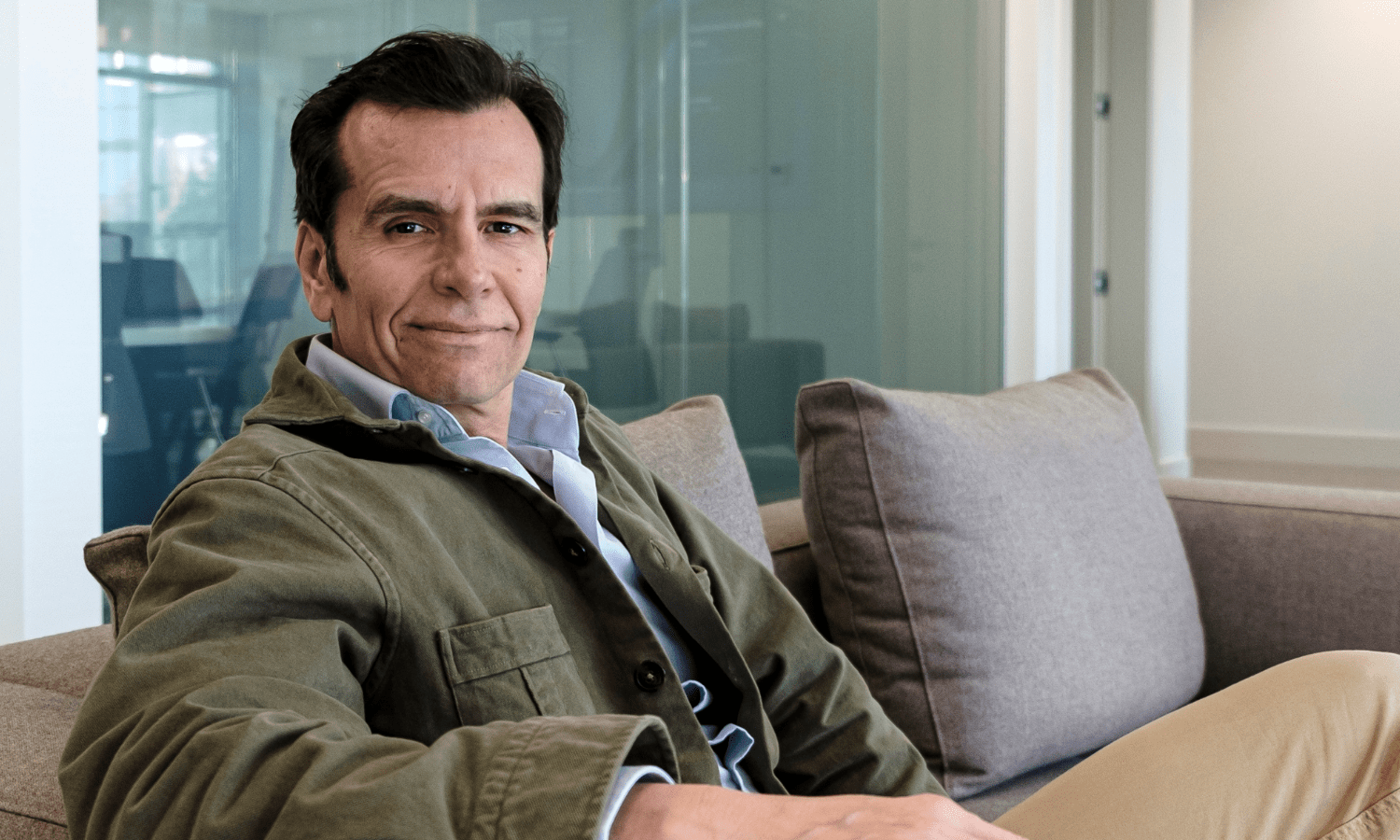

La política se ha convertido, en este siglo XXI, en un enfrentamiento entre bandos, una batalla emocional y pasional entre dos lados de una trinchera. Pero ¿de dónde viene y cómo se entiende esa polarización? Eso es lo que aborda en ‘Lucha de tribus’ (La Esfera de los Libros) el politólogo Eduardo Bayón (Gijón, 1986), un acercamiento a los mitos y las verdades de este mundo político dividido en equipos. Tendemos a pensar que España es una excepción en términos de política, ¿pero lo es realmente? Porque esta «lucha de tribus» se está viendo en muchos países de nuestro entorno. […] La entrada «El sistema de partidos español no es ninguna excepción en Europa» se publicó primero en Ethic.

La política se ha convertido, en este siglo XXI, en un enfrentamiento entre bandos, una batalla emocional y pasional entre dos lados de una trinchera. Pero ¿de dónde viene y cómo se entiende esa polarización? Eso es lo que aborda en ‘Lucha de tribus’ (La Esfera de los Libros) el politólogo Eduardo Bayón (Gijón, 1986), un acercamiento a los mitos y las verdades de este mundo político dividido en equipos.

Tendemos a pensar que España es una excepción en términos de política, ¿pero lo es realmente? Porque esta «lucha de tribus» se está viendo en muchos países de nuestro entorno.

La política española y el sistema de partidos español no es ninguna excepción. A grandes rasgos, diría que es una situación bastante similar a lo que puede ser la de los sistemas políticos y de partidos del continente europeo, muy marcado por la crisis de 2008 y sus consecuencias, también por cómo se afrontó y se gestionó. En España, también ha surgido una derecha radical o ultraderecha, que es tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. A grandes rasgos, sigue teniendo bastantes similitudes con otros países de nuestro entorno. Lo único diferenciador tiene que ver con la forma de estado descentralizada y los sentimientos nacionales periféricos, que conformarían un tercer bloque más allá de izquierda y derecha.

Otra de las cosas que se repiten mucho estos últimos años es que el centro ha desaparecido. Hablando de España de forma concreta, ¿es el centro algo imposible? ¿O realmente nunca ha existido como tal y los grandes partidos siempre han estado en ese centro, aunque su retórica siga hablando de cosas más a la izquierda o la derecha?

Creo que podemos afirmar que, en cierta forma, el centro en España nunca ha existido. Han existido proyectos políticos que tenían también una estrategia de centro derecha y, en un primer momento, igual cuando estaban en un momento más incipiente, han abogado por intentar ubicarse en una especie de centro más en términos estratégicos. Incluso, hay una parte del libro en la que se habla de las grandes tradiciones ideológicas en España y tampoco está presente. Sí estaría presente una derecha conservadora o una derecha nacionalista muy heredera de la dictadura. También hay otras connotaciones, que tienen que ver con el propio sistema electoral, que tampoco deja espacio para un partido de esas características.

Incluso, el colapso de Ciudadanos pone de manifiesto que esa vocación inicial centrista acabó desapareciendo por una decisión estratégica, que era competir e intentar sustituir al Partido Popular en el bloque de la derecha. Una estrategia de la que ya conocemos el desenlace, porque fracasaron en su intento. Pero es bastante relevante cómo, llegado el momento y cuando el partido estaba creciendo, decidieron optar por una estrategia de sustitución en lugar de quedarse como un partido bisagra.

«En cierta forma, el centro en España nunca ha existido»

Pero el hecho de que estuviese creciendo cuando se presentaban como centro, ¿nos lleva a pensar que hay –o había en ese momento– hambre de centro entre la ciudadanía?

No, lo que hay es un votante más moderado, que de forma previa a 2008 podía alternar entre PSOE y PP en función de los ciclos políticos. Era un votante que permitía esa conformación de mayorías alternativas. La crisis de 2008, y el malestar institucional y político, hay un votante al que lo lleva a posiciones reformistas, pero de un carácter moderado y no radical. También, en el caso de Ciudadanos, con un componente importante de identidad nacional en un sentido españolista, en relación con el proceso independentista que ya se estaba conformando y que luego acabó explotando en 2017. Es una identidad que también estaba presente en UPyD respecto a los nacionalismos periféricos.

¿Todas estas historias de aparición, ruido y desaparición nos están diciendo que al final todos los partidos que no sean PP y PSOE están abocados a fracasar? Le pasó a Ciudadanos, le pasó a Podemos. Hablamos mucho estos años pasados de la muerte del bipartidismo, pero, hasta con un parlamento más fragmentario, seguimos con panorama dominado por dos fuerzas políticas.

Este bipartidismo imperfecto –que en su momento se definía por la gran mayoría que sumaban Partido Socialista y Partido Popular– ha descendido, aunque en diferentes fases. La mutación del sistema de partidos [va] en línea con lo que comentaba, igual que otros sistemas políticos tras la crisis de 2008 y la búsqueda de otras opciones. Volviendo a tu pregunta inicial, de si [España] es una excepción, me atrevería a decir que no, que es común. Hemos visto en Europa el repliegue de la socialdemocracia en términos electorales y las dificultades de los partidos conservadores tradicionales para competir con la derecha radical de nueva ola.

Respecto a lo que planteas, hay una parte más evidente de cierta dificultad de crear partidos nuevos que tengan recorrido y, sobre todo, vayan obteniendo representación institucional. Sí ha habido ventanas de oportunidad pese a lo que se comenta muchas veces de que el sistema electoral perjudica partidos de ámbito nacional [que no sean los tradicionales]. Hay otro factor fundamental que explica por qué igual Podemos, Ciudadanos o incluso Vox no han conseguido sustituir a los dos grandes partidos, que tiene que ver con el sistema descentralizado. En España, las autonomías generan poder territorial. Añadiría otra cuestión: los partidos emergentes suelen encontrar bastantes dificultades para renovar los hiperliderazgos iniciales.

«Los partidos emergentes suelen encontrar dificultades para renovar los hiperliderazgos iniciales»

En esto que comentas de la territorialidad de España, ¿crees que impacta el hecho de que muchas veces esos partidos emergentes se centran en lo que podríamos llamar la agenda de Madrid, temas que preocupan mucho en el centro geográfico, pero fuera quizás menos?

Comparto la reflexión con un matiz. Hoy en día, la población –no solo por las redes sociales, sino también por la propia dinámica de medios nacionales– consume mucha más información política de cuestiones estatales que locales, salvo parte de la población que puede leer de forma más habitual medios regionales o incluso seguir las televisiones autonómicas. Eso está ahí en cierta forma.

Respecto a lo que planteas de los partidos, hay otra cuestión vinculada, que es la propia presencia territorial y la estructura orgánica. Es cierto que Podemos y Ciudadanos en su momento y también Vox entran en los parlamentos autonómicos y en gran número de ayuntamientos, pero no [tienen] cuadros intermedios o dirigentes territoriales más asentados, con más recorrido, que sean referentes, o estructura de partido en esos territorios. También, a nivel territorial, estos partidos han sido muy subalternos del PSOE y PP en sus respectivos bloques.

Hablar del consumo de medios me lleva a otro tema, el de preguntarnos qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación en el boom de los extremismos en los últimos años. Haciendo examen de conciencia, ¿deberían los medios asumir parte de culpas?

Hay un capítulo dedicado a ello en el libro. Más que culpa, creo que los medios de comunicación también se mueven y están condicionados por un ecosistema determinado. Esa emocionalidad de la política es muy deudora de la crisis económica de 2008. Inicialmente, se generó una demanda de información política de actualidad. Vimos como surgían muchos programas en televisión que ocupaban franjas horarias en las que hasta entonces no existía [la cobertura política], pero también se han reproducido esquemas de bandos. En las tertulias, el espectador identifica fácilmente el de la izquierda y el de la derecha. Los debates muchas veces giran más en torno a cuestiones emocionales o culturales que profundas. La propia mutación del ecosistema mediático con el surgimiento de tabloides digitales y la esclavitud respecto al clic y la difusión de noticia en redes sociales también han contribuido a la polarización mediática.

También creo que muchas veces en España hablamos de polarización, pero es una polarización política en los discursos, los debates y los medios. A nivel de calle, no tiene los niveles de intensidad que tiene en el ámbito político y mediático.

«En España, a nivel de calle, la polarización no tiene los niveles de intensidad que tiene en el ámbito político y mediático»

Al final, ¿se está haciendo política de palabras clave? Pienso tanto a nivel SEO, de posicionamiento en internet de contenidos sobre temas de moda en los medios, como en cómo se construyen los discursos de los propios partidos, que usan una y otra vez ciertos términos para conectar con sus audiencias y al final no dicen realmente nada. Por ejemplo, pasa ahora con la palabra libertad.

Hay una disputa por significados o conceptos que pueden ser centrales, como el de libertad. Creo que lo que comentas está muy marcado también por los ritmos de la política y los medios. Un tema que hoy ocupa portadas mañana prácticamente ha desaparecido. En ese sentido, contribuye ese aceleramiento, esa gran cantidad de información. También, los ciclos electorales más cortos favorecen esa búsqueda del titular. Los temas muchas veces reflejan más lo excepcional que lo habitual. Tiene más tirón cualquier desencuentro o disputa que cualquier votación conjunta.

Otro de los temas clave que tratas en el libro es el mito de la Transición. ¿Pensamos que el pasado político fue más racional o sensato de lo que en realidad fue? ¿Lo fue realmente? ¿Y qué impacto tiene que no conozcamos bien nuestra historia reciente y no tan reciente a la hora de afrontar nuestro presente político?

Hay bastante desconocimiento por parte de la población general de esa época, tanto de la dictadura como de la Transición. Se vincula incluso al sistema educativo y la falta de enseñanza de ese periodo en los temarios de educación obligatoria. Luego, también y a nivel político, es un período que a muchas generaciones les queda muy lejano.

En el libro, está esa idea del mito del consenso como mito fundacional. Sigue operando de forma más o menos consciente, porque vemos de forma habitual una retórica discursiva por parte de los partidos respecto a esa idea. Luego, muchos de ellos no están dispuestos al pacto, entre otras cosas, porque sus militantes o votantes lo pueden percibir como una derrota o cesión. Volvemos a esa idea muy emocional de la política. También [se usa] como arma arrojadiza. Se acusa al contrario también de falta de consenso.

Incluso hay algún ejemplo muy reciente, como la moción de censura de Sánchez de 2018 o el posterior acuerdo de gobierno. Las mayorías parlamentarias que requieren el acuerdo de muchos partidos son denostadas rápidamente. Recuerdo aquella idea de «gobierno Frankenstein». Es simbólico de cómo es una doble cara de la misma moneda.

«Muchos partidos no están dispuestos al pacto, entre otras cosas, porque sus militantes o votantes lo pueden percibir como una derrota o cesión»

Cuentas en el libro que la juventud no es tan de derechas como pensamos, pero también que los jóvenes –y digo jóvenes no como masculino genérico sino como concreto– son un caladero de la extrema derecha. ¿En qué quedamos? ¿Cómo se explica esto?

Lo que pasa con los jóvenes es algo que también en cierta forma pasa con el votante de clase trabajadora. No es que los jóvenes se hayan vuelto de ultraderecha, lo que pasa es que los jóvenes que están optando por la ultraderecha son votantes que en su mayoría pertenecen a espacios que ocupaba el Partido Popular. Es un poco lo que pasa con ese votante de clase trabajadora de derechas, que simplemente ha dejado de votar al PP para votar en este caso a Vox.

Es similar a lo que ocurre en otros países occidentales, en el sentido que el votante joven, hombre, encuentra en estas opciones políticas un componente más de rebeldía frente a la idea de progresismo, de feminismo y ante un retroceso de privilegios. El hombre blanco de estas generaciones, incluso alguna previa, ha vivido durante las últimas décadas una pérdida de privilegios culturales, porque afortunadamente se ha avanzado en igualdad entre hombres y mujeres. También ha vivido un retroceso en oportunidades laborales, vitales o materiales con las crisis económicas. Está bastante cabreado, por decirlo de alguna forma, con las instituciones y con los políticos tradicionales. Insisto en esa idea cultura de rebeldía, incluso como [algo] punk. En España es más fácil porque hay un gobierno de coalición de fuerzas progresistas

Eso no quiere decir que mayoritariamente los jóvenes opten en este caso por Vox. El grueso de los votantes de partidos de ultraderecha se encuentra en hombres de mediana edad. Se veía este dato recientemente en Alemania.

Cuando yo era adolescente la rebeldía era ser de izquierdas, entiendo que esto no significa que los jóvenes se hayan pasado al completo opuesto…

Y en España además existe desde 2008/2011 una brecha generacional de voto. Los menores de 45 votaban más a Podemos y Ciudadanos y los mayores de 45 más al PP y PSOE. Pero conectado con lo que comentas es muy relevante el momento en el que los jóvenes se empiezan a interesar por la política o a participar públicamente, aunque solo sea mediante el voto. El contexto histórico y social genera mucha influencia. No solo en el bloque de la derecha. En el de la izquierda, el votante que está entre 25 y 35 años se politizó en el 15M y tiene más tendencia a optar por Sumar, mientras que el menor de 24 lo hizo con Sánchez en La Moncloa como referente de la izquierda en un sentido amplio.

Además, con los cambios de los últimos años, una diferencia de cinco años puede generar bastantes diferencias entre tendencias. Si empezaste a votar a finales de 2018 y el Partido Popular estaba en horas bajas a nivel nacional, la moda para ese joven de derechas que se siente rebelde frente a la progresía era Vox. Eso es también bastante explicativo.

La entrada «El sistema de partidos español no es ninguna excepción en Europa» se publicó primero en Ethic.

![Vuelos (Baratos) a Osaka desde España [a Japón desde SOLO 451€ i/v]](https://cdn.guialowcost.es/wp-content/uploads/osaka.jpg)

![Saber Vivir 2019 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCq2yYo9Hv6OPAUXFccyKuiMt80PPXmYQaaTzpwTIX7s5LnhyXcl7unI_qRqh5T3TxDvfoxv-MO9Zbe8h9VSSiME4005GUGj2yylCt6p8xPSqs_GGY3JkEH9ZLZttRNZezKpOlDU6VO0pOJmQohJ0RZ5CZZuSX7NMKYW9Lh0zfKhSfEJvJNBy7ySDxnvyz/s888/saber-vivir-2019-ano-completo-free-libros.png)

![Saber Vivir 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18NDw8_59-Ju0wQZXdfo3dNL6WWsqLD-Hok59tO13qEaRfdXQlL4mL86Mv9QWrq3JsLH26G_39ZADaEaMbhjEluv_nJrJgkl2Z6EhzWqJ6FXEJY1e8FiUUi9bgGSFZUn9ygSZNtzXw0NrLgbnNNO-h2EVq5fULSNvvtHZ3MzE1Tjiu2wa50zbepUdAkII/s888/saber-vivir-2018-ano-completo-free-libros.jpg)