La civilización del deseo

¿En qué consistía desear cuando el capital no configuraba nuestro comportamiento ni nuestras estructuras mentales? Manuel C.Ortiz de Landázuri realiza un recorrido filosófico por el lugar que ha ocupado el deseo en la construcción de nuestro mundo. La entrada La civilización del deseo se publicó primero en Ethic.

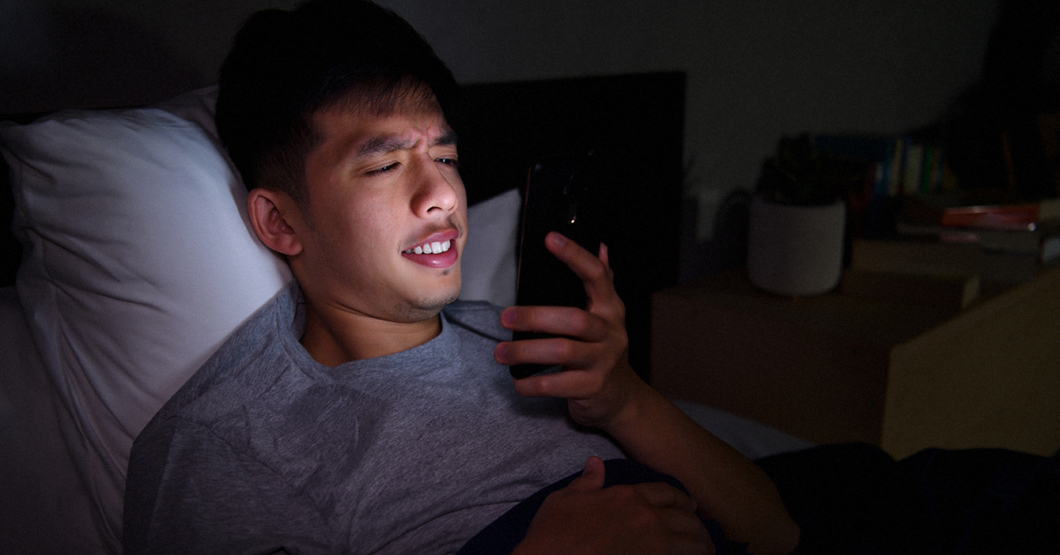

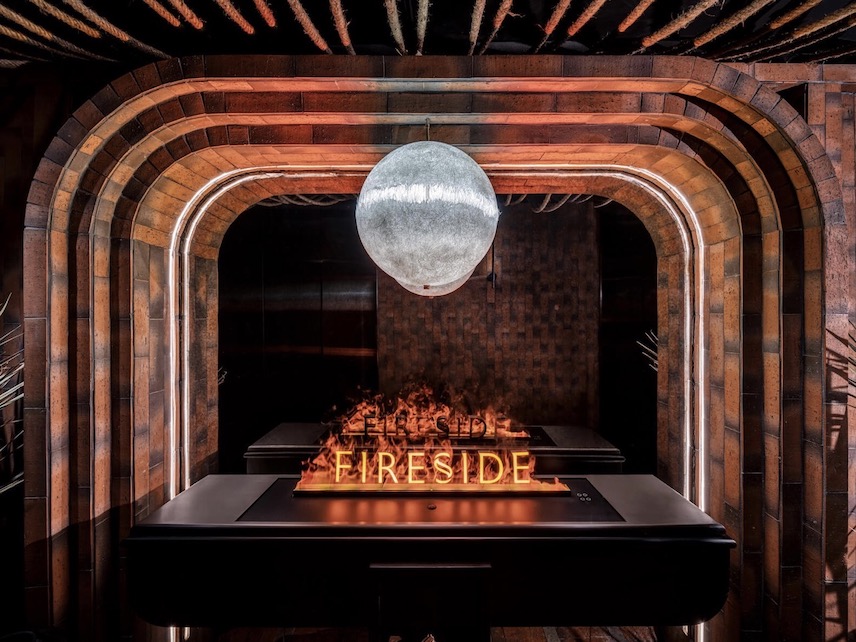

Sucedió lo improbable. El ser humano, condenado a luchar por la supervivencia en un mundo hostil, tuvo que hacer frente a los problemas de la vida, y para ello desarrolló la cultura, la civilización. Durante siglos hemos vivido en un entorno precario, lleno de peligros. Guerras, hambre, enfermedades, trabajo. Y llegaron las revoluciones industriales, y después la revolución tecnológica. Lo improbable ‒crear el paraíso en la tierra‒ de pronto llega a nuestras calles. Podemos satisfacer nuestras necesidades básicas sin problemas y, más aún, llenarnos de nuevas experiencias inimaginables hasta ahora. El monarca más poderoso del siglo XVIII vivía de una forma más miserable que cualquier individuo de la clase media occidental del siglo XXI. Hemos construido la civilización del deseo. Medios de entretenimiento, salones de gimnasia, restaurantes exóticos, series de televisión, alimentos sofisticados, vacaciones en la playa y experiencias de alto riesgo. Una vorágine de estímulos despierta una sed de novedad y placeres continuos. Toda una estructura de mercado y capital pivota sobre el cultivo del deseo y su satisfacción, pero ¿hemos puesto bien los fundamentos, o acaso esta sociedad, en su afán por maximizar el placer, no ha terminado cansada y agotada, sin una satisfacción verdadera que haga plena la vida?

Desde que los medios de producción lo han permitido, el cultivo del deseo se ha planteado de una manera estratégica, pragmática, mediante un engranaje perfecto de publicidad, creación de necesidades y diseño de productos de consumo. Ahora bien, ¿hasta qué punto la estrategia ha sido la adecuada? Imaginaba Ernst Dichter, célebre publicista que aplicó el psicoanálisis a las campañas publicitarias, que, si podíamos conocer los resortes del deseo, podríamos satisfacer nuestras necesidades vitales y construir un cielo en la tierra:

«La vida es estrategia, crecimiento. La fuerza vital que hace que todo se mueva y avance es la suma total de todos los deseos humanos. El hecho de que la propia palabra «deseo» se haya teñido de inmoralidad es una de las enfermedades que la humanidad aún no ha erradicado. En lugar de prohibir el deseo, lo que sería prohibir la vida misma, es necesario establecer un objetivo de crecimiento, de seguridad dinámica y de descontento constructivo; y luego aprender y utilizar las técnicas implícitas en la estrategia del deseo».

Toda una estructura de mercado y capital pivota sobre el cultivo del deseo y su satisfacción

Para Dichter, el error de Occidente habría sido el puritanismo, que habría elaborado una civilización basada en la eliminación del deseo. Esto solo habría llevado a un bienestar mínimo y un rendimiento económico escaso. Ahora bien, piensa Dichter, si logramos conocer los resortes inconscientes del deseo y estimular a las personas para que consuman los productos que realmente desean, entonces viviremos en una civilización de satisfacción material, crearemos un cielo en la tierra. Dichter se hizo famoso por sus campañas de marketing basadas en la exploración grupal de los deseos inconscientes. Amparado en la teoría freudiana, no solo hizo dinero, sino que cambió el modo de hacer publicidad, y desde entonces vemos desfilar ante nuestros ojos una inmensa cantidad de productos diseñados para cultivar el deseo.

La civilización del deseo se ha construido desde el marketing y a partir del cambio en las costumbres y la crítica a la moral tradicional ejemplificada en mayo del 68. En este caso, fue el pensamiento de una izquierda distinta al comunismo la que estimuló la revolución silenciosa. Herbert Marcuse, desde una posición que combinaba la teoría de Freud con el marxismo, se mostraba especialmente optimista respecto a la sociedad no represiva del futuro, idea que desarrolló en su libro Eros y civilización. El ser humano busca –tal y como planteaba Freud– la satisfacción de sus impulsos básicos, lo que se podría denominar «principio de placer».

Sin embargo, en esa satisfacción de impulsos se encuentra con la resistencia que le impone la sociedad para lograr la supervivencia (lo que podríamos llamar «principio de realidad»). Hasta ahora, piensa Marcuse, hemos vivido en una sociedad represiva de los impulsos para garantizar la supervivencia, pero ¿y si esto ya no fuese necesario? ¿Y si la sociedad de consumo permitiera una civilización no represiva, en la que tengamos garantizadas las necesidades vitales y no sea necesaria la represión? En tal caso, podríamos desarrollar nuestra libido sin restricciones, como un puro juego en el que se fusionen el trabajo y el ocio. La idea tendría amplias repercusiones en las revoluciones de mayo del 68 y la posterior transformación de las sociedades occidentales: «El mismo progreso de la civilización bajo el principio de actuación ha alcanzado un nivel de productividad en el que las exigencias sociales sobre la energía instintiva que debe ser gastada en el trabajo enajenado pueden ser reducidas considerablemente».

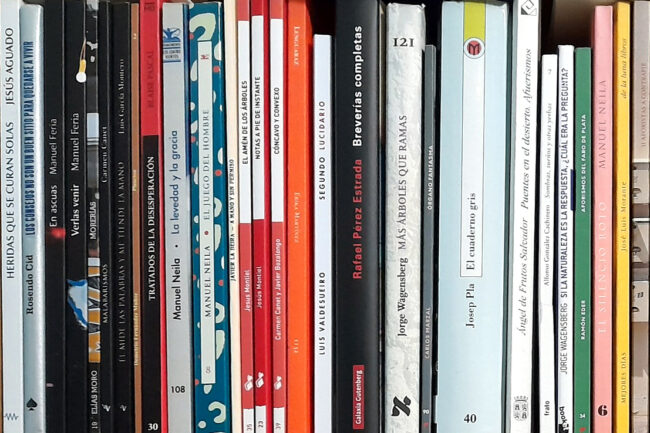

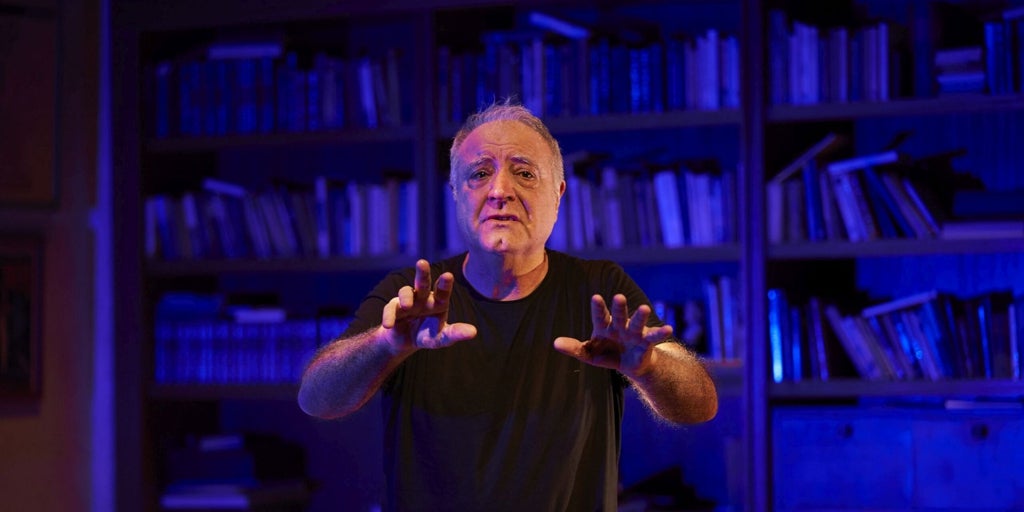

Este texto es un fragmento de ‘La civilización del deseo’ (Siglo XXI Editores), de Manuel María Cruz Ortiz de Landázuri.

La entrada La civilización del deseo se publicó primero en Ethic.

.jfif)