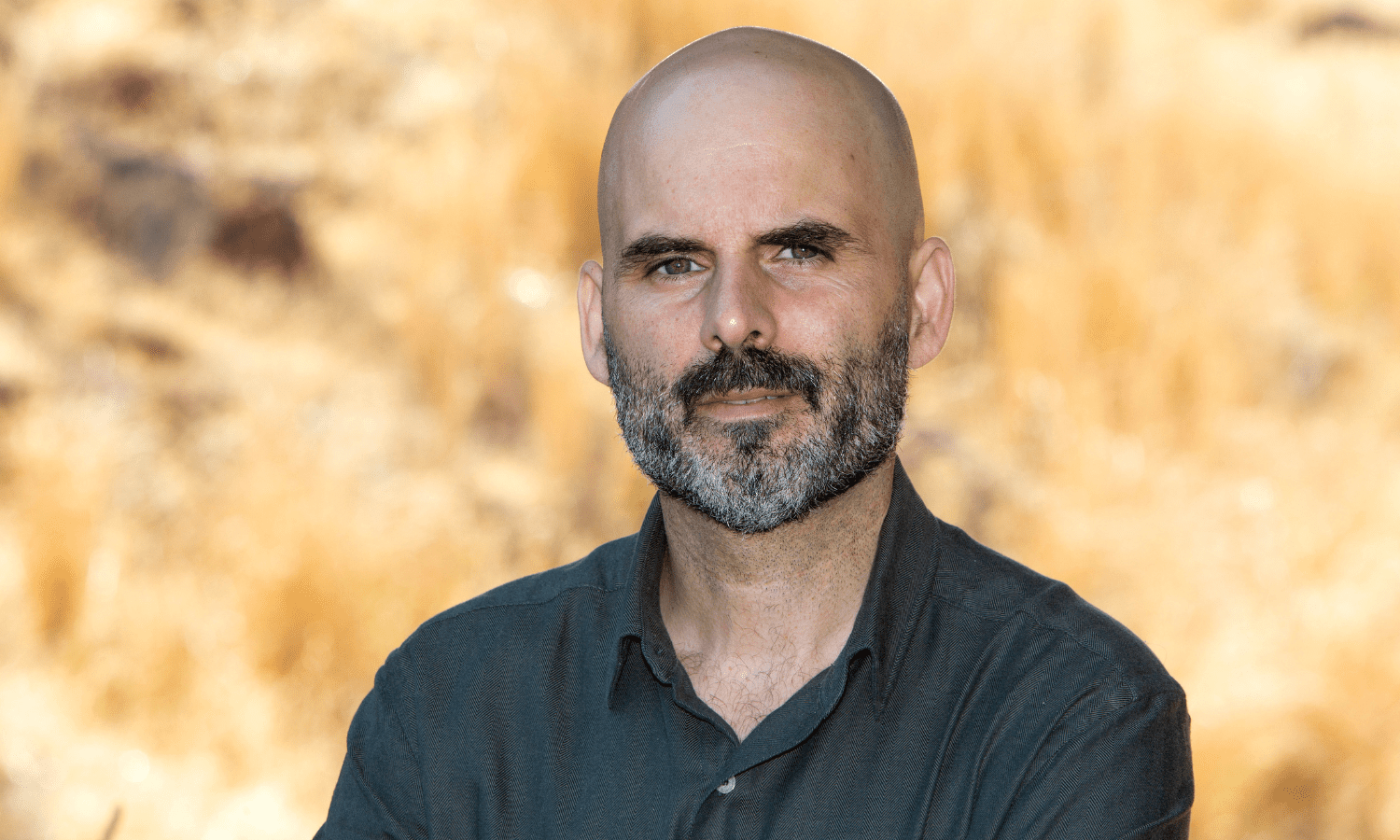

«El futuro beneficiará a quienes sepan hacer buenas preguntas»

Hannah Arendt, Kant, Foucault, Schopenhauer, Lipovetsky, Aristóteles y otros cuantos filósofos están presentes en ‘Una mujer educada’ (Destino), una novela de José Carlos Ruiz (Córdoba, 1975), profesor de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Córdoba. En ella, nos acerca al personaje de Eva, una catedrática de Filosofía que tras conquistar sus dos grandes objetivos vitales ve cómo el diagnóstico de un cáncer terminal cambia sus planes. A través de las conversaciones con su cuidador, emprende un viaje literario a modo de legado vital y filosófico donde aborda conceptos como la sinceridad, la culpa, la soledad, el perdón o la tristeza. […] La entrada «El futuro beneficiará a quienes sepan hacer buenas preguntas» se publicó primero en Ethic.

Hannah Arendt, Kant, Foucault, Schopenhauer, Lipovetsky, Aristóteles y otros cuantos filósofos están presentes en ‘Una mujer educada’ (Destino), una novela de José Carlos Ruiz (Córdoba, 1975), profesor de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Córdoba. En ella, nos acerca al personaje de Eva, una catedrática de Filosofía que tras conquistar sus dos grandes objetivos vitales ve cómo el diagnóstico de un cáncer terminal cambia sus planes. A través de las conversaciones con su cuidador, emprende un viaje literario a modo de legado vital y filosófico donde aborda conceptos como la sinceridad, la culpa, la soledad, el perdón o la tristeza.

Si en 2018 lanzaste El arte de pensar, en cierto modo, a lo largo de ‘Una mujer educada’ hacemos un viaje por «el arte de conversar». ¿En una sociedad que se mueve a tanta velocidad es este un arte en peligro de extinción?

La conversación, más que un arte, es una artesanía, se precisa de buenos maestros para aprender el oficio. Como todo oficio, demanda tiempo, práctica y, en este caso, interlocutores. Esta interacción con el otro implica un momento compartido a través del vínculo conversacional, de manera que podríamos decir que toda conversación vincula. Muchos de estos elementos que acabo de nombrar están en crisis. La política del self-made, el empoderamiento o el prefijo auto (autoayuda, autonomía, autosuficiencia…) provocan de manera indirecta que la figura del maestro-artesano se menoscabe desde el momento en el que nadie quiere reconocerse deudor de nadie. El tiempo y la práctica que requiere aprender a conversar no pasan por sus mejores momentos. Y los interlocutores no se contemplan como compañeros de una comunidad de indagación desde la que nutrirnos; más bien se perciben como sustento para nuestro narcisismo cuya única relevancia pasa por aherrojar su atención.

Etimológicamente, conversar significa «dar vueltas en compañía». Sin embargo, cada vez es más común que busquemos conversar solo para confirmar nuestras hipótesis y prejuicios o para dar una clase magistral sobre lo que queremos contar. ¿Qué crees que nos cuesta más: saber preguntar o saber escuchar adecuadamente?

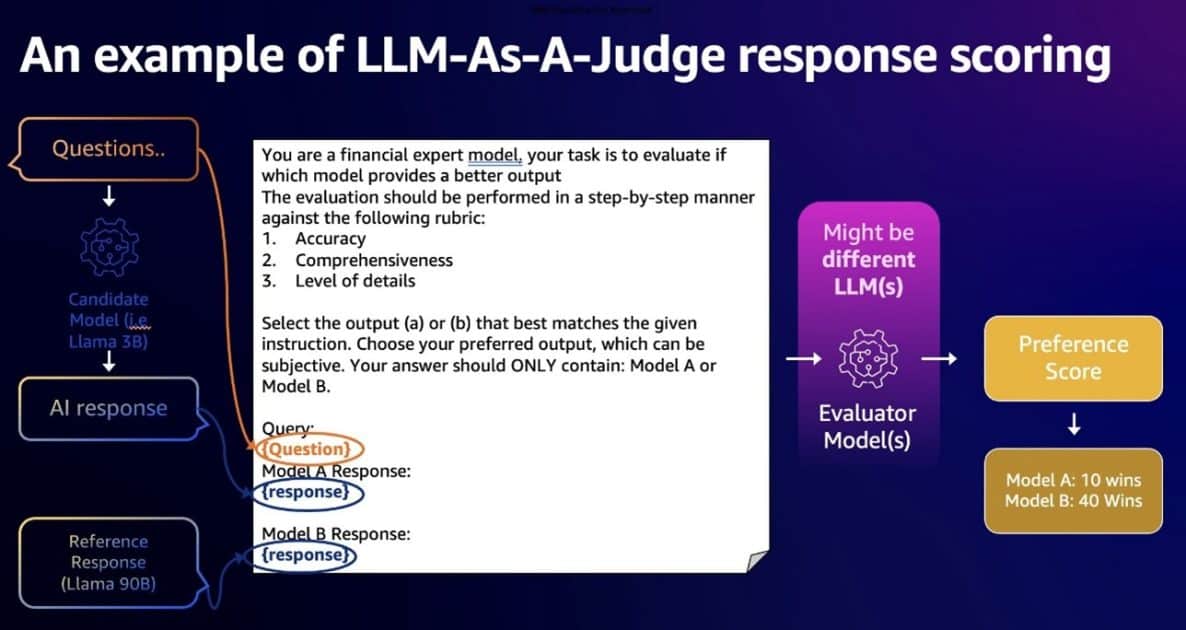

Ambas cosas van unidas. Una escucha atenta, sostenida bajo el paradigma de la curiosidad, se experimenta como un proceso de aprendizaje festivo y, en la mayoría de las ocasiones, te genera cuestiones que sirven como estímulo para ese aprendizaje. El problema aparece cuando, como le dice Catalina a su hija Eva, hay gente que lo único que quiere es exhibir su argumentario, no para someterlo a falsación y comprobar la fortaleza de este, sino para pavonearse. La dinámica de las redes sociales ha potenciado una sociedad de discursos, alejada de la ética discursiva que propone Habermas. El sujeto hipermoderno digitalizado está configurando su comunicación bajo la dinámica de la declaración. Se hacen declaraciones que adquieren formas de manifiesto y se presentan como afirmaciones convincentes, sin mostrar un resquicio de duda, alejando cualquier intención interlocutora. No hay posibilidad de preguntar. No hay vínculo. A esto se le añade la falta total de una pedagogía de la pregunta. Nadie enseña a preguntar. Los sistemas educativos han dado prioridad a las respuestas y ahora empezamos a darnos cuenta de que la IA también sabe responder. Sospecho que el futuro beneficiará a quienes sepan hacer buenas preguntas.

«Nadie enseña a preguntar»

Pienso en lo común que es lanzar un mensaje de WhatsApp con la pregunta estándar: ¿Qué tal todo? Casi como un comodín ante la incapacidad de saber preguntar algo más concreto. ¿Cómo han cambiado las pantallas y las redes sociales nuestra forma de conversar?

Yo encuentro mucha dificultad a la hora de conversar en las redes sociales, no sé si hay gente que logre mantener buenas conversaciones en ellas, pero reconozco que a mí me cansa mucho porque elimina un elemento que yo considero cenital en los procesos conversacionales: la vivencia. Para mí, una conversación alcanza su plenitud en vivo y en directo porque es donde más elementos informativos entran en juego. Los códigos informativos que proporciona la vivencia son más enriquecedores que los que se configuran a través de las pantallas. Una pantalla mediatiza: si bien nos pone en contacto cuando estamos alejados, no deja de situarse en medio, lo que implica un grado de separación mayor que la vivencia. El poder de la pantalla es tan grande que somete el mensaje a su código narrativo, es decir, el continente, la pantalla, condiciona sobremanera el contenido (el mensaje), empobreciéndolo.

¿La autoayuda ha robado a la filosofía sus mejores ideas y las ha trivializado?

Eso es lo que opina la protagonista de la novela, pero no olvides que ella es catedrática de Filosofía, lo que implica asumir una posición académica ante todo aquello que quede fuera de su línea de trabajo. Pero, ojo, porque al final de su vida se somete a las narrativas populares tratando de imitar lo que Séneca hizo con su discípulo Lulicio, es decir, a pesar de todas las críticas a la popularización de la filosofía, existe una rendición a la filosofía que se muestra próxima a lo cotidiano. Para ella, la autoayuda descontextualiza y vulgariza en el peor sentido de la palabra, la obra de los filósofos. En lugar de leer y estudiar a Séneca, a Cicerón, a Epicuro o a Marco Aurelio, la autoayuda presenta atajos y versiones que contaminan la esencia de estos pensadores.

«Toda mentira es una prisión»

¿En un mundo lleno de máscaras y apariencias cómo podemos recuperar el gusto por la sinceridad?

No sé hasta qué punto se puede teorizar sobre la importancia de la sinceridad teniendo como objetivo el trasvase de la teoría a la acción. Creo que es muy difícil descubrirle a alguien los beneficios de la sinceridad desde el plano teórico, pero eso no quita que no tengamos que intentarlo. En ocasiones, uno entiende la libertad que implica la sinceridad solo cuando se convierte en prisionero de su mentira. La mentira, como le escribe la protagonista a su hija, es una losa con la uno carga toda la vida, porque el día en el que te desentiendes de esa losa, te delatas. Toda mentira nos obliga a sostenerla en el tiempo si no queremos delatarnos, de ahí que la sinceridad nos libere. Toda mentira es una prisión.

«En los últimos años observó que el lenguaje de sus alumnos se reducía», nos dice el personaje de Eva. ¿Cuál es tu experiencia como docente?

Ojalá pudiera decirte que son solo los alumnos, pero mucho me temo que estamos asistiendo a un reduccionismo de la riqueza léxica en todas las esferas de la vida social y personal. Desde hace bastantes años, los libros de texto de los colegios han ido cercenando poco a poco el vocabulario que solía situarse en los márgenes del texto en cada página. Los mensajes que nos llegan de los medios de comunicación son más sintéticos, su lenguaje es más publicitario y menos reflexivo. Se reduce, se rumia y se digiere la sintaxis y la semántica para presentar un mensaje simple, bajo el pretexto de hacerlo comprensible. Se percibe al otro desde una óptica infantilizada, atacando indirectamente a su dignidad intelectual. Y los que nos representan están más preocupados por el efectismo del mensaje que por cuidar las formas para embellecer el contenido. Lo que me preocupa es que la pobreza léxica suele degenerar en pobreza cognitiva. Y la riqueza léxica está más representada en las familias de clase alta, lo que implica otra brecha más que se suma a las existentes. Hay que rebelarse ante la anomia pedagógica que muestra desinterés por el aprender vocabulario y por insistir en un correcto y bello uso del lenguaje.

«La pobreza léxica suele degenerar en pobreza cognitiva»

Si se prefiere el entretenimiento al conocimiento, ¿qué futuro le espera a la educación y qué legado les estamos dejando a las siguientes generaciones?

Creo que nadie elige entretenerse antes que aprender o conocer algo, lo que sucede es que mucha gente no tiene la fuerza de voluntad suficiente para realizar el esfuerzo que se precisa para adquirir el conocimiento. No conozco a nadie que quiera saber menos cosas de las que sabe, más bien todo lo contrario. El problema pasa por ir experimentando en primera persona los parabienes que implica conocer, y conocer cada vez mejor. Ese es el gran reto educativo que tenemos por delante. Ser capaces de proporcionarles el ambiente, la metodología y los útiles necesarios para que nuestras hijas, nuestros alumnos, la sociedad en general, puedan experimentar la satisfacción que produce adquirir conocimientos.

La entrada «El futuro beneficiará a quienes sepan hacer buenas preguntas» se publicó primero en Ethic.

.jfif)