El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo

Con el subtítulo “El valor de la palabra para sostener la amistad”, este ensayo explora el vínculo entre la palabra, el otro y la creación, en una radiografía del diálogo como gesto fundamental en la historia de la literatura. Un viaje al corazón de los espacios donde sucede el intercambio con los otros. En Zenda... Leer más La entrada El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo aparece primero en Zenda.

Con el subtítulo “El valor de la palabra para sostener la amistad”, este ensayo explora el vínculo entre la palabra, el otro y la creación, en una radiografía del diálogo como gesto fundamental en la historia de la literatura. Un viaje al corazón de los espacios donde sucede el intercambio con los otros.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de El arte de la conversación literaria (Barlin), de Raquel F. Cobo.

***

La conversación es una inclinación del cuerpo hacia el otro. También hacia lo otro.

La conversación es la forma genuina y privilegiada de comunicación humana. Dado que es anterior al nacimiento mismo de lo literario, podría ser considerada también la forma literaria más antigua, a pesar de que a menudo se la ha tildado de menor. La cuestión de la forma es central. Digo «forma» y no «género» porque pretendo huir de cualquier método de clasificación. No es sencillo delimitar una práctica que invade todas las esferas públicas y privadas de nuestra vida. El mundo no tiene un orden visible. No hay una lógica para clasificar las obras en géneros, ni géneros mismos que permanezcan fijos en el tiempo. Por eso me aproximo a ellos desde la atracción que me produce el intercambio de la palabra, intentando comprender, más allá de los esquemas previos y las categorías heredadas, las realidades emotivas y afectivas que condicionan el desarrollo de toda conversación. Porque cualquier teoría literaria solo es válida en tiempo presente.

La conversación presupone la oralidad. Mucho antes de que la novela y el ensayo ocuparan su lugar en el sanctasanctórum de la literatura, el diálogo ha sido compañero constante de la humanidad. Pues a diferencia de las artes que requieren cierta disposición y habilidad para su práctica, la conversación emerge de manera natural, como una necesidad esencial del ser humano. Su carácter anfibio le ha permitido adaptarse a otras formas más elaboradas con las que se mezclaba y bifurcaba. Por eso, los grandes géneros literarios conservan la huella de la oralidad. Escritura y oralidad. La novela se funda en ese encuentro, dirá Piglia en El último lector, citando después a Cervantes: «Pues a fe mía que no sé leer», responde Sancho.

En la antigüedad, la comunicación dependía de un sistema oral en el que los emisarios, herederos de Hermes, actuaban como puentes entre emisor y receptor. Eran meros conductores de los mensajes. A través de sus cuerpos, las palabras viajaban. La conversación se nutre de la presencia del cuerpo. O, mejor dicho, de los cuerpos.

En principio, hacen falta, al menos, dos cuerpos que compartan un territorio y un lenguaje común.

Sin embargo, hay algo mágico y misterioso en la conversación que excede el simple flujo de intercambio espontáneo de mensajes; que excede al cuerpo y su respiración. Resuena en mi memoria la voz del profesor David Lurie, protagonista de Desgracia, de J. M. Coetzee: «El origen del habla radica en la canción, y el origen de la canción, en la necesidad de llenar por medio del sonido la inmensidad y el vacío del alma humana».

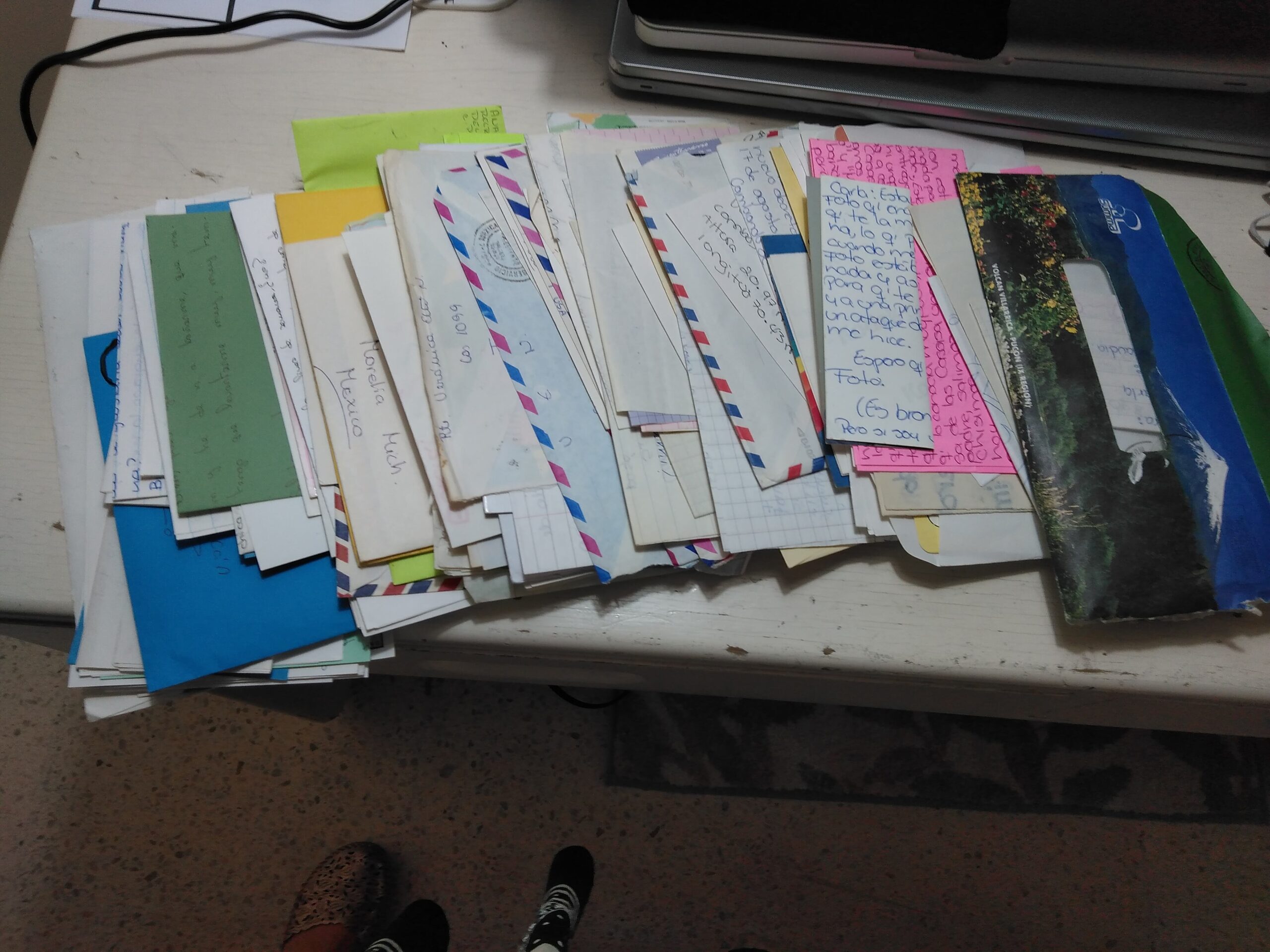

La conversación, basada en la inmediatez y la presencia, marcó el desarrollo de la literatura. En la tradición griega, Homero recitaba sus epopeyas y Heródoto compartía sus historias, construyendo los pilares de la narración oral. Paralelamente comenzaron a surgir formas de escritura que absorbían los rasgos conversacionales de la oralidad. La ars epistolica o arte de escribir cartas, por ejemplo, fue una de las primeras manifestaciones de esa transformación. Con el paso del tiempo, la escritura fue desplazando a la oralidad como medio de comunicación principal, especialmente en aquellos casos donde la distancia entre emisor y receptor no podía salvarse con un mensajero. La escritura amplió las fronteras de la comunicación y fue así como, poco a poco, los cuerpos se han ido inclinando hacia lo colectivo, buscando aquella particularidad del pensamiento que nos conecta con lo otro, aunque se encuentre en los rincones más apartados del mundo.

La escritura absorbió la esencia de la conversación oral, extendiéndola más allá de los límites del tiempo y del espacio. La conversación, una práctica profundamente humana, se había transformado en algo más íntimo y directo a través de la escritura, liberando a los individuos de la necesidad de intermediarios y permitiendo, además, que las formas más primarias dieran lugar a nuevas y más elaboradas manifestaciones de pensamiento. Esta transición de la oralidad a la escritura ha sido fundamental para el desarrollo de la cultura, revelando cómo ambos modos de comunicación se han nutrido y siguen nutriéndose mutuamente a lo largo de la historia.

La definición de Vaunorière en el siglo XVI ilustra perfectamente esta transición: una epístola es «un escrito enviado a una persona ausente para hacerle saber lo que le diríamos si estuviésemos en condiciones de hablar con ella». La carta es, por tanto, una conversación en diferido. Ello la convirtió en un medio idóneo para reflexionar y transmitir ideas de manera menos dogmática que en los tratados académicos y manuales de retórica, tan profusos durante la Edad Media y el Renacimiento. Lo que explica su auge entre los siglos XV y XVIII. Desde las cartas de los cínicos hasta las epístolas de Pablo y otros apóstoles, y más tarde, en el mundo latino, con las cartas de Cicerón, este género fue ganando fuerza. Cicerón mismo definía la carta como un «amicorum colloquia absentium» (un diálogo entre amigos ausentes), señalando su naturaleza conversacional. El concepto de distancia, de cuerpos separados por el espacio, perdía su peso ante la posibilidad de escribir. La presencia física ya no era necesaria, mientras la carta supliera esa ausencia.

La distancia espacial no importa mientras exista un cuerpo; su presencia y su presente.

La epístola moderna, que empezó a tomar fuerza en el siglo XVIII, alcanzó su mayor esplendor durante el Romanticismo. Esto ocurrió gracias al crecimiento de la burguesía y al surgimiento de un sujeto más libre en una economía emergente. En este escenario, la carta privada se consolidó como un vehículo íntimo donde los individuos podían expresar sus pensamientos, a menudo triviales, pero reveladores de esa nueva forma de ser que estaba naciendo. Con el desarrollo del sistema postal, las enseñanzas de las epístolas latinas y la moda de las cartas familiares en Francia e Inglaterra, la carta se convirtió en un espacio especial para dar voz a esa parte íntima y personal que antes había estado en un segundo plano.

La conversación es una forma de exploración de la condición humana.

Cuando experimentamos la soledad, nos refugiamos en la literatura; buscamos en las voces de los muertos una palabra sanadora que nos renueve el espíritu. Nada de lo humano nos es ajeno y, por ello, las conversaciones del pasado nos mantienen apegados a este mundo en constante cambio. Conversar es también inclinarse hacia uno mismo, volverse hacia sí.

Son muchos los escritores que han dado cuenta de que, en la noche y en la soledad del ser humano, es el diálogo lo que nos diferencia de la piedra estéril. El diálogo, sí. Escuchen mi voz humana. Piglia recuerda en El último lector que la literatura no solo es el diálogo del héroe con los dioses, es también un diálogo con los muertos. Borges dedicó su vida a la literatura y en uno de sus últimos cuentos narra cómo Daniel Thorpe le ofrece a Hermann Soergel la memoria de Shakespeare. El intercambio se produce por medio del diálogo: Thorpe la ofrece con su voz, el otro la acepta. El pacto está sellado en la conversación. El que entrega pierde algo para siempre, el que recibe experimenta un suceso inaprehensible, pues la memoria de Shakespeare es más un eco que una imagen y emerge en los sueños como una música lejana. «Shakespeare sería mío, como nadie lo fue de nadie, ni en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el odio. De algún modo yo sería Shakespeare». Soergel desea un diálogo pleno, pero entonces acontece algo perturbador. Las dos memorias se confunden, entrelazadas pero incomunicables, produciendo una profunda angustia en el personaje. Soergel experimenta la confusión que surge al fusionarse con la memoria de otro; una memoria inconexa, desordenada, fragmentaria, incapaz de abarcar la totalidad. Pues, en lo más profundo, el ser humano busca aferrarse a su identidad. «Todas las cosas quieren preservar su ser, ha escrito Spinoza. La piedra quiere ser una piedra, el tigre un tigre, yo quería volver a ser Hermann Soergel».

Pienso también en Vladimír Holan, poeta checo, exiliado durante treinta años en una casa situada en la isla de Kampa, en Praga. A pesar de que militó en el 47 en el Partido Comunista, el régimen soviético prohibió su obra por considerarla subversiva. En esa casa, hogar y cárcel, Holan escribió en absoluto aislamiento el poemario Una noche con Hamlet. Se trata de un extenso monólogo dramático en el que explora el peso del destino y la imposibilidad de escapar de la tragedia humana. En la traducción al español por Clara Janés, leemos: «El monólogo / aquel error de suicidas».

Borges y Holan. Dos hombres insomnes y solitarios que, sin embargo, hablan constantemente con el mundo. Hablan con Hamlet. Porque en la ceguera y en la oscuridad, lo único que puede salvarnos es el grito: ¿Estás ahí? ¡Habla!

La conversación es un fantasma que nos susurra al oído.

La conversación es la forma viva de la herencia cultural.

Desde las antiguas sociedades orales hasta la era digital, conversar sobre literatura ha sido crucial para transmitir conocimientos, valores y tradiciones que mantengan viva nuestra cultura. Este «arte de la conversación» alcanzó un punto clave en la Francia de los siglos XVII y XVIII, época decisiva para la modernidad europea. En contraste, en países como España e Italia las mujeres vivían aisladas y silenciadas por una sociedad patriarcal. Para ellas, las cartas fueron un refugio donde podían exponer sus deseos. Sin embargo, en Francia la situación era bien distinta: las mujeres aristócratas gozaban de mayor libertad y desempeñaron un rol vital en la vida cultural, convirtiendo sus salones en centros vivos para el diálogo.

En La cultura de la conversación, Benedetta Craveri cuenta cómo Madame de Sévigné o Madame de Staël, entre otras, fueron fundamentales para crear y mantener estos lugares de encuentro. Estas mujeres hicieron de la sociabilidad un arte, llevando la conversación a un nivel de perfección estética nunca visto. En los salones literarios nació la idea de una cooperación igualitaria y recíproca entre hombres y mujeres. Se inspiraban en el sermo convivialis de Cicerón, es decir, la conversación amigable y respetuosa. Allí se hablaba de todo: desde anécdotas y chismes, hasta la descripción de una velada, cacerías, ceremonias en la corte o novedades en moda. También había lugar para temas más profundos, como el arte, la literatura, la danza o la pintura.

Más tarde, los cafés también han sido centros neurálgicos de la conversación literaria. En la Viena de entreguerras —cuenta Elias Canetti en sus memorias— escritores, filósofos y artistas se encontraban en los cafés para debatir ideas, realizar lecturas públicas de sus textos y construir redes intelectuales. En el Café Museum conoció a Hermann Broch, Robert Musil y otras personalidades importantes de la época. En esos ambientes no solo se hablaba, sino que se aprendía un modo de comunicación muy particular: el singular juego de ojos entre Broch y Anna, los movimientos corporales de los asistentes y, muy especialmente, la escucha. La cultura vienesa del café fue para Canetti una auténtica escuela para el oído y los ojos. Allí aprendió a captar los matices de los «diferenciadísimos modos de hablar» de cada persona. Algo que, a su vez, aprendió de su maestro, Karl Krauss. La experiencia de escucharle leer en voz alta fue transformadora. Krauss, con su habilidad para dar vida a los personajes que encarnaba, se convertía en «todo un teatro, aunque mejorado», dejando a su audiencia paralizada, en un estado tal de asombro que, según Canetti, superaba al teatro convencional. «De Karl Krauss aprendí que es posible hacer cualquier cosa con las palabras de otros». Esta lección definió gran parte del enfoque literario de Canetti, para quien el lenguaje no fue solo un medio de expresión, sino también una manera de reflexionar sobre la especie humana (lo que él llamó la masa) y reinventar la realidad.

[…]

—————————————

Autora: Raquel F. Cobo. Título: El arte de la conversación literaria. Editorial: Barlin. Venta: Todos tus libros.

La entrada El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo aparece primero en Zenda.

-kc--1024x512@diario_abc.jpg)