Disparos desde el caballo blanco

Lejos de la costa estaba el crimen sin resolver, una pared ensangrentada o el boxeador caído en desgracia, la ciudad con sus mendigos y sus ratas: prodigios que ya eran viejos cuando Petronio escribía sobre ellos. Por supuesto, merodear por esos lugares no convertía milagrosamente a ningún mal juntaletras en un buen escritor, pero un... Leer más La entrada Disparos desde el caballo blanco aparece primero en Zenda.

Hubo un tiempo, especialmente en torno a los años 90 del pasado siglo, en que algunos periodistas (escritores de medio pelo) se empeñaron en divulgar sin ningún tipo de rubor una frase, por lo demás, bastante idiota. Decía abiertamente, y creo que de manera literal, que la mejor literatura en español ya no se estaba escribiendo en los libros, sino —agárrame el coñac— “en los periódicos”. Si se hubiera tratado de los años 20, o incluso los 40, todavía. Pero eran, repito, los años 90, esa época encantada en que un padre de familia de los que leían el diario calentito a las nueve de la mañana estaba preparado para aceptar cualquier cosa, siempre y cuando, por supuesto, viniera empapada por la tinta de su sesgo ideológico. Ahora bien, ¿por qué detenerse ahí? Estoy seguro de que ese hombre dispondría de una bonita colección de vídeos caseros (cumpleaños de la niña, vacaciones en Benidorm) en una estantería del salón, de modo que, con la misma seguridad con que el aflautado Federico de turno había elevado al Parnaso la literatura escrita para los periódicos, él también podía haber dicho que el mejor cine español no se estaba rodando en los platós ni en los estudios cinematográficos, sino en los pisitos construidos en plena burbuja inmobiliaria y en la saga de los apartamentos con aluminosis de Torrevieja, Alicante. A fin de cuentas, semejante afirmación habría sido tan indisputable como la apodíctica de tantos periodistas convencidos de ser los hijos putativos de Mariano José de Larra. ¿Quién le hubiera podido discutir a ese Gómez que rodó un viajecito familiar en el Limón Express de la Costa Blanca su derecho a creerse tan bueno como Berlanga? Y, por una regla similar, ¿quién podía haberle disputado a Federico el sueño de creerse todo un Camba? Ya respondo yo: nadie. España con su Logse había sembrado el camino para ser un país maravillosamente inculto, y el señor Gómez, funcionario en vacaciones con la cámara al hombro, había aprendido a creerse todo lo que decían los periódicos en solidaridad con su hijo de seis años, futuro analfabeto con ínfulas. Por cierto, cito a Federico porque es a quien más le escuché decir esa estupidez de “la mejor literatura y bla-bla-bla”, entrenándose, supongo, para otras tonterías venideras. Federico ya veía por entonces el sacrosanto mundo de los “medios de comunicación” como una especie de inmenso jardín en el que él, por derecho de nacimiento, tenía que reinar. Pero no estaba solo; no ya en su todavía velada apología del reinado —en el periodismo, en particular el periodismo moderno, siempre ha menudeado esta clase de príncipes deformes—, sino en el derecho a retratarse con esa afirmación que hasta resulta embarazoso repetir. No, señores y señoras del jurado, yo no voy a negarlo: en los periódicos de los 90 podía escribirse, de vez en cuando, bastante buena prosa. Por aquel entonces Cela había hecho desembarcar su négrier en las costas de ABC, donde ya publicaban buenos y capaces marineros como Lorenzo López Sancho, Antonio Mingote y Alfonso Ussía. En El Mundo escribía —con sus negritas indexadoras— nada menos que Francisco Umbral, palúdico monarca en su trono barroco, no muy lejos del que ocupaba Raúl del Pozo, ambos por encima de absolutas medianías como Martín Prieto y el mencionado vigilante del jardín. En El País publicaban los de siempre. Pero en general se trataba de escritores y periodistas que le habían tomado la medida a la cuartilla, una cualidad profesional consustancial a eso que en el mundo de los medios se le llama “tomarle el pulso a la ciudad”. Había columnas excelentes, incluso geniales, tanto como había basura a toneladas. ¿Se escribía, entonces, no ya la mejor literatura en español, sino al menos buena literatura en los periódicos? Claro que se escribía. Pero a menudo había que buscarla en los mares que habitaba la fauna más extraña, no en las aguas fecales donde flotaban los peces de Filesa y compañía que se disputaba todo el mundo. Aquello daba para la página ingeniosa y poco más. Pero ese territorio de las ballenas blancas y los pulpos de cristal, los mundos inexplorados más allá de la costa, era donde el escritor de talento prefería adentrarse si lo que quería era escribir, más que la petrificada balumba periodística, una literatura que pasado medio siglo todavía pudiera leerse como tal.

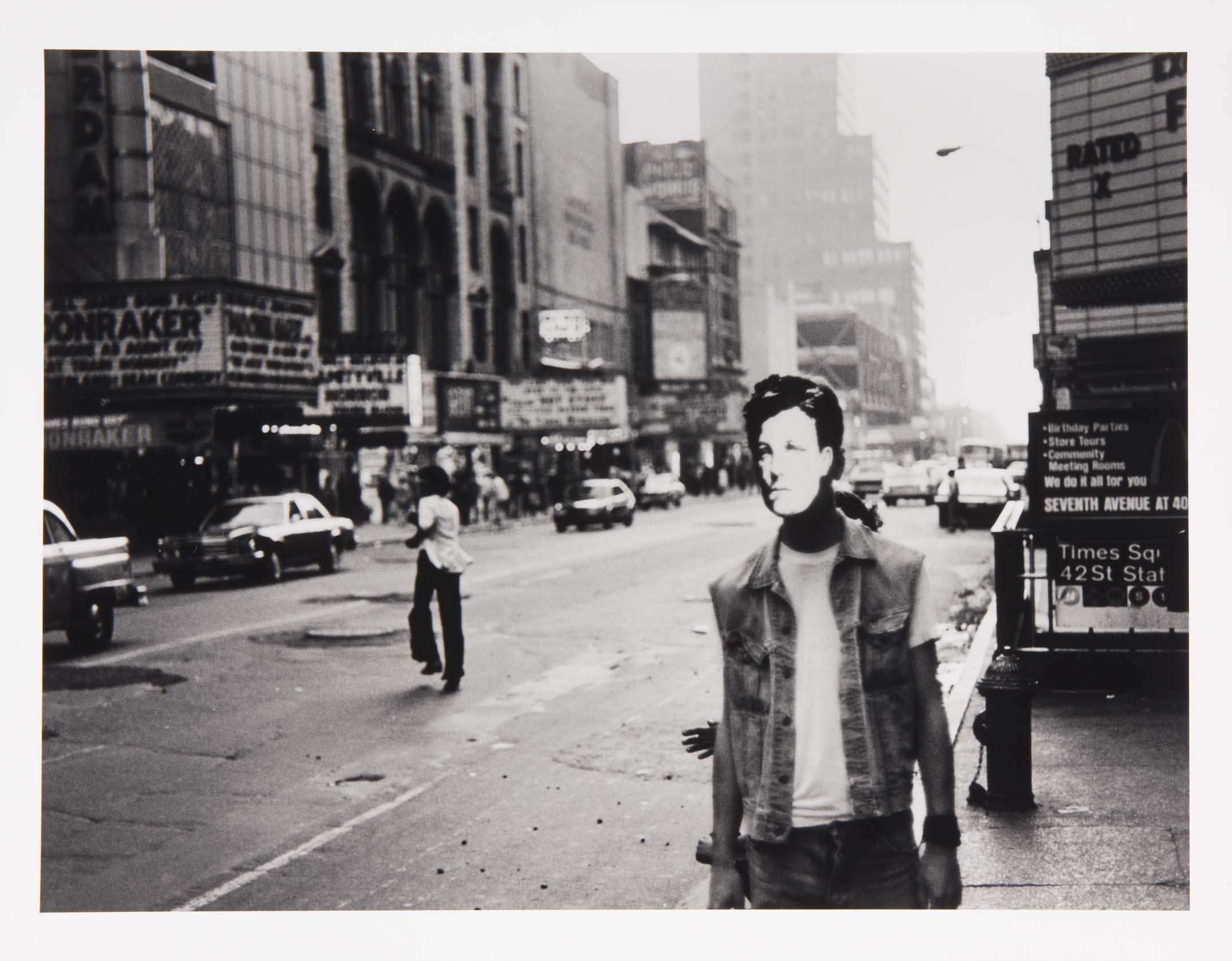

Lejos de la costa estaba el crimen sin resolver, una pared ensangrentada o el boxeador caído en desgracia, la ciudad con sus mendigos y sus ratas: prodigios que ya eran viejos cuando Petronio escribía sobre ellos. Por supuesto, merodear por esos lugares no convertía milagrosamente a ningún mal juntaletras en un buen escritor, pero un buen escritor siempre lograba desbordar la mera prosa periodística cuando se alejaba de los topos habituales y se perdía por esos arrabales de la vida que nadie más tenía el deseo de pisar. Veinte años antes de que empezáramos a oír recurrentemente aquella memorable frase sobre el periodismo de los 90, Julio César Iglesias, apenas treinta años, ya llevaba casi un lustro escribiendo literatura en los diarios, y, para mayor dificultad, diarios deportivos. De esos diarios, dicho sea de paso, hoy apenas queda una sombra mal cosida por becarios, redactores artificiales y traductores automáticos, y si no me creen, echen un vistazo a sus artículos, claramente destinados al disfrute de lectores artificiales y automatizados. Pero, allá por la época en que Julio César Iglesias escribía sus crónicas, el artículo deportivo se permitía jugar con la épica y la lírica, y en manos de escritores como él, hasta dar lecciones en materia de composición adjetiva. Más tarde se encargaría también de escribir sobre crímenes y criminales, sobre drogas y drogadictos, sobre ratas y alcantarillas, en esos años en que “los sonidos de la calle, amplificados por el persistente olor a futuro, exigían mirar a todas partes y doblar todas las esquinas.” Basta leer cualquiera de sus crónicas, la mayoría publicadas en El País y la difunta Interviú, para comprobar que Julio César Iglesias había nacido para ese tipo de literatura colmada de adrenalina, para glosar las luces y las sombras que anidaban en los rincones de un país sumido (supuestamente) en su propia transición. Estaba hecho para percibir ese pentagrama sombrío, para oír la clase de música que nadie quiere escuchar. Y, sin embargo, aquello hubiera podido tomar un derrotero muy distinto si un ruido mucho más reconocible, el desabrido graznido de un interfono, no hubiera hecho callar el ruido de las máquinas de escribir cerca de él. Porque su larga persecución de las huellas del futuro en los sonidos de la calle empezó —en términos literarios— casi por casualidad:

Una mañana sonó un temible chicharreo: era el interfono del director, Juan Luis Cebrián. Al parecer había recibido noticias sobre un ataque a tiros perpretrado en el Paseo de la Castellana, y preguntaba qué redactor de El País cubría el suceso. Ninguno de nosotros conocía tal asunto, pero el sentido común recordaba salir de naja y volver con alguna información.

“Muy sofocado”, Julio César Iglesias no tardó en localizar el lugar en el que se había producido el tiroteo —“un garaje anónimo”— pero, por supuesto, cuando él llegó “los pistoleros habían desaparecido sin dejar rastro.” Bueno, quizá no tanto: confiándose a la suerte (si la policía se lo encontraba merodeando por allí, el joven Iglesias no hubiera podido esconderse detrás de su carnet de periodista) deambuló con prisas tratando de ver si los criminales a los que logró seguir el rastro habían tenido la deferencia de olvidar algún bonito recuerdo de su intercambio de tiros en el garaje. “Por fin vislumbré un agujero de bala, oscuro como una cuenca vacía, en el zócalo de la pared contigua. Sin perder un instante, hurgué en él con la llave del coche y, alehop, extraje un proyectil de arma corta. Era la bala perdida.”

Desde aquel momento, Julio César Iglesias se convirtió en un cronista de balas perdidas. Entre los años 70 y 80, España abandonó su criminalidad carpetovetónica y se creó un traje a medida de su modernidad todavía a regañadientes, de su carácter de país con la moral en obras que buscaba un hueco en el mapa político de Europa. Balas perdidas que habían volado hacia un objetivo incierto fueron el crimen de los marqueses de Urquijo, el de la Dulce Neus, el de aquel tórrido verano en el que en la fachada de un cortijo sevillano apareció la pintada “aquí mataron a cinco”, el de los quinquis a los que ninguna película retrató. Balas perdidas también fueron esas extrañas criaturas que ocupaban el “limbo de los niños peligrosos”, el boxeador Dum Dum Pacheco (que aparece, por cierto, en una de las mejores películas de la filmografía nacional: Yo hice a Roque III), o esos aspirantes a ocupar el trono brutalmente defendido por las leyendas del boxeo profesional en rings com campanillas y en lonas de mala muerte: aspirantes como Alfonso Redondo, albañil de 19 años, como Emilio García, ebanista de 24, como Mariano García, fontanero de 35 y excampeón español del peso mosca, a los que un golpe mal encajado dejó por el camino cuando se sentían a punto de enfilar los últimos peldaños que les conducirían a la gloria. Hubo otras balas perdidas cuya estela perfora el libro de parte a parte: “un estudiante de Medicina, un actor, un delineante, un empleado de banca, un ingeniero de Caminos y un deportista”, adoradores todos ellos de Satán en un barrio madrileño, o la bala de las brujas del Cerro de los Ángeles, la de los reyes de la mendicidad organizada, o la que fulgura en la historia del misterioso Graciano, el otro habitante del Cerro (o “Cerro de los Demonios”, si es que uno podía confiar en los mensajes recibidos a través de una tabla ouija), centro geométrico de España, con el que contactaron unos buscadores de platillos volantes en diciembre de 1973. “Su misión allí era esotérica, providencial y mesiánica. Como él mismo dijo: ‘Mi misión aquí es guardar el Cerro de los bombardeos. He venido porque me han llegado referencias de que los rojos, además de sus bombas convencionales, han descubierto una que puede ser definitiva: libera bacterias paralizantes del cerebro.’ Según él, todo ser vivo al que afectase la explosión de uno de esos ingenios daría un encefalograma plano.” (Quitando la explosión, por cierto, se diría que los rojos inventaron la tele.)

Las crónicas de Julio César Iglesias, escritas y publicadas entre 1977 y 1985 —con una excepción, la poética semblanza de Joe Frazer y Muhammad Ali, publicada en Marca en 2007, prodigio de texto sintético, casi una fábula, y el mejor cierre posible para el libro—, dibujan la anatomía espectral de una España, en principio, transitoria, cuando la transición iba hacia no se sabe dónde (para desembocar, dicho sea de paso, en este no se sabe qué.) El interés que despiertan artículos como el dedicado a la cárcel de Yeserías, a las prostitutas de lujo (estudiantes con necesidades y buena conversación) de la calle Fleming o a personajes de alta extrañeza como Cayetano Sentís resulta inevitable; pero todo ello quedaría en mera anécdota de no mediar el talento de Iglesias para dotarlos de un relieve que los mantiene en pie en alguna Samarkanda de nuestra imaginación. Un ejemplo: por el siniestro cortijo de los Galindos deambula un hombre que se mueve “con suavidad, apoyado en su esqueleto de golondrina”; la imagen ya de por sí es brillante, e incluso demasiado bella para esa hacienda fantasma trufada de cadáveres. Pero Iglesias ve algo más en ese tipo tocado por unas gafas de montura gruesa, y redondea su aparición con este golpe de pura maravilla: por “su pequeñez y su miopía miraba desde un segundo plano, y a duras penas lograba vivir en él.” El subrayado es mío, y me limito a eso, con pesar, porque aquí no es posible el enmarcado. Otro ejemplo: hablando de los “niños drogadictos” —los pequeños nacidos de heroinómanas terminales—, Iglesias versifica sin saberlo, haciendo un uso perturbador de la metáfora del caballo: “Muchos nacen con un ansia profunda de ir deprisa, con un irrefrenable deseo de cabalgar./ Ven un caballo blanco en su primer sueño.” Y un ejemplo más, extraído de un artículo titulado “Las ratas, una segunda ciudad bajo Madrid”, que habría encandilado al mismo James Herbert (especialista en ratas de ciudad), y que debe ser leído como un ejemplo único de greguería siniestra: “Ahí, bajo nuestros pies, los chillidos de las ratas pasan por el aire como alfileres.” ¡Chillidos como alfileres! Uno casi imagina el subsuelo de Madrid y su red de misteriosas alcantarillas (con accesos secretos a la torre de los Siete Jorobados) como un extenso y temible muñeco vudú. ¿A qué maldición respondes, muñeco subterráneo de Madrid?

Los sonidos de la calle, amplificados por el persistente olor a futuro, exigían mirar a todas partes y doblar todas las esquinas. El ambiente de cambio integral, las pretensiones de apertura y, aún más, la cotidiana inclinación a confrontar lo viejo con lo nuevo, un impulso común a las promociones jóvenes, invitaban a encajar las piezas de un mosaico animado en el que todo estaba permitido salvo la tentación de detenerse.

¿Fue también el primer sueño de Julio César Iglesias —ese tipo que no tuvo que ponerse detrás de ninguna frase con cascabeles para demostrar que la buena literatura también podía escribirse en los periódicos— un caballo blanco? Su opio, qué duda cabe, es la palabra, y adicto como me he vuelto a sus artículos, sólo espero que todavía tarde mucho en sentir esa tentación.

—————————————

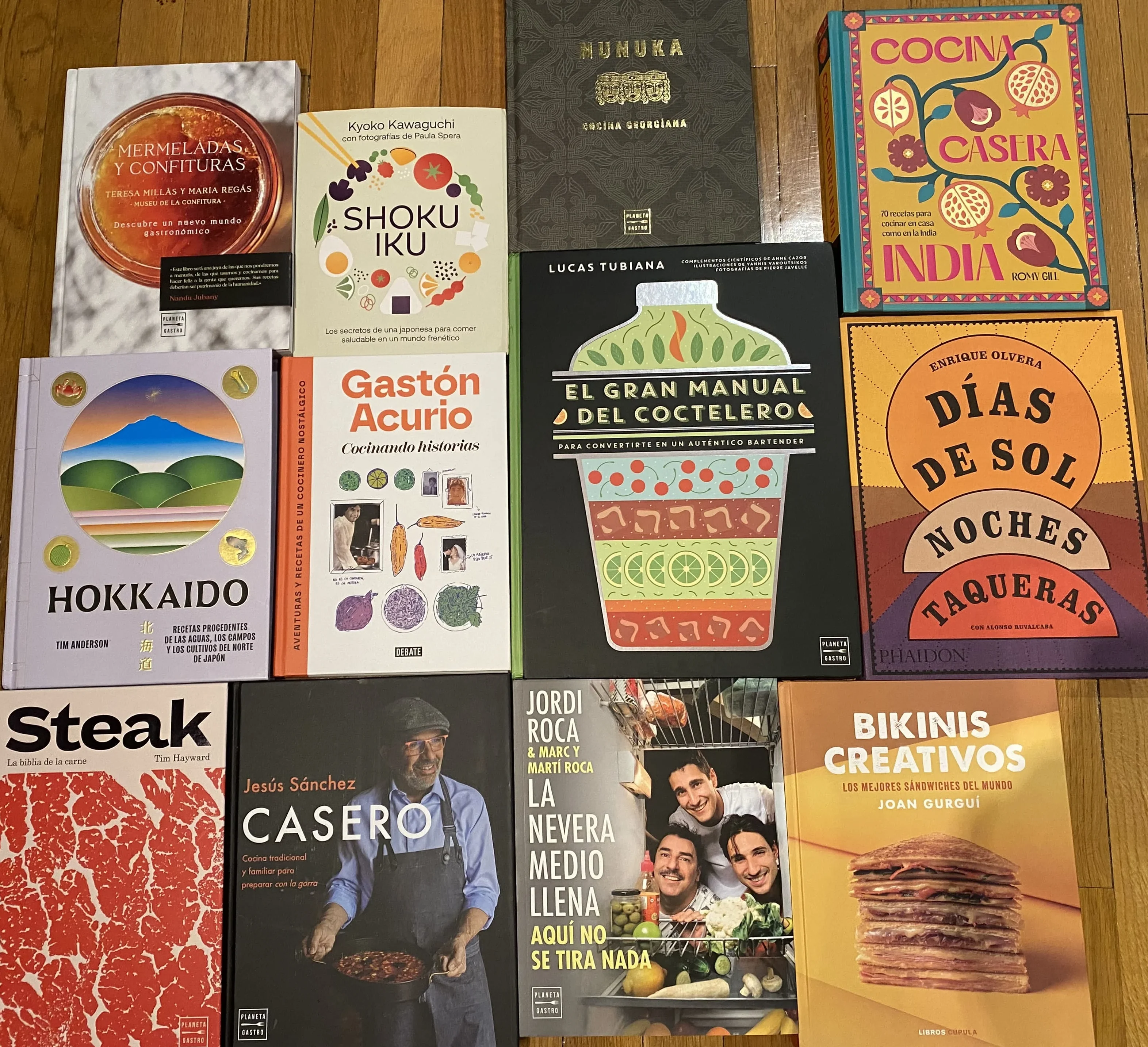

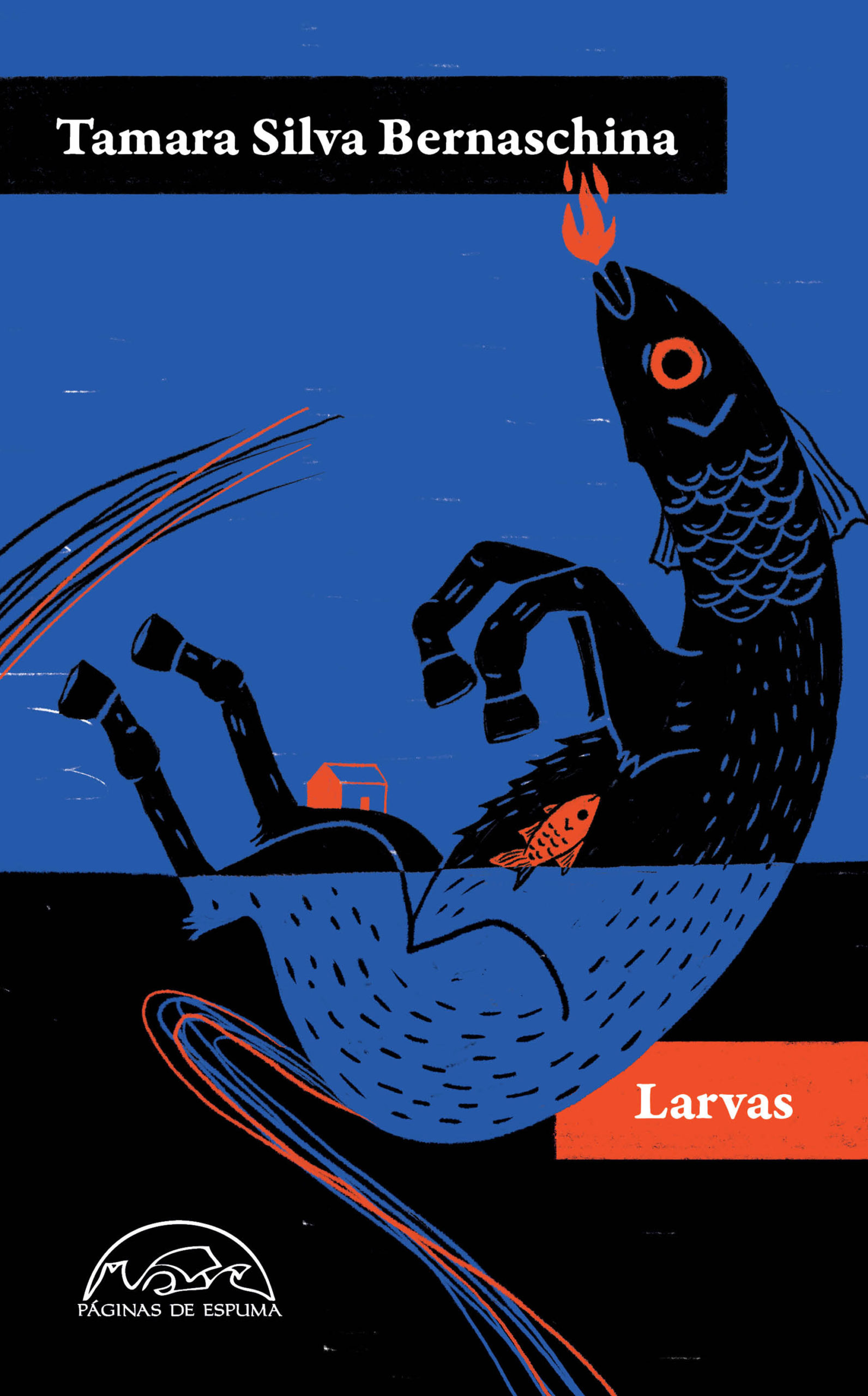

Autor: Julio César Iglesias. Título: El buscador de balas perdidas. Editorial: La Felguera. Venta: Todos tus libros.

La entrada Disparos desde el caballo blanco aparece primero en Zenda.