"Como si fuéramos patatas fritas en una caja de bombones": el cómic que explica a los adolescentes las clases sociales

La autora francesa Tiphaine Rivière se las ingenia en 'La distinción' para refrescar de forma imaginativa y pedagógica la obra del sociólogo Pierre BourdieuAnagrama suspende de forma indefinida la distribución del libro de Luisgé Martín sobre el crimen de José Bretón Para Pierre Bourdieu, la sociología era un deporte de combate. El rival de esta era una serie de creencias que la mayoría de personas dan por sentadas. Cuestiones que naturalizamos, o normalizamos, como diríamos hoy, pero sobre las que es posible rascar hasta cuestionarlas al completo. Uno de estos axiomas es que nuestros gustos son libres. Que la música, comida, ropa o decoración que defendemos como nuestra es fruto de una libre elección en la que nada tiene que ver el origen socioeconómico o la proyección de futuro de cada cual. Bourdieu deconstruyó esa máxima y la impugnó en La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, que se convirtió en una de las obras de referencia de la sociología desde su publicación en 1979. Adaptar sus 700 páginas a un cómic de menos de la mitad no parecía sencillo. Tiphaine Rivière, sin embargo, lo ha logrado en La distinción (Garbuix, 2025). “Yo tardé un mes en leer el original a tiempo completo, así que, a menos que uno esté jubilado o en paro, es difícil encontrar tiempo para hacerlo. Leer el libro de Bourdieu es como someterse a un auténtico psicoanálisis social: no puedes evitar reconocerte en una de las clases sociales que describe. De repente entiendes por qué te gustan determinadas cosas, pero también qué tipo de vacaciones, de amigos o por qué tienes una visión de la pareja o de la familia. Da vértigo darse cuenta de que rasgos de la personalidad que creíamos muy propios son en realidad características sociales. Y también es muy emancipador, porque una vez que entiendes el sistema de valores de otros grupos sociales, puedes moverte más fácilmente entre ellos”, afirma la autora francesa. Rivière concibió el cómic como destinado a alumnos de secundaria. “Para que adaptaciones así sean fáciles de leer sin perder complejidad, hay que meter al lector en una historia. Una que cuente con personajes tan vívidos que nos olvidemos de que fueron creados para encarnar conceptos. La ventaja del dibujo es que hace muy fácil mostrar cosas que, de otro modo, llevarían páginas y páginas de descripción. Enseñando a personas de distintos estratos sociales cenando, hablando con sus hijos o cogiendo el autobús, las diferencias en su forma de funcionar saltan a la vista. Así, siguiendo lo que les ocurre a los personajes, el lector comprende intuitivamente la mayoría de los conceptos: cuando se los explico, ya los ha entendido”, sostiene. No es casual que la trama del cómic se desarrolle en una clase de secundaria. En un aula en la que un profesor de sociales tendrá que descubrir la fórmula que haga atractivo el tema “Cultura y estilos de vida” para su alumnado. “Elegí una clase de secundaria como centro de la acción porque quería que los adolescentes del libro, al volver a casa, empezaran a mirar a sus padres con otros ojos”, explica Rivière. “Y que, al ver a estas dos generaciones frente a frente, el lector comprendiera que los adolescentes serán exactamente como sus padres dentro de 20 años si no dan un paso al lado. Al mismo tiempo, entendemos a los padres, no los juzgamos, porque comprendemos que ellos mismos fueron educados de la misma manera hace 20 o 30 años. Salvo que nadie les dio las llaves para cambiar su destino social”, añade. La acogida del libro entre algunos jóvenes franceses ha sido muy buena, cuenta la autora. “He conocido a mucha gente en institutos desde que salió el cómic, y están apasionados con el tema. Las reacciones difieren según la clase social de los jóvenes en cuestión. Los chicos de clase trabajadora están muy abatidos al principio. Comprenden que el paso de una clase a otra es extremadamente difícil, que no tienen capital económico, cosa que ya sabían, pero tampoco cultural ni social”, dice. Páginas de '

La autora francesa Tiphaine Rivière se las ingenia en 'La distinción' para refrescar de forma imaginativa y pedagógica la obra del sociólogo Pierre Bourdieu

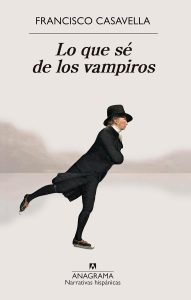

Anagrama suspende de forma indefinida la distribución del libro de Luisgé Martín sobre el crimen de José Bretón

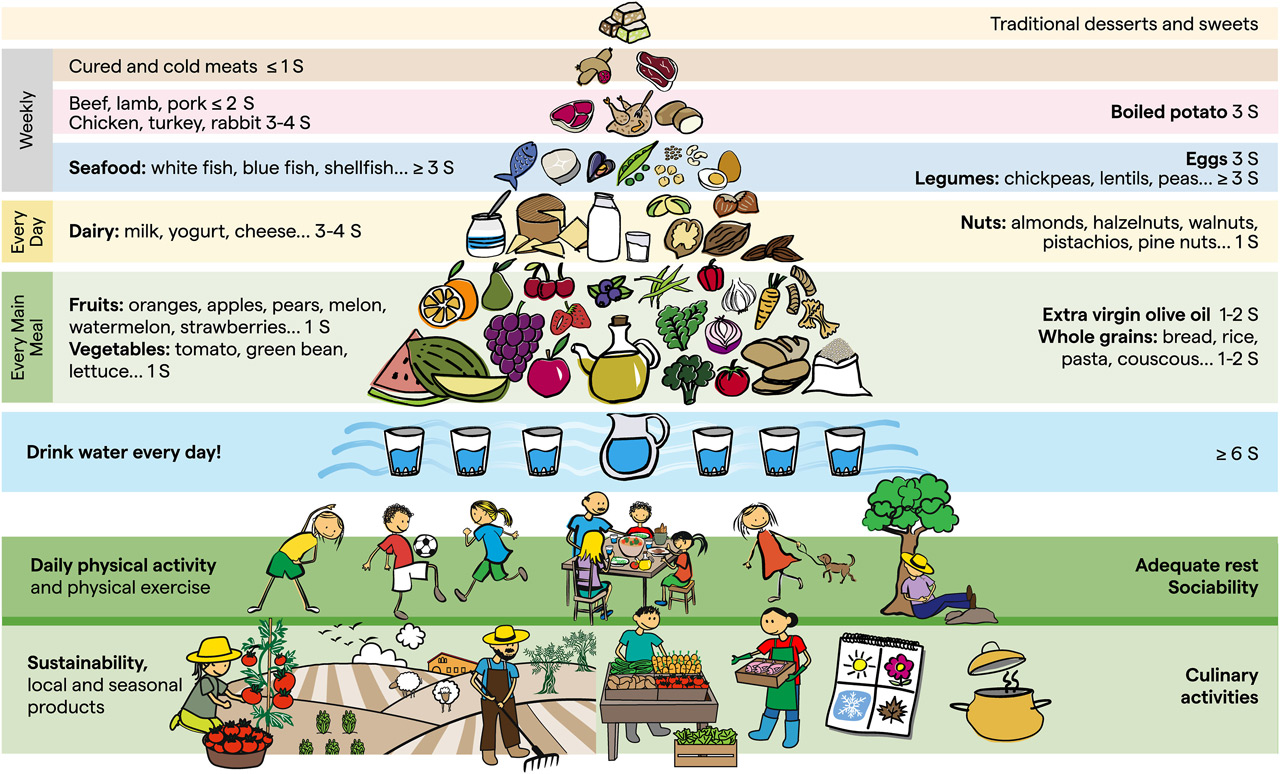

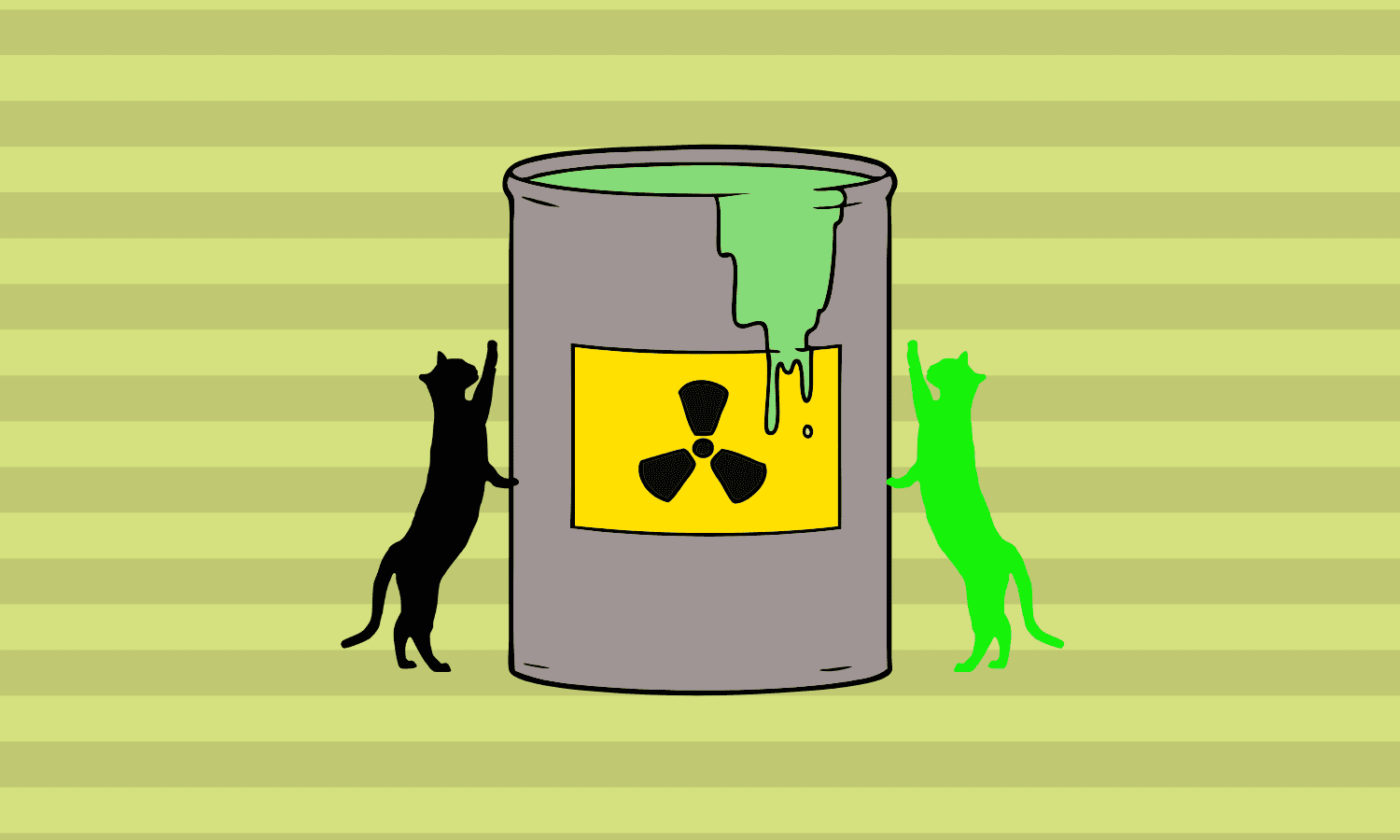

Para Pierre Bourdieu, la sociología era un deporte de combate. El rival de esta era una serie de creencias que la mayoría de personas dan por sentadas. Cuestiones que naturalizamos, o normalizamos, como diríamos hoy, pero sobre las que es posible rascar hasta cuestionarlas al completo. Uno de estos axiomas es que nuestros gustos son libres. Que la música, comida, ropa o decoración que defendemos como nuestra es fruto de una libre elección en la que nada tiene que ver el origen socioeconómico o la proyección de futuro de cada cual. Bourdieu deconstruyó esa máxima y la impugnó en La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, que se convirtió en una de las obras de referencia de la sociología desde su publicación en 1979.

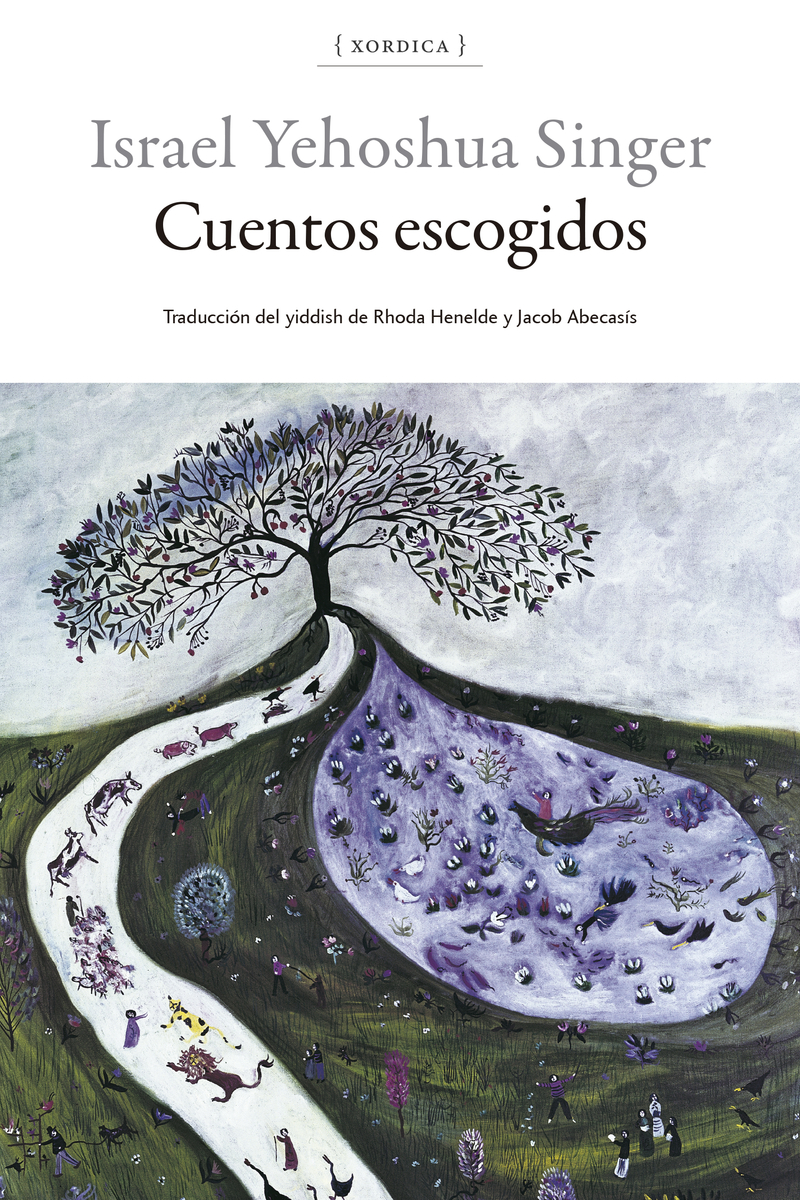

Adaptar sus 700 páginas a un cómic de menos de la mitad no parecía sencillo. Tiphaine Rivière, sin embargo, lo ha logrado en La distinción (Garbuix, 2025). “Yo tardé un mes en leer el original a tiempo completo, así que, a menos que uno esté jubilado o en paro, es difícil encontrar tiempo para hacerlo. Leer el libro de Bourdieu es como someterse a un auténtico psicoanálisis social: no puedes evitar reconocerte en una de las clases sociales que describe. De repente entiendes por qué te gustan determinadas cosas, pero también qué tipo de vacaciones, de amigos o por qué tienes una visión de la pareja o de la familia. Da vértigo darse cuenta de que rasgos de la personalidad que creíamos muy propios son en realidad características sociales. Y también es muy emancipador, porque una vez que entiendes el sistema de valores de otros grupos sociales, puedes moverte más fácilmente entre ellos”, afirma la autora francesa.

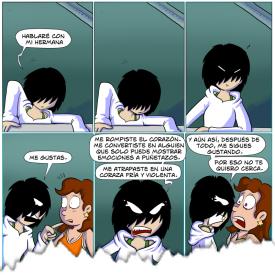

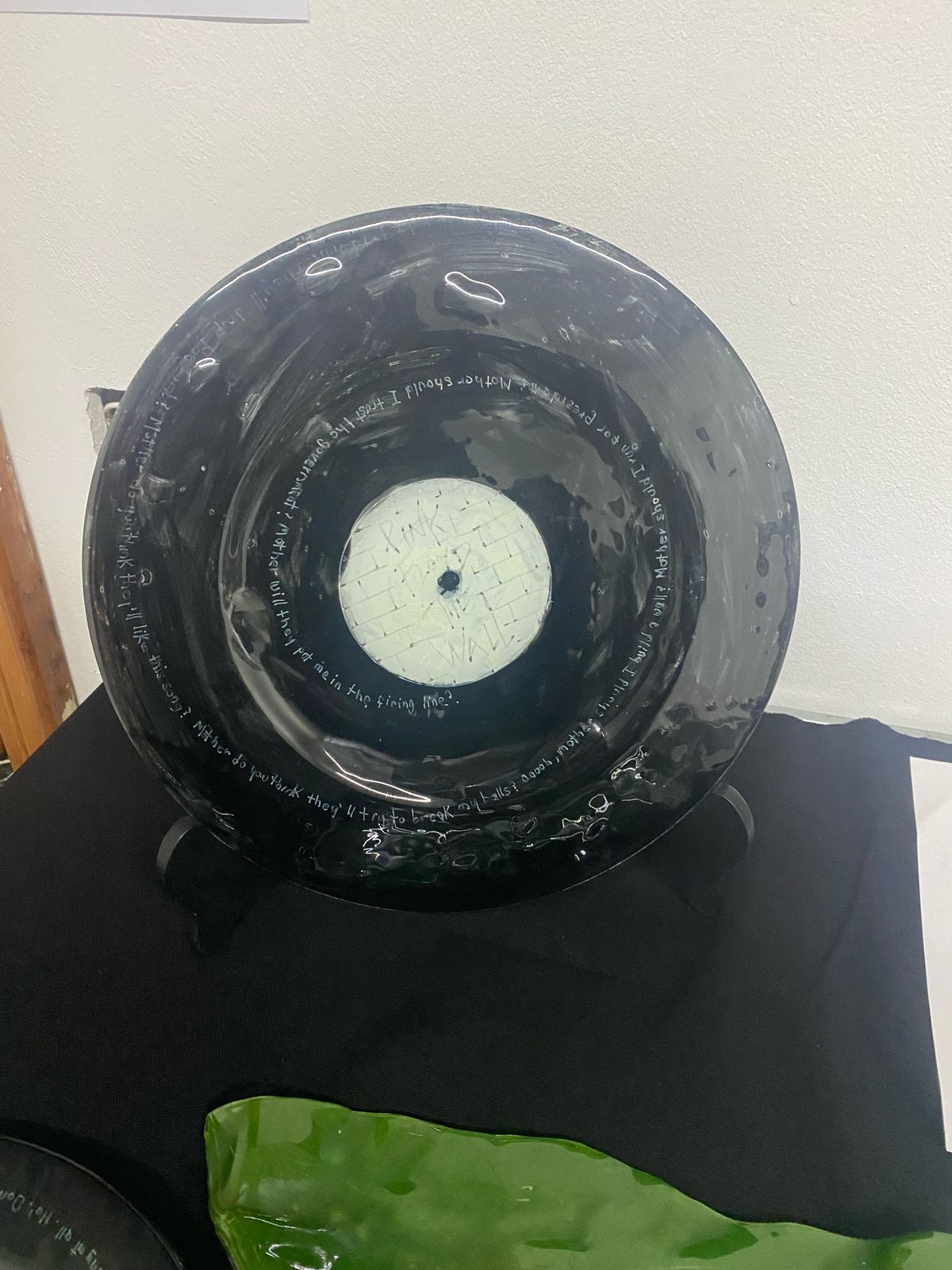

Rivière concibió el cómic como destinado a alumnos de secundaria. “Para que adaptaciones así sean fáciles de leer sin perder complejidad, hay que meter al lector en una historia. Una que cuente con personajes tan vívidos que nos olvidemos de que fueron creados para encarnar conceptos. La ventaja del dibujo es que hace muy fácil mostrar cosas que, de otro modo, llevarían páginas y páginas de descripción. Enseñando a personas de distintos estratos sociales cenando, hablando con sus hijos o cogiendo el autobús, las diferencias en su forma de funcionar saltan a la vista. Así, siguiendo lo que les ocurre a los personajes, el lector comprende intuitivamente la mayoría de los conceptos: cuando se los explico, ya los ha entendido”, sostiene.

No es casual que la trama del cómic se desarrolle en una clase de secundaria. En un aula en la que un profesor de sociales tendrá que descubrir la fórmula que haga atractivo el tema “Cultura y estilos de vida” para su alumnado. “Elegí una clase de secundaria como centro de la acción porque quería que los adolescentes del libro, al volver a casa, empezaran a mirar a sus padres con otros ojos”, explica Rivière. “Y que, al ver a estas dos generaciones frente a frente, el lector comprendiera que los adolescentes serán exactamente como sus padres dentro de 20 años si no dan un paso al lado. Al mismo tiempo, entendemos a los padres, no los juzgamos, porque comprendemos que ellos mismos fueron educados de la misma manera hace 20 o 30 años. Salvo que nadie les dio las llaves para cambiar su destino social”, añade.

La acogida del libro entre algunos jóvenes franceses ha sido muy buena, cuenta la autora. “He conocido a mucha gente en institutos desde que salió el cómic, y están apasionados con el tema. Las reacciones difieren según la clase social de los jóvenes en cuestión. Los chicos de clase trabajadora están muy abatidos al principio. Comprenden que el paso de una clase a otra es extremadamente difícil, que no tienen capital económico, cosa que ya sabían, pero tampoco cultural ni social”, dice.

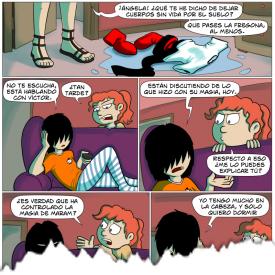

“Sin embargo, como los propios alumnos del cómic que proceden de medios desfavorecidos y empiezan a salir de su microcosmos, les dan ganas de hacer lo mismo. Entender los códigos, aprender a controlar la imagen que quieren proyectar, desarrollar estrategias eficaces para escalar socialmente, informarse. Lo más importante que deben entender es que las clases dominantes desarrollan, consciente o inconscientemente, un sistema que da la impresión a las clases dominadas de que son inferiores por naturaleza. Esto les lleva a autocensurarse, a considerarse ilegítimas y, por tanto, a aceptar su destino. Deben luchar contra esta tendencia, comprender que tienen una cultura tan rica como la de las élites, aunque no sea la cultura legítima, la de la escuela”, señala Rivière.

“En los liceos privilegiados es distinto. Empiezan encantados al darse cuenta de las ventajas de que disfrutan. Se saben aventajados, pero se dan cuenta de que, aunque se arruinaran, seguirían formando parte de las clases dominantes, de que podrían aplicar estrategias de reconversión para recuperar una posición de prestigio u otras ventajas útiles. Y al mismo tiempo, les resulta doloroso poner en tela de juicio aquello de lo que estaban orgullosos”, comenta la autora. “No es solo porque sean trabajadores y tengan talento por lo que tocan el piano juegan al tenis, es porque crecieron en un entorno que lo permite. Suelen defenderse y decir que han trabajado duro para tener éxito. Sin embargo, salen con ganas de abrirse”, agrega.

“En los institutos de clase alta siempre hay varios alumnos que se me acercan al final de la reunión para enseñarme sus dibujos, pedirme los datos de contacto de mi editor o consejos para publicar”, prosigue la ilustradora. “Han aprendido a aprovechar estas oportunidades, se sienten legitimados. En los barrios populares, nadie se atreve. Siempre hay un profesor que, cuando le pregunto si alguien dibuja en clase, se burla de un alumno: ‘Sí, tú dibujas manga todo el tiempo’. Y el alumno no quiere decir que hace algo porque se siente completamente ilegítimo. Hacen muchas preguntas y son muy curiosos y animados. Pero no se atreven a presentar lo que hacen y afirmar que son artistas”, puntualiza Rivière.

Los adolescentes protagonistas del cómic La distinción van familiarizándose con conceptos como “habitus”, “gusto de la necesidad” o “tránsfuga de clase” tanto en el aula como en casa y en la calle. Por su parte, los lectores españoles hallarán que en Francia también existe el mantra de que los hosteleros ya no encuentran camareros porque, supuestamente, la juventud no quiere trabajar. “Según Bourdieu, la meritocracia es una ficción útil”, apunta Rivière. “¿Acaso las nuevas generaciones creen menos en ella? No he leído estudios sobre el tema, pero me parece que el tema de los trabajos de mierda, popularizado por David Graeber, está empezando a ganar terreno. Cada vez más personas empleadas en grandes empresas, tanto jóvenes como mayores, sienten que realizan un trabajo que no sirve para nada o que incluso es tóxico para la sociedad. Así que invierten su energía fuera para protegerse de ese sentimiento de inutilidad”, dice la autora.

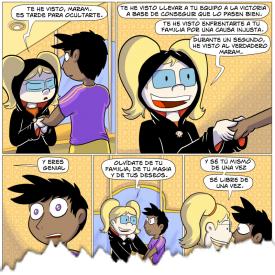

Durante la ceremonia de inauguración de los últimos Juegos Olímpicos, en París, la cantante Aya Nakamura fue una de las estrellas. Al menos, para una gran parte del país que ha hecho de ella una de las artistas francófonas más escuchadas del planeta, alcanzando los 20 millones de oyentes mensuales en Spotify. La extrema derecha puso el grito en el cielo. Marine Le Pen dijo que Nakamura “no canta en francés” y que su presencia en el evento era “una humillación” a la nación. Acólitos del partido ultra llegaron a manifestarse con lemas como “esto es París, no un mercado de Bamako”. Finalmente, la actuación fue un éxito rotundo. La imagen de la artista de origen maliense revisitando a Charles Aznavour y haciendo bailar con ella a miembros de la pomposa Guardia Republicana se convirtió en un icono moderno. No perdamos de vista el escenario: el Pont des Arts, que sobrevuela el Sena para conectar el Louvre con la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Es al entrar a ese edificio para participar en un taller de dibujo cuando uno de los protagonistas de La distinción verbaliza que se sienten fuera de lugar: “Es como si fuéramos patatas fritas que quieren meterse en una caja de bombones”. “En nuestro país, el desprecio de clase más marcado es el de los políticos, cuyas frasecitas indignan profundamente”, afirma Riviére. “François Hollande, expresidente de la República, quien se refirió a los pobres como les sans-dents, desdentados. Emmanuel Macron habla de ‘los que tienen éxito y los que no son nada’. ¡Aleccionó a un parado diciéndole ‘cruzo la calle y encuentro trabajo’!’. Una ministra de Educación, Amélie Oudéa-Castéra, que procede de una familia acomodada, llegó a decir recientemente: ‘lo único que he heredado de mi familia es el amor por el trabajo bien hecho, el gusto por el esfuerzo y la pasión por el mérito’. No creo que haya muchas frases que hubieran gustado más a Bourdieu”, concluye.