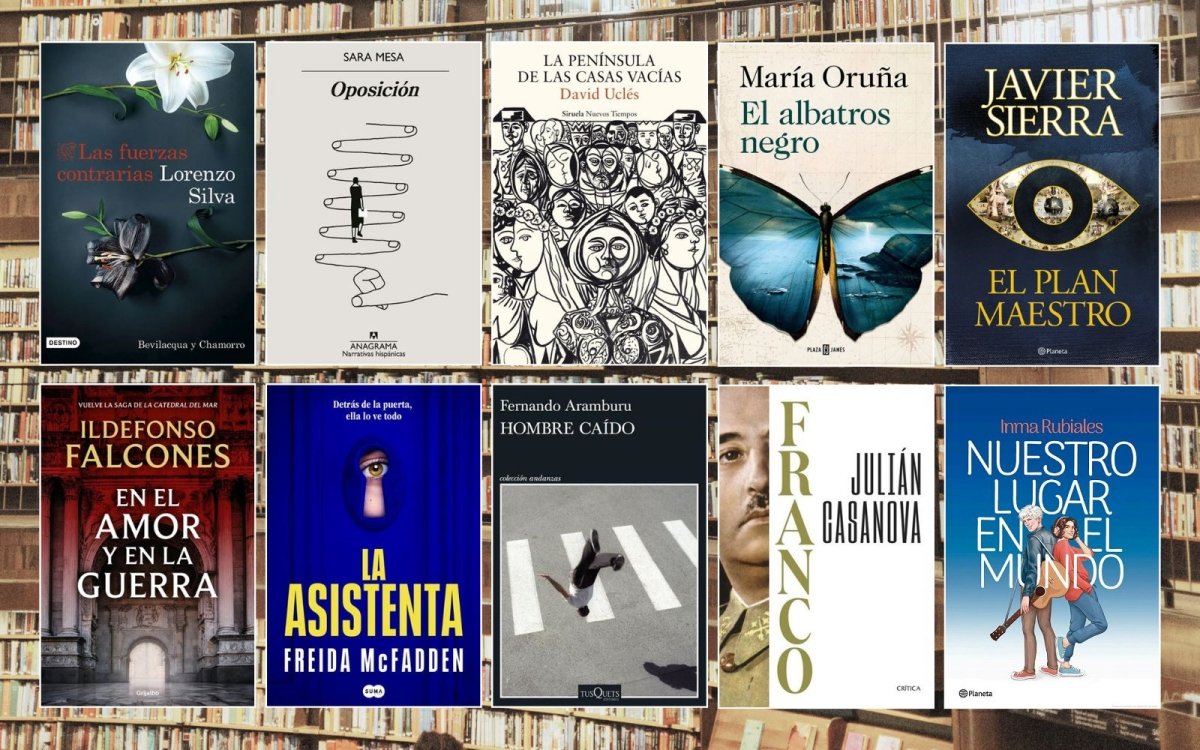

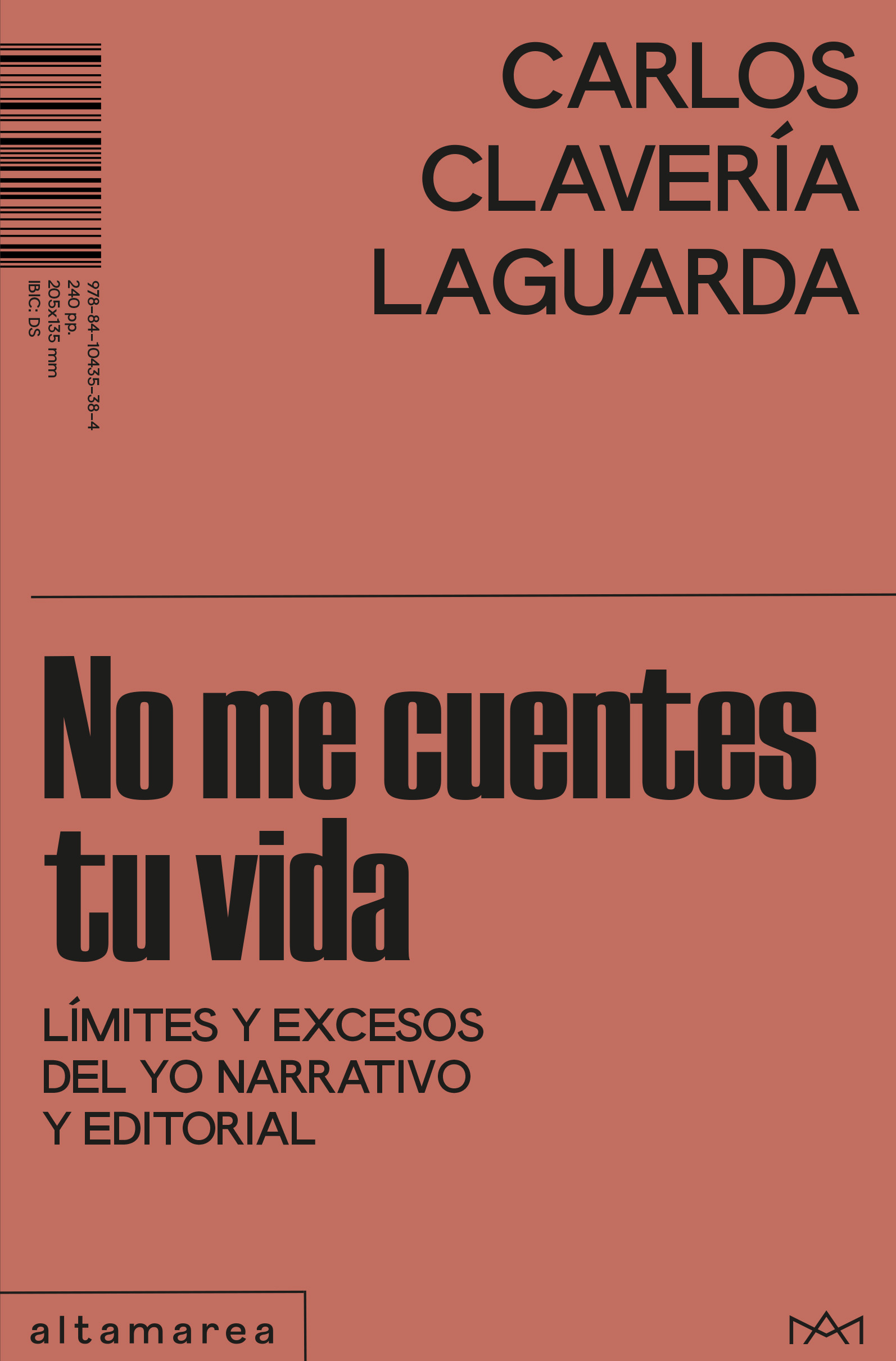

No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda

El mundo literario anda saturado de tanto autor que moja la pluma en el tintero de su propio ombligo. La literatura del yo ocupa todos los anaqueles de las librerías y ahora toca reflexionar sobre el modo en que todo ese narcicismo ha afectado a nuestra cultura. En Zenda reproducimos las primeras páginas de No... Leer más La entrada No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda aparece primero en Zenda.

El mundo literario anda saturado de tanto autor que moja la pluma en el tintero de su propio ombligo. La literatura del yo ocupa todos los anaqueles de las librerías y ahora toca reflexionar sobre el modo en que todo ese narcicismo ha afectado a nuestra cultura.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de No me cuentes tu vida: Límites y excesos del yo narrativo y editorial (Altamarea), de Carlos Clavería Laguarda.

***

PRIMERA PARTE. LA PROSA DEL YO

I. Premisa

Avanzada la lectura del capítulo quinto de Una habitación propia, Virginia Woolf dice que Mary Carmichael deberá (must) «alumbrar su propia alma con las profundidades y las trivialidades, las vanidades y las generosidades que tenga». A continuación, Woolf-Carmichael sigue el paseo imaginario por Londres y entra en una tienda en la que encuentra una joven detrás del mostrador. La joven, para la escritora, era un «espectáculo no menos digno de la pluma que una cumbre nevada o que un desfiladero rocoso». Catalogada la joven como tema literario, Woolf dice preferir «su historia verdadera» [«her true history», la de la joven] a la ciento quincuagésima biografía de Napoleón o al septuagésimo ensayo sobre la influencia de Milton en Keats, como sin duda se aprestan a hacer los profesores universitarios. Las preferencias de Woolf de un tiempo han triunfado en los nuestros, y por partida doble: la literatura abunda en «historias» de muchachas y muchachos contadas para hacernos creer que son verdad dentro de un mundo supuestamente inventado. Los muchachos y las muchachas han tomado cartas en el asunto y se han lanzado a «alumbrar su alma» con la llama de la antorcha del yo hasta dejar entrever, en muchos casos, «trivialidades y vanidades».

Hoy, aquella inundación [de 1990] se ha convertido en un tsunami. Hemos llegado a un punto en que lo mejor que puede llegar a escribir un recensor acerca de una narración autobiográfica es que… bueno, al menos no es un memoir […] de esos al estilo «pobrecita de mí».

Woolf se lamentaba en 1929 de otra particularidad de los escritos: la abundancia del «yo» masculino como objeto literario —o como intercalación en una obra literaria—, exceso que se había convertido en endémico. Los yos copaban y copan los libros de autores y autoras y el sexo o las cualidades intelectuales no eran y no son discriminatorias. Poco después de que la escritora inglesa le reclamara a su amiga— alter ego indagar las profundidades del alma femenina, sostuvo que era imposible leer un libro escrito por un hombre porque la sombra del yo impedía ver más allá, porque la sombra del árbol del yo, imagen del I inglés en cursiva, impedía ver el bosque de la literatura:

Pero al cabo de un capítulo o dos una sombra pareció tenderse sobre la página. Era una raya bifurcada y oscura, una sombra de forma parecida a la palabra «yo». Trataba de esquivarme por cualquier lado para ver el paisaje detrás de la forma. No podía divisar si había un árbol o una mujer paseando. Siempre la palabra «yo» que me reclamaba. Empezaba a cansarme del «yo» [Woolf 2020:128].

La presencia del «yo» en la narrativa no era nuevísima en 1929, por lo que no es nueva hoy y no carece de palabras que la definan, aunque no sean estrictamente sinónimas. El nombre de los géneros literarios a los que se quiere adscribir el egocentrismo hecho relato depende de los matices que quieran ponerle al «yo» literario los críticos correspondientes: biografía, autobiografía, cuaderno, autoficción, novela de formación. Grazia Cherchi recordaba en una anécdota profesional hecha literatura que el pecado no es que la chica del mostrador y el taxista quieran escribir, sino que consideren su vida hecho literario por el simple hecho de ser su vida. Es decir, Cherchi advertía de que lo auto «no» lleva inmediatamente a lo narrativo (o fiction) y que en la condición endémica de la narrativa egocéntrica se había implantado una semilla borde que anunciaba —Cherchi se equivocaba en 1986— el agostamiento:

—Soy arquitecto, pero me he hartado —me informa mi amigo—. Me he tomado dos años sabáticos y he escrito una novela.

Lo dice con el tono de quien anuncia una buena nueva.

—No es una novedad. Hoy todos escriben novelas —digo.

—Sí, pero esta es especial. Ne debería decirlo yo, pero es especial de verdad. Le he dedicado dos años

[…].

—Vas muy cargada.

—Quien lo ha escrito haría bien en dedicarse a trabajos manuales.

—No lo dudo. Además, no hay escritores menores de sesenta años. Es un fenómeno mundial

[…].

—¿Te has dado cuenta de que ahora escriben, sobre todo, los no escritores? —digo a la vez que pido un café.

—En el último mes he leído las novelas de un juez, un médico, dos abogados, un sociólogo…

—¿No te olvidas de las mujeres? A mí, la semana pasada, me ha tocado una condesa, una actriz, una psicoanalista y una asistente social.

—Es verdad, las mujeres han vuelto con mucha fuerza al mundo de la escritura. Ayer se me lamentaba un crítico: «Me veo obligado a una castidad forzada. Antes de pasar a mayores, todas, digo todas, las mujeres se sacan de la manga un manuscrito».

—Será por influencia de las películas americanas, pero hace tiempo que las novelas parecen guiones cinematográficos —digo.

—Hay más plot que antes, es cierto, pero la acción ya no te quita la respiración. Es el negro quien se encarga de que la acción no te corte la respiración, pues entre un robo y un tiroteo, después de una violación te suelta unos monólogos en los que evoca infelicidades infantiles, familiares y existenciales que no importan a nadie un comino. [Y aquí, se insinúa que el negro de Le Carré es quien pone el relleno…].

Francesco me acompaña a la parada de taxis. Tiro los fajos de papel en el asiento.

—¡Cuánto papel —dice el taxista—, ¿qué son?

—Novelas que debo leer.

—Por Dios, ¡qué suerte! Yo también he escrito un libro: mi vida. Aquí lo tengo.

Y con la manaza ondea al viento un fajo de folios.

El fenómeno es transoceánico. Daniel Mendelsohn recuerda el elenco de las categorías laborales que se han dedicado al memoir en Estados Unidos según Sam Yagoda: caballerizos, sastres, agricultores, lañadores y predicadores itinerantes sintieron la necesidad de dar testimonio de sus vidas. Recuérdese que, por tiempo y calidad, las letras españolas dieron primero: tenemos pícaros y capitanes valerosos capaces de inaugurar un género literario; inigualado, por demás.

De todos los nombres que se le dedican a la prosa literaria nacida del yo, parece que haya triunfado en castellano el de «autoficción». La bibliografía que traza la historia de la presencia del «yo» en la prosa es casi infinita.

I.1. Rudimentos teóricos

No me voy a detener mucho en definiciones, justificaciones y aclaraciones académicas acerca de qué entienden los estudiosos, ni qué entiendo, por autoficción o semejantes. Serán pocas y las arroparé con ejemplos no siempre sesudos, es decir, a veces sacados de la experiencia, que para algunos es la parte real del «yo», aunque con tanto yo en un ensayo pueda parecer que de la prosa del yo hemos pasado al ensayo del yo o «autoensayo».

Durante no pocos años estuve al tanto de las «propuestas de publicación» que recibió una editorial de Madrid. Tuve acceso a un promedio de tres inéditos (y medio) por semana: es decir, dispongo de un corpus considerable de inéditos en los que basar algunas reflexiones. Quizá no sea un corpus representativo de la industria editorial que reproduce libros así por millares, pero es sintomático del peligro que esconde la parte oculta del iceberg si, en un lugar apartado del reino, hasta las duquesas y las psicólogas y las catedráticas de biología, y los poseedores de másteres en comunicación y los profesores de literatura y los arquitectos en año sabático envían «prosa del yo» en busca de editor; hablo de autoficción y similares: diarios, memorias, sagas familiares, un amor en primera persona en un verano playero.

Intuyo que los editores no me dieron a leer todas las propuestas recibidas porque son capaces por sí solos de discriminar «las analfabetas y los analfabetos —abogo por la par conditio creditorum— literarios inconscientes de serlo» de quienes merecen una dedicación que vaya más allá de las diez primeras páginas. Se dice que la expresión entrecomillada era una de las preferidas de Leo Longanesi.

[…]

—————————————

Autor: Carlos Clavería Laguarda. Título: No me cuentes tu vida. Editorial: Altamarea. Venta: Todos tus libros.

La entrada No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda aparece primero en Zenda.