Los escalones blancos

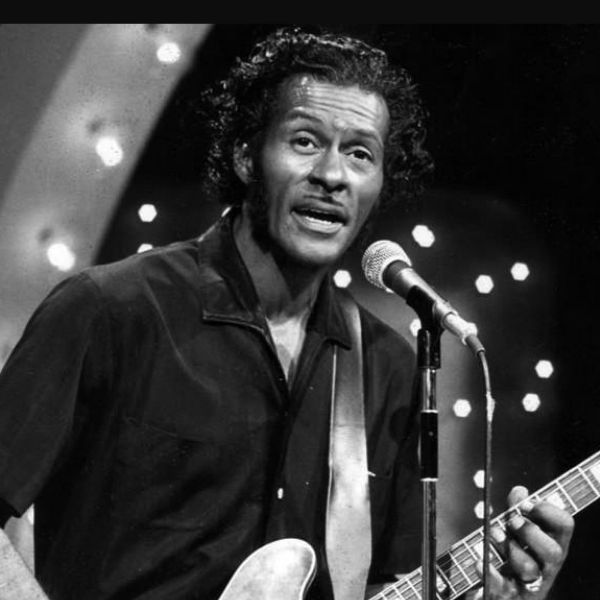

Billie Holiday cantaba pesar de la exclusión, del reformatorio por el que había pasado, del racismo imperante en cualquier ciudad de los Estados Unidos y de la violación que había sufrido a los diez años La hija de Sadie Fagan y Clarence Holiday tenía un problema con su nombre de pila, Eleanora. “Era tan puñeteramente largo que nadie lo decía bien” (Lady Sings the Blues, 1956). Nunca le había gustado, y le gustaba aún menos desde que su abuela la había empezado a llamar Nora. En cambio, no le importaba que su padre la llamara Bill por sus gustos supuestamente poco femeninos, entre los que estaba la práctica del boxeo; pero, como “también quería ser bonita y tener un nombre bonito”, aquella adolescente que ya era adulta (“cuando eres pobre, creces deprisa”) combinó el apodo paterno con el pseudónimo de una de las actrices más versátiles del cine mudo, a quien adoraba: Billie Dove. “Creo que no me perdí una sola película” suya, confesó en su autobiografía, redactada por el periodista William Duffy, del New York Post. “Estaba loca por ella; me arreglaba el pelo como ella, y terminé por tomar prestado su nombre”. Acababa de nacer Billie Holiday, aunque la mujer que estaba a punto de convertirse en una de las mejores, más singulares y más influyentes cantantes de la Historia del jazz y el blues llevara toda la vida cantando. Cantaba cuando montaba en bicicleta y cuando fregaba casas de Baltimore a cambio de un sueldo miserable, que en el mejor de sus días llegó a la friolera de 2,10 dólares, el equivalente a “catorce cocinas o suelos de cuartos de baño y un montón de escalones” blancos. Cantaba pesar de la exclusión, del reformatorio por el que había pasado, del racismo imperante en cualquier ciudad de los Estados Unidos y de la violación que había sufrido a los diez años. Cantaba “todo el tiempo” y, cada vez que se le presentaba la posibilidad de escuchar música en algún sitio, iba sin pensárselo dos veces; por ejemplo, al prostíbulo que estaba junto a su casa, el de Alice Dean. Tener “un gramófono eran palabras mayores en aquella época, y el único garito del barrio que tenía uno era el de Alice”. Además, los prostíbulos eran casi el único lugar donde los negros y los blancos “se relacionaban de algún modo natural” por entonces, ya que “desde luego, no se codeaban en las iglesias”. El local de Alice fue crucial en la evolución musical de Billie Holiday, que no estaba en él como estaría en Nueva York, donde tuvo que dedicarse a la prostitución para poder pagar un alquiler. Se limitaba a limpiar, hacer recados, “vaciar palanganas” y sustituir “toallas y jabones”; pero “cuando llegaba el momento de cobrar”, hablaba con la dueña y le decía “que se podía quedar con el dinero si permitía que fuera a su salón delantero y escuchara” los discos de dos artistas muy concretos, “Louis Armstrong y Bessie Smith”. A veces, “me ponían tan triste que rompía a llorar; a veces, estaba tan contenta que se me olvidaba cuánto dinero duramente ganado me estaban costando las sesiones del salón”; y encima, con la oposición de su madre, no tan disgustada ante el hecho de que frecuentara un burdel como ante el desconcertante detalle de que una mujer “que no trabajaba gratis para nadie” volviera siempre a casa sin “ningún botín”. La música lo era todo para Holiday, condenada a circunstancias parecidas a las de Ella Fitzgerald y Ethel Waters, quien enfatizó igualmente los aspectos luminosos de determinados espacios en su primera autobiografía (His Eye Is on the Sparrow, de 1951): “Allí no había prejuicios raciales”; todos “nosotros, blancos, negros y amarillos, éramos parias”. Ese factor de clase estaba presente en toda la obra de Billie Holiday, donde el contexto social y sus consecuencias emocionales son tan decisivos como en las fotografías de Dorothea Lange y las novelas de Dashiell Hammett. No es cierto que su única aportación militante fuera la maravillosa Strange Fruit, escrita por el miembro del Partido Comunista que más tarde adoptaría a los hijos de Ethel y Julius Rosenberg, ejecutados en 1953 por pasar información a la Unión Soviética: el poeta y compositor Abel Meeropol. Holiday sabía que “da igual que te cubras hasta las tetas de satén blanco”, porque “sigues trabajando en una plantación”, y puede que no haya nada más injusto en todo lo que se ha escrito sobre ella que la imposible comparación política con la magnífica Nina Simone. Ni la década de 1930 era la de 1960 ni se debe poner en el mismo plano a una persona que aprendió a cantar sobreviviendo en calles y tugurios y a otra de formación tan clásica que estudió en la Juilliard School de Nueva York, por mucho que las dos sufrieran el racismo en carne propia. Abrir caminos donde no los hay tiene un precio extremadamente alto y, por supuesto, luchar sola tampoco es lo mismo que formar parte de un movimiento. Billie Holiday encontró por fin lo que buscaba y, naturalmente, tuvo que ser en los clubs nocturnos del Harle

Billie Holiday cantaba pesar de la exclusión, del reformatorio por el que había pasado, del racismo imperante en cualquier ciudad de los Estados Unidos y de la violación que había sufrido a los diez años

La hija de Sadie Fagan y Clarence Holiday tenía un problema con su nombre de pila, Eleanora. “Era tan puñeteramente largo que nadie lo decía bien” (Lady Sings the Blues, 1956). Nunca le había gustado, y le gustaba aún menos desde que su abuela la había empezado a llamar Nora. En cambio, no le importaba que su padre la llamara Bill por sus gustos supuestamente poco femeninos, entre los que estaba la práctica del boxeo; pero, como “también quería ser bonita y tener un nombre bonito”, aquella adolescente que ya era adulta (“cuando eres pobre, creces deprisa”) combinó el apodo paterno con el pseudónimo de una de las actrices más versátiles del cine mudo, a quien adoraba: Billie Dove. “Creo que no me perdí una sola película” suya, confesó en su autobiografía, redactada por el periodista William Duffy, del New York Post. “Estaba loca por ella; me arreglaba el pelo como ella, y terminé por tomar prestado su nombre”.

Acababa de nacer Billie Holiday, aunque la mujer que estaba a punto de convertirse en una de las mejores, más singulares y más influyentes cantantes de la Historia del jazz y el blues llevara toda la vida cantando. Cantaba cuando montaba en bicicleta y cuando fregaba casas de Baltimore a cambio de un sueldo miserable, que en el mejor de sus días llegó a la friolera de 2,10 dólares, el equivalente a “catorce cocinas o suelos de cuartos de baño y un montón de escalones” blancos. Cantaba pesar de la exclusión, del reformatorio por el que había pasado, del racismo imperante en cualquier ciudad de los Estados Unidos y de la violación que había sufrido a los diez años. Cantaba “todo el tiempo” y, cada vez que se le presentaba la posibilidad de escuchar música en algún sitio, iba sin pensárselo dos veces; por ejemplo, al prostíbulo que estaba junto a su casa, el de Alice Dean. Tener “un gramófono eran palabras mayores en aquella época, y el único garito del barrio que tenía uno era el de Alice”. Además, los prostíbulos eran casi el único lugar donde los negros y los blancos “se relacionaban de algún modo natural” por entonces, ya que “desde luego, no se codeaban en las iglesias”.

El local de Alice fue crucial en la evolución musical de Billie Holiday, que no estaba en él como estaría en Nueva York, donde tuvo que dedicarse a la prostitución para poder pagar un alquiler. Se limitaba a limpiar, hacer recados, “vaciar palanganas” y sustituir “toallas y jabones”; pero “cuando llegaba el momento de cobrar”, hablaba con la dueña y le decía “que se podía quedar con el dinero si permitía que fuera a su salón delantero y escuchara” los discos de dos artistas muy concretos, “Louis Armstrong y Bessie Smith”. A veces, “me ponían tan triste que rompía a llorar; a veces, estaba tan contenta que se me olvidaba cuánto dinero duramente ganado me estaban costando las sesiones del salón”; y encima, con la oposición de su madre, no tan disgustada ante el hecho de que frecuentara un burdel como ante el desconcertante detalle de que una mujer “que no trabajaba gratis para nadie” volviera siempre a casa sin “ningún botín”. La música lo era todo para Holiday, condenada a circunstancias parecidas a las de Ella Fitzgerald y Ethel Waters, quien enfatizó igualmente los aspectos luminosos de determinados espacios en su primera autobiografía (His Eye Is on the Sparrow, de 1951): “Allí no había prejuicios raciales”; todos “nosotros, blancos, negros y amarillos, éramos parias”.

Ese factor de clase estaba presente en toda la obra de Billie Holiday, donde el contexto social y sus consecuencias emocionales son tan decisivos como en las fotografías de Dorothea Lange y las novelas de Dashiell Hammett. No es cierto que su única aportación militante fuera la maravillosa Strange Fruit, escrita por el miembro del Partido Comunista que más tarde adoptaría a los hijos de Ethel y Julius Rosenberg, ejecutados en 1953 por pasar información a la Unión Soviética: el poeta y compositor Abel Meeropol. Holiday sabía que “da igual que te cubras hasta las tetas de satén blanco”, porque “sigues trabajando en una plantación”, y puede que no haya nada más injusto en todo lo que se ha escrito sobre ella que la imposible comparación política con la magnífica Nina Simone. Ni la década de 1930 era la de 1960 ni se debe poner en el mismo plano a una persona que aprendió a cantar sobreviviendo en calles y tugurios y a otra de formación tan clásica que estudió en la Juilliard School de Nueva York, por mucho que las dos sufrieran el racismo en carne propia. Abrir caminos donde no los hay tiene un precio extremadamente alto y, por supuesto, luchar sola tampoco es lo mismo que formar parte de un movimiento.

Billie Holiday encontró por fin lo que buscaba y, naturalmente, tuvo que ser en los clubs nocturnos del Harlem. La primera vez que le pidieron que cantara, el silencio que se hizo fue tan absoluto que “si a alguien se le hubiera caído una horquilla, habría sonado como una bomba” (Lady Sings the Blues). También encontró al productor y activista John Hammond, quien la puso en contacto con Bennie Goodman, lo cual llevó a su primer disco y, por encima de todo —tras trabajar con las bandas de Count Basie y Artie Shaw—, a conocer al que sería su mejor amigo, el mítico saxofonista Lester Young, con quien grabó algunas de sus mejores canciones. En un mundo diferente, o siquiera vagamente cercano a la realidad edulcorada de Hollywood, aquello sólo habría sido el principio de una carrera asombrosa; en el mundo real, Billie Holiday sufrió una persecución en toda regla por parte del Federal Bureau of Narcotics (FSN) desde el preciso momento en que empezó a cantar la mencionada Strange Fruit: “Sangre en las hojas y sangre en las raíces,/ cuerpos negros balanceándose en la sureña brisa,/ fruta extraña colgando de los álamos”.

Hay quien dice que Lady Day, como la llamaba Lester, falleció de cáncer hepático e, indirectamente, de su adicción a la heroína. Es una forma rápida de ocultar que el FSN, dirigido por un personaje tan oscuro como Harry J. Anslinger, convirtió sus últimos años en un infierno de denuncias y cárcel con la excusa de la “guerra contra las drogas”, hasta el extremo de detenerla y retirarle la metadona en el hospital donde intentaba recuperarse de su enfermedad. “Me van a matar, me van a matar aquí. No se lo permitas”, dijo a un amigo, que fue expulsado por la policía. En cierto modo, volvía a estar en el mundo de su juventud, el de los “malditos escalones blancos” —típicos de Baltimore— de señoras a las que no les importaba “lo mugrientas que estuvieran sus casas”, sino sólo la claridad del mármol de sus portales. Hoy, nadie se acuerda de Anslinger y los suyos, funcionarios de presidentes tan dispares como Hoover y Kennedy; pero Billie Holiday sigue cantando mientras friega.

![¡¡Vuelos a Zanzíbar!! (desde España) a partir de SOLO 514€ [ida y vuelta]](https://cdn.guialowcost.es/wp-content/uploads/zanzibar-playa.jpg)