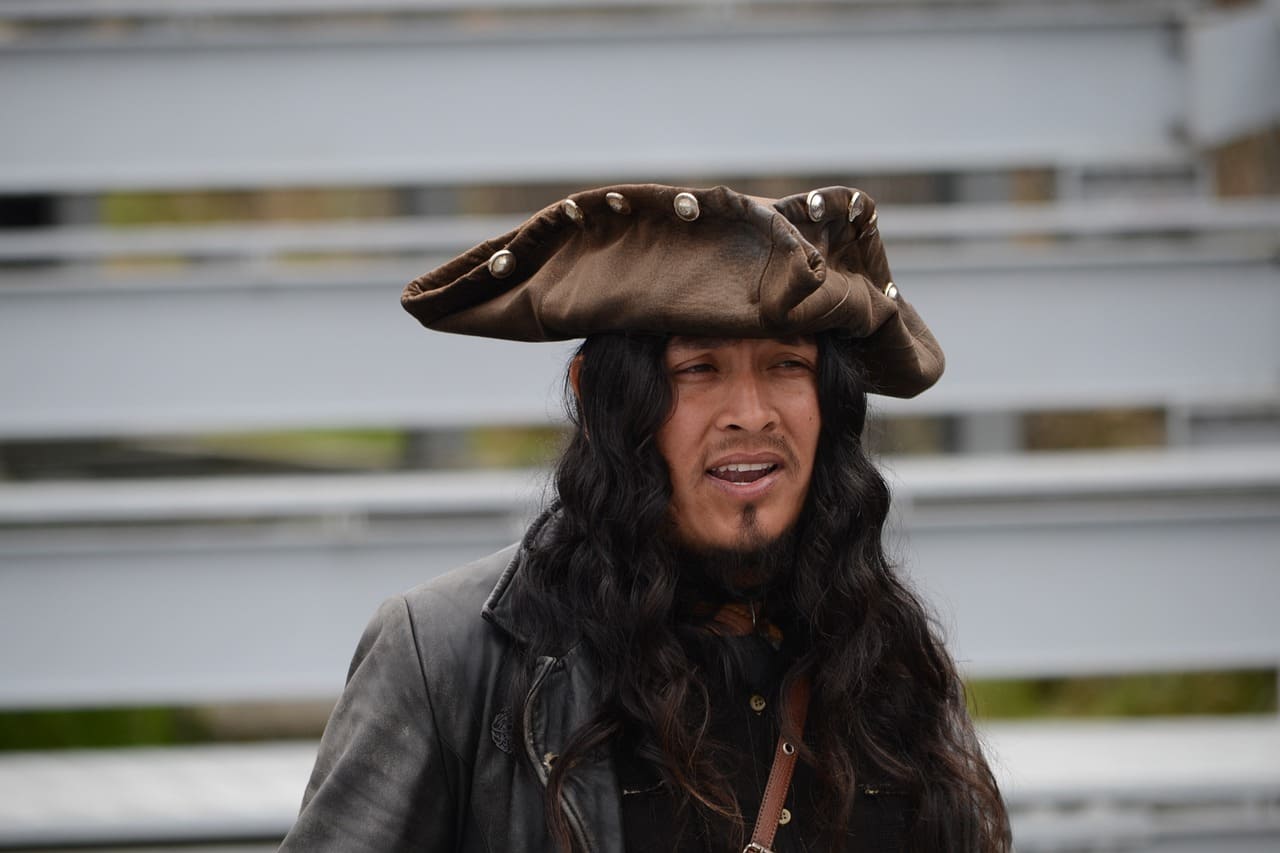

Jaime Rubio Hancock, escritor: "Me fascina que solo cuando pasa algo raro en un edificio, los vecinos interactúan entre sí”

El periodista catalán escribe con humor kafkiano una novela entre 'Aquí no hay quien viva' y '13, Rue del Percebe', pero en el barrio barcelonés de SantsLuisgé Martín: “Me duele haber sido el origen del nuevo dolor de Ruth Ortiz” Fenómenos anormales, desde el punto de vista de la física, se suceden en un edificio de viviendas del barrio de Sants, en Barcelona. Como si se tratara de un 13, Rue del Percebe lisérgico, y sin motivo aparente, los distintos pisos del bloque presentan alteraciones de las leyes de la naturaleza. Una científica, Mireia Rojo, y su ayudante Jaime, inquilino de una de las viviendas, en la cual se aceleran las sinapsis cerebrales de sus moradores, investigarán los sucesos y descubrirán que detrás de ellos hay una explicación. Tratarán, por tanto, de enmendar el trastorno físico que padece el edificio. De esta trama se sirve Jaime Rubio Hancock (Barcelona, 1977) para presentarnos Sitges (Altamarea, 2025), su nueva novela tras El informe Penkse (Altamarea, 2023). En ella disecciona, con su bisturí cargado de humor, los tics y costumbres humanos y las relaciones en las escaleras de vecinos, donde cada uno es, como se dice coloquialmente, “de su madre y de su padre” pero están todas y todos obligados a entenderse. Rubio Hancock, que estuvo el pasado 23 de abril firmando ejemplares en distintas librerías barcelonesas, encontró tiempo para responder las preguntas de elDiario.es. Sitges es una novela con una trama que requiere un gran esfuerzo imaginativo. ¿Cómo se gesta la idea del libro? No hay un “momento eureka” como tal, sino más bien un proceso gradual, consecuencia de que siempre me ha hecho gracia la idea de ambientar una historia en un edificio de vecinos, porque es una forma de mezclar a gente muy diferente que normalmente no se mezclaría. En un trabajo sí que hay gente de edades, perfiles y procedencias diferentes, pero más o menos todos y todas tienen una formación similar y se dedican a lo mismo. Pero en una escalera de vecinos no tiene por qué ser así. Los vecinos normalmente no interactúan si no pasa algo fuera de lo común. Pero cuando hay algo raro, como en esta novela, es cuando hablas con tus vecinos y estableces una relació. Eso me fascina y es un motor muy potente que se ha desarrollado en películas, series y novelas. Por otro lado, siempre me han gustado mucho las historias de viajes en el tiempo, que es otra temática que también da mucho juego. Y también las historias de fenómenos anómalos, de ciencia ficción, pero siempre con un toque más doméstico, al nivel de Barcelona, donde la actitud de los vecinos respecto a lo que le sucede a su edificio sea la de no acabar de tomárselo en serio. Por ejemplo, en la novela hay un piso que tiene una grieta que da a un callejón del pueblo de Sitges, pero en un universo paralelo; en otro, la gente rejuvenece; otro es en blanco y negro y otro no se mueve de 1973, etc. Ahora bien, lo que preocupa a los habitantes de la finca es si las anomalías bajarán el precio de sus casas o si inciden en la recepción de la señal wifi, etc. El libro está lleno de divulgación física a un nivel muy didáctico. ¿Le interesa la literatura científica? Sí, soy aficionado a la ciencia ficción. Si te gusta el tema de viajes en el tiempo y cosas por el estilo, al final acabas leyendo los básicos de la divulgación como Stephen Hawking o Carl Sagan. Y supongo que, aunque no ha sido algo planificado, los comentarios de ciencia básica han ido fluyendo al tiempo que redactaba la trama. De todos modos, creo que aportan algo que hace la novela más interesante y facilitan además la credibilidad de lo que pasa en Sitges. A colación del tema de la física, merece la pena destacar la intención de buscar explicaciones racionales a lo que sucede en el edificio que usted describe en el argumento, porque vivimos tiempos de negacionismo oscurantista, donde cualquier fenómeno, por nimio que sea, se aprovecha para lanzar teorías disparatas. De hecho, los dos protagonistas insisten a lo largo del relato en que todo se puede explicar, aunque no sepamos cómo explicarlo. Y yo creo que esa es, digamos, la actitud que hay que tener. Pero en la novela coexisten los dos extremos, porque hay una adivina que cree en espíritus, médiums, auras y cosas así. También hay un personaje, un industrial estadounidense, que es un defensor de los universos paralelos y los usa para justificar diferentes fenómenos, como el “efecto Mandela”. Al final, la novela le da parcialmente la razón... Pero claro, esto es una novela de humor que va de cosas inocuas como los universos paralelos, no de cuestiones serias como el cambio climático o las vacunas, temas cuya negación tiene consecuencias muy negativas. Tanto en Sitges como en su anterior novela, El Informe Penkse (Altamarea, 2023), utiliza elementos argumentales ka

El periodista catalán escribe con humor kafkiano una novela entre 'Aquí no hay quien viva' y '13, Rue del Percebe', pero en el barrio barcelonés de Sants

Luisgé Martín: “Me duele haber sido el origen del nuevo dolor de Ruth Ortiz”

Fenómenos anormales, desde el punto de vista de la física, se suceden en un edificio de viviendas del barrio de Sants, en Barcelona. Como si se tratara de un 13, Rue del Percebe lisérgico, y sin motivo aparente, los distintos pisos del bloque presentan alteraciones de las leyes de la naturaleza.

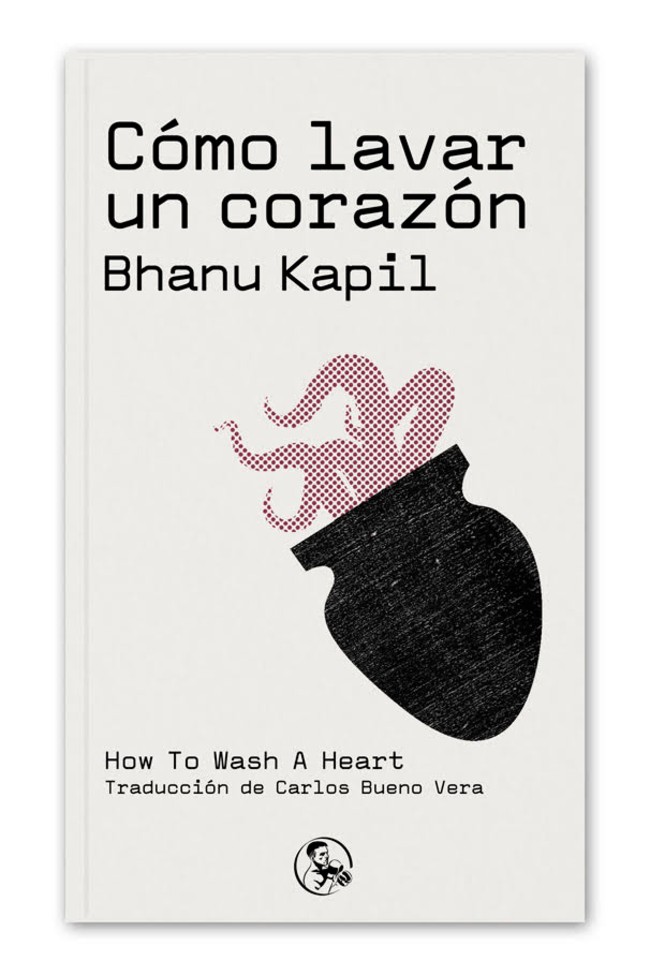

Una científica, Mireia Rojo, y su ayudante Jaime, inquilino de una de las viviendas, en la cual se aceleran las sinapsis cerebrales de sus moradores, investigarán los sucesos y descubrirán que detrás de ellos hay una explicación. Tratarán, por tanto, de enmendar el trastorno físico que padece el edificio. De esta trama se sirve Jaime Rubio Hancock (Barcelona, 1977) para presentarnos Sitges (Altamarea, 2025), su nueva novela tras El informe Penkse (Altamarea, 2023).

En ella disecciona, con su bisturí cargado de humor, los tics y costumbres humanos y las relaciones en las escaleras de vecinos, donde cada uno es, como se dice coloquialmente, “de su madre y de su padre” pero están todas y todos obligados a entenderse. Rubio Hancock, que estuvo el pasado 23 de abril firmando ejemplares en distintas librerías barcelonesas, encontró tiempo para responder las preguntas de elDiario.es.

Sitges es una novela con una trama que requiere un gran esfuerzo imaginativo. ¿Cómo se gesta la idea del libro?

No hay un “momento eureka” como tal, sino más bien un proceso gradual, consecuencia de que siempre me ha hecho gracia la idea de ambientar una historia en un edificio de vecinos, porque es una forma de mezclar a gente muy diferente que normalmente no se mezclaría. En un trabajo sí que hay gente de edades, perfiles y procedencias diferentes, pero más o menos todos y todas tienen una formación similar y se dedican a lo mismo. Pero en una escalera de vecinos no tiene por qué ser así.

Los vecinos normalmente no interactúan si no pasa algo fuera de lo común. Pero cuando hay algo raro, como en esta novela, es cuando hablas con tus vecinos y estableces una relació. Eso me fascina y es un motor muy potente que se ha desarrollado en películas, series y novelas. Por otro lado, siempre me han gustado mucho las historias de viajes en el tiempo, que es otra temática que también da mucho juego.

Y también las historias de fenómenos anómalos, de ciencia ficción, pero siempre con un toque más doméstico, al nivel de Barcelona, donde la actitud de los vecinos respecto a lo que le sucede a su edificio sea la de no acabar de tomárselo en serio. Por ejemplo, en la novela hay un piso que tiene una grieta que da a un callejón del pueblo de Sitges, pero en un universo paralelo; en otro, la gente rejuvenece; otro es en blanco y negro y otro no se mueve de 1973, etc. Ahora bien, lo que preocupa a los habitantes de la finca es si las anomalías bajarán el precio de sus casas o si inciden en la recepción de la señal wifi, etc.

El libro está lleno de divulgación física a un nivel muy didáctico. ¿Le interesa la literatura científica?

Sí, soy aficionado a la ciencia ficción. Si te gusta el tema de viajes en el tiempo y cosas por el estilo, al final acabas leyendo los básicos de la divulgación como Stephen Hawking o Carl Sagan. Y supongo que, aunque no ha sido algo planificado, los comentarios de ciencia básica han ido fluyendo al tiempo que redactaba la trama. De todos modos, creo que aportan algo que hace la novela más interesante y facilitan además la credibilidad de lo que pasa en Sitges.

A colación del tema de la física, merece la pena destacar la intención de buscar explicaciones racionales a lo que sucede en el edificio que usted describe en el argumento, porque vivimos tiempos de negacionismo oscurantista, donde cualquier fenómeno, por nimio que sea, se aprovecha para lanzar teorías disparatas.

De hecho, los dos protagonistas insisten a lo largo del relato en que todo se puede explicar, aunque no sepamos cómo explicarlo. Y yo creo que esa es, digamos, la actitud que hay que tener. Pero en la novela coexisten los dos extremos, porque hay una adivina que cree en espíritus, médiums, auras y cosas así.

También hay un personaje, un industrial estadounidense, que es un defensor de los universos paralelos y los usa para justificar diferentes fenómenos, como el “efecto Mandela”. Al final, la novela le da parcialmente la razón... Pero claro, esto es una novela de humor que va de cosas inocuas como los universos paralelos, no de cuestiones serias como el cambio climático o las vacunas, temas cuya negación tiene consecuencias muy negativas.

Tanto en Sitges como en su anterior novela, El Informe Penkse (Altamarea, 2023), utiliza elementos argumentales kafkianos como nudos de la trama. Parece que ya forman parte de su estilo...

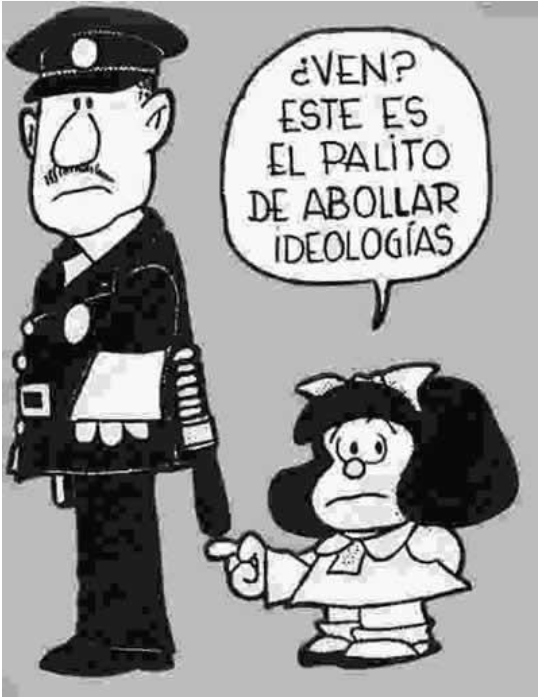

Sin duda Kafka me encanta. André Bretón incluye La metamorfosis en su Antología del humor negro. Lo que le sucede al protagonista de La metamorfosis no es para reírse, es muy angustioso, pero si lo reflexionas bien, es muy gracioso: una persona que se levanta convertida en un insecto gigante y lo primero que piensa es que va a llegar tarde al trabajo. Esa es la parte de los relatos de Kafka que a mí me gusta: la que denuncia que las convenciones sociales, la burocracia, el papeleo, es decir lo que diga un papel es muchas veces más importante que lo que está pasando de verdad.

De Kafka me gusta su denuncia que las convenciones sociales, la burocracia y el papeleo

Es algo extrapolable también a lo que sucede con la información: nos quedamos con lo pequeño, con lo que tenemos delante, y no somos capaces de ver el cuadro más general. No somos capaces de ir más lejos que lo que vemos en la pantalla del móvil, ya no miramos ni pensamos a largo plazo. De todas formas pienso que no es solo culpa nuestra, sino de las condiciones en que vivimos: la precariedad, la dificultad para encontrar piso, etc., nos impiden pararnos a pensar.

En la línea de lo que comenta, ¿cree que la irrupción de las nuevas tecnologías es en gran medida responsable?

Asegura el filósofo y ensayista Douglas Rushkoff en Present shock: when everything happens now, un libro publicado en 2013, que vivimos tanto en el presente inmediato que no recordamos el pasado, no reflexionamos sobre lo que hemos vivido y tampoco reflexionamos sobre lo que vamos a vivir, sino que existimos solo en la notificación que nos acaba de llegar al móvil; en la conversación de WhatsApp que tenemos abierta o en el tuit que acabamos de compartir.

Y eso es un gran peligro. Aunque, insisto, no es algo que sea culpa nuestra, porque a veces se vende como que no tenemos suficiente fuerza de voluntad como para vencer a las redes sociales y para no mirar el móvil, pero sucede de las redes sociales han sido diseñadas por los mejores ingenieros del mundo. Por lo tanto, acabar con esta, digamos, actitud vital requiere no solo una gran fuerza de voluntad, sino cambios en el sistema, el modelo de negocio de las redes sociales, la legislación, etcétera.

Respecto al titular del libro, ¿por qué llamarlo Sitges si ocurre en Barcelona?

Bueno, la trama también ocurre un poco en Sitges, aunque sea el Sitges de un universo paralelo [risas]. Hablando en serio, quería homenajear la población, que es un destino de domingo para muchos barceloneses entre los que me incluyo. Ahora vivo en Madrid, pero voy bastante a Barcelona, porque mis padres están allí, y una o dos veces al año, como mínimo, hago lo que hacemos todos los domingueros barceloneses, que es ir a comer un arroz y a bañarnos en la playa de Sitges. Es un pueblo muy bonito y que me parece simpático, además de ser conocido en el resto de España, lo que le permite ser una referencia.

Quería homenajear Sitges, que es un destino de domingo para muchos barceloneses entre los que me incluyo

Describe en Sitges una comunidad que es como 13, Rue del Percebe, el cómic de Francisco Ibáñez ¿Con qué personaje del libro se identifica y en qué piso de la finca le gustaría vivir?

Me gustaría pasar un par de horitas a la semana en el piso con entropía negativa [que rejuvenece a sus moradores] para quitarme las canas [risas]. En cuanto al personaje, tal vez con el que más me haya divertido al crearlo ha sido Carlos Velázquez, el que está siempre 1973 y cree que Franco sigue vivo. Además, es un tío que vive de las rentas de sus padres y solo se dedica a escribir, algo que me gustaría aplicarme a mí mismo.

¿Qué autores le han influenciado a la hora de desarrollar su peculiar sentido del humor?

Yo señalaría Tom Sharpe, Martin Amis, P. G. Woodhouse o Flann O'Brien, por el sentido irónico de sus textos. Pero también me encanta el humor simple de Francisco Ibáñez, por ejemplo en 13, Rue del Percebe. Es un humor casi infantil, pero es el humor con el que me he criado. Ibáñez me enseñó a leer, a reír, a imaginar...

Me encanta el humor simple de Francisco Ibáñez, que es un humor casi infantil, pero es con el que me he criado

Y el hecho de que en 13, Rue del Percebe tengas el edificio abierto y veas las diferentes relaciones entre los vecinos o cómo evoluciona cada uno de estos vecinos a lo largo de las de las tiras, hace que el cómic sea un referente para mí, incluso más que Aquí no hay quien viva, que también lo ha sido a la hora de escribir la novela.

A pesar de que vive en Madrid desde 2014, su territorio literario sigue siendo Barcelona, ciudad en la que se desarrollan sus últimas dos novelas. Parece que echa menos la ciudad...

Viví en Barcelona los primeros 35 años de mi vida: la infancia, la adolescencia, la facultad, etc. Entonces, claro, allí hay un montón de experiencias que son muy importantes para mí. Y luego, además, yo no vivo en Madrid, sino en Torrejón, y en consecuencia la relación que tengo con Madrid no es la misma que la que tenía con Barcelona cuando vivía en Sants. Madrid, en este sentido, solo es un sitio donde voy a hacer cosas: trabajar, comprar, salir, etc.

Si pienso en ciudades, si pienso en ambientes y personajes para mis novelas, todavía estoy en Barcelona emocionalmente.

Por lo tanto, cuando pienso en escenarios y en personajes me es mucho más fácil situarlos en Barcelona, al menos de momento, ya que no descarto ambientar alguna historia en Torrejón de Ardoz, que eso puede pasar... Pero de momento, si pienso en ciudades, si pienso en ambientes y personajes, todavía estoy en Barcelona emocionalmente.

Como catalán que vive fuera desde 2014, ¿cómo ve la situación política actualmente en Catalunya?

Hace tiempo que la veo bastante normalizada, ya antes de las pasadas elecciones. Creo que hemos regresado a la convivencia y la tolerancia entre esos pensamientos que siempre han existido y van a seguir estando ahí: los independentistas, los nacionalistas de ambos bandos, los federalistas, etc. Hay un ejemplo gráfico que siempre utilizo: en el fragor del procés había en la carretera de Sants un edifico forrado de banderas puestas por los vecinos, catalanas y españolas. Hoy apenas queda alguna, ya rasgada o llena de polvo.

![¡¡Vuelos a Zanzíbar!! (desde España) a partir de SOLO 514€ [ida y vuelta]](https://cdn.guialowcost.es/wp-content/uploads/zanzibar-playa.jpg)