El soldado

Un joven corre "entre las encinas de las lomas de Boadilla del Monte", durante "los terribles días de noviembre" de 1936. Se llama Miguel Hernández, y es soldado por poeta, como Garcilaso, Ercilla, Cervantes y Virués Un joven corre “entre las encinas de las lomas de Boadilla del Monte”, durante “los terribles días de noviembre” de 1936. Una bala le ha rasgado “por el hombro izquierdo” la chaqueta de pana (“que conservaré mientras viva”, dice), y las explosiones de los morteros le ciegan y le hacen “escupir tierra”. Se llama Miguel Hernández, y es soldado por poeta, como Garcilaso, Ercilla, Cervantes y Virués. A su alrededor, árboles que se “precipitaban degollados” y “muchos rumores sordos de cuerpos cayendo para siempre”; sobre sus espaldas, un herido que gritaba sin parar: “¡Me dejáis solo, compañeros!”. No ha podido abandonarlo. Se le “desbordaba el pecho” al oírlo, y ahora, tras ceñirle “mi pañuelo, mis vendas, la mitad de mi ropa”, lo carga hasta donde quieren “las pocas fuerzas que me quedaban”. Después, lo recuesta “en la tierra”, se arrodilla “a su lado” y le repite “muchas veces”, como escribirá en noviembre del año siguiente al recordar el suceso: “¡No hay quien te deje solo, compañero!” (Nueva Bandera, 1937). Un mes después, a poca distancia de allí, el comandante Candón se acerca al capitán Justino Frutos para interesarse por el miembro “más querido del batallón”, desaparecido desde la ofensiva franquista de la mañana. Está cayendo la noche, y aunque los dos temen que haya fallecido, Frutos le dice: “Si me dejas elegir una sección de infantería de los andaluces, me introduzco en la retaguardia enemiga y trato de buscarle” (La muerte de Pablo. Moscú, 1965). A las tres de la madrugada, el grupo se pone en marcha. No pueden disparar sin traicionar su posición, y tiran de bayoneta cada vez que la ocasión lo exige. No dejar solo a ningún hombre, se titularía la crónica mencionada de Miguel Hernández; y Miguel Hernández está muy cerca de ese hombre en concreto, que casi parece el protagonista de su relato: es el escritor Pablo de la Torriente Brau, la persona que, tras reconocerlo en Alcalá en el cuerpo de Zapadores del 5º Regimiento, lo había nombrado jefe del Departamento de Cultura; el responsable de facto de que el poeta de Orihuela abriera su obra al periodismo y, más concretamente, a ser corresponsal de guerra en su propio país; el homenajeado en su Elegía segunda (la primera es para Federico García Lorca): “No temáis que se extinga su sangre sin objeto/ porque éste es de los muertos que crecen y se agrandan/ aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto”. Cuando el capitán localizó a Pablo de la Torriente, vio dos cosas: que “una bala le había entrado por el mismo corazón y salido por la espalda” y que, con sus últimas energías, había arañado aquella tierra tan próxima a la del herido de Boadilla -en el término del antiguo pueblo de Romanillos- para “enterrar sus documentos”, como si fueran las páginas que faltan de su única e inconclusa novela, las Aventuras de un soldado desconocido cubano. Frutos recogió los papeles, cargó el cadáver con ayuda de sus compañeros y lo devolvieron a territorio leal. No acabaría como Ralph Fox y John Cornford en Lopera y Christopher Caudwell en el Jarama, quemados supuestamente con gasolina tras haberles robado sus pertenencias; lo enterraron en el cementerio de Chamartín de la Rosa, donde estuvo hasta que se decidió trasladar el cadáver para impedir que las cercanas tropas fascistas lo profanaran: entonces, Miguel Hernández apareció de nuevo y, en compañía de otro poeta, el sevillano Antonio Aparicio, lo trasladaron a Barcelona con intención de repatriarlo a Cuba. “Miguel se mantenía silencioso, dejando pasar las horas y los paisajes sin soltar una palabra -afirmó su amigo al cabo de los años, en la Revista de Guatemala (1953)-. De tarde en tarde, sacaba un minúsculo lapicillo y apuntaba una frase, un verso, tal vez una sola palabra, que serían después material para el poema que dedicó a aquel luchador vencido”. Esa imagen, la de Miguel Hernández escribiendo en un coche, dice más de lo que parece. La guerra ha quedado en suspenso durante unas horas y, aunque él no ha dejado de ser el hombre de “es preciso matar para seguir viviendo” de la bellísima Canción del esposo soldado, no está en el frente. Puede llevar el lápiz y el papel que no llevaba nunca al combate, como explicó al miliciano Juan Celdrán, quien se había dirigido a la redacción de Frente Sur para protestar por algunas inexactitudes sobre la crónica de la toma del Santuario de la Virgen de la Cabeza. “No me gusta llevarlos”, le confesó; no “puedo explotar el momento que vivo, y prefiero volver a vivirlo recordándolo” porque “en los instantes de emoción, de lucha, de muerte, es difícil, casi imposible retener la atención en un determinado detalle” (Carta y aclaración). Estaba diciendo básicamente lo mismo que había dicho cuatro siglos antes Alonso de Erci

Un joven corre "entre las encinas de las lomas de Boadilla del Monte", durante "los terribles días de noviembre" de 1936. Se llama Miguel Hernández, y es soldado por poeta, como Garcilaso, Ercilla, Cervantes y Virués

Un joven corre “entre las encinas de las lomas de Boadilla del Monte”, durante “los terribles días de noviembre” de 1936. Una bala le ha rasgado “por el hombro izquierdo” la chaqueta de pana (“que conservaré mientras viva”, dice), y las explosiones de los morteros le ciegan y le hacen “escupir tierra”. Se llama Miguel Hernández, y es soldado por poeta, como Garcilaso, Ercilla, Cervantes y Virués. A su alrededor, árboles que se “precipitaban degollados” y “muchos rumores sordos de cuerpos cayendo para siempre”; sobre sus espaldas, un herido que gritaba sin parar: “¡Me dejáis solo, compañeros!”. No ha podido abandonarlo. Se le “desbordaba el pecho” al oírlo, y ahora, tras ceñirle “mi pañuelo, mis vendas, la mitad de mi ropa”, lo carga hasta donde quieren “las pocas fuerzas que me quedaban”. Después, lo recuesta “en la tierra”, se arrodilla “a su lado” y le repite “muchas veces”, como escribirá en noviembre del año siguiente al recordar el suceso: “¡No hay quien te deje solo, compañero!” (Nueva Bandera, 1937).

Un mes después, a poca distancia de allí, el comandante Candón se acerca al capitán Justino Frutos para interesarse por el miembro “más querido del batallón”, desaparecido desde la ofensiva franquista de la mañana. Está cayendo la noche, y aunque los dos temen que haya fallecido, Frutos le dice: “Si me dejas elegir una sección de infantería de los andaluces, me introduzco en la retaguardia enemiga y trato de buscarle” (La muerte de Pablo. Moscú, 1965). A las tres de la madrugada, el grupo se pone en marcha. No pueden disparar sin traicionar su posición, y tiran de bayoneta cada vez que la ocasión lo exige. No dejar solo a ningún hombre, se titularía la crónica mencionada de Miguel Hernández; y Miguel Hernández está muy cerca de ese hombre en concreto, que casi parece el protagonista de su relato: es el escritor Pablo de la Torriente Brau, la persona que, tras reconocerlo en Alcalá en el cuerpo de Zapadores del 5º Regimiento, lo había nombrado jefe del Departamento de Cultura; el responsable de facto de que el poeta de Orihuela abriera su obra al periodismo y, más concretamente, a ser corresponsal de guerra en su propio país; el homenajeado en su Elegía segunda (la primera es para Federico García Lorca): “No temáis que se extinga su sangre sin objeto/ porque éste es de los muertos que crecen y se agrandan/ aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto”.

Cuando el capitán localizó a Pablo de la Torriente, vio dos cosas: que “una bala le había entrado por el mismo corazón y salido por la espalda” y que, con sus últimas energías, había arañado aquella tierra tan próxima a la del herido de Boadilla -en el término del antiguo pueblo de Romanillos- para “enterrar sus documentos”, como si fueran las páginas que faltan de su única e inconclusa novela, las Aventuras de un soldado desconocido cubano. Frutos recogió los papeles, cargó el cadáver con ayuda de sus compañeros y lo devolvieron a territorio leal. No acabaría como Ralph Fox y John Cornford en Lopera y Christopher Caudwell en el Jarama, quemados supuestamente con gasolina tras haberles robado sus pertenencias; lo enterraron en el cementerio de Chamartín de la Rosa, donde estuvo hasta que se decidió trasladar el cadáver para impedir que las cercanas tropas fascistas lo profanaran: entonces, Miguel Hernández apareció de nuevo y, en compañía de otro poeta, el sevillano Antonio Aparicio, lo trasladaron a Barcelona con intención de repatriarlo a Cuba. “Miguel se mantenía silencioso, dejando pasar las horas y los paisajes sin soltar una palabra -afirmó su amigo al cabo de los años, en la Revista de Guatemala (1953)-. De tarde en tarde, sacaba un minúsculo lapicillo y apuntaba una frase, un verso, tal vez una sola palabra, que serían después material para el poema que dedicó a aquel luchador vencido”.

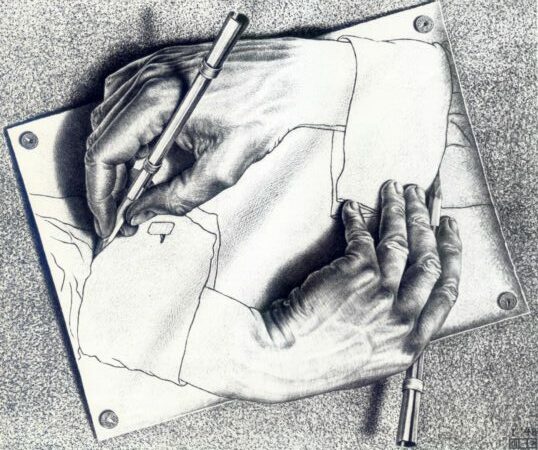

Esa imagen, la de Miguel Hernández escribiendo en un coche, dice más de lo que parece. La guerra ha quedado en suspenso durante unas horas y, aunque él no ha dejado de ser el hombre de “es preciso matar para seguir viviendo” de la bellísima Canción del esposo soldado, no está en el frente. Puede llevar el lápiz y el papel que no llevaba nunca al combate, como explicó al miliciano Juan Celdrán, quien se había dirigido a la redacción de Frente Sur para protestar por algunas inexactitudes sobre la crónica de la toma del Santuario de la Virgen de la Cabeza. “No me gusta llevarlos”, le confesó; no “puedo explotar el momento que vivo, y prefiero volver a vivirlo recordándolo” porque “en los instantes de emoción, de lucha, de muerte, es difícil, casi imposible retener la atención en un determinado detalle” (Carta y aclaración). Estaba diciendo básicamente lo mismo que había dicho cuatro siglos antes Alonso de Ercilla en su prólogo a La araucana y, como puntualizó el madrileño, escribía cuando podía y donde podía, “hasta en pedazos de cartas, algunos tan pequeños que apenas cabían seis versos”.

La mejor explicación de la unidad de soldado y poeta en la vida de Miguel Hernández la dio él mismo en el homenaje que le dedicó el Ateneo de Alicante el 21 de agosto de 1937: “El poeta es el soldado más herido en esta guerra de España. Mi sangre no ha caído todavía en las trincheras, pero cae a diario hacia dentro, se está derramando desde hace más de un año hacia donde nadie la ve ni la escucha, si no gritara en medio de ella”. Casi todos los poemas de El hombre acecha y Viento de pueblo se publicaron originalmente en revistas de unidades militares (Acero, Al Ataque, La Voz del Combatiente, los ya mencionados Nueva Bandera y Frente Sur, etcétera) y, cuando no estaba escribiendo versos como Ercilla, escribía algunos de los mejores textos de periodismo de guerra que se han escrito, siempre “desde la prosa de la poesía que veo y siento en lo más hondo” (respuesta a Celdrán). Por eso mismo lo condenó a muerte el franquismo en su Proceso Sumarísimo de Urgencia 21.001, y sólo más tarde, por seguir combatiendo a su modo, dejó temporalmente la pluma y rechazó la oferta de sus captores, que le ofrecían privilegios carcelarios a cambio de escribir en Redención, el boletín de Instituciones Penitenciarias.

Es bien sabido que, durante su periplo por las prisiones del nuevo Reino de España, coincidió dos veces con otro escritor republicano, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, autor de su mejor retrato. La primera, en la prisión de Conde de Toreno de Madrid, “en la galería de condenados a muerte” (Mis recuerdos de Miguel Hernández); la segunda, en Yeserías, también en la capital. Un día, se le acercó angustiado un compañero -cuenta Buero en Un poema y un recuerdo- y le pidió “algo para el álbum que, destinado a su mujer, preparaba”; Miguel Hernández compuso y le regaló el Vals de las enamoradas y unidos hasta siempre, que termina así: “Perseguidos, hundidos/ por un gran desamparo/ de recuerdos y lunas,/ de noviembres y marzos/ aventados se vieron/ como polvo liviano/ aventados se vieron,/ pero siempre abrazados”. Obviamente, ya no tenía su uniforme de campaña; tampoco lo necesitaba para seguir gritando “¡no hay que te deje solo, compañero!” hasta el final.