Supercelle in Val Padana: inizia il periodo più pericoloso, le aree a maggior rischio

La Pianura Padana, con la sua estensione orizzontale, l’orografia circostante e la forte antropizzazione, rappresenta una delle zone più colpite d’Europa da fenomeni convettivi intensi, in particolare dalle supercelle. La loro distribuzione storica non è casuale: esistono veri e propri corridoi temporaleschi, spesso ricorrenti, dove le condizioni locali amplificano la probabilità di sviluppo di questi […] Supercelle in Val Padana: inizia il periodo più pericoloso, le aree a maggior rischio

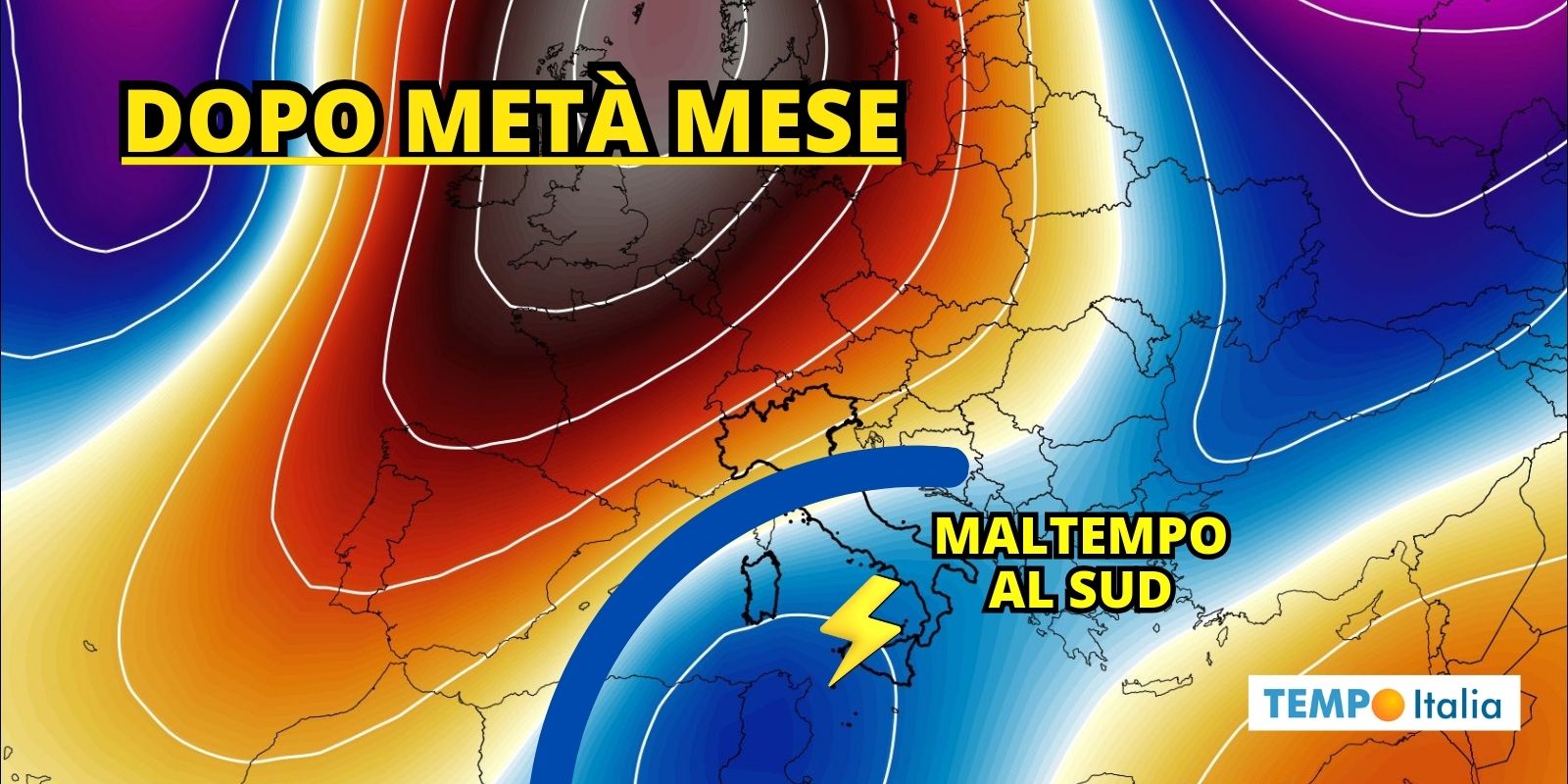

La Pianura Padana, con la sua estensione orizzontale, l’orografia circostante e la forte antropizzazione, rappresenta una delle zone più colpite d’Europa da fenomeni convettivi intensi, in particolare dalle supercelle. La loro distribuzione storica non è casuale: esistono veri e propri corridoi temporaleschi, spesso ricorrenti, dove le condizioni locali amplificano la probabilità di sviluppo di questi mostri atmosferici. Dal punto di vista meteorologico, le province a ridosso delle Prealpi sono le più esposte, ma le supercelle non risparmiano nemmeno la bassa pianura e le aree pedecollinari. Nord-Ovest: la fascia lombardo-piemontese è tra le più battute Tra le zone più frequentemente colpite spiccano le province di Novara, Vercelli, Pavia, Lodi e Cremona, in Piemonte e Lombardia occidentale. Qui, la combinazione tra aria calda e umida proveniente dal Mar Ligure, l’effetto barriera delle Alpi Marittime e i contrasti termici dovuti alle discese fresche da Valle d’Aosta e Svizzera generano le condizioni ideali per la formazione di supercelle. Alcuni degli eventi più estremi registrati nell’ultimo decennio si sono concentrati in questa zona: grandinate con chicchi fino a 10-12 cm, raffiche di downburst oltre i 120 km/h, e strutture rotanti ben documentate dai radar meteorologici. In Piemonte, anche il Torinese e l’Astigiano risultano aree spesso colpite da temporali severi. L’aria calda stagnante in pianura e le irruzioni fredde alpine creano contrasti ideali, spesso con sviluppo di celle autorigeneranti. Le aree tra Chivasso, Canavese e Collina Torinese sono frequentemente al centro di episodi estremi. Alta Lombardia: tra Varesotto e Bergamasca, un’altra area a fortissimo rischio L’Alta Lombardia è tra le aree più vulnerabili, in particolare tra Varesotto, Comasco, Brianza, Bergamasca e Alto Milanese. Qui, l’interazione tra aria calda padana e correnti fresche alpine crea un contesto ideale per la formazione di cumulonembi imponenti e supercelle, soprattutto tra maggio e luglio. Anche la Val Seriana e la Val Brembana rientrano tra le aree ad alto rischio, con episodi documentati di grandinate distruttive e downburst. Lombardia orientale e Veneto: supercelle padane tra Brescia e Verona Un altro asse temporalesco di rilevanza storica corre da Brescia a Verona, coinvolgendo anche il Basso Garda, il Mantovano e in parte la provincia di Vicenza. In questi settori, le supercelle si formano tipicamente dopo una lunga permanenza dell’aria calda e stagnante nei bassi strati, interrotta da una fronte freddo in arrivo da nord. Questo schema è ricorrente nei mesi di giugno e inizio luglio. La zona è nota anche per la formazione di squall line di tipo bow echo, ossia temporali lineari a forma di arco che portano venti distruttivi e grandinate estese. Emilia occidentale: una zona cuscinetto tra le Alpi e l’Appennino Tra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, la morfologia della pianura, schiacciata tra due catene montuose, crea una trappola convettiva nei giorni di caldo opprimente. I dati degli ultimi 15 anni mostrano una frequenza crescente di supercelle anche in queste zone, specie durante le ore serali, quando le brezze di valle e l’aria più fredda in discesa dai rilievi stimolano temporali autorigeneranti. Alcuni dei più violenti downburst osservati in Italia negli ultimi anni si sono originati proprio qui. Bassa Padana e Polesine: meno frequente ma più esplosivo Le aree più a sud e a est della pianura, tra Ferrara, Rovigo e il Delta del Po, pur non essendo il fulcro della convezione più attiva, diventano teatro di eventi esplosivi quando le celle temporalesche già sviluppate nel Nord-Ovest si spostano verso est, alimentate dall’umidità dell’Adriatico. È qui che le supercelle raggiungono spesso il massimo sviluppo, portando grandinate a tappeto su vaste aree rurali e raffiche lineari capaci di scoperchiare tetti e abbattere linee elettriche. Trend degli ultimi decenni: aumento di frequenza e intensità Dal confronto tra i dati del trentennio 1980-2010 e quelli successivi al 2010, emerge un trend inequivocabile: le supercelle in Pianura Padana stanno aumentando sia in numero che in potenza. Questo è il frutto diretto dell’aumento delle temperature medie estive, della maggiore disponibilità di energia termica (CAPE) e della persistenza di pattern atmosferici bloccati, che mantengono le condizioni favorevoli per più giorni consecutivi. Inoltre, la sempre più elevata risoluzione dei modelli meteorologici ad area limitata e la capillare diffusione di radar Doppler e satelliti geostazionari ha permesso una migliore identificazione e tracciamento delle supercelle, che in passato venivano facilmente confuse con temporali ordinari. I mesi chiave: da metà maggio a inizio luglio Storicamente, le supercelle tendono a manifestarsi con maggiore frequenza nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 10 luglio, con giugno che rappresenta il picco massimo di attività. Tuttavia, le prime ondate calde di maggio possono già innescare i primi casi, così come i rientri freschi di fine agosto. Le ore più critiche sono il tardo pomeriggio e la sera, quando il riscaldamento diurno ha raggiunto il massimo e la presenza di aria fredda in quota fa scattare il meccanismo della convezione violenta. Se vuoi, posso costruire per te una mappa climatologica delle aree più colpite oppure indicarti le fonti scientifiche e i database meteorologici dove recuperare le segnalazioni certificate di supercelle in Val Padana. Vuoi procedere in questa direzione?

La Pianura Padana, con la sua estensione orizzontale, l’orografia circostante e la forte antropizzazione, rappresenta una delle zone più colpite d’Europa da fenomeni convettivi intensi, in particolare dalle supercelle. La loro distribuzione storica non è casuale: esistono veri e propri corridoi temporaleschi, spesso ricorrenti, dove le condizioni locali amplificano la probabilità di sviluppo di questi mostri atmosferici. Dal punto di vista meteorologico, le province a ridosso delle Prealpi sono le più esposte, ma le supercelle non risparmiano nemmeno la bassa pianura e le aree pedecollinari. Nord-Ovest: la fascia lombardo-piemontese è tra le più battute Tra le zone più frequentemente colpite spiccano le province di Novara, Vercelli, Pavia, Lodi e Cremona, in Piemonte e Lombardia occidentale. Qui, la combinazione tra aria calda e umida proveniente dal Mar Ligure, l’effetto barriera delle Alpi Marittime e i contrasti termici dovuti alle discese fresche da Valle d’Aosta e Svizzera generano le condizioni ideali per la formazione di supercelle. Alcuni degli eventi più estremi registrati nell’ultimo decennio si sono concentrati in questa zona: grandinate con chicchi fino a 10-12 cm, raffiche di downburst oltre i 120 km/h, e strutture rotanti ben documentate dai radar meteorologici. In Piemonte, anche il Torinese e l’Astigiano risultano aree spesso colpite da temporali severi. L’aria calda stagnante in pianura e le irruzioni fredde alpine creano contrasti ideali, spesso con sviluppo di celle autorigeneranti. Le aree tra Chivasso, Canavese e Collina Torinese sono frequentemente al centro di episodi estremi. Alta Lombardia: tra Varesotto e Bergamasca, un’altra area a fortissimo rischio L’Alta Lombardia è tra le aree più vulnerabili, in particolare tra Varesotto, Comasco, Brianza, Bergamasca e Alto Milanese. Qui, l’interazione tra aria calda padana e correnti fresche alpine crea un contesto ideale per la formazione di cumulonembi imponenti e supercelle, soprattutto tra maggio e luglio. Anche la Val Seriana e la Val Brembana rientrano tra le aree ad alto rischio, con episodi documentati di grandinate distruttive e downburst. Lombardia orientale e Veneto: supercelle padane tra Brescia e Verona Un altro asse temporalesco di rilevanza storica corre da Brescia a Verona, coinvolgendo anche il Basso Garda, il Mantovano e in parte la provincia di Vicenza. In questi settori, le supercelle si formano tipicamente dopo una lunga permanenza dell’aria calda e stagnante nei bassi strati, interrotta da una fronte freddo in arrivo da nord. Questo schema è ricorrente nei mesi di giugno e inizio luglio. La zona è nota anche per la formazione di squall line di tipo bow echo, ossia temporali lineari a forma di arco che portano venti distruttivi e grandinate estese. Emilia occidentale: una zona cuscinetto tra le Alpi e l’Appennino Tra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, la morfologia della pianura, schiacciata tra due catene montuose, crea una trappola convettiva nei giorni di caldo opprimente. I dati degli ultimi 15 anni mostrano una frequenza crescente di supercelle anche in queste zone, specie durante le ore serali, quando le brezze di valle e l’aria più fredda in discesa dai rilievi stimolano temporali autorigeneranti. Alcuni dei più violenti downburst osservati in Italia negli ultimi anni si sono originati proprio qui. Bassa Padana e Polesine: meno frequente ma più esplosivo Le aree più a sud e a est della pianura, tra Ferrara, Rovigo e il Delta del Po, pur non essendo il fulcro della convezione più attiva, diventano teatro di eventi esplosivi quando le celle temporalesche già sviluppate nel Nord-Ovest si spostano verso est, alimentate dall’umidità dell’Adriatico. È qui che le supercelle raggiungono spesso il massimo sviluppo, portando grandinate a tappeto su vaste aree rurali e raffiche lineari capaci di scoperchiare tetti e abbattere linee elettriche. Trend degli ultimi decenni: aumento di frequenza e intensità Dal confronto tra i dati del trentennio 1980-2010 e quelli successivi al 2010, emerge un trend inequivocabile: le supercelle in Pianura Padana stanno aumentando sia in numero che in potenza. Questo è il frutto diretto dell’aumento delle temperature medie estive, della maggiore disponibilità di energia termica (CAPE) e della persistenza di pattern atmosferici bloccati, che mantengono le condizioni favorevoli per più giorni consecutivi. Inoltre, la sempre più elevata risoluzione dei modelli meteorologici ad area limitata e la capillare diffusione di radar Doppler e satelliti geostazionari ha permesso una migliore identificazione e tracciamento delle supercelle, che in passato venivano facilmente confuse con temporali ordinari. I mesi chiave: da metà maggio a inizio luglio Storicamente, le supercelle tendono a manifestarsi con maggiore frequenza nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 10 luglio, con giugno che rappresenta il picco massimo di attività. Tuttavia, le prime ondate calde di maggio possono già innescare i primi casi, così come i rientri freschi di fine agosto. Le ore più critiche sono il tardo pomeriggio e la sera, quando il riscaldamento diurno ha raggiunto il massimo e la presenza di aria fredda in quota fa scattare il meccanismo della convezione violenta. Se vuoi, posso costruire per te una mappa climatologica delle aree più colpite oppure indicarti le fonti scientifiche e i database meteorologici dove recuperare le segnalazioni certificate di supercelle in Val Padana. Vuoi procedere in questa direzione?Supercelle in Val Padana: inizia il periodo più pericoloso, le aree a maggior rischio