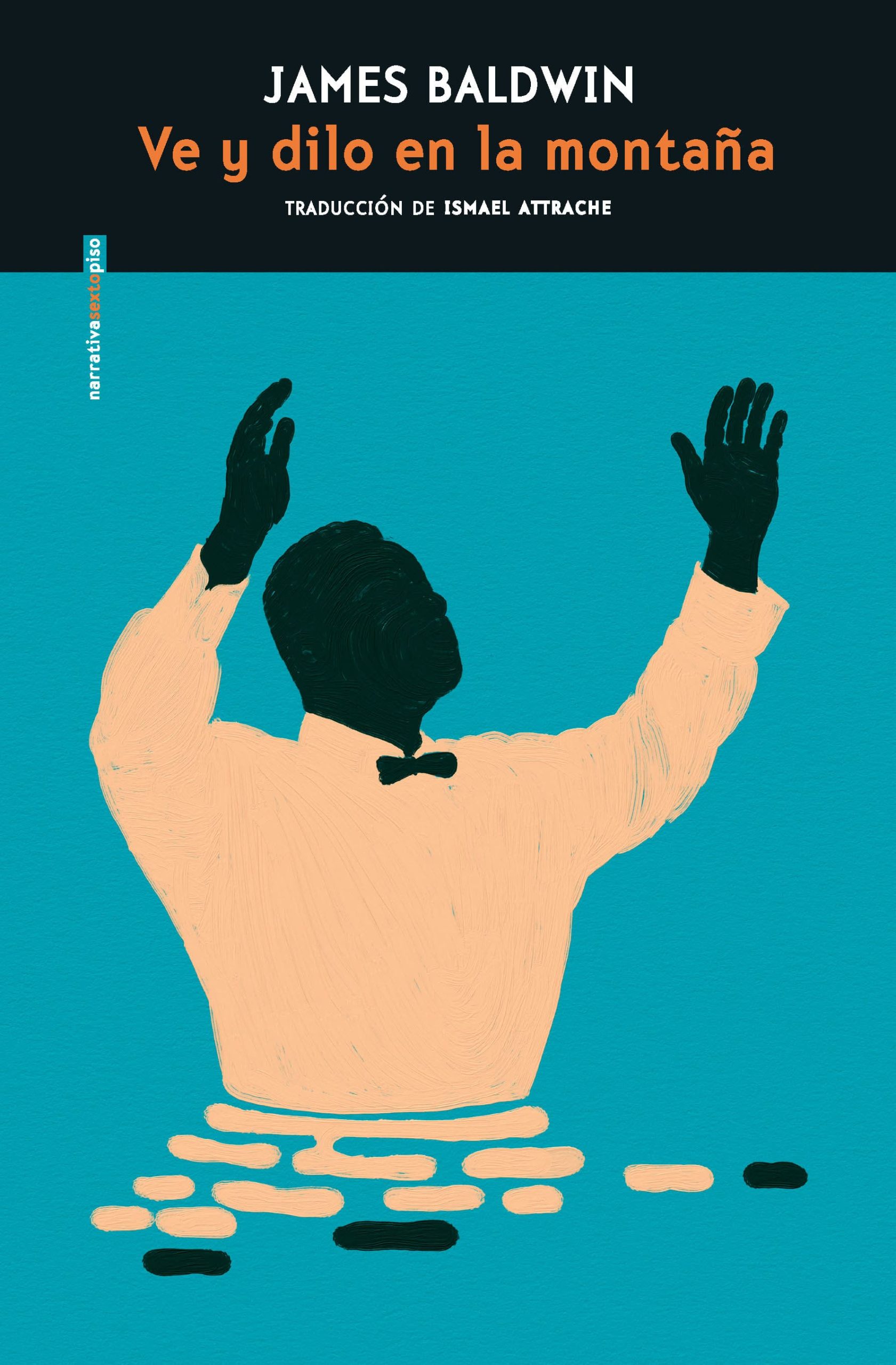

Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin

Sexto Piso continúa rescatando la obra del que, según Norman Mailer, fue “uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”. En esta ocasión, la novela esconde una honda reflexión sobre el racismo y el papel de doble filo de la religión. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Ve y dilo en la montaña (Sexto... Leer más La entrada Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin aparece primero en Zenda.

Sexto Piso continúa rescatando la obra del que, según Norman Mailer, fue “uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”. En esta ocasión, la novela esconde una honda reflexión sobre el racismo y el papel de doble filo de la religión.

En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Ve y dilo en la montaña (Sexto Piso), de James Baldwin.

***

CONTEMPLÉ EL FUTURO, Y REFLEXIONÉ

Todos habían dicho siempre que John sería predicador cuando fuera mayor, igual que su padre. Lo habían dicho tantas veces que John, sin llegar a planteárselo, había acabado por creerlo también. No empezó a planteárselo de veras hasta la mañana de su decimocuarto cumpleaños, y para entonces ya era demasiado tarde.

La iglesia no estaba muy lejos, a cuatro manzanas subiendo por la avenida Lenox, en una esquina no muy alejada del hospital. Era a este hospital al que había acudido su madre cuando Roy, y Sarah, y Ruth habían nacido. John no recordaba con mucha claridad la primera vez que había ido para tener a Roy; la gente decía que él había llorado y que no dejó de hacerlo durante todo el tiempo que su madre pasó fuera; él solo recordaba lo suficiente como para sentir miedo cada vez que a ella se le empezaba a hinchar el vientre, pues sabía que siempre que la hinchazón comenzaba, no desaparecía hasta que la separaban de su lado para regresar más tarde con un desconocido. Siempre que pasaba esto, ella también se volvía un poco más desconocida. Roy había dicho que no tardaría en volver a irse, y él sabía mucho más de estas cosas que John. John había observado de cerca a su madre y todavía no le había visto ninguna hinchazón, pero su padre había rezado una mañana por el «pequeño viajero» que pronto estaría entre ellos, por lo que John supo que Roy estaba en lo cierto.

Así pues, todos los domingos por la mañana desde que John tenía uso de razón, se echaban a las calles; la familia Grimes se dirigía a la iglesia. A lo largo de la avenida, los pecadores los miraban: hombres que aún llevaban la ropa del sábado por la noche, ahora arrugada y polvorienta, con los ojos turbios y el semblante también turbio; mujeres de voces estridentes y vestidos ajustados, de colores vivos, con cigarrillos entre los dedos o firmemente sostenidos en la comisura de la boca. Hablaban, y reían, y se peleaban, y las mujeres peleaban igual que los hombres. John y Roy, al pasar frente a esos hombres y mujeres, se miraban brevemente, John avergonzado y Roy divertido. Roy sería como ellos al hacerse mayor si el Señor no le cambiaba el carácter. Esos hombres y mujeres frente a los que pasaban los domingos por la mañana habían estado toda la noche en bares, o en burdeles, o en las calles, o en azoteas, o al raso. Habían estado bebiendo. Habían pasado de los improperios a las risas, a la ira, a la lujuria. En una ocasión, Roy y él habían espiado a un hombre y una mujer en el sótano de una casa en ruinas. Lo hacían de pie. La mujer había pedido cincuenta centavos, y el hombre le había enseñado una navaja. John no había vuelto a espiar; le daba miedo. Pero Roy los había espiado muchas veces, y le contó a John que lo había hecho con unas chicas de la misma manzana.

Y su madre y su padre, que iban a la iglesia los domingos, también lo hacían, y a veces John los oía en el dormitorio, sin que esto amortiguara el sonido de las patas de las ratas, ni los chillidos de las ratas, ni la música ni los improperios procedentes de la casa de la ramera del piso inferior.

Su iglesia se llamaba el Templo del Fuego Bautizado. No era la iglesia más grande de Harlem ni tampoco la más pequeña, pero a John lo habían educado en la creencia de que era la más devota y la mejor. Su padre era el diácono principal de la iglesia –solo había dos, el otro era un hombre negro y orondo que se llamaba diácono Braithwaite–, y recogía la colecta, y a veces predicaba. El pastor, el padre James, era un hombre afable y bien alimentado, con un rostro que parecía una luna muy oscura. Era él quien pronunciaba el sermón los Domingos de Pentecostés, y también dirigía las asambleas de verano, y ungía y sanaba a los enfermos.

Los domingos por la mañana y los domingos por la noche la iglesia estaba siempre llena; los domingos señalados estaba llena todo el día. La familia Grimes llegaba en grupo, siempre un poco tarde, normalmente en medio de la catequesis, que empezaba a las nueve. La tardanza siempre era culpa de la madre, al menos en opinión del padre; daba la impresión de que no era capaz de que ella y los niños estuvieran listos a su hora, jamás, y a veces incluso, ella salía más tarde que los demás y no aparecía hasta el oficio de la mañana. Cuando llegaban todos juntos, se separaban al franquear las puertas, el padre y la madre se sentaban donde la Clase de los Adultos, que impartía la hermana McCandless, Sarah iba a la Clase de los Niños, y John y Roy iban a la Intermedia, que impartía el hermano Elisha.

Cuando era pequeño, John no había prestado atención a la catequesis, y siempre se le olvidaba el pasaje bíblico del día, lo que le granjeaba la ira de su padre. En torno a la fecha de su decimocuarto cumpleaños, como todas las presiones de la iglesia y del hogar confluían para conducirlo al altar, se esforzó en parecer más serio y, por tanto, llamar menos la atención. Pero lo distraía su nuevo profesor, Elisha, que era sobrino del pastor y había llegado hacía muy poco de Georgia. No era mucho mayor que John, solo tenía diecisiete años, pero ya había recibido la salvación y era predicador. John se pasaba toda la lección observando a Elisha, admirando el timbre de la voz de Elisha, mucho más grave y masculina que la suya, admirando lo esbelto, lo elegante, lo fuerte y lo negro que lucía Elisha en su traje de domingo, preguntándose si él llegaría a ser tan devoto como lo era Elisha. Pero no atendía a la lección, y cuando, a veces, Elisha hacía una pausa para preguntarle algo a John, lo embargaban la vergüenza y la confusión, notaba cómo se le humedecían las palmas de las manos y cómo le martilleaba el corazón. Elisha sonreía y lo regañaba con suavidad, y la lección proseguía.

Roy tampoco se sabía nunca la lección de catequesis, pero el caso de Roy era distinto: nadie esperaba de veras de él lo que se esperaba de John. Todos rezaban continuamente para que el Señor le cambiara el carácter a Roy, pero era John de quien se esperaba que fuera bueno, que fuera un buen ejemplo.

Cuando terminaba la clase de catequesis había un breve descanso antes de que empezase el oficio de la mañana. A veces, en ese descanso, si no hacía mal tiempo, las personas mayores salían un rato a hablar entre ellas. Las hermanas casi siempre iban de blanco de la cabeza a los pies. Los niños pequeños, ese día, en ese sitio, y reprimidos por sus mayores, procuraban jugar sin que pareciera que le faltaban el respeto a la casa de Dios. Pero a veces, nerviosos u obstinados, gritaban, o se lanzaban himnarios, o se echaban a llorar, inspirando así en sus padres, hombres y mujeres de Dios, la necesidad de demostrar –por métodos severos o dulces– quiénes eran, en un hogar bendito, los que mandaban. Los niños mayores, como John o Roy, podían pasear por la avenida, pero sin alejarse mucho. El padre nunca les quitaba ojo a John y Roy, porque muchas veces Roy había desaparecido entre la catequesis y el oficio de la mañana y no había vuelto en todo el día.

[…]

—————————————

Autor: James Baldwin. Traducción: Ismael Attrache. Título: Ve y dilo en la montaña. Editorial: Sexto Piso. Venta: Todostuslibros.

La entrada Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin aparece primero en Zenda.