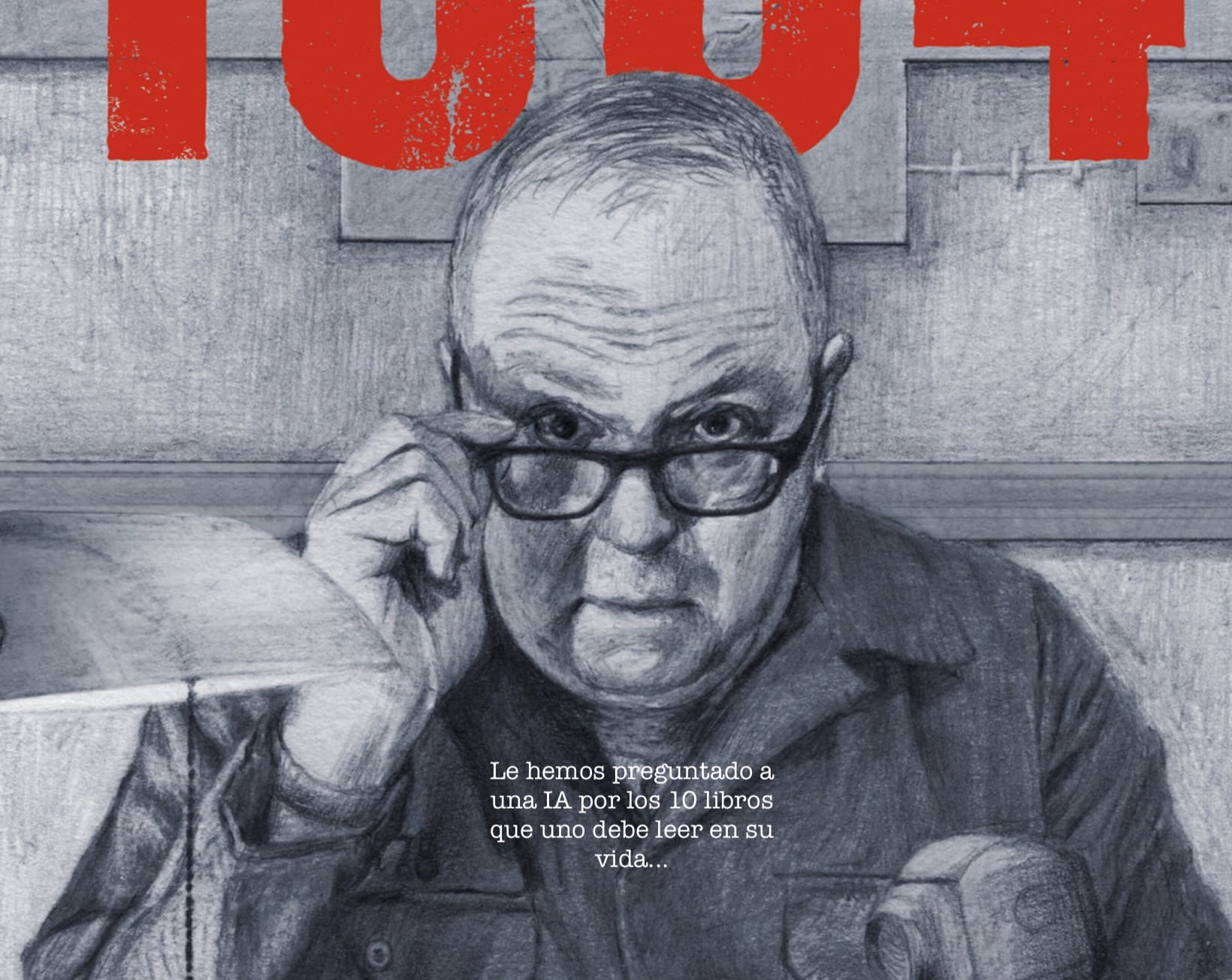

De Goethe al nazismo, ¡qué bello es morir!

O sea, lo del «ser para la muerte» se puede decir de muchas maneras, pero en rigor ninguna de ellas puede presumir de auténtica originalidad, pues la idea de que vivir no es más que dar pasos hacia la muerte es vieja como la humanidad y se ha modulado en los más variados formatos a... Leer más La entrada De Goethe al nazismo, ¡qué bello es morir! aparece primero en Zenda.

«Tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir». Aunque la frase se asocie habitualmente a la filosofía existencialista de Heidegger, en concreto a su obra Ser y tiempo, lo cierto e irrefutable es que, de un modo u otro, expresada así o en forma equiparable, tal aseveración está también presente en toda la filosofía de la época, sea o no germana: véanse, si no, sin ir más lejos, los casos de Kierkegaard y Schopenhauer, por citar solo a los gigantes. Pero en realidad, basta ampliar la perspectiva para constatar que no nos podemos circunscribir ni a la filosofía germana ni a la oscura época de pesimismo de entresiglos (XIX-XX). Pensemos por ejemplo en nuestro entorno más conocido, la cultura del Barroco, de Valdés Leal a Quevedo.

Ahora bien, ¿hasta qué punto es objetiva la estimación antedicha acerca de la propensión necrófila en ciertas fases o países? ¿Acaso no estamos dejándonos llevar por las generalizaciones o los prejuicios, incluso por los tópicos? Formulo la cuestión para ensartar la primera idea que expresa Toni Montesinos en un libro repleto de ellas: los tópicos que solemos asociar a la civilización alemana. Entre ellos, la «pesadez germánica» o la «seriedad y carácter férreo, de orgullo y autocontrol en torno a la gente teutona». Esos lugares comunes se expresan también en los procedimientos cognoscitivos: es casi «imposible dar inicio a una historia de la literatura alemana sin encabezarla con Goethe». ¿Nos sucede lo mismo al dictaminar la querencia mortuoria de su cultura?

Pudiera ser, podríamos decir con cautela, pero las muestras de esa necrofilia son tantas y tan aplastantes que tendríamos que rendirnos a la evidencia. Quien aún albergue algunas reservas saldrá de ellas después de la lectura de las casi quinientas densas páginas de un libro que se titula, para ahuyentar dudas, El amor por la muerte en la cultura germana. Lo firma, como antes se adelantó, Toni Montesinos, un autor polifacético que lo mismo se atreve con la poesía o con la novela, con la biografía o la crónica viajera. Esta mención al carácter polivalente del autor no es baladí, pues esa disposición se traslada a las páginas de una obra que no responde al esquema académico, sino al ensayo libérrimo. El autor sigue el rumbo que le marca su curiosidad o interés, examinando los autores y obras que le place según un criterio personalísimo. Dejo constancia de ello para lo bueno y para lo malo, pues no todos los lectores sabrán acomodarse a un largo recorrido que no oculta sino que se complace en esa peculiaridad.

El libro se abre con una larga presentación —setenta páginas—, que va encabezada por un titular que expresa de manera adecuada el talante intelectual con el que el autor afronta el tema: «Introducción arbórea: el insistente brote (individual y colectivo) de suicidarse». Más que con el árbol de la muerte, con lo que nos vamos a encontrar, dictamina Montesinos, es con una especie de plaga que surge por todas partes y todos los niveles, unas raíces (si seguimos la imagen arbórea) que terminan por aflorar como brotes pertinaces de necrofilia. Y conste, desde el principio, que no hablamos solo de términos teóricos y, menos aún, exclusivamente metafóricos, sino de unas pulsiones suicidas que transitan con facilidad desde el pensamiento a la acción: la obsesión por la muerte lleva a buscarla y desearla. Véanse algunos epígrafes: «Pensar en morir y/o matarse». «Ser y existir hasta acabar en nada».

Tras esta extensa introducción, y ahora bajo otro epígrafe de carácter ambicioso —«De Goethe al kafkiano Muro de Berlín»: ¡nada menos!— se suceden un montón de breves capítulos que abarcan toda la historia contemporánea, no ya de la nación alemana propiamente dicha, sino de todo el ámbito cultural germano. Aquí están los clásicos, los que todo el mundo espera (Schiller, Nietzsche, Wagner, Kafka, Zweig…) pero también otros menos conocidos, justa o injustamente: de los «autodestructivos» Ernst Toller y Ernst Weiss a Soma Morgenstern y Unica Zürn. No hay en este recorrido ni un planteamiento académico ni una estructuración convencional. Habrá también quizá quien eche de menos un balance del largo periplo o algo parecido a unas conclusiones. Pero la intención de Montesinos es otra muy distinta y de ahí sus derroteros: el lector que entre en su mundo debe, pues, aceptar que va a ser llevado, como ya advertí antes, por una corriente de sugerencias manejadas por una mano maestra que hace gala también de su criterio genuino.

Por todo lo dicho, no resulta fácil dar en estas breves líneas una imagen fidedigna de lo que ofrece Montesinos en este volumen. Son muchas, muchísimas, las alusiones, referencias, testimonios y apreciaciones, pero cuesta encontrar y formular una visión panorámica de la composición que forman. Este libro se asemeja a un cuadro monumental que asombra por su desmesura pero que a la postre también sorprende por sus pinceladas peculiares, es decir, la mezcla tan personal de elementos variopintos. No es fácil por ello establecer un fondo común o unas líneas maestras que vayan más allá de lo fácilmente predecible y de lo que ya se encuentra implícito en el propio título del libro: necrofilia, sadismo, suicidio, crimen o masoquismo como constantes de una cultura que halla muchas veces su sentido último —y hasta su sentido único— en la atracción del abismo, la seducción de la muerte.

Sí quisiera destacar por último un matiz (o algo más que eso) que puede resultar tan desconcertante como perturbador y que, aún más, no pocos enamorados de la civilización teutona encontrarán excesivo o hasta injusto. Me refiero a la presencia atosigante del desvarío nacionalsocialista en las comparaciones y en la valoración que se hace de la trayectoria de la Alemania contemporánea. Podría entenderse que ese papel lo representaran por ejemplo el autoritarismo, el antisemitismo o el belicismo, presentes de modo más o menos explícito a lo largo de todo el período considerado. Pero Hitler o, en general, el Tercer Reich —todo lo deletéreos que se quiera: nadie lo discute— ocuparon en la historia germana de los tres siglos considerados una pequeña fase de una docena de años (entre 1933 y 1945).

Así, las breves páginas dedicadas a Kant vienen encabezadas por un epígrafe que reza: «Un nazi avant la lettre: el clasista Kant». El lector inteligente sabe que es una provocación, claro, pero se desconcierta al hallar que Montesinos da cancha a Michel Onfray e incluso reproduce su dictamen de que hay «compatibilidades semejantes entre el kantianismo y el nazismo». A lo largo de las páginas siguientes, en muchas ocasiones, la efigie de Hitler permanece como estampada en un telón de fondo sobre el que se recortan los diversos personajes cuya vida y obras se examinan bajo una luz que, por esa misma composición, puede resultar deformante. Ese estigma de nihilismo suicida parece consustancial al carácter germánico. Permítase, en fin, esa consideración personal del crítico —tan personal como la propia obra que reseña— como pequeño reparo a una obra de una erudición abrumadora que ilumina la historia intelectual del período y, en particular, disecciona —más allá del componente necrófilo— la aportación alemana a la cultura universal.

—————————————

Autor: Toni Montesinos. Título: El amor por la muerte en la cultura germana: De Goethe a Günter Grass y del antisemitismo al Muro de Berlín. Editorial: El Desvelo. Venta: Todos tus libros.

La entrada De Goethe al nazismo, ¡qué bello es morir! aparece primero en Zenda.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)