Caroline Unger llama la atención de Beethoven sobre aquellos que le aplaudían

Tiempo después, el siete de mayo de 1821, Carl Maria von Weber, un primo de madame Mozart —Constanze Weber de soltera— proporcionó otra noche para el recuerdo a los amantes de la ópera romántica. Aquella vez fue con el estreno de Der Freischütz. Lástima que el prodigio de Salzburgo llevase ya 30 años criando malvas,... Leer más La entrada Caroline Unger llama la atención de Beethoven sobre aquellos que le aplaudían aparece primero en Zenda.

Puestos a hablar de noches memorables, especialmente de aquellas en las que la historia de la música se detuvo en Viena, habrá que dar noticia de la del primero de mayo de 1786. En aquella ocasión, con motivo del estreno de la ópera Las bodas de Fígaro en el Burgtheater, de la entonces capital del imperio austríaco, pudo verse a su autor, Wolfgang Amadeus Mozart, dirigir aquella primera representación sentado delante del clavicémbalo, según la costumbre de la época.

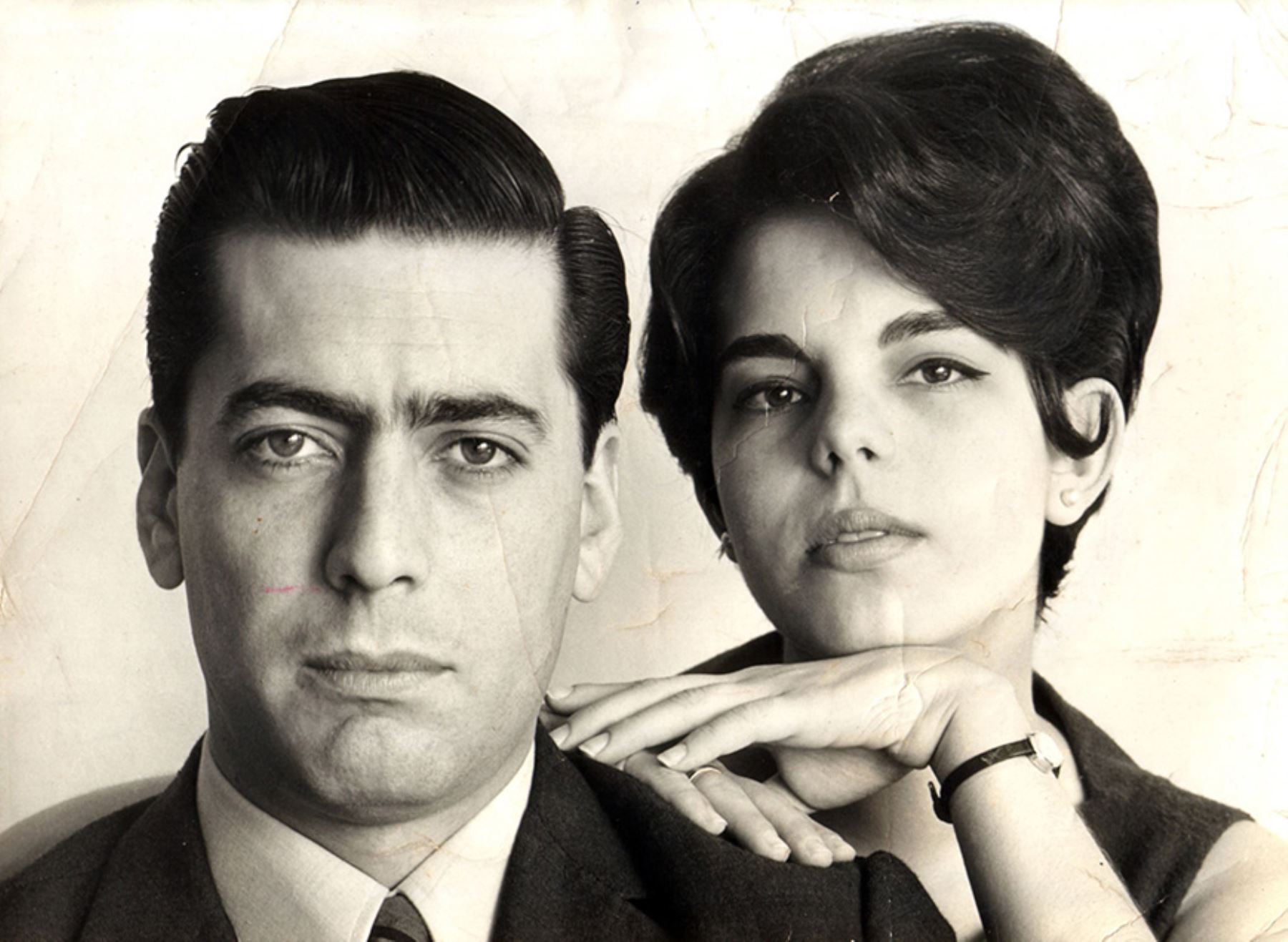

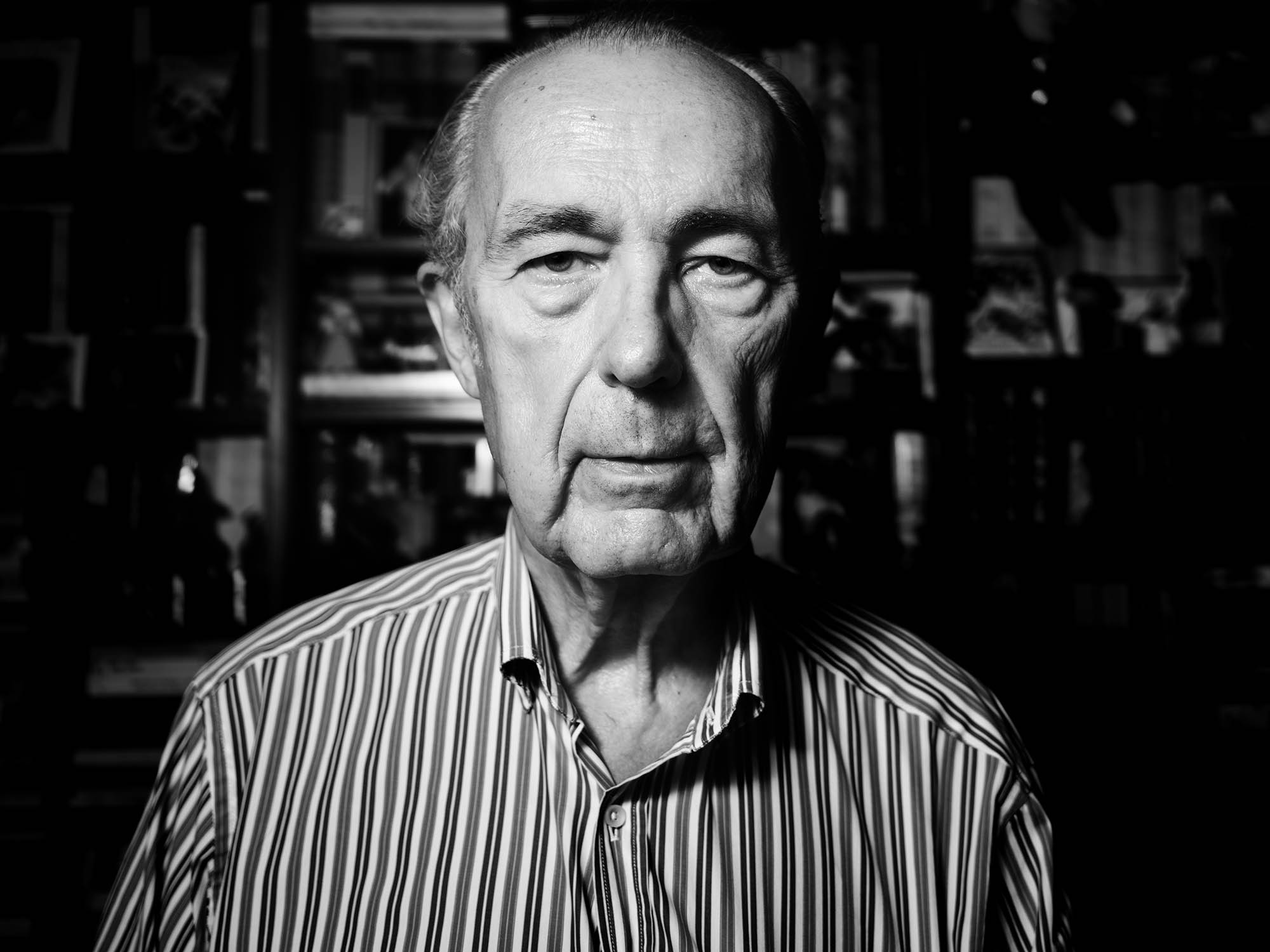

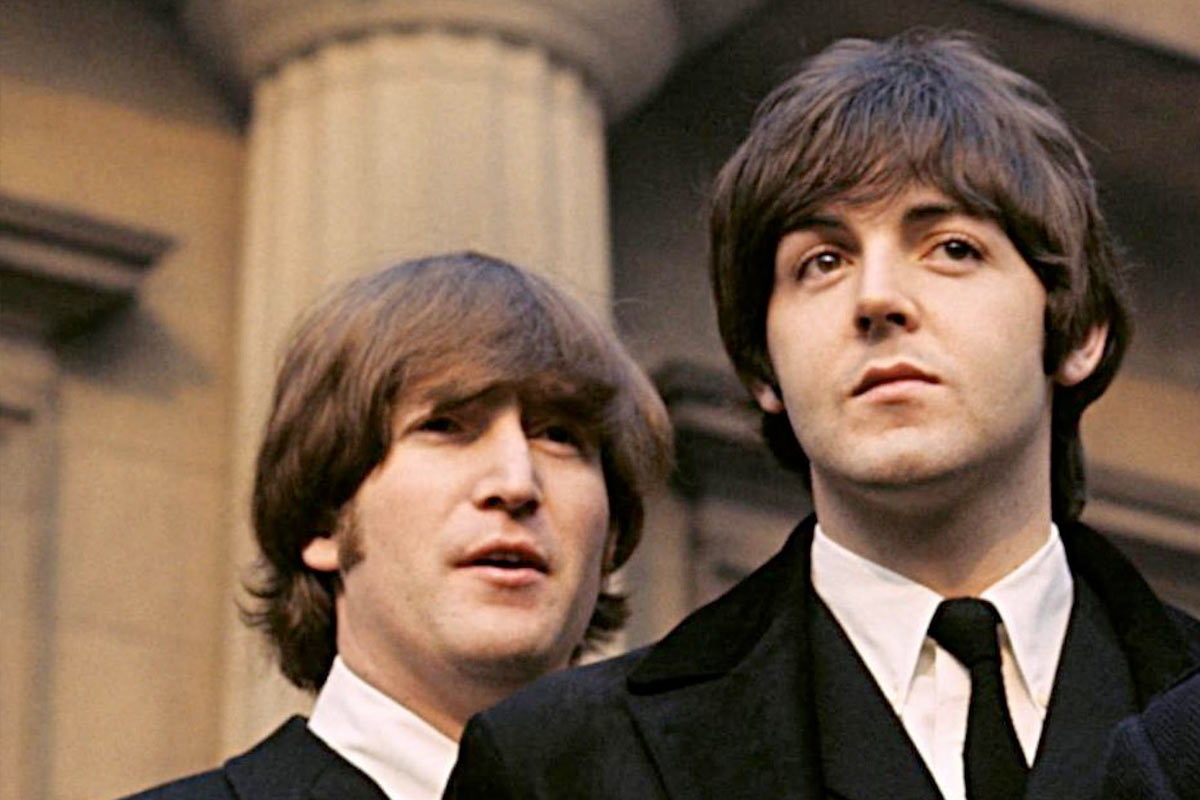

Ahora bien, la indiscutible tradición musical de las noches vienesas conoció su cénit en la del siete de mayo de 1824, hace hoy 201 primaveras. Aquella cita en el Kärntnertortheater, Beethoven dirigió el estreno de su Novena Sinfonía. Momento pródigo en anécdotas y amenidades, una de las más celebradas nos habla de Caroline Unger, la contralto que también hizo historia en aquella sazón. Junto a la soprano Henriette Sontag, Anton Haizinger y Joseph Seipelt (tenor y bajo, respectivamente, estos dos últimos), Caroline fue uno de los intérpretes del coro del Cuarto Movimiento, una novedad sin precedentes. Antes de la Novena era inconcebible la inclusión de un coro en una sinfonía. Sí señor, algo totalmente inusual.

Sin embargo, aquella noche, para Caroline Unger fue doblemente gloriosa. Amén de por ser una de las intérpretes de la Oda a la alegría —el poema de Friedrich Schiller, fechado en 1875, que Beethoven parafraseó ligeramente para incluirlo en la más celebrada de sus sinfonías—, fräulein Unger vivió su momento estelar cuando dio un ligero toque en el hombro del compositor para que éste se volviese hacía el patio de butacas. Y fue así como Beethoven pudo comprobar que el público le aclamaba como solo se hace con los grandes compositores en Viena. Todo era emoción: el respetable, los músicos y el personal de la sala. La ovación era atronadora, como la razón en marcha.

Pero aquel a quien iba dedicada tanta celebración no hubiera podido oírla si Caroline Unger no le hubiera hecho volverse. El último gran representante del clasicismo vienés era reacio a estrenar en la ciudad imperial, convencido de que el gusto de los aficionados vieneses estaba mediatizado por los compositores italianos. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y descubrió al respetable ovacionándole con tanta emoción —un publicó entre quienes se encontraban los también músicos Franz Schubert y Carl Czerny, así como el canciller austriaco Klemens von Metternich— no pudo ocultar su emoción. Lo que nació aquella noche —como la que, así que pasen unas horas, nos aguarda— fue el mayor canto a la fraternidad universal que el Viejo Continente había oído hasta la fecha.

Más conocida como La Coral, en 1824, cuando Beethoven comenzó a trabajar en La Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125 —el verdadero título de la composición, con la numeración correspondiente en el catálogo general de su obra— el músico ya tenía serios problemas auditivos. De modo que hubo de agudizar su ingenio para sentir las vibraciones de lo que escribía. Algunas de las amenidades al respecto nos hablan de su procedimiento para sujetar una vara de metal entre los dientes y apoyarla en el piano. El diapasón, que se usa para afinar, también podría haber jugado un papel, pero su adaptación fue principalmente sentir la música.

Y ya entre las amenidades, si la Historia —o, por mejor decir, las evocaciones de la Historia en su concepción más amplia— tienen a un compositor favorito por parte del audiovisual, ése es el que nos ocupa. Los niños de ayer —un ayer que se remonta cincuenta años atrás— aún recordarán la sintonía de la serie de animación didáctica Érase una vez el hombre (Albert Barillé, 1978). No era otra que la Sonata para piano nº 2 opus 49.

Pero no divaguemos: la Novena Sinfonía también fue objeto de varias interpretaciones, a buen seguro que no felices para algunos. Anthony Burgess —y por ende Stanley Kubrick— la imaginó en un lugar muy distante de ese júbilo y ese afán de confraternizar que mostraron los vieneses que la escucharon por primera vez aquel siete de mayo de 1824. Puesto a escribir La naranja mecánica (1962), otra de las grandes distopías del amado siglo XX, la Novena es la música que pone a Alex mientras le someten al tratamiento Ludovico para que rechace visceralmente la violencia extrema que ha estado practicando hasta entonces. Tiempo después, en 1970, Kubrick respetó este detalle —asaz significativo, pues, tradicionalmente, en el cine, los villanos escuchan rock— en su adaptación de La naranja mecánica.

Curiosamente, fue alguien que en su juventud estuvo mucho más cerca de los nazis que el célebre Alex de La naranja mecánica —el vienés y futuro legendario director de la Orquesta Sinfónica de Berlín, Herbert von Karajan— quien adaptaría la versión de la Novena que en 1985 sería adoptada por el Consejo de Europa como el himno del Viejo Continente. Desde 2001, el manuscrito original de la partitura está inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, lo que la convierte en la única composición musical que forma parte de la Herencia Espiritual de la Humanidad. Imagine el lector lo que hubiera sido si, cuando la escribió, Beethoven no hubiera estado sordo como una tapia.

La entrada Caroline Unger llama la atención de Beethoven sobre aquellos que le aplaudían aparece primero en Zenda.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)

.jfif)