El irresponsable: La lucidez de desertar

El irresponsable es una colección de textos breves, filosóficos y rabiosos. Capítulos como “La paciencia de los locos” o “El criadero” no pretenden convencer, sino morder. Están escritos con una prosa que duele: aforística, poética, a veces inclasificable. No hay tesis, hay arrebato. No hay sistema, hay fisura. Su objetivo no es iluminar, sino prender... Leer más La entrada El irresponsable: La lucidez de desertar aparece primero en Zenda.

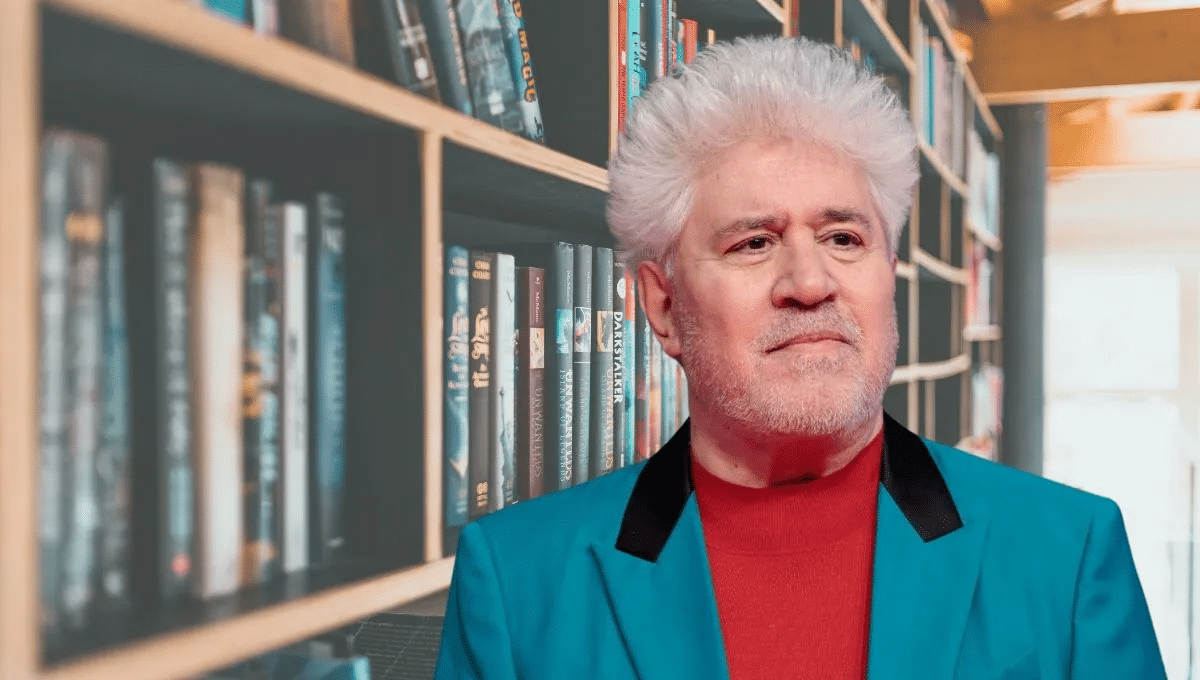

Desde el margen. Desde el filo. Desde la renuncia. Pedro García Olivo no escribe para argumentar: escribe para incomodar. Para hacer crujir certezas. Su libro El irresponsable no es un ensayo al uso. Es un manifiesto roto. Una herejía contra la pedagogía, el reformismo, la izquierda domesticada. Un grito sin consigna que desarma tanto como sacude.

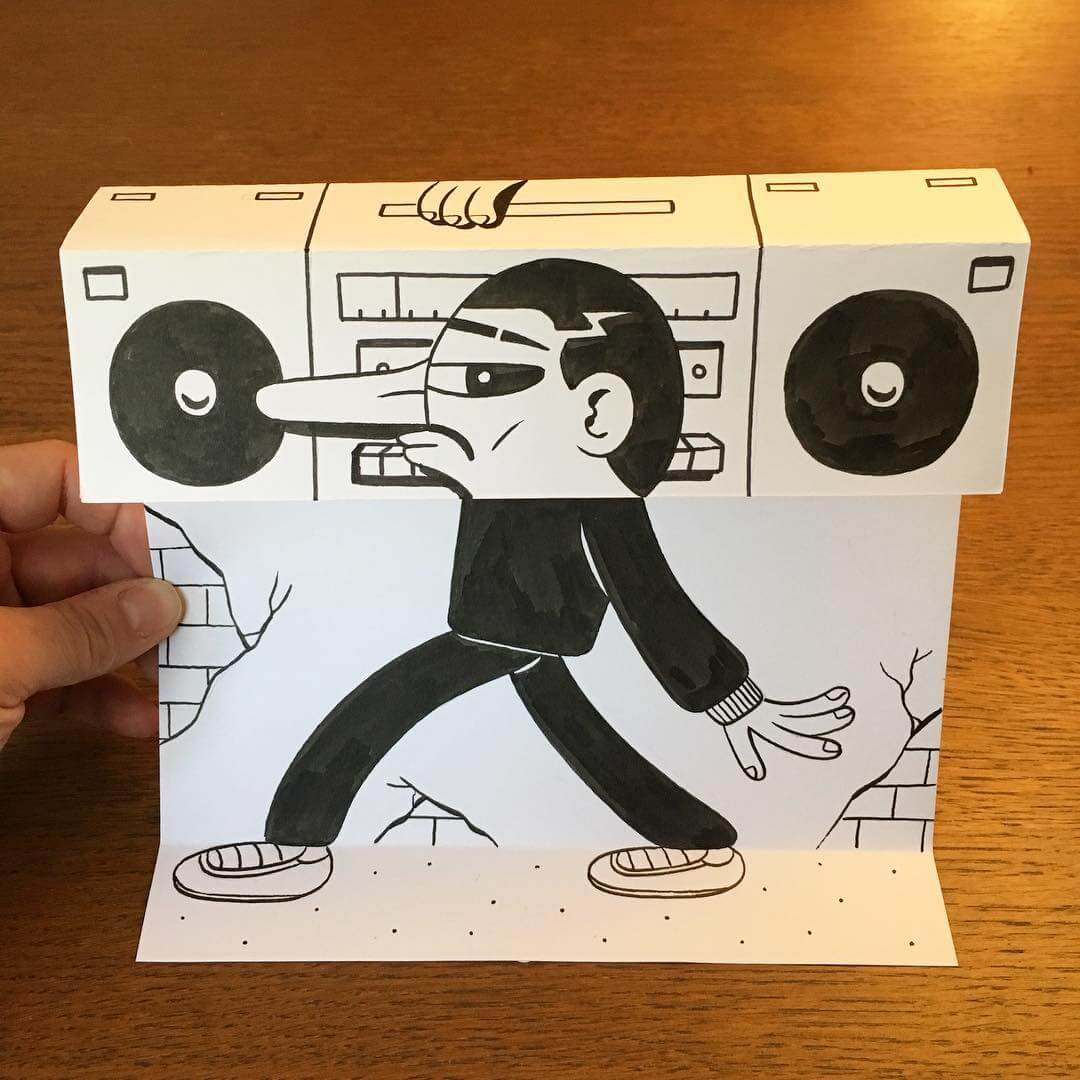

El blanco central de sus dardos es la Escuela, con mayúscula. García Olivo la describe como una institución de exterminio simbólico, una fábrica de obediencia, una cadena de montaje del sujeto domesticado. No hay concesión a la pedagogía alternativa. También ella es cómplice, dice. También el maestro progresista es un cancerbero del sistema. No hay salida en la reforma. Solo cabe la fuga.

Pero El irresponsable no es solo un libro contra la escuela. Es, en el fondo, una crítica a toda forma de domesticación.

Algunos pasajes bordean lo litúrgico, como si el nihilismo se hubiera vuelto oración. Se invoca a Nietzsche, a Deleuze, a Artaud. Se canta la alabanza del desertor, del comediante, del criminal, del nómada. No porque sean modelos, sino porque no encajan. Porque no rinden cuentas. Porque deshacen el mapa.

Leí El irresponsable en un momento en que también yo dudaba del lenguaje que me sostenía. La novela que acababa de escribir, Mientras el río fluye, también hablaba —sin saberlo del todo— de la traición que implica formar parte de las instituciones mientras se las critica. Por eso este texto me encontró vulnerable. Y por eso lo celebro ahora, desde la lectura y desde la incomodidad.

- La educación como máquina de docilidad

García Olivo no se anda con rodeos: para él, la educación no es emancipadora, sino disciplinaria. Un dispositivo que fabrica sujetos funcionales, dóciles, útiles al engranaje. La escuela, dice, no ilumina, adiestra. No libera, domestica. Lo más incómodo de su crítica no es su radicalidad, sino su precisión. Quienes hemos estado dentro de un aula lo sabemos: lo que se espera de nosotros no es pensamiento libre, sino gestión del silencio.

García Olivo parte de una sospecha que se convierte en certeza a lo largo del texto: el sistema educativo está diseñado para neutralizar cualquier impulso verdaderamente disruptivo. Incluso las pedagogías alternativas, incluso la escuela progresista, reproduce el mismo patrón. «Cambia el léxico, no la lógica», dice Olivo. No se trata de maquillar la jaula, sino de reconocer que es jaula. La escuela no educa, adiestra; no interroga, domestica; no libera, prepara para el engranaje laboral, familiar y político que garantiza la continuidad del orden social.

“La Escuela comete sus crímenes en silencio, por la noche. De día prepara la munición, carga el revólver, afila la navaja.”

Con esta frase, de una violencia poética deliberada, García Olivo introduce su visión de la institución escolar como una maquinaria de represión lenta, difusa pero implacable.

El aula es descrita como un teatro donde el profesor es una boca que habla, los alumnos oídos que escuchan, y el Estado —siempre vigilante— observa en la sombra, recordando cuál es el fin último: formar empleados obedientes, ciudadanos sin fisura, consumidores integrados.

En este esquema, el deseo de saber del estudiante —al que Nietzsche llamaba “una acusación callada pero terrible contra los culpables”— es redirigido, diluido, domesticado. Lo que empieza como hambre de mundo termina como ansiedad de productividad. Lo que podría ser potencia creativa se convierte en necesidad de encajar. El joven que busca sentido acaba aceptando, resignado, el ciclo de familia, trabajo, autoridad.

“Transformar el deseo de saber en necesidad de trabajar. Convertir el deseo de huir de la familia en necesidad de fundarla.”

La visión de García Olivo no se detiene en el diagnóstico. También denuncia el papel de los docentes como ejecutores —aunque a menudo inconscientes— de esa violencia simbólica. Los llama “funcionarios de la represión blanda”, y señala que incluso los educadores críticos, los que se creen fuera del sistema, acaban siendo sus mejores cómplices cuando aceptan sus lógicas, sus formas, su autoridad.

“El funcionario ha sido inventado para extraviar aún más el sentido de la tierra.”

La pedagogía moderna, bajo sus formas progresistas o alternativas, no escapa a esta lógica. De hecho, García Olivo ve en ellas una trampa aún más peligrosa: al disfrazar la domesticación con discursos de libertad, camuflan mejor el sometimiento. En su visión, todo reformismo educativo es funcional al sistema porque no pone en cuestión su raíz, sino que decora su fachada.

Frente a esto, García Olivo no propone una utopía escolar, ni una educación alternativa, ni una mejora del sistema. Lo que propone es desertar. Huir. Abrir espacios de fuga allí donde el lenguaje oficial no llega.

Esta crítica a la educación, radical y sin paliativos, no está hecha desde el resentimiento, sino desde la lucidez de quien conoce por dentro la institución. García Olivo fue doctor universitario, investigador, incluso profesor en secundaria. Habló desde la trinchera. Y eso le da a su escritura una fuerza particular: no es el panfleto de un outsider, sino el testimonio feroz de un desertor consciente.

- El intelectual comprometido como figura estéril

Otra de sus dianas: el intelectual progresista. Ese que firma manifiestos, da charlas, se fotografía en ferias. Ese que construye su carrera criticando el sistema, pero jamás lo abandona. García Olivo desmonta esa figura con una lucidez que no deja escapatoria. Para él, el intelectual no es el que incomoda, sino el que decora la disidencia. Un gestor de la rebeldía, domesticado por los aplausos del circuito cultural. A su juicio, esta figura no es más que una pieza decorativa del sistema, un engranaje que legitima lo instituido mientras simula ponerlo en duda.

El blanco de su ataque no es solo el académico burgués, sino también el profesor progresista, el ensayista indignado, el docente que se posiciona desde la crítica pero sigue ejerciendo poder desde la cátedra. Para García Olivo, todos ellos participan de una misma farsa: encarnar la rebeldía dentro de los márgenes tolerados, ejercer una crítica inofensiva que acaba por reforzar el orden contra el que dice luchar.

Lo dice con claridad en el libro: el profesor no solo es transmisor de contenidos; es sobre todo “portador de la palabra autorizada”, el que organiza, estructura, define qué es saber y quién está en condiciones de hablar. Incluso el “profesor lúcido” que se cree al margen termina operando como filtro ideológico. “Sin alumnos no hay profesor; sin obreros no hay intelectual crítico”, insinúa en una frase que subvierte la relación clásica entre emisor y audiencia. La supuesta lucidez del intelectual no es independiente: se alimenta del sistema que lo consagra.

El “Profesor Conciencia” se ha convertido en una máscara: la de un sujeto que predica disidencia pero que no abandona su posición de privilegio. Porque al final, incluso el pensamiento radical se vuelve mercancía: se cotiza, se premia, se intercambia en el mercado de las ideas como una seña de prestigio.

La propuesta, aunque a veces se formule con rabia o hermetismo, apunta a desmontar los relatos de autoridad que han convertido a la palabra crítica en una herramienta de legitimación. Contra eso, García Olivo propone otro tipo de voz: la que se sabe sin destino, sin credenciales, sin misión salvífica. Una voz irresponsable, sí. Pero quizá más honesta.

- La ciencia como nuevo dogma

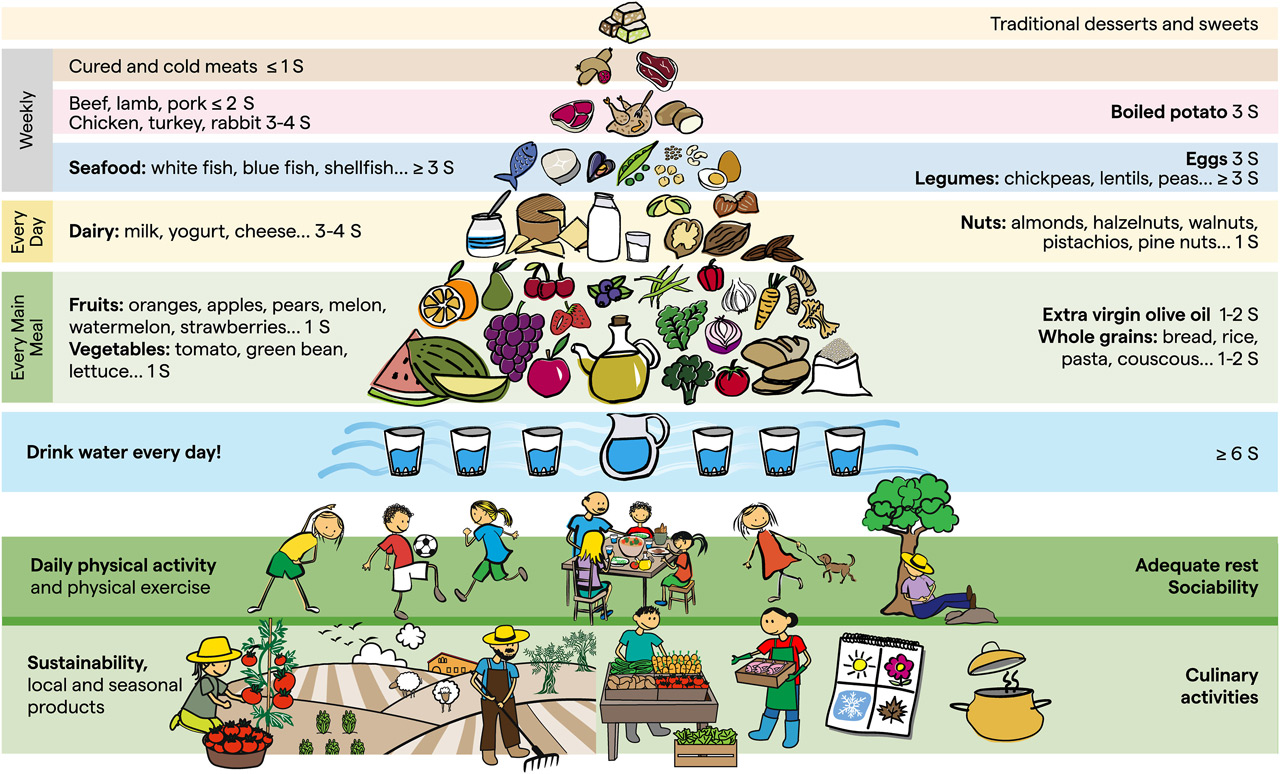

García Olivo desconfía de todos los saberes que se proclaman neutros. Y la ciencia —dice— es hoy la religión con bata blanca. Su crítica no apunta a los hallazgos, sino a los dogmas que se fabrican en su nombre. A la idea de que hay una única forma de entender el mundo. De que todo lo que no cabe en sus categorías debe ser descartado, ridiculizado o invisibilizado. En este sentido, denuncia la “epistemocracia”: el gobierno de los saberes supuestamente objetivos que relegan a la periferia toda experiencia que no pueda ser traducida a fórmulas, gráficas o datos.

Cuando la ciencia se convierte en institución, en aparato estatal, en paradigma incuestionable, opera también como mecanismo de exclusión. Las verdades no científicas —las narrativas orales, las prácticas campesinas, los saberes populares, las intuiciones éticas— quedan relegadas al ámbito de lo anecdótico o lo folclórico.

García Olivo denuncia especialmente la alianza entre ciencia y poder. La investigación científica, dice, no es neutral: responde a intereses económicos, militares, corporativos. Y la universidad, lejos de funcionar como un espacio de pensamiento libre, actúa muchas veces como laboratorio del capital. La ciencia, entonces, no está tan lejos de lo que fue la religión en siglos pasados: una institución que administra el sentido y domestica el disenso.

Frente a eso, propone una mirada no domesticada. Una sensibilidad que no se reduzca a cifras ni a diagnósticos. Que no cure con manuales, sino que escuche desde el temblor. Es un alegato contra el reduccionismo, y una defensa —implícita— del arte, del cuerpo, del lenguaje como grieta.

- Contra el reformismo: el enemigo amable

Una de las ideas más provocadoras del libro es la que señala al reformismo como el brazo útil del sistema. Para García Olivo, quien intenta “mejorar” las instituciones solo está reforzándolas. La escuela con enfoque crítico, el capitalismo verde, el Estado de Bienestar… son parches que impiden la ruptura. «El sistema nos invita a protestar porque necesita nuestra disidencia domesticada», escribe.

Desde esta perspectiva, el reformismo no subvierte el orden; lo maquilla. Le da una apariencia de cambio que perpetúa su esencia. En vez de derribar estructuras injustas, las suaviza; en vez de deslegitimarlas, las repara. Y así, en lugar de provocar rupturas, canaliza el descontento hacia cauces previsibles y controlables.

García Olivo ataca especialmente al “reformismo de izquierda”, que presenta una fachada crítica pero cuya práctica termina integrándose sin fricciones al engranaje del poder. Para él, el compromiso institucional de ciertos sectores progresistas no es más que una traición disfrazada de responsabilidad. La izquierda que ocupa cargos, redacta leyes, aplica políticas públicas, termina convertida en administradora del mismo sistema que dice cuestionar.

Este análisis lo lleva también al ámbito educativo, donde denuncia cómo incluso las pedagogías alternativas —las llamadas “escuelas libres”, los proyectos de innovación, la educación emocional— pueden acabar al servicio del mismo objetivo: domesticar la diferencia, integrar la crítica, hacer funcional lo disidente.

El irresponsable no ofrece recetas ni utopías concretas. Su gesto es otro: desenmascarar. Dejar al descubierto los mecanismos mediante los cuales el poder se recicla, incluso en las formas más aparentemente subversivas.

- El cuerpo y el deseo como última trinchera

En El irresponsable, Pedro García Olivo aborda el cuerpo y el deseo como territorios asediados por las instituciones. Frente a los discursos normativos que lo codifican —la escuela, la medicina, la religión, la psiquiatría, el derecho—, su texto busca recuperar un cuerpo libre, deseante, salvaje. La operación no es estética ni terapéutica: es política.

Desde las primeras páginas, el autor deja claro que “el cuerpo no nos pertenece”, sino que ha sido colonizado por los discursos de poder. La educación lo convierte en dócil; la ciencia, en objeto de análisis; la moral, en campo de culpa. Frente a eso, Olivo reclama una reapropiación del cuerpo desde la indisciplina: “El funcionario ha sido inventado para extraviar aún más el sentido de la tierra”, escribe. Es decir, para alejarnos de lo sensorial, lo erótico, lo inmediato.

Esta crítica entronca con una genealogía libertaria que va de Sade a Foucault, pasando por Deleuze y Guattari, aunque García Olivo no los cita directamente. Su estilo, más aforístico y poético que ensayístico, construye una visión de la corporalidad como trinchera y como herida. El cuerpo es lo que queda cuando todo lo demás —la ideología, la profesión, la pedagogía— ha sido desmontado.

Todas las instituciones se erigen como diques del deseo: el aula como espacio de represión del movimiento; el consultorio como lugar de diagnóstico de lo no normativo; el templo como domesticación de la pulsión. Olivo lo deja claro: “La lucha por la emancipación pasa por recuperar el cuerpo deseante”.

Frente al cuerpo utópico, frágil, contradictorio del “irresponsable”, se alza el cuerpo sano, productivo y útil que exige la política reformista. En ese choque se inscribe la batalla.

En suma, Pedro García Olivo nos deja en este eje un legado incómodo: pensar el cuerpo como terreno de combate. No como un concepto, sino como una vivencia cargada de consecuencias. En tiempos donde todo parece ceder al mercado de los cuidados, su texto grita otra cosa: “No queremos ser cuidados, queremos dejar de estar vigilados”.

Leer a García Olivo no es una invitación al acuerdo. Es un salto sin red. Y a veces, también, una forma de reconocerse en la caída.

La entrada El irresponsable: La lucidez de desertar aparece primero en Zenda.