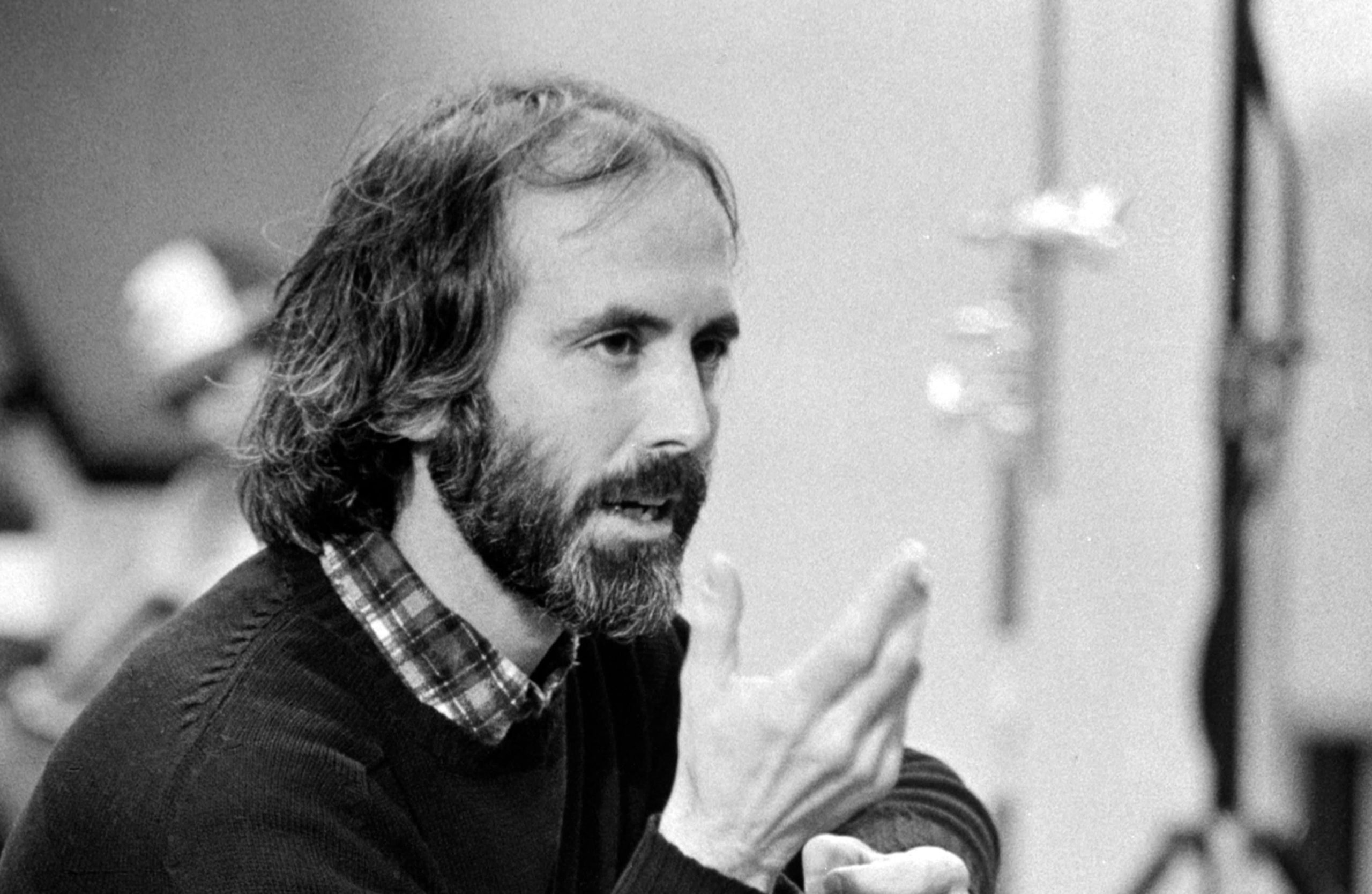

La mirada desesperada de Alan Rudolph

Su obra carece de la armonía del cine clásico, de la inofensiva corrección del cine académico y del juego posmoderno de autores como De Palma o Coppola —en el que reinterpretaban el clasicismo, celebrando a Hitchcock en Doble cuerpo o el musical hollywoodiense en Corazonada—, algo que lo alejó de conectar con el gran público.... Leer más La entrada La mirada desesperada de Alan Rudolph aparece primero en Zenda.

Muchos no lo conocerán, y algunos de los que lo conocieron probablemente lo hayan olvidado. Robert Altman impulsó la carrera del extraño y hoy desconocido Alan Rudolph, quien a su vez impulsó la carrera del compositor Mark Isham. Actores como Bruce Willis, Jennifer Jason Leigh, Kris Kristofferson o Lara Flynn Boyle han aparecido en sus películas, pero colaborar con estrellas nunca hizo desaparecer su condición de outsider, de cineasta estadounidense al margen de la industria (o, mejor dicho, de cineasta poco rentable para esa industria).

Sus películas están llenas de fisuras, no son cerradas sobre sí mismas, y es normal que más de un espectador termine de verlas con una ligera sensación de insatisfacción. Aunque la herida que se puede notar entre las imágenes tenga su raíz en numerosos rasgos formales, su estilo se apoya principalmente en dos pilares presentes a lo largo de su filmografía: la desesperación de los personajes y el particular uso del teleobjetivo a la hora de capturarlos.

En lugar de seguir el punto de vista de un único protagonista, suele presentarse un reparto coral caótico, una amalgama de personajes cuyo comportamiento resulta impredecible. Una conducta, esta última, que ya podemos percibir en una de sus primeras películas: Recuerda mi nombre (Remember My Name, 1978), en la que las decisiones de Anthony Perkins y Geraldine Chaplin son tan imprevisibles como el género que acaba adoptando. Alan Rudolph parece ofrecer un thriller, pero solo se trata de un trampantojo, y esos personajes que no sabemos “por dónde van a salir” nos llevan de la mano, poco a poco, hacia un misterioso drama teñido de nostalgia (nostalgia por un pasado que nunca se nos muestra). Las expectativas puestas en ellos desaparecen de un plumazo. No es de extrañar que el coqueteo con varios géneros, el acabado de película dispersa y abierta o las decepcionantes decisiones de sus personajes produjeran cierta frustración en el público.

Choose Me (1984)

A pesar de ello, son rasgos que se llevan hasta las últimas consecuencias en Elígeme (Choose Me, 1984), paradójicamente su obra mejor valorada. Aquella apertura, en la que vemos a Lesley Ann Warren bailando en la calle mientras suena “You’re My Choice Tonight”, de Teddy Pendergrass, ya nos introduce de golpe en el extravagante ambiente nocturno que la hace tan especial. En su galería de personajes excéntricos e impredecibles también se encuentran los interpretados por Geneviève Bujold o Keith Carradine, y todos ellos son mentalmente inestables, están confundidos, profundamente desesperados y van dando tumbos de un lado a otro entre la oscuridad y las luces del bar de Eve. Bajo esta noche tienen lugar malentendidos, peleas, llantos y amores imposibles. Alan Rudolph transforma el argumento de una screwball en una reflexión pesimista de las relaciones humanas: sus líos amorosos no la convierten en una comedia de enredo, únicamente sirven para acentuar la desesperación de unos personajes solitarios y desequilibrados.

De manera similar a las Comedias y proverbios de Éric Rohmer, encontramos personas alérgicas a la monotonía que desean desesperadamente experimentar sentimientos, aunque no lograrán ver el rayo verde que pueda clarificárselos. En Elígeme, morir no es tan grave como dejar escapar un posible amor. En una de sus secuencias, Mickey está tumbado en la cama y, con una mezcla de insistencia y pasotismo, pide a Nancy que se case con él. Esta le recuerda que había ido allí para ver a otra, a lo que responde: “Sí, podría haberme casado con ella, pero no estaba en casa”. Le pregunta si lo considera un loco y comienza a besarla.

Vale la pena recordar que dos años antes se estrenó Toute une nuit, de Chantal Akerman, otro radical análisis del amor con la noche como paisaje. Sin embargo, mientras la propuesta de la cineasta belga exploraba relaciones sentimentales latentes que nunca llegaban a desarrollarse, las de Alan Rudolph se desarrollan, se consuman, se enredan y se intercambian. La insatisfacción y la melancolía nocturnas, aunque por razones y desde perspectivas distintas, parecen terminar siendo muy parecidas. La sensación de soledad se impone.

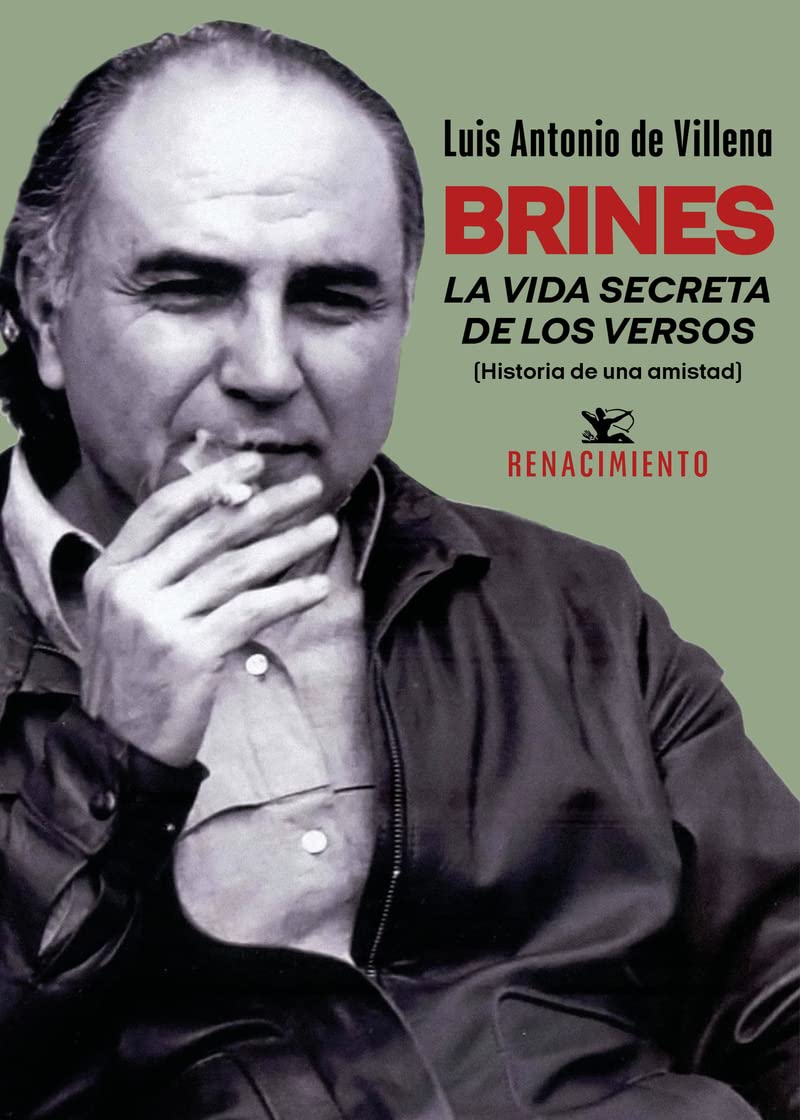

Tras la irregular Inquietudes (Trouble in Mind, 1985) —aunque de irregulares podríamos calificarlas a todas, sin que tenga por qué ser un defecto—, donde al drama romántico le toca juntarse con el neo-noir, el cineasta estadounidense sorprende con Hecho en el cielo (Made in Heaven, 1987). Si el leitmotiv de Elígeme era la canción “You’re My Choice Tonight”, el de Hecho en el cielo es “We’ve Never Danced”, cuyos versos reaparecerán durante la película cumpliendo una función similar. Aunque no tan apreciada por la crítica como la anterior, lo cierto es que se trata de una de las producciones más atrevidas de Alan Rudolph. Atrevida porque en ella se filma la tierra y el cielo (sí, el cielo). Filmado como un espacio idílico exento de preocupaciones, allí arriba no existe noción del tiempo y un hombre y una mujer se enamoran. Como le sucede al resto de muertos, en algún momento serán llevados de vuelta al reino de los vivos mediante la reencarnación. Tras ese renacimiento —y esa separación—, los personajes de Timothy Hutton y Kelly McGillis tratan de volver a encontrarse en la tierra sin ser conscientes de ello. Pese a no recordar su vida anterior ni su paso por el cielo, notan ecos de un pasado que parecen guiarlos.

Made in Heaven (1987)

Mientras presencia los obstáculos con los que van tropezando, el espectador espera pacientemente a que los caminos de los protagonistas se crucen. Aun así, no es solo esa incertidumbre la que lo mantiene hechizado hasta el final: la aproximación religiosa del destino y su visión cíclica de la vida y la muerte se impregnan de una atmósfera naíf, fantasiosa y edulcorada. Para ser considerada una concesión de su director, un tropiezo convencional, aquel retrato del “más allá” nos ha dejado imágenes coloridas de corte experimental, de naturaleza casi camp, bellos fundidos encadenados y sonidos celestiales muy evocadores bien distribuidos a lo largo de la cinta. Parece que Alan Rudolph comienza a creer en la posibilidad del rayo verde que permita a sus personajes entenderse a sí mismos; parece comenzar a creer en una concepción del amor optimista y ordenada. Da la impresión de que el cineasta estadounidense sugiere una explicación trascendente al habitual comportamiento de los personajes de su cine. Si nos sentimos desorientados, quizá se deba a que no hemos dado con la persona de la que estuvimos enamorados en otro tiempo. Donde unos verán una cursilada, otros aceptarán su sensibilidad y se enternecerán con su ingenuidad. Hecho en el cielo es una verdadera rareza dirigida sin complejos, con canción y cameo de Neil Young incluidos.

En Los modernos (The Moderns, 1988) vuelve a generarse una comunidad de personajes confundidos, guiados en muchas ocasiones por impulsos. El escenario escogido no es la noche de Los Ángeles, como ocurría en Elígeme, sino el París bohemio de los años veinte. Por mucho que nos transportemos unas décadas atrás al ambiente artístico de escritores y pintores, el romanticismo desesperado de Alan Rudolph se mantiene intacto. De hecho, Keith Carradine vuelve a interpretar al mismo hombre nihilista, problemático, entregado a los placeres que, inexplicablemente, tan entrañable como odioso nos resulta. La indagación constante sobre nociones acerca del arte, los planos detalle de los cuadros o la elegancia a la hora de retratar su sutil visión esperanzadora del amor la empujan a ser, con toda probabilidad, su película más perfecta formalmente.

La belleza de Linda Fiorentino es capturada con densos primeros planos: la cámara hace zoom desde gran distancia en los rostros y se desliza suavemente de uno a otro. Alan Rudolph pone en práctica un teleobjetivo ansioso por comprender; utiliza el propio zoom para reencuadrar y hace de él una herramienta con la que intenta acceder a la raíz de los complejos dilemas de los personajes. En otras circunstancias, acercarse a un actor haciendo zoom en lugar de un travelling podría interpretarse como un síntoma de pereza, pero el director estadounidense convierte esta decisión en una constante formal que ha contribuido a configurar su sensual y particular estilo. Pocos cineastas que no destacan por moverse en el espacio han sabido mirar tan bien desde su sitio.

The Moderns (1988)

Además, Los modernos puede entenderse como la semilla de dos películas que germinarían a principios de la década de 2010: Copia certificada, de Abbas Kiarostami, por su implícita disertación sobre el valor de la imitación, y Medianoche en París, de Woody Allen, por su microcosmos del artisteo parisino. A diferencia de Allen, en el mundo que encapsula Rudolph no existe tanto un homenaje como una desmitificación, y la inmersión en esa burbuja de reuniones de artistas, sin tantos guiños referenciales, rezuma un aire más genuino. El recuerdo que a uno se le queda clavado es el de aquellos obsesivos primerísimos planos registrando conversaciones sobre amor y arte, las accidentadas relaciones sentimentales propias de su cineasta o la prodigiosa banda sonora de Mark Isham, que potencia una de las experiencias estéticas más sugerentes de los ochenta. No todos los espectadores tienen por qué conectar con ella, y no importa. Como podemos escuchar en una escena: “El arte solo es una infección, algunos se contagian y otros no”.

Hasta en un thriller de apariencia convencional —y solo apariencia— Alan Rudolph explota su teleobjetivo incisivo. En Pensamientos mortales (Mortal Thoughts, 1991) el director consigue hallar en Demi Moore una verdad que no ha sabido cómo buscar recientemente Coralie Fargeat. Centrada en la declaración que Cynthia presta a la policía, sustentada en largos flashbacks, la película plantea en el “oyente” la cuestión de la verosimilitud del testimonio, de la presunción de veracidad que rodea al acto de contar. Como era de esperar, prescindiendo la mayoría del tiempo del plano contra plano y valiéndose de enormes zooms que escrutan el rostro de Demi Moore buscando incongruencias en su relato.

Al igual que el personaje de Harvey Keitel, escuchamos escépticos a Cynthia mientras observamos imágenes del pasado meridianamente objetivas. Se aleja de ser un thriller convencional por la reflexiva posición en la que sitúa al espectador, desplazamientos de cámara —a veces ágiles o superlentos— que recogen a unos personajes de los que no queda más remedio que desconfiar, la arrasadora subjetividad del punto de vista o un desenlace nada tramposo y del todo coherente. Solo alguien que no ha advertido estas decisiones sustanciales la consideraría un thriller de sobremesa como otro cualquiera. Y solo alguien que no ha revisado la trayectoria de Demi Moore creería que La sustancia es la primera película de autor en la que aparece.

Aunque Afterglow (1997) gire en torno a los affaires de dos parejas, supone un paso adelante tanto en la filmografía de Alan Rudolph como en su manera de entender las relaciones humanas. Algunos de sus personajes —especialmente los interpretados por Nick Nolte o Julie Christie, que ya tenían una edad— continúan mostrándose inestables, pero los años que tienen encima los han llevado a adquirir un grado de madurez y cinismo del que carecían los protagonistas de sus anteriores películas. La herida abierta a causa de la maternidad, la proximidad de la vejez… no hacen más que inclinar la visión optimista del amor que pareció acariciar su cine hacia otra visión más desengañada. En Afterglow, cualquier resto de ilusión da paso a la resignación.

Afterglow (1997)

Cerraríamos un círculo si considerásemos Investigating Sex: Misterios del sexo (Intimate Affairs, 2001) su última gran obra. En ella vuelve a reunirse un reparto coral caótico compuesto por caras conocidas: de nuevo Nick Nolte, pero también Julie Delpy, Dermot Mulroney o la estrella de Scream Neve Campbell. Injustamente ninguneada, se trata de una desconcertante película cuyo tono baila entre lo grave y lo grotesco. Su forma es la de una especie de obra dialogada audiovisual, apoyada casi íntegramente en conversaciones entre los personajes. La palabra nunca ha tenido tanta importancia en toda la filmografía de Alan Rudolph.

No se acerca tanto al mero teatro como al ensayo, y en ese carácter, más intelectual que erótico, se contraponen diferentes maneras de concebir la sexualidad, tomando como punto de partida el libro Recherches sur la sexualité. Pero su lado discursivo va progresivamente desintegrándose, y es inevitable que acabe aflorando la habitual desesperación del cine del director. Por muy cerebral que se nos presente, estamos ante una película de Alan Rudolph, y los seres humanos que pueblan sus encuadres son incapaces de reprimir sus sentimientos o sus instintos. Una vez más, no importa que se ambiente unas cuantas décadas atrás: los personajes siguen teniendo dentro de sí una angustiosa y errática manera de relacionarse con los demás que inevitablemente sale al exterior a modo de catarsis.

La mirada desesperada de Alan Rudolph apunta, muy de cerca y muy atentamente, a los rostros de unos personajes únicamente capaces de alcanzar idilios pasajeros. Entretanto, sobrevuelan motivos musicales que siempre tienen una razón de ser y dialogan con sus imágenes. Cada película del cineasta estadounidense nos permite contemplar un pedazo imperfecto de la vida de unos personajes imperfectos. Pedazos imperfectos, descuidados, pero llenos de alma. Nunca está de más, en los tiempos de pulcritud digital y moral que corren, redescubrir algún radical americano cuyas historias no pretendían ser crítica ni defensa de nada.

La entrada La mirada desesperada de Alan Rudolph aparece primero en Zenda.