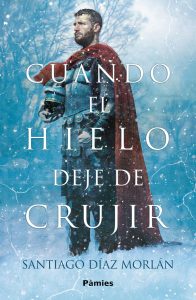

El Despertar del Destino

—¿Estoy muerta? —El susurro imperceptible no fue escuchado, sino leído por el hombre que la había rescatado y la había conducido a Palacio. —No. Con aquel No, el corazón de Dánae se llenó de una euforia que hizo que sus ojos terminasen de abrirse y de acostumbrarse a la luz de las lámparas de aceite... Leer más La entrada El Despertar del Destino aparece primero en Zenda.

Las pestañas de Dánae se desligaron lentamente. Una tenue luz se coló a través del poco espacio que dejaban a la retina. El letargo que se había apoderado de su cuerpo mientras la muerte le acariciaba la mejilla comenzaba también a desvanecerse. Empezó a sentir cómo el calor avanzaba lentamente desde sus pies y ascendía milímetro a milímetro atravesando su piel y llegando hasta lo más profundo de sus huesos. Movió primero los dedos de los pies, después, mientras el último resquicio de un frío infernal desaparecía de su cuerpo, las piernas, subió la vida hasta sus manos, atravesó su pecho, colonizó su cuello y los labios amoratados se convirtieron en un rojo sangre. Intentó toser, pero aún estaba muy débil. Se acordó de su hijo y lo buscó tímidamente entre sus brazos. No lo encontró.

—No.

Con aquel No, el corazón de Dánae se llenó de una euforia que hizo que sus ojos terminasen de abrirse y de acostumbrarse a la luz de las lámparas de aceite y de la chimenea que desprendía un agradable olor a pino y romero.

—Mi hijo —Esta vez la voz de la mujer sonó fuerte y firme.

—En la cuna —dijo, mientras señalaba un pequeño canasto de mimbre.

***

Serifos es como le dijeron que se llamaba aquel lugar. El nombre de su rescatador, Dictis.

Había tenido suerte; creía que, más que el destino, algún dios había jugado a su favor. Sabía que el padre de la criatura que ahora berreaba lleno de vida sobre su regazo era un dios. No podía ser de ninguna otra forma, ella no había conocido hasta entonces las formas y maneras de ningún varón. Y ese dios había favorecido que aquella urna mortal que flotaba a lo largo del Egeo calara en una mullida playa que sería su salvación y su patria para muchos años.

Serifos era una isla de unos trescientos estadios. Decían que se podía recorrer entera a caballo en apenas tres días. Su gente era amable y hospitalaria, aunque, como todos los isleños, también robustos y sufridores. Los recursos se compartían y lo que faltaba se importaba de la península en embarcaciones que partían y llegaban diariamente a su puerto. Allí reinaba un tirano, llamado Polidectes; Dictis era su hermano. Dánae tuvo esa suerte, que el mismísimo Zeus la dejara en manos del hombre más poderoso de aquel rincón del mundo.

Pronto la belleza, inocencia y bondad de la mujer encandiló al tirano. Se la había presentado su hermano unas semanas después de que encontraran aquella extraña caja varada en la playa y cubierta de algas, tras un intenso temporal. Ella se había recuperado de la desnutrición, del miedo, de la incertidumbre y había vuelto a recuperar el tono de sus músculos y comenzado a tostar su piel gracias al sol. La primera vez que la vio llevaba a aquella criatura en sus manos, regordeta, sonrosada, llena de genio y de vida.

—Bueno, bueno, bueno, pero ¿qué tenemos aquí? —le dijo, mientras exploraba inquisitivamente las facciones de la mujer.

—Es mi hijo, señor. —Se ruborizó la mujer al notar cómo los ojos del tirano se clavaban en sus pechos abundantes y que se dibujaban perfectamente bajo aquella túnica de fino lino.

—¿Cómo se llama el pequeño?

—Perseo, mi señor.

—Curioso nombre… ¿De dónde vienes, extranjera?

—De Argos.

—Mi hermano me ha contado cómo te encontraron. —Dánae sintió vergüenza y bajó sus ojos hasta enterrar sus pupilas en el mismísimo Hades. Polidectes entendió el gesto. —No te avergüences, mujer, no hay nada tan indigno que deba causar la ausencia de tu mirada.

—Tu hermano no conoce mi historia.

—Pues, cuéntamela.

Dánae dudó por un momento en abrir su corazón y verter de él todo cuanto llevaba dentro. Pero algo le decía que debía hacerlo. Así que con palabras titubeantes le contó al rey el oráculo por el cual su padre la había tenido encerrada desde que nació. El rey no solo se apiadó de ella. Su corazón comenzó a calentarse al calor de aquella historia desgarradora y un sentimiento hasta entonces desconocido trepó por sus hombros y se instaló en su alma. Debía cuidar de aquella mujer tierna, encantadora y terriblemente bella. Debía darle la felicidad que hasta entonces no había conocido. Su sexo también experimentó el placer del primer amor, pero lo que no sabía el rey es que aquel sentimiento no era correspondido y jamás lo sería. Los sentimientos de Dánae estaban reservados para su propio hijo y para ella misma y no le quedaban para corresponder a ningún hombre.

Polidectes le procuró a Dáne todas las comodidades que una isla como aquella podía ofrecer: una cabaña robusta con una chimenea de piedra, sin habitaciones, con un par de jergones de paja y mantas de gruesa lana. Un rebaño, un par de esclavas para que la ayudaran en sus quehaceres y las vistas al mar, a la playa y a la montaña. Un remanso de paz y libertad que Dánae agradeció a los dioses.

Se propuso el rey conquistar aquellas murallas inexpugnables y durante años ofreció banquetes para conmemorar del día que fue encontrada en la playa, la sentó a su mesa casi a diario, la acompañó en alguno de sus paseos, se preocupó por Perseo mientras fue niño, intentó poseerla un par de veces, pero ante la reticencia de ella la dejó en paz, la besó como un padre besa a su hija, como un enamorado a su amante, pero ella rechazó estos besos. La paciencia del rey, tras años de incursiones, comenzó a desaparecer y echó la culpa de la indiferencia a su hijo, Perseo.

Se las arregló el rey para deshacerse de aquel impedimento. Perseo había demostrado su carisma: un líder nato, valiente y arrogante. Había llegado a aquellas costas siendo un niño; ahora era un hombre de quince años que necesitaba explorar el mundo y la vida. Y esa oportunidad la aprovechó el rey para mandarlo a una arriesgada expedición.

—Perseo, ahora eres un hombre y los hombres deben hacer cosas grandes. Las mayores gestas ya las realizaron otros, Teseo, Heracles, Aquiles, Ulises… A ti te quedan pocas cosas que puedas hacer para ser inmortal.

Perseo picó el anzuelo.

—Tienes razón, Polidectes. A mí me gustaría ser inmortal, pero vivimos tiempos pacíficos; no hay guerras ni gestas heroicas en las que pueda participar. Ulises ya exploró los mares, Heracles ya luchó contra todos los monstruos que asolaban la tierra, Teseo mató al minotauro y el Aquiles…

Dánae estaba sentada junto al hogar tejiendo una nueva túnica para su hijo, sin saltarse una coma de la conversación. Aquellas palabras penetraron en sus oídos como veneno. Empezó a entender la carnaza que el rey estaba poniendo en el anzuelo.

—Hijo, tú no necesitas nada de eso. Tú ya estás vivo y estar vivo es la mayor de las gestas en estos tiempos.

—No, madre. No estoy vivo. No estoy vivo encerrado en esta isla. La conozco palmo a palmo y me hierve la sangre saber que al otro lado del mar hay un mundo que explorar. Que allá está nuestra patria y el hombre que te hizo tanto mal, que nos hizo tanto mal.

Dánae supo entonces que había fracasado. Desde pequeño había criado a ese niño para ser el hombre de su hogar, para que permaneciera junto a ella hasta la vejez, pero no podía negarle su destino. Tragó saliva, amarga como la cicuta.

—Si es lo que buscas. Pero como dice Polidectes, no queda nada que tú puedas hacer.

—Bueno… se me ocurre una cosa. —Los ojos del rey brillaron como los de un lobo en la más absoluta oscuridad acechando a su presa.

—¿Cuál?

—La gorgona… Medusa. Deberías traerme su cabeza. Es un peligro y un arma de un valor incalculable. Dicen que, si te mira a los ojos, te convierte en piedra. El poder que tendría si poseyera esa cabeza…

Polidectes se frotó las manos. Un viento helado abrazó el cuerpo de la frágil Dánae y Perseo se sintió vivo a la vista de aquella gesta.

La entrada El Despertar del Destino aparece primero en Zenda.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)