El daño y la palabra

Foto de portada: Gina Pane: Action Psycché, 1973/74 [24 DE MARZO – 6 DE ABRIL] Tu yo adolescente comenzaba a volar en mitad de la huerta, pero nadie le hacía caso alguno; después, ese mismo yo de dieciocho años caminaba por un poblado japonés y dejaba allí su chaqueta, en la puerta de una casa desvencijada.... Leer más La entrada El daño y la palabra aparece primero en Zenda.

Foto de portada: Gina Pane: Action Psycché, 1973/74

[24 DE MARZO – 6 DE ABRIL]

Te despiertas con una sensación extraña. Esta noche has cerrado un sueño. Es la primera vez que te sucede. Por lo general, como la mayoría, sueñas cosas que no tienen el menor sentido. Y cuando despiertas, lo que has soñado siempre queda a medias, lleno de caminos abiertos y rutas que no llevan a ninguna parte. Pero esta noche tu sueño se ha cerrado. A pesar de la locura del argumento.

Hasta aquí, el sueño no distaba mucho de las locuras habituales. Pero lo realmente extraño llegaba justo después. Como si la historia siguiera un patrón lógico, tras todo lo anterior regresabas al pueblo, recogías la chaqueta que habías dejado allí, aparcabas la moto —que de repente volvía a aparecer—, te despedías de quienes te habían ayudado en el camino, emprendías otra vez el vuelo y aterrizabas cerca de tu casa de la huerta, justo donde todo había empezado. En ese instante exacto, has abierto los ojos, como si la conclusión misma te devolviera a la realidad, de manera natural, como cuando vuelves después de acabar un libro o una película, con todas las tramas perfectamente cerradas, como ocurre en las historias de ficción.

La experiencia te ha dejado tan descolocado que, nada más despertar, te has sentado a escribirla. Todavía ahora, mientras finalizas este párrafo, la sensación plena de final feliz te invade. Aunque no puedes evitar cierta inquietud ante la idea de que tus sueños empiecen a parecerse demasiado a las historias perfectamente cerradas de los libros.

*

La polémica en torno a El odio, el libro de Luisgé Martín sobre la figura de José Bretón, se va de las manos. Por unos días, te has quedado sin leer el libro. Lo pediste a la editorial poco antes de la polémica y al final no te lo enviaron —habían pausado todos los envíos de modo cautelar—. No era el morbo lo que te movía, sino el interés sincero en la obra del autor, que sigues con atención desde hace años.

Durante días, el asunto va creciendo y se convierte en el tema del mundo cultural. Te piden de varios medios que escribas y te posiciones. Al fin y al cabo, te dicen, El dolor de los demás también se adentraba en el mundo real y tuviste que lidiar con los efectos y daños del libro en las personas a las que aludía. Como no has podido leer el libro en cuestión, opinas con cautela. No sobre el contenido, sino sobre la posibilidad de escribir acerca de cualquier tema.

Tu posición es clara: hay dos debates distintos, el legal y el ético. El primero es más sencillo de resolver. Si un juez considera que el libro vulnera el derecho al honor de los menores o que, en esencia, prolonga la violencia de Bretón contra la madre de los pequeños, debe actuar. Puede ordenar desde la retirada del libro hasta la supresión de los pasajes que infrinjan la ley. Eso no depende de la calidad literaria de la obra. Debería aplicarse igual al libro más extraordinario que al más mediocre. (Justo cuando terminas de escribir estas líneas, la Audiencia Provincial de Barcelona autoriza la publicación, aunque la editorial mantiene su decisión de no distribuirlo).

La otra cuestión, mucho más delicada, es la ética. Y esa no puede resolverse en los tribunales. Tampoco depende del valor literario del texto —aunque algunos hayan querido convertir ese en el núcleo del debate, ya sea para defenderlo o para condenarlo—. La ética en la literatura tiene que ver con la forma en que se aborda una realidad, con el modo de mirar y de narrar. Y se parece mucho a la ética de una persona ante cualquier situación: lo que se considera correcto o incorrecto, que no siempre coincide con lo que piensan los demás. Es algo relacionado con la conducta y la acción. Y con el modo en que esa conducta se ajusta o no a los estándares de una sociedad —eso que se llama “la moral”, que en realidad es aquello que un grupo social “acuerda” como lo correcto, sus normas, valores y modos de comportamiento compartido—.

¿Es ético el libro? No lo puedes saber sin leerlo. ¿Es ético que un libro genere dolor? No lo puedes responder de modo abstracto. Sólo puedes responder a una pregunta: ¿tú lo harías? Y tu respuesta tampoco está clara. Tal vez no escribirías ese libro. Pero sí has escrito uno que ha generado un daño. ¿Dónde está entonces la ética ahí?

Durante días le das vueltas al asunto. Regresas a las dudas que albergaste. Y vuelves a pensar en el dolor producido por tu novela. En el daño a la familia de tu amigo y su hermana. A la familia que hubiera preferido que jamás se volviera a hablar de aquel crimen. Porque escribir, muchas veces, tiene que ver con remover heridas.

Hubo un momento en el que pensaste que lo más responsable habría sido callar. No escribir nunca sobre aquel crimen. No tocar la herida. Dejarla cerrada para siempre. Pero elegiste otro camino: escribir con la máxima conciencia de lo que un libro puede causar. Hacerlo sin frivolidad, sin despegarte del daño, con responsabilidad afectiva. Escribir sin dejar de ser persona en ningún momento. Con la certeza de que la vida está por delante de la literatura.

No sabes si lo lograste. Pero al menos lo intentaste. Te pusiste en todos los lugares, trataste de mirar con el mayor cuidado posible. Esa fue tu postura. Ni mejor ni peor que otras. Solo la tuya. Algunos creen que no deberías haber escrito. Otros que te quedaste corto. Que deberías haber ido con todo. Tampoco pediste permiso. Pero nunca dejaste de pensar en una pregunta que aún hoy te persigue: ¿a quién pertenecen las historias?

Contaste tu experiencia ante un hecho que viviste de cerca. No revelaste información que no hubiera sido ya publicada. Reuniste recuerdos, emociones, opiniones. ¿Dañó a algunos? Sí. ¿Ayudó a otros a sanar, a recordar, a comprender? También. Y con eso es con lo que te quedas. Volverías a escribirlo. Incluso con el mismo dolor.

*

Lo que ocurre después ya es propio de estos tiempos desquiciados. Presión a la editorial, hostigamiento en las redes, amenazas, boicot, gente que dice que va a quemar los libros de Anagrama o que no se descargarán más —héroes de la ética—. Es la gran horda inquisidora. Durante una mañana, bloqueas a 100 personas en X. Insulto, bloqueo; insulto, bloqueo; insulto, bloqueo. Y así pasas el día. Hasta que silencias todo y tratas de cambiar de tema. La gran tormenta de mierda pasará. Aunque cueste limpiar las esquinas porque el olor no se termine de marchar.

*

Lo único verdaderamente productivo de toda esta tormenta ha sido la reflexión sobre la ética de la escritura —o, en un sentido más amplio, sobre la ética del arte—. Y cómo esa reflexión te ha llevado a mirar de otro modo la película que estás haciendo. Desde hace días ves con nuevos ojos lo que estáis construyendo con El dolor de los demás. Y eso te hace redoblar el cuidado, poner aún más atención, más respeto, en cada decisión que tomas en el guion.

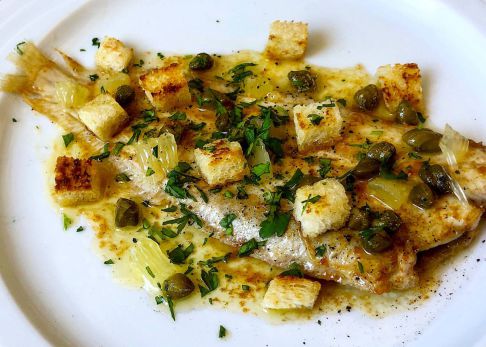

Esa conciencia resuena con fuerza el miércoles, cuando después de trabajar con Joaquín en algunas escenas, lo llevas a la huerta en coche y le enseñas los lugares donde ocurrió todo. Tu casa, la explanada, la ermita, los carriles, la casa de la Julia, la de la abuela de tus amigos… Joaquín te dice que todo es exactamente como lo había imaginado. Incluso El Yeguas, donde acabáis comiendo, frente a un recorte de periódico tuyo enmarcado en la pared. Están tus hermanos en el bar. Y Antonio, el dueño, se sienta con vosotros al final del almuerzo. Es la experiencia completa. El bar de la novela. La ficción pisando el mismo suelo que la memoria.

Por la noche, terminas de leer La dulce existencia, el libro en el que Milena Busquets narra la filmación de También esto pasará. Te atrapa esa sensación que ella describe: la extrañeza de ver su vida representada, convertida en imágenes, mezclada con la luz del cine. El desconcierto de ver lo real transformado en ficción. Subrayas sin parar frases que condensan esa ambigüedad: “En realidad, todo lo que viví durante los días de rodaje era a la vez totalmente verdadero y el colmo de la invención y de la mentira. Se trataba de mi vida, de mis veranos, de la muerte de mi madre, y a la vez era solo una ficción, una recreación aproximativa, la obra de otra persona.”

Tú todavía no has vivido eso. Pero ya lo imaginas. Y, como ella, temes ese momento: volver a ver el pasado, ver a tu amigo, ver a tu madre, ver el mundo que desapareció… y tenerlo de nuevo, en forma de imagen, frente a tus ojos. Lo piensas y empiezas a temblar.

*

El jueves, evento en la Sala de Catas de Estrella de Levante. “La Barra”. Lo presenta Joaquín Reyes y tú eres uno de los invitados al show. El tema: la identidad murciana. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven los demás? Y ¿cómo nos gustarían que nos vieran? Entre risas y cervezas, sueltas algunas ideas. El complejo de inferioridad, la construcción del estereotipo del murciano desde el poder, los prejuicios ante el acento, el humor que soportáis… y esa especie de orgullo mezclado con resignación que os define.

Cuentas también algo que has sentido desde siempre, y que tiene que ver con ser murciano en relación con el resto: la sensación de estar fuera de lugar. Tú eres de la huerta. Para el ti, el pueblo (Los Ramos) ya era el centro del mundo. Cuando fuiste al colegio, en el pueblo, eras “el crío de la huerta”. Estabas fuera de lugar. Después, cuando fuiste a la universidad, a la gran ciudad, Murcia, eras “el de pueblo”. Otra vez fuera de lugar. Cuando, luego, como escritor, viajaste a Madrid y a Barcelona, los centros del mundo literario, eras “el de Murcia”. Estabas fuera de lugar. Y cuando, más tarde, viajaste a Estados Unidos, el centro del mundo universitario, eras “el español”. Siempre fuera de lugar. Esa es la sensación que te ha acompañado toda la vida: estar y no estar. Venir de fuera. Venir de abajo.

Por la noche, las reflexiones se alargan hasta bien tarde. Congenias con Joaquín. Y, en vez de hacer de intelectual, te da por hacerte el gracioso. Juegos de palabras, chistes, tonterías. Como si quisieras impresionarlo en su terreno. En lugar de citar libros, haces bromas. Crees que tu arma, esta vez, es la risa. Y al menos, eso sí, os divertís.

*

El fin de semana tratas de ver Emilia Pérez. Tienes que quitarla por pura vergüenza ajena. Nunca has soportado los musicales, pero aquí ni siquiera entiendes qué está pasando. A la media hora, decides cambiar y pones The Sound of Freedom. El tono es diferente. La historia, centrada en la trata de niñas, es brutal. Pero la película flojea: se le ven todas las costuras. Los malos son muy malos, los buenos demasiado buenos. No hay zonas intermedias, no hay sombra. Llegas a una conclusión clara: el buen cine —como la buena literatura— no tiene nada que ver con las buenas intenciones. De hecho, confiar en la bondad del tema suele ser lo peor que le puede pasar a una obra de arte.

*

Abandonas Desfile, la novela de Rachel Cusk. Es el tipo de libro que habitualmente te atraería —mundo del arte, ideas sobre la creación, sobre la identidad…—, pero se te atraganta y, a pesar de la brevedad, no la consigues terminar. Tal vez seas tú. Tienes la cabeza en otro lugar. En otro tiempo. En otras cosas. El pasado sigue abierto. Aparece en sueños que parecen delirios. Como si alguien hubiera abierto la Caja de Pandora.

*

Llevas días sin escribir una sola línea de la novela. Como mucho, has sacado tiempo para releer algo de lo que llevas escrito, al menos para tenerlo en la mente. Pero has llegado a una conclusión: lo mejor es dejar reposar la escritura y retomarla con fuerza durante tu estancia en Estados Unidos. En apenas dos semanas vuelas a Nueva York y estás comenzando a cerrar cosas. Entre ellas, el guion. Quieres dejar lista una primerísima versión antes de marcharte.

Por eso pasas el fin de semana con Joaquín diseñando escenas, tramas, subtramas. A pesar del esfuerzo, poco a poco, empiezas a pensar como guionista. Lo notas cuando, para expresar una idea central de la historia, no buscas una frase, sino una imagen. No una reflexión, sino una secuencia. “Nos fijamos entonces”, dices, “en la silla vacía y sostenemos el plano unos segundos”. “¡Ahí está el guionista!”, exclama Joaquín. “Por fin ha decidido salir”.

La entrada El daño y la palabra aparece primero en Zenda.