Por arrabales últimos: antología poética de Pedro López Lara

La poética del autor madrileño posee una calidad irrebatible, destacando siempre el estilo impecable y un contenido que pone a prueba el intelecto del público lector. No cabe duda de que su buen hacer es el resultado de la inversión de un tiempo estimable, dedicado a la formación como lector —su buen criterio escogiendo autores... Leer más La entrada Por arrabales últimos: antología poética de Pedro López Lara aparece primero en Zenda.

Pocos poetas tienen en su haber el récord de haber publicado diecisiete libros en cuatro años. Este es el caso de Pedro López Lara (Madrid, 1963), que irrumpió en el panorama literario en 2021 y desde entonces no ha dejado de dar a la imprenta volúmenes poéticos. Ha tenido que llegar el presente 2025 para que juzgue concluida su producción.

Tienen los libros de Pedro López Lara una serie de características que los hacen inconfundibles. Lo primero que llama la atención es el título de cada poemario, compuesto por una única y rotunda palabra capaz de conglomerar su variado contenido. Esa única palabra abarca siempre multitudes poéticas que, unidas, destacan por cierto misterio que desemboca en existencialismo o en ironía —lo grave y lo ligero—, tras los cuales se oculta un análisis implacable de la naturaleza humana. También hay compendios de fragmentos culturales que hablan de la erudición y sensibilidad del autor hacia ámbitos como la pintura o el séptimo arte. Elementos que pueden encontrarse en Por arrabales últimos, como así se denomina el trabajo recopilatorio que aquí nos convoca.

El encargado de la selección de poemas y del prólogo es José Cereijo, de cuya labor cabe resaltar la coherencia, que proporciona al lector un itinerario lógico en todo momento. Además de los rasgos mencionados por quien esto escribe, Cereijo apunta en el inicio del prólogo otro más a tener en cuenta en la lírica lopezlariana: el tiempo “visitable, valorable, incluso recurrible”. Ese momento temporal ya pasado remite a su vez a las “ruinas” de una vida que tuvo su “esplendor” y que ahora se revive como “ceniza”. Lo ya pasado o “elegíaco” se canta en las afueras de la ciudad brillante que fue la vida pasada. Es aquí donde cobran sentido esos “arrabales” simbólicos que titulan la antología. Desde ellos se alcanza la madurez, se logra la “plenitud tardía” en la que la poesía se despliega con plena intensidad.

El primero de los libros que Por arrabales últimos compila es Destiempo (Colección Melibea, Premio Rafael Morales, 2021). Ya el propio título nos lleva al tiempo que fue y al que, tras vivirlo, no pertenecemos. Un poemario, pues, que anticipa las cualidades poéticas del autor. El texto inaugural, “Llama comprometida”, se compone de una metáfora poderosa que es a la vez una declaración de intenciones: la escritura poética equivale a “incendiar un bosque / y verlo luego arder desde su centro”. Su fin será “apalabrar las llamas: / demorar hasta el verso su recuerdo del fuego”. Se busca, por tanto, elaborar un poderoso, iluminador y destructor discurso, capaz de enfrentarse cara a cara a esa vida que es también demoledora. El alma ardiente se inicia en los primeros años, cuando el individuo no sabe todavía que va a ser mortal, como se afirma en “Los escolares”. Esa vida nos “arrasará”, colmándonos de una “ruina” que es el “séquito” de lo que fue “resplandor” —se dice en el tercer poema—. Y será desde ese resplandor, aquel “entonces”, desde el que preferiremos despedirnos (“Gran angular”: “Si he de despedirme, lo haré desde entonces”).

Meandros (Vitruvio, 2021) recorre las curvas del viaje vital, aquellas partes en las que conviene detenerse. En “Linaje”, por ejemplo, se pide cuentas a los antepasados que nos trajeron hasta esta situación y nos dejaron desamparados a nuestra suerte. “Lugares oscuros” representa las zonas que nos definen desde la penumbra, “cenizas deslumbrantes” que nos recuerdan lo que fuimos. “Desertores” nos anima a consumir la vida “sin dejarnos nada”, antes de que “pase lista el alba”.

Dársena (La Discreta, 2022) se inicia, en aparente paradoja, con un cierre: el delirio como punto final de una vida —la del padre del autor, muestra cercana de esa ruina o ceniza vital—. Quedan de las personas, como restos del naufragio, las “acciones y palabras”, también “el desgaste de sus ojos, / tanto mayor cuanto más hayan visto y comprendido, / arrasador si han amado”. El poeta se pregunta, recogiendo el guante que nos sigue arrojando el antiguo tópico, “dónde están” tantas cosas perdidas —incluido “el baile final de Zorba el griego, / su mística celebración de la derrota”—. En “Escolios” se exhuman aquellas “maravillas” que somos incapaces de vislumbrar en el presente, un presente que solo puede constatar la existencia de cuatro dolores extremos: “nacer, vivir, morir y ver morir”. A pesar de ello, aún es posible percibir “Vestigios de lo espléndido”, como los “hermosos jardines colgantes” que permanecen en nuestra memoria. “Inenarrable” nos invita a desobedecer las órdenes de la vida. En “Herederos, fantasmas”, el poeta se desdobla para mirar desde fuera su propia existencia, constituida por “cosas / que no debieron ocurrir. O sí, / puede que sí, y así infinitamente”. “El tiempo y nosotros” discurre como una tauromaquia donde Cronos es el toro invencible al que no queda otro remedio que enfrentarse. La muerte “se inclina y recoge el guante” en “Touché”, aceptando el desafío que le lanzamos cuando aún éramos jóvenes. “Era sencillo” y “Tiempo” nos conminan a aceptar el avance inexorable de la vida, la pérdida de lo que nos define.

Escombros (Vitruvio, 2022) supone nuevamente un repaso a aquellos elementos que han quedado como muestra de lo que fuimos y que son ahora inservibles. En “Exorcismo”, el poema representa una forma de expulsar o liberar aquello que nos define y, por ello, perturba. “Nube estática” simboliza el silencio oscuro que permanece en determinados momentos de la vida, amenazando con devorarlo todo. Instantes en los que, de ser valiente, uno apuñalaría al tiempo como él tantas veces hace con nosotros (“Te toca a ti”). El poema “Las vidas disponibles” glosa el instante en el que, tras malgastar las anteriores, nos queda una sola y la cuidamos, sin por ello dejar de rendir homenaje a sus predecesoras: “todas ellas al final indistintas / en la fosa común del tiempo y la memoria”.

Museo (Huerga y Fierro, Premio Ciudad de Alcalá de Poesía, 2022) reúne otro tipo de composiciones —literarias, pictóricas, cinematográficas, mitológicas—, si bien todas ellas no dejan de estar relacionadas, como experiencias vitales que al cabo son, con las cuestiones que remueven al poeta: el ansia de vida en el personaje crepuscular de Sed de mal; el temor del ermitaño ante una vida desafiante en “Las tentaciones de San Antonio”; la risa vertida hacia lo deforme de uno mismo en “El pateta”; las imágenes —hermosas o terribles— que guardan los ojos de “El Cristo de Velázquez”; las soledades de los personajes de “Hopper”; o el poder de jugar con las almas que posee la vieja hechicera en “La Celestina”.

Iconos (Vitruvio, 2023) también se consagra a referencias culturales, que quedan grabadas en la memoria: el personaje de la versión muda de El fantasma de la Ópera, que decide dar fin a su vida antes que lo haga la sociedad que le rechaza y condena; la mujer que deja claro su lugar al personaje interpretado por Joseph Cotten en El tercer hombre; el “silencio que se deja ver” en las imágenes pintadas por Velázquez.

En Filacterias (Ediciones La Palma, 2023), los poemas equivalen a las breves leyendas escritas en aquellas cintas que figuraban representadas en pinturas o tapices. Sentencias como “Lo que no deja huella”, donde las palabras se presentan como lo único que “cuenta” (“Lo demás, si lo hubo, fue una especie / de fogonazo, una fotografía / que rechazó alojarse en ningún álbum”). Pero incluso el lenguaje puede acabar perdiendo su valor, como ocurre en el texto llamado justamente “Las palabras”: “Nada nuevo / van a decirte ya: Licéncialas”. Los hechos pasados vuelven a comparecer, por ejemplo en “Casi”: “La vida sigue siendo casi bella. / Estuvimos a punto”. El destino cruel adopta múltiples formas, como la del “lobo” del cuento en “La verdad por delante”: “los sobrenombres que utilizará aquello / que te va a devorar”. Ante esta realidad despiadada, el autor se vale de la ironía como arma de defensa: “Quienes […] ignoran […] / por qué, hace tiempo —fue por no ver—, / te sacaste los ojos. // Esos son los que te dicen: Tranquilo, míralo de otro modo” (“Y no hay manera”).

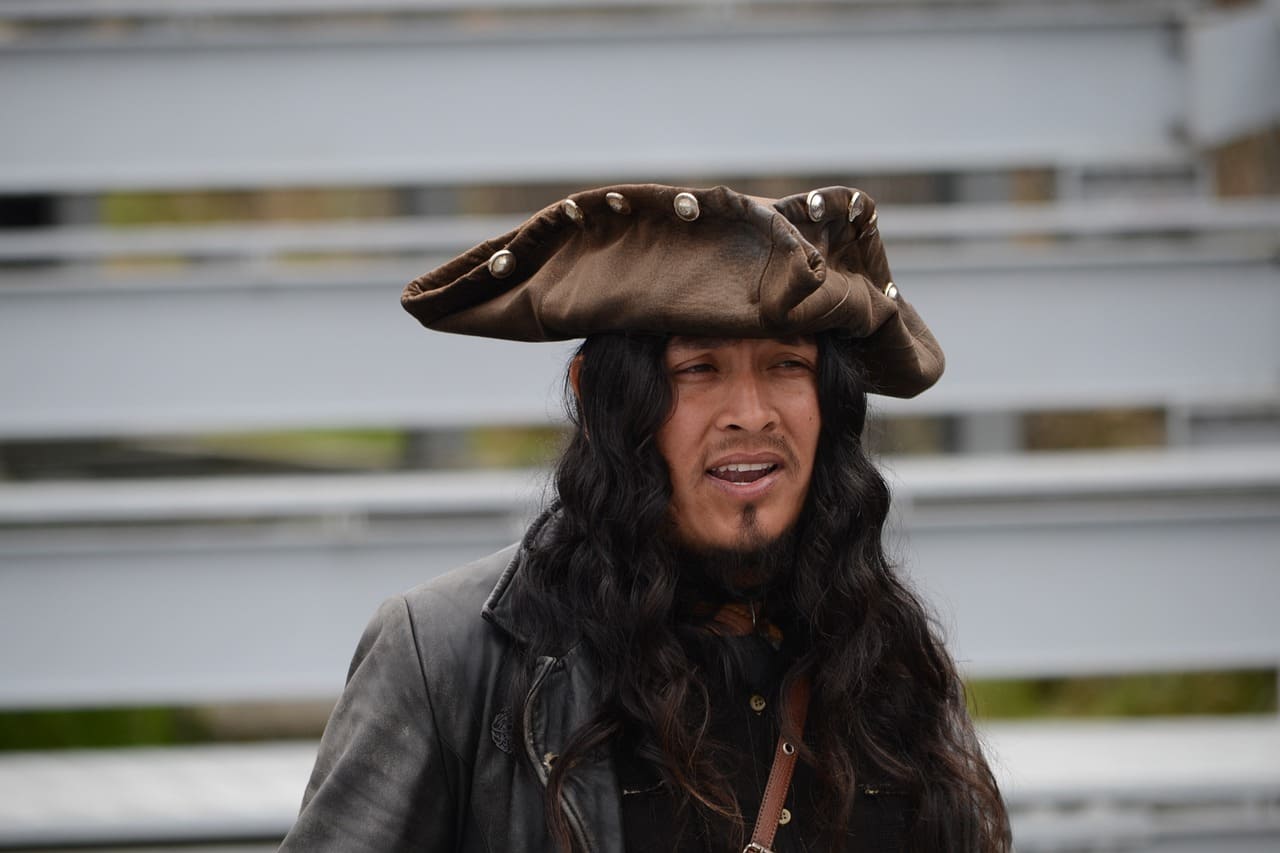

Singladura (Renacimiento, 2023) inicia la andadura existencial con una serie de poemas dedicados al tiempo y a lo que inevitablemente provoca en el individuo (“Cronogénesis”, “Constataciones”, “Segunda oportunidad”). También interviene en la obra ese temor a atreverse con lo que “podría / rasgar o endurecer la piel” —es decir, con aquello que vale “la pena”—. Quienes así actúan serán personajes insustanciales, cuyo miedo los lleva a la “Mediocridad” (“la de un muñón que no se atreve / a ser la mano que no fue y empuñar algo”). Hasta las sombras los escupen, como en “Alegato” (“porque les dais, como le dais a Dios, un asco inmenso”). El resultado de esa forma de ser —o de no ser— cristaliza en las vidas no vividas (“Es hora de saberlo”). Tanto da, pues al final se descubre que “no había nada, / no hay nada que entender” (“Tu hora”).

Muestrario (Huerga y Fierro, 2023) exhibe todo un gabinete de reflexiones y vivencias representativas del universo del autor, frecuentemente asociadas al mundo implacable y a las víctimas que propicia; también, en consecuencia, al acto de escribir como forma de resistencia. Muestra de ello son esos “náufragos parciales”, supervivientes a medias de una existencia que los hace irreconocibles, “muertos en vida”, pues, confundibles “con los vivos y también con los muertos” (“Un porcentaje mínimo”). Sujetos, en definitiva, que temen comprender qué les ha conducido a ser así (“En punto”). Tal vez sea el mundo fiero el que los ha destrozado, un mundo poblado por los animales salvajes del zoo de la infancia, que finalmente escapan de sus jaulas cuando el niño se hace adulto, y lo esperan fuera (“Paideia”). “El mal sueño” incide en esa idea de que la pesadilla no está dentro de lo soñado, sino en la realidad.

Incisiones (Renacimiento, 2024) representa las cicatrices o muescas que trazan en el fondo toda existencia. La belleza del mundo engaña a sus habitantes, dándoles a entender que vale la pena participar en él (“III”). También puede hacerse la vida “una idea falsa” de quien la vive (“y nosotros, corteses como somos, / le correspondemos”): un “malentendido fraternal” que “nos mantiene unidos” (“XIII”). La vulgaridad del presente explica “su clara / tendencia a profesar en el pasado”, que “aún brilla” (“XVII”). Ese tiempo, el pasado, es el del poeta, quien “habla desde entonces”: no es la suya poesía “elegiaca —nada añora—, / sino comprometida con su tiempo, realista: / aquello es —no fue o sigue siendo— / lo único real”.

Cancionero (Huerga y Fierro, 2024) está compuesto por unos textos ajenos al modelo tradicional de Petrarca. Resultan más bien oscuros y antiamorosos. Es decir, más fieles a lo que la vida representa en su cotidianidad. A veces será mejor abandonarse a la noche, no interpretarla (“El mensaje”). En “Recepción de lo sacro” se recibe precisamente lo contrario a lo puro y casto: los sacrílegos rituales de la carne. La “Maga” —la amada— es una hechicera que oficia el rito del sexo: todo la obedece y es ella quien marca el paso de vidas y almas. Tras el aparente e ilusorio disfrute, será poco lo que quede, aunque ese poco resulte importante, incluso fundamental: “Dices que no queda nada. / Mentira. Mira bien. / Mira mis manos: / tiemblan, ¿verdad? / Tiemblan: verdad. Y no es por nada” (“La prueba”).

La lucha entre el “existente” y su escenario persiste en Trapecio (Ediciones La Palma, 2024). Salta el acróbata al espacio circense, jugándose siempre la vida, con idéntico y desolador final en cada caso: un “maltrato recíproco” en el que “averiguar quién empezó es pueril”. En “Será así (II)”, el poeta, convertido nuevamente en sabedor de lo que pasará, nos adelanta el final de la historia: “los años no nos llevarán consigo”. La propia vida nos aborrecerá y los demás, ante ello, callarán, quizá porque “no saben / hasta qué punto les concierne”. En el otro lado de la balanza, también habrá destellos (“a lo sumo serán tres o cuatro”) que deberemos aspirar “a fondo”, cuyo aroma habremos de memorizar antes de que “lo gris se asiente y fuera reinen, / en monocorde sucesión, luz y tiniebla” (“Atrápalos”). Luminosidad también de relámpago hay en las noches, estremecidas por una luz “que al fulminarlas permitía, / por un terrible instante, vislumbrarlo todo, / estar a punto de entender / con plenitud fugaz algo importante” (“Añoranza concisa”). Puede esa luz ser poderosa e incluso terrible, pero conviene no cerrar los ojos ante ella, pues “el mundo solo se refleja / en ojos que arrasó y no temieron” (“Déjalo verse”). Actitud esta última frontalmente opuesta a la de aquellos que no se atreven a darle a la vida “un sí ilimitado, exento de aranceles” (“El que no tomó partido”).

El talante que inspira Expiación (Huerga y Fierro, 2024) se sintetiza bien en el poema “El abofeteado”, cuyo protagonista es un “héroe anónimo, compañero / de clase y de grisácea adolescencia”, ultrajado “día a día por negarse / a hacer o decir algo / sencillo de decir o hacer”. La “lección esencial” y permanente que el sujeto poético extrae de aquella remota experiencia es la de que “lo único que importa es decir no”.

Escolios (Hiperión, 2024) está constituido por un conjunto de poemas breves que suponen otras tantas notas al margen o glosas del vivir. Se evoca, por ejemplo, una “Edad de oro” feliz: “Me acuerdo de cuando era Dios, y el mundo solo / un delirio evitable”. Pero esos desvaríos iniciales se disiparán cuando el tiempo haya cumplido su labor de desgaste: “Acabarás pactando. / Con todas las potencias / —las del bien, las del mal—, / contigo mismo. / Acabarás así: pactando”. La memoria terminará adoptando “incompetentes historias, nacidas / de una mente averiada”, pero que reivindican “su derecho —afirman, heredado— a lo real”. Se puede incluso haber muerto sin saberlo ni poder datarlo (“La datación”).

Llega el punto final con Epílogo (Renacimiento, 2025). Retornan en él, como los personajes invocados por el protagonista del 8 ½ de Fellini, las obsesiones del poeta: diosas encarnadas y devastadoras, el tiempo agotado de la incomprensible clepsidra o los eventos de los que nada puede esperarse (pues “jamás se alojó” en ellos “lo que será después inolvidable” [“XXVI”]). También regresan, en la sección titulada Cultismos, las imágenes fílmicas y pictóricas, como el gesto final y la inmediata disolución de Nosferatu al descubrirse acaso capaz de albergar sentimientos (“Amante postrero”); los planos de la tristeza rodados por Ozu, en cuyas películas la vida acaba siendo “protagonista / y argumento diáfano” (“Primavera tardía”); el Cristo de Grünewald (“destrozado, / sin ninguna posibilidad de ser divino”) o el crucificado de Alonso Cano (“un dios de cuerpo estable y presente, / distanciado de ascensiones o descendimientos”).

Cerrar esta espléndida antología supone no solo considerarla incompleta —como está condenada a ser toda antología—, sino provisional. A buen seguro, López Lara nos deparará en el futuro más poemas que aguarden nuevos recuentos y selecciones.

La entrada Por arrabales últimos: antología poética de Pedro López Lara aparece primero en Zenda.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)