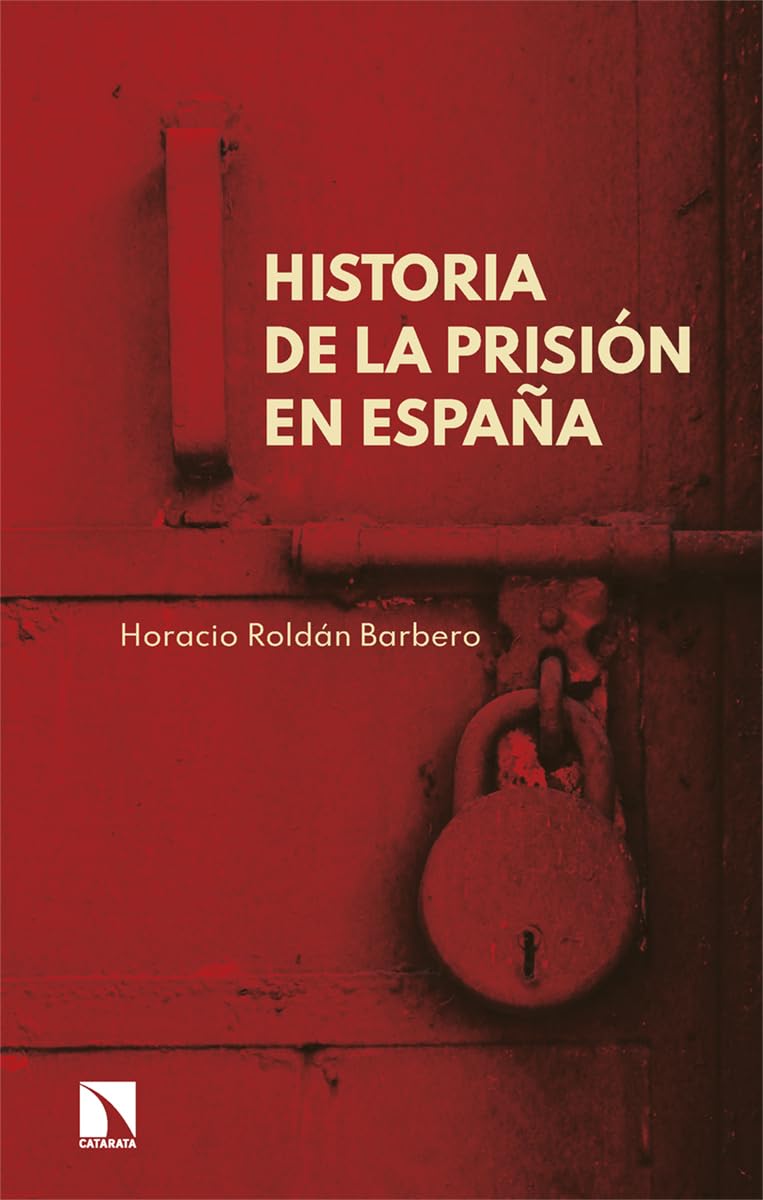

Historia de la prisión en España, de Horacio Roldán Barbero

Como su título indica, este ensayo es un recorrido histórico por las distintas formas en que el poder ha encerrado a quienes desafiaban sus normas. El autor nos sumerge en la evolución del sistema penitenciario español, desde los encierros de la dinastía de los Austrias hasta la actualidad, destacando momentos clave como el nacimiento de... Leer más La entrada Historia de la prisión en España, de Horacio Roldán Barbero aparece primero en Zenda.

Como su título indica, este ensayo es un recorrido histórico por las distintas formas en que el poder ha encerrado a quienes desafiaban sus normas. El autor nos sumerge en la evolución del sistema penitenciario español, desde los encierros de la dinastía de los Austrias hasta la actualidad, destacando momentos clave como el nacimiento de la teoría correccional de Carlos III y las transformaciones del franquismo y la democracia.

En Zenda reproducimos un extracto del Capítulo VII (“Las prisiones en la restauración española”), de Historia de la prisión en España (Catarata), de Horacio Roldán Barbero.

***

1. La extrema conflictividad de las cárceles durante la transición política

Una de las singularidades de los últimos años del franquismo —como ya sabemos— fue la presencia de presos políticos compartiendo prisión con los presos comunes. En ese periodo de intensa politización, ciertos presos comunes se sintieron atraídos por los mensajes comunistas o anarquistas. Algunos grupos radicales como el FRAP, alguna fracción ácrata y, más tarde, los GRAPO trataron de captar a esos reclusos más proclives al discurso revolucionario. De esta manera pretendían liberar de la acción armada a sus dirigentes más cualificados, pudiéndose dedicar estos a las tareas políticas del partido.

Al poco tiempo, una parte de los presos comunes comprendidos en la gracia real volvieron a ingresar en prisión. Con ese instinto adquirido cuando se lleva trabajando un tiempo en prisiones y se conocen los hábitos y actitudes de los presos, algunos funcionarios supieron detectar si los penados que salían de la cárcel iban a regresar pronto o, por el contrario, su rehabilitación marchaba por buen camino. Tras el perdón real de 1975, bastantes reclusos retornaron al poco a prisión.

Los decretos concediendo la gracia se sucedían. Ahora se pretendía dejar resuelta la cuestión de los presos políticos, a poder ser de forma definitiva. De ahí que el eje de rotación cambiara desde el indulto a la amnistía. Tanto el Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio, como el Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo, abarcaron solo a los internos por razones ideológicas. Como colofón, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, esa ley considerada necesaria para emprender la tarea de dotar al país de una Constitución democrática, extendió la gracia a los mismos autores de atentados mortales cometidos hasta el momento de aprobación de la nueva norma, con tal de que la acción hubiera tenido como móvil “el restablecimiento de las libertades públicas o la reivindicación de la autonomía de los pueblos de España”. Sin duda era un guiño a ETA. A los GRAPO, en cambio, no les alcanzó la ley de 1977, pues ellos, según estableció el Tribunal Supremo, no buscaban la defensa de las libertades públicas (su fin era establecer una dictadura comunista) ni tampoco la consecución de las autonomías de los pueblos de España (lo cual podía ser más discutible). En todo caso, el número de presos políticos no captados por la amnistía resultó muy pequeño como para crear tensiones en ese colectivo.

Este énfasis en la delincuencia política dejó orilladas las reivindicaciones de la delincuencia común. El argumento implícito fue que los presos comunes ya habían obtenido un perdón muy generoso el 25 de noviembre de 1975. Pese a ello, los presos comunes se sintieron postergados. Y aquí empezó la oleada de motines, incendios, autolesiones e intimidaciones a funcionarios, tan característica de este periodo. Los años de mayor tensión fueron 1977 y 1978. Los presos comunes más politizados habían constituido una plataforma llamada la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), a través de la cual quisieron expresar, mediante la violencia y la agitación, el desencanto ante su situación penitenciaria. La cárcel de Carabanchel se convirtió en la fuente matriz de la protesta. La misma COPEL nació allí. Su programa de exigencias era amplísimo, y no solo se refería a cuestiones propias de la cárcel, sino que abundaba en requerimientos políticos, como la igualdad en la justicia distributiva, el reconocimiento de las libertades públicas, el fin de los juicios-farsa y, claro, que a ellos se los comprendiera también en las sucesivas normativas de amnistía.

El diapasón subió de registro cuando en marzo de 1978 se produjo la muerte en Carabanchel de Agustín Rueda, un preso de la COPEL de orientación anarquista. Ocho días después, los GRAPO mataron al director general de Instituciones Penitenciarias Jesús Haddad, en la que resultó ser una muerte vengativa por el fallecimiento del recluso de la COPEL. En Córdoba un túnel que estaban haciendo para su fuga internos de ambos grupos fue interceptado a tiempo. Ese trabajo en común probaba una elemental entente entre ellos.

Quedan dudas, no obstante, sobre los contactos exactos que tuvo la COPEL en esos años. Hay quien ha mencionado el posible blindaje que le proporcionaron algunos abogados y también determinados políticos que le hicieron concebir medidas de difícil realización. En el Libro blanco sobre las cárceles franquistas, publicado en París en 1976 por la editorial Ruedo Ibérico, se proclamaba el derecho de todos los reclusos a ser puestos en libertad pues, en su conjunto, habían delinquido como consecuencia de las condiciones inicuas del régimen de Franco.

Carlos García Valdés fue nombrado director general de Instituciones Penitenciarias en sustitución de Jesús Haddad. Heredó una situación caótica en las prisiones, muchas de las cuales se hallaban prácticamente destrozadas por la conflictividad reinante. Él mismo asumió haber llegado al cargo en uno de los peores momentos de la historia de las prisiones en España. La COPEL, para García Valdés, era mucho más que un grupo en defensa de los derechos de los presos comunes, pues estaba filtrada por “elementos mafiosos y violentos”.

Seguramente fueron diversas las causas desencadenantes del torrente de violencia en aquellos años: el contagio ideológico del comunismo radical, la indignación de los presos comunes por haber visto salir de la cárcel a presos políticos autores de gravísimos atentados, las mismas condiciones precarias de las prisiones en ese tiempo y la existencia de líderes en la COPEL fanatizados en mayor o menor medida.

En estas circunstancias, a finales de 1978, se aprobó la Constitución, cuyo art. 62 prohibía los indultos generales. Los presos fueron informados de la imposibilidad legal de recibir el perdón. En 1979 se aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria, una ley ampliamente consensuada, con la que García Valdés dejó rematada su obra. De esta manera el clima en las prisiones estaba siendo atemperado hasta llegar, poco después, a su normalidad, es decir, a la aceptación de la disciplina carcelaria. En ese mismo año de 1979 se creó la primera prisión de máxima seguridad, en Herrera de la Mancha, siguiendo el ejemplo de otros establecimientos europeos como los de Albany en Inglaterra, Nordtälje en Suecia, Sttutgart en Alemania e incluso el quartier de haute sécurité francés. Probablemente una parte de los reclusos más señalados en las protestas de 1977 y 1978 recaló en la cárcel manchega.

[…]

—————————————

Autor: Horacio Roldán Barbero. Título: Historia de la prisión en España. Editorial: Catarata. Venta: Todos tus libros.

La entrada Historia de la prisión en España, de Horacio Roldán Barbero aparece primero en Zenda.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)

.jfif)