La eterna vanidad

El reflejo esquivo de la vanidad, esa pátina sutil que barniza nuestros actos y anhelos, ha sido consorte inseparable del ser humano desde que la conciencia despuntó en la noche de los tiempos. La entrada La eterna vanidad se publicó primero en Ethic.

El reflejo esquivo de la vanidad, esa pátina sutil que barniza nuestros actos y anhelos, ha sido consorte inseparable del ser humano desde que la conciencia despuntó en la noche de los tiempos. Lejos de ser un mero defecto de la epidermis, la vanidad se revela como un tapiz complejo, urdido con hilos psicológicos y sociales a lo largo de la historia, manifestándose con rostros diversos en hombres, mujeres, sociedades y épocas. No se trata aquí de un juicio moral, de señalar con el dedo, sino de auscultar con objetividad su naturaleza, sus raíces profundas y sus múltiples ramificaciones.

Desde la atalaya de la evolución, algunos estudiosos del alma humana sugieren que una cierta dosis de aprecio propio y la inquietud por la imagen pudieron conferir ventajas en la áspera lucha por la supervivencia. En las sociedades primigenias, una estampa saludable y vigorosa podía ser señal de fortaleza y fertilidad, aumentando las probabilidades de perpetuar la estirpe. Esta forma primigenia de «vanidad» estaría ligada a la necesidad de ser reconocido y aceptado por la tribu.

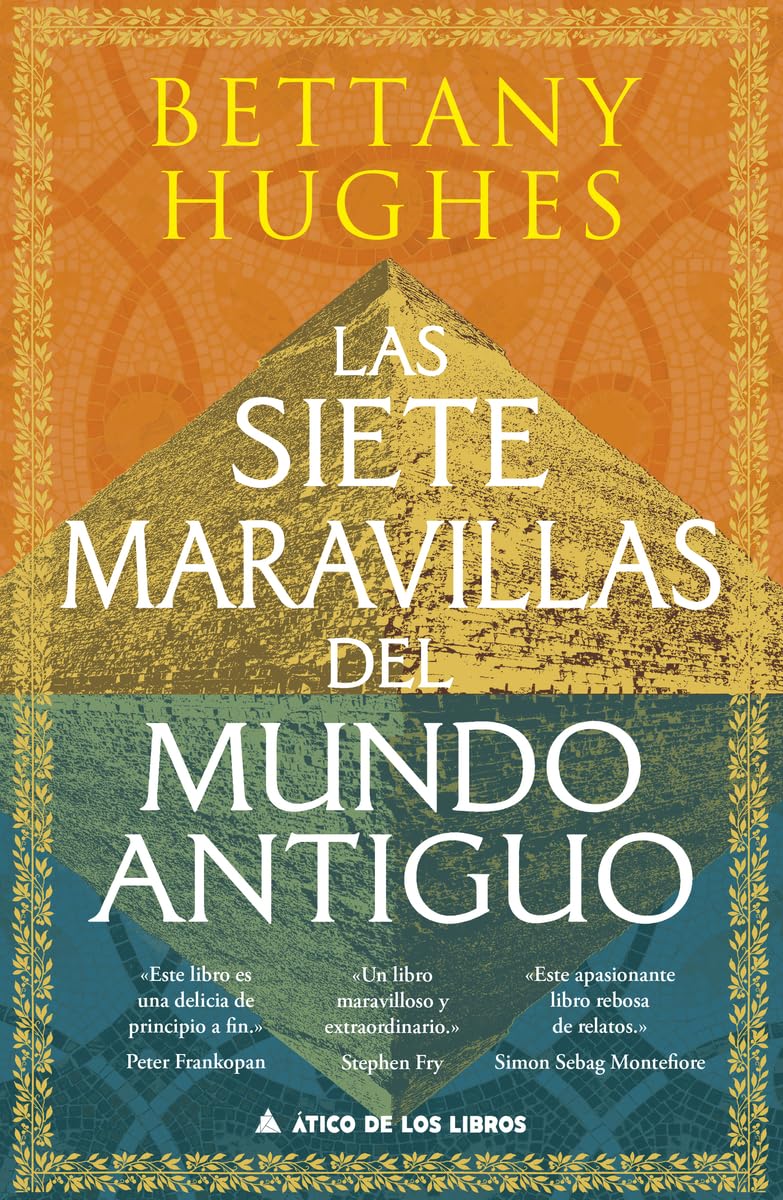

Con la paulatina complejidad de las sociedades, la vanidad también se hizo más sofisticada. Los estudios de la vida en común nos muestran cómo las estructuras de poder y las jerarquías sociales modelan sus expresiones. En las antiguas civilizaciones, como el imperio de los faraones o la grandeza de Roma, la ostentación de la riqueza y el poderío a través de vestimentas suntuosas, joyas deslumbrantes y símbolos cargados de significado era una manera de afirmar la posición en el escalafón social. La historia nos lega imágenes de faraones cubiertos de oro y emperadores rodeados de una pompa teatral, ejemplos elocuentes de cómo la vanidad se entrelazaba con el ejercicio del mando.

Con la paulatina complejidad de las sociedades, la vanidad también se hizo más sofisticada

Pensadores de todas las edades han dedicado sus cavilaciones a la vanidad. Para algunos, como el autor del Eclesiastés, era sinónimo de vacío, de la inutilidad de los afanes terrenales («Vanidad de vanidades, todo es vanidad»). Otros, como aquel espíritu inquieto llamado Nietzsche, la contemplaban con una mirada más matizada, como un temor a parecer poco originales, una falta de orgullo genuino. La gran literatura está poblada de personajes devorados por la vanidad, desde el pálido Dorian Gray urdido por la pluma de Wilde hasta los orgullosos protagonistas que pueblan las novelas de Austen, retratando sus efectos corrosivos en el alma y en los vínculos humanos.

La psicología contemporánea ha explorado los entresijos individuales de la vanidad. La define como una preocupación desmedida por la apariencia física o los logros personales, aderezada con una visión inflada de uno mismo. Diversos estudios han encontrado una conexión entre la vanidad y rasgos narcisistas, así como una mayor susceptibilidad a la crítica ajena. Sin embargo, también se ha insinuado que una cierta cuota de atención a la propia imagen puede estar ligada a una mayor autoestima y al bienestar psicológico. La frontera entre un cuidado personal razonable y una obsesión vanidosa se difumina a menudo, influenciada por los vaivenes culturales.

La manera en que la vanidad se manifiesta difiere notablemente entre hombres y mujeres, marcada por los roles de género y las expectativas sociales. Tradicionalmente, y aún en muchas latitudes, se ha puesto un mayor énfasis en la apariencia física de la mujer como factor de su valía social, lo que puede generar formas particulares de vanidad centradas en la belleza y el atractivo. En el caso de los hombres, la vanidad puede inclinarse más hacia la exhibición de poder, riqueza o éxitos profesionales. No obstante, estas categorías no son compartimentos estancos y se observan crecientes confluencias en las inquietudes estéticas de ambos sexos.

Diversos estudios han encontrado una conexión entre la vanidad y rasgos narcisistas, así como una mayor susceptibilidad a la crítica ajena

En el ruedo de la política, la vanidad puede ser un arma de doble filo. Un cierto carisma y una imagen cuidada pueden ser herramientas útiles para conectar con el electorado. Empero, cuando la vanidad desborda sus límites, puede conducir a la arrogancia, al desdén por las opiniones ajenas y a la toma de decisiones basadas en la proyección personal en lugar del bien colectivo. Los anales de la política están repletos de líderes cuya vanidad desmedida les jugó una mala pasada.

Incluso en dominios como la medicina, donde cabría esperar una mayor dosis de objetividad y desinterés, la vanidad puede insinuarse con sutileza. Un galeno puede sentir orgullo por sus logros profesionales, por su reputación o por la admiración de sus pacientes. Si bien una cierta confianza en las propias capacidades es necesaria, una vanidad desmedida puede enturbiar el juicio clínico y dificultar la aceptación de errores o la búsqueda de otras opiniones cualificadas.

Así llegamos al meollo de la cuestión: discernir cuándo una acción nace de la buena fe o el desinterés, y cuándo traspasa la línea hacia la vanidad. La respuesta no es unívoca y a menudo reside en la intención profunda y en el impacto de la acción en los demás. Un acto de generosidad puede brotar de una genuina empatía y un deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, pero también puede estar impulsado por la necesidad de reconocimiento y alabanza. La frontera es escurridiza y a menudo solo discernible por el propio individuo, si acaso con una honestidad sin concesiones.

La vanidad, en su esencia, parece anclada en la necesidad humana de ser vistos y valorados. En su justa medida, puede ser un acicate para la superación personal y la búsqueda de la excelencia.

Como en aquella vieja película donde el telón cae y las luces se encienden, la vanidad es ese disfraz que nos deslumbra ante el espejo, haciéndonos creer que somos más de lo que somos. La búsqueda de la aprobación ajena es un camino sin retorno, mientras que la auténtica plenitud se halla en la congruencia entre lo que sentimos y lo que mostramos, despojados de la máscara brillante de la vanidad.

La entrada La eterna vanidad se publicó primero en Ethic.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)

.jfif)