María Beneyto, rescatada del silencio

La conocí ya retirada del mundanal ruido cuando la entrevisté con motivo de la publicación, en 2006, de una serie de obras magnas de autores valencianos por el diario El Mundo: Rafael Chirbes, Juan José Millás, Manuel Vicent, Francisco Brines, José Albi… Este último, poeta, crítico y reputado hombre de letras en la Valencia de... Leer más La entrada María Beneyto, rescatada del silencio aparece primero en Zenda.

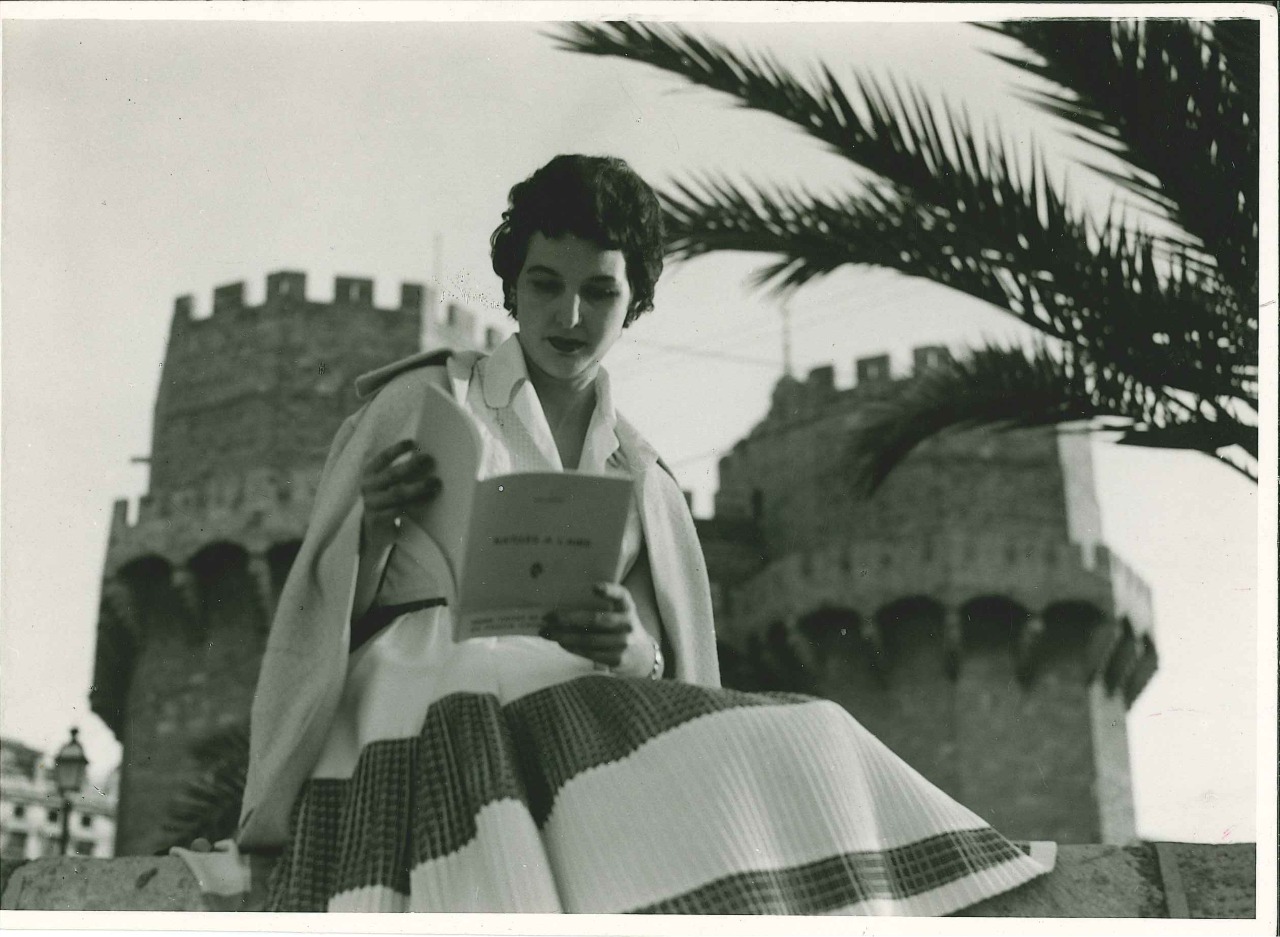

Era una mujer muy bella, rostro de rasgos clásicos y expresión serena, y esa belleza tuvo en su caso el efecto de un arma de doble filo. En sus últimos años se lamentaba de que cuando aparecía un nuevo libro suyo el público se fijaba más en su aspecto en la foto que en los poemas o historias que contenía. Deseaba llegar a vieja para que eso no pasara, decía, y cuando llegó, confesaba con tristeza, ya no se le ocurría nada que contar. Abducida por el silencio. María Beneyto fue poeta, novelista, oradora y una hermosa mujer enamorada del silencio. O sentenciada a sufrirlo.

Beneyto vivía en la calle Ciscar, a cinco minutos de mi casa, con un perrillo faldero y una cuidadora de aire huraño. Conservaba todavía vestigios de su atractivo, ensombrecidos por una elegante melancolía, una sutil tristeza. “Palabras mayores” titulé la entrevista. En 2011 se apagó la tímida luz que irradiaba. Parecía apagada para siempre, pero una feliz conjunción de iniciativas han traído su obra y memoria de vuelta. La Academia Valenciana de la Lengua la declaró Escritora del año 2025, respetando su fecha de nacimiento personal, y la Universitat de València ha organizado una exposición y un ciclo de conferencia que se extenderá hasta octubre. Una iniciativa digna de encomio porque, a diferencia de los catalanes, que saben poner en valor lo suyo, por estos pagos nos pierde el meninfotismo, una especie de dejadez o indiferencia ante lo propio. Los valencianos preferimos quedarnos boquiabiertos ante las novedades foráneas, cuanto más espectaculares y ruidosas mejor, en una especie de feliz papanatismo. Aquí nadie es profeta en su terreta.

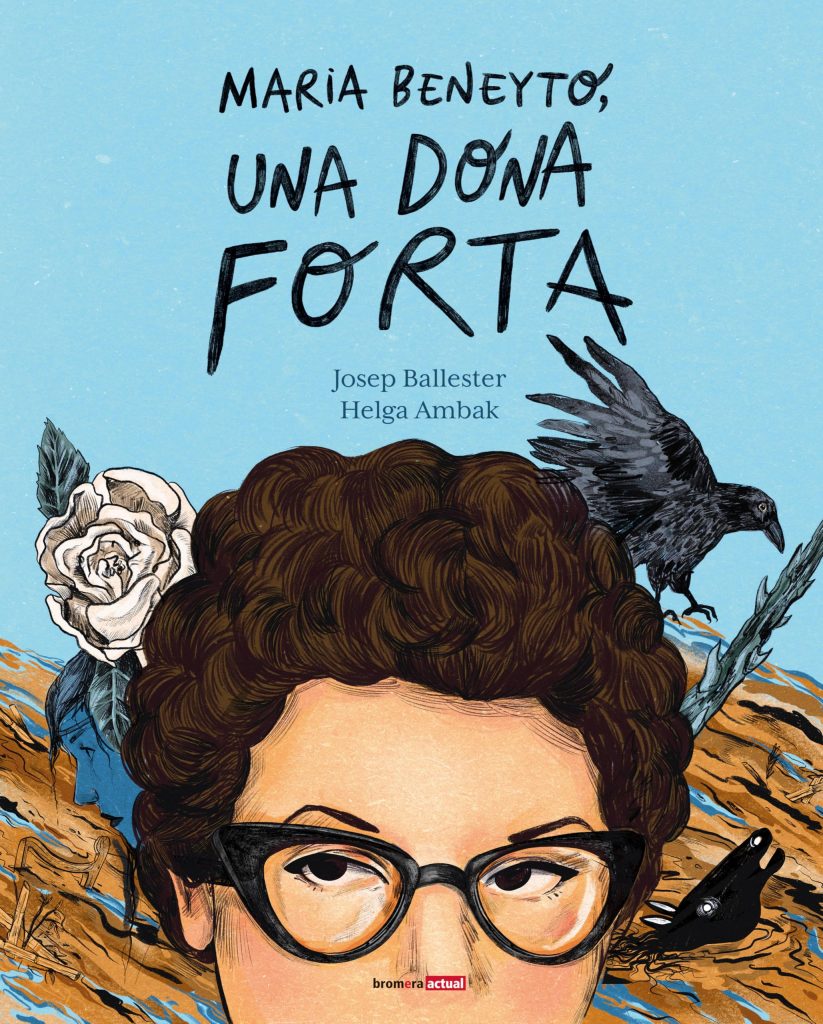

Me produjo una gran satisfacción reencontrarme con el espíritu de Beneyto en la sala Duc de Calabria del Centro Cultural La Nau, un espacio regio literalmente forrado de ediciones históricas que se mantiene en unas condiciones estrictas de temperatura y humedad, sumido en una suave penumbra. Es la exposición Maria Beneyto, crisol de escritura femenina y feminista un proyecto organizado por la Biblioteca Històrica y el Vicerrectorado de Investigación con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura que refleja la trayectoria creativa de la escritora más importante de la posguerra valenciana. Publicó tanto poesía como narrativa, escribía tanto en valenciano como en castellano, y en ambas lenguas, así como en los diversos géneros que practicaba, sobresalió. Dividida en cuatro secciones que incluyen otras escritoras pretéritas, la muestra se centra en La dona forta, su obra más emblemática. La novela plantea el tema de la emancipación femenina a través de una serie de situaciones que giran en torno a la mujer en una sociedad cambiante. En una de las vitrinas se han reunido la primera versión de la obra mecanografiada, llamada inicialmente Las amazonas, título que debió cambiarse debido a la censura franquista, junto con las ediciones publicadas posteriormente, en 1967, en 1990 y las dos aparecidas en 2025 con motivo de su designación como Escritora del año 2025. Por otra parte, bajo el título Maria Beneyto, l’escriptura forta i múltiple, se celebra un ciclo de conferencias coordinado por Josep Ballester-Roca, catedrático del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UV, responsable también de la exposición, abierta hasta el 6 de julio.

«Conocí a María Beneyto durante el largo paréntesis de silencio creativo que mantuvo a lo largo de casi doce años, y le sorprendió mucho que me interesara por su obra», recuerda Ballester-Roca. «Parecía una mujer frágil pero firme en sus convicciones, aunque se dejaba aconsejar. Su alejamiento de la literatura se debió a varias razones. Primero, porque se sintió menospreciada y dolida cuando tras ganar el premio Ausiàs March de poesía con Vidre ferit de sang (Vidrio herido de sangre) no se publico ningún artículo ni reseña sobre el libro. También se daba la circunstancia de que algunos escritores le reprochaban que escribiera en una lengua minoritaria como el valenciano. Creo que se desengañó del mundillo literario, y de ahí su exilio interior».

Para María Beneyto la poesía tenía algo de «ejercicio masoquista». Escribirla, dijo, «ahonda en tus zonas pantanosas, hace brotar sangre donde la carne no existe, y duele cuando deja de ser esa ilusión de los sentidos que a veces cree en la felicidad y sus derivados». En sus poemas se mezclan la desesperanza de la posguerra, el deseo de intimidad, la pasión y las vidas de tantas mujeres sin voz que pudieron hablar a través de sus versos. El amor, la muerte y pinceladas sobre su vida son temas recurrentes de un género que empezó a cultivar bajo el impacto que le produjo Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y el amor a la literatura transmitido por su padre.

También el retrato social de la mujer que intentaba librarse de una doble mordaza: la del patriarcado tradicional y la del franquismo apoyado por la Iglesia Católica. «Cada uno de sus libros ofrece un minucioso tratado de la radiografía interior y exterior de la mujer de su tiempo, de los desvalidos y perdedores de la sociedad, de la identidad y genealogía femenina desde un punto de vista comprometido con la realidad que le tocó vivir», apunta Ballester-Roca.

Una realidad no siempre amable. Su padre, Vicente Beneyto, empleado de banca, amaba con pasión el teatro, escribía en su tiempo libre piezas teatrales y antes de la Guerra Civil se trasladó con su familia a Madrid, impulsado por el sueño de triunfar en los escenarios. La aventura fue un rotundo fracaso. Tras su muerte, su esposa cayó enferma, perdió la vista y la pequeña María vivió una etapa oscura de estrecheces económicas y penalidades, algunas evocadas en sus relatos. Luego, su situación económica mejoró y en los años cincuenta, cuando empezó a publicar y a recibir premios, vivió unos años de dorada plenitud como única mujer integrada en los cenáculos literarios de la Valencia provinciana de esa época. El hecho de escribir en dos lenguas la perjudicó. Ella se expresaba en castellano pero aprendió a escribir en valenciano por sentido del deber hacia su pueblo. «María tenía muy clara la cuestión del bilingüismo literario», señala Ballester-Roca. «Fue una decisión personal bien meditada y nada fácil, pues sin necesidad tuvo que duplicar su voz creativa. En plena oscuridad de la dictadura franquista aprendió valenciano por voluntad propia, mientras no renunciaba al castellano».

Aunque no se declarara feminista, tanto su trayectoria como su obra la delatan como tal, especialmente su novela más conocida, La dona forta, un relato colectivo protagonizado por mujeres relacionadas con un club feminista. «En la novela se plantea el tema de la emancipación de la mujer y una serie de situaciones en torno a una sociedad en proceso de cambio. Fue su primer proyecto narrativo y muestra una especie de mosaico o radiografía, a veces de forma muy crítica de la diversidad de las situaciones de la mujer en aquellos tiempos».

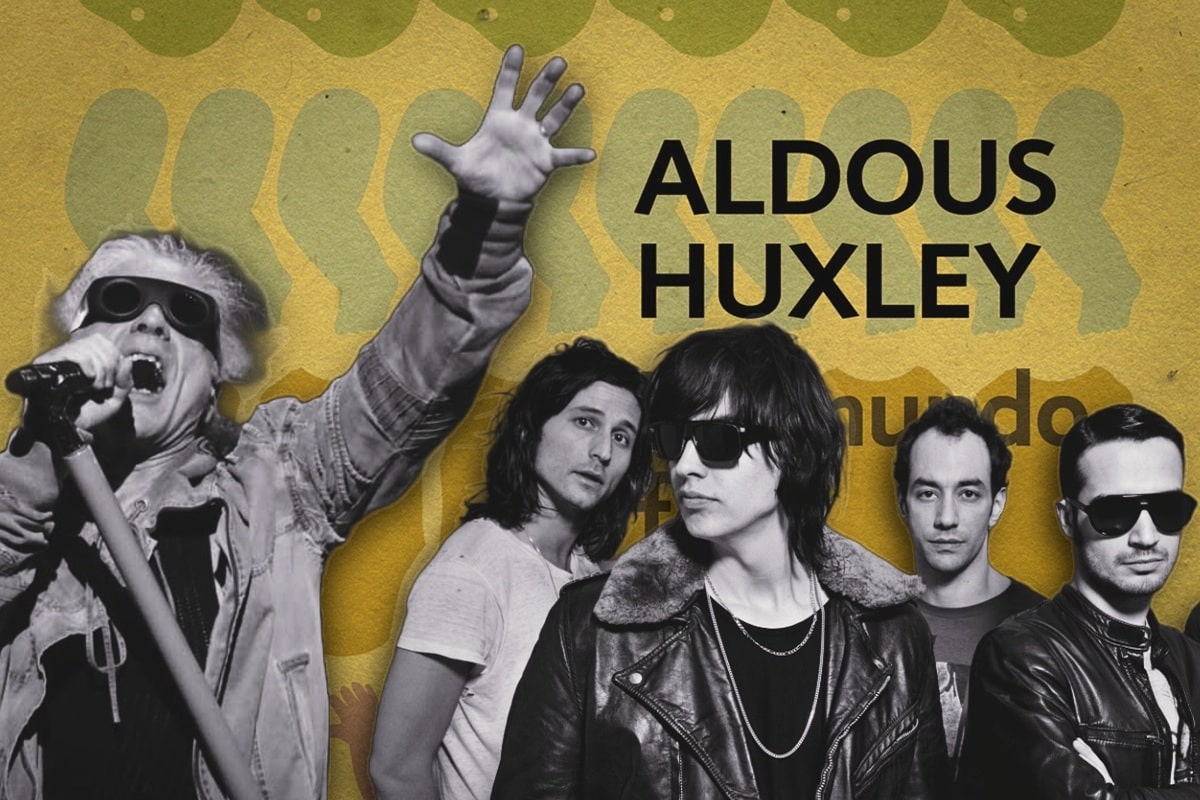

Otras aportaciones a la reivindicación de la escritora han partido de la Feria del Libro, que le dedicó un espacio propio, y de la editorial Llibres de la Drassana, que ha editado El riu ve crescut, versión en valenciano de El río viene crecido, con prólogo de Rafa Lahuerta, autor de la exitosa Noruega, en traducción de Carmen Manuel. En esta obra Beneyto describe las inundaciones de 1949 y 1957, cuando Valencia era una ciudad arrasada por la guerra y las catástrofes naturales. Se refiere al poblado de Nazaret en estos plásticos términos: «Ofrecía un curioso aspecto de ente embrionario a medio hacer, como si se hubiese quedado en un feto que no hubiera crecido más allá de aquella caducidad ruinosa que todos conocían».

Quien desee conectar de forma audiovisual con la obra poética de Beneyto pueden recurrir a la antología publicada por Poética 2.0, que bajo el título María Beneyto: La dona forta, recoge una selección de textos interpretados en vídeo por actrices y actores valencianos: Pilar Almeria, Jordi Ballester, Sergio Caballero o Silvia Rico, entre otros. La colección también está disponible en la plataforma VERSO.

Especular sobre las causas que condenaron a esta gran creadora al silencio ya no tiene sentido. Una vez roto el fatal conjuro gracias a estas iniciativas lo importante es blindar su memoria, y para ello sus libros deben difundirse debidamente. Y que su caso sirva de impulso para recuperar a otros autores valencianos silenciados que esperan pacientemente su turno en el limbo de las buenas letras: Concha Alós, Vicente Soto…

Para María Beneyto, la poesía tenía algo de «ejercicio masoquista». Escribirla, aseguró, «ahonda en tus zonas pantanosas, hace brotar sangre donde la carne no existe, y duele cuando deja de ser esa ilusión de los sentidos que a veces cree en la felicidad y sus derivados». En sus poemas se mezclaron la desesperanza de la posguerra, el deseo de intimidad, la pasión y las vidas de tantas mujeres sin voz que pudieron hablar a través de sus versos.

La entrada María Beneyto, rescatada del silencio aparece primero en Zenda.

![Saber Vivir 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18NDw8_59-Ju0wQZXdfo3dNL6WWsqLD-Hok59tO13qEaRfdXQlL4mL86Mv9QWrq3JsLH26G_39ZADaEaMbhjEluv_nJrJgkl2Z6EhzWqJ6FXEJY1e8FiUUi9bgGSFZUn9ygSZNtzXw0NrLgbnNNO-h2EVq5fULSNvvtHZ3MzE1Tjiu2wa50zbepUdAkII/s888/saber-vivir-2018-ano-completo-free-libros.jpg)

![“[…] Querer morir es chunguísimo”. ¡Mártir! de Kaveh Akbar](https://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2025/05/martir-sobrecubierta-min.png)