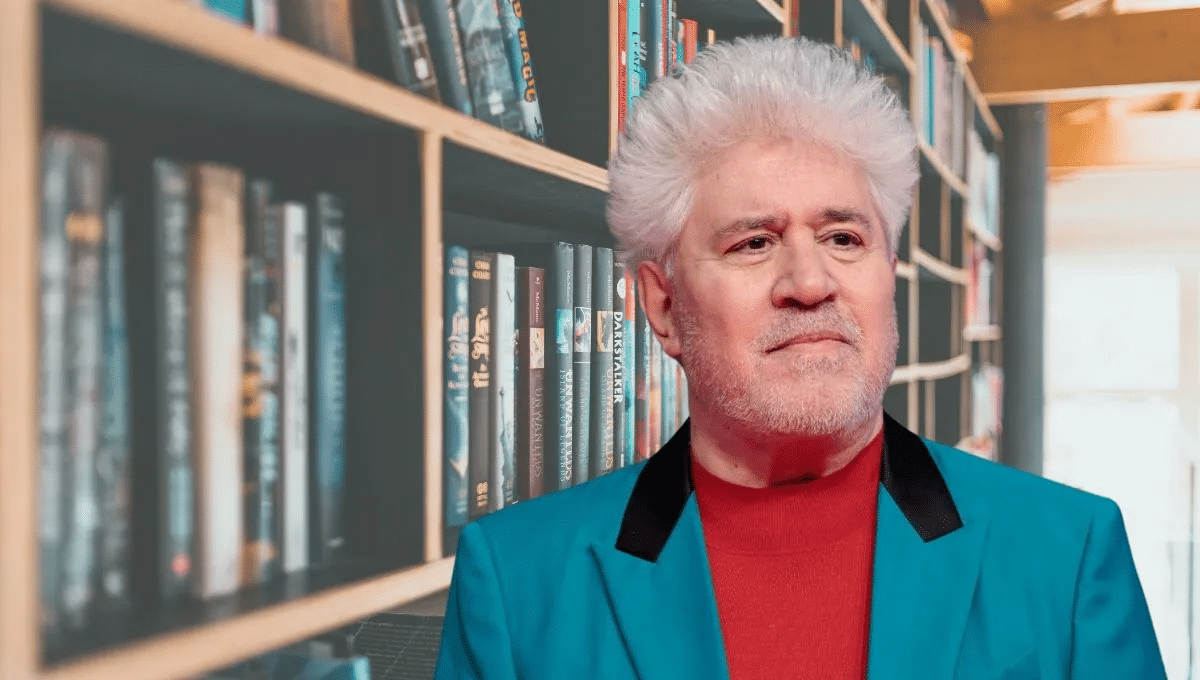

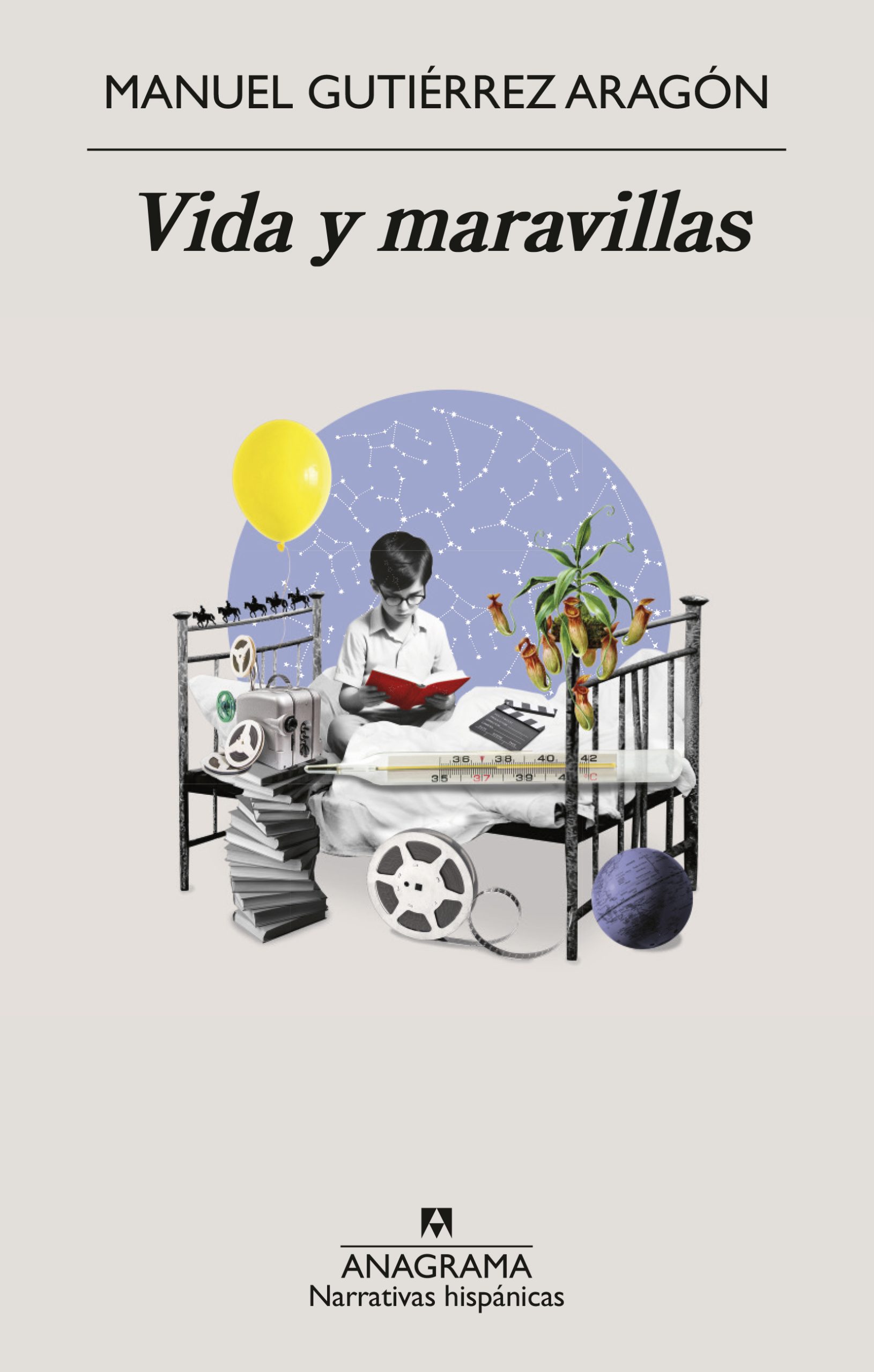

Un álbum de imágenes en movimiento: Vida y maravillas, de Manuel Gutiérrez Aragón

¿Cuál es la naturaleza de este volumen que tenemos en nuestras manos? Diversa y a la vez homogénea, pues todo lo que en él se trata —desde los recuerdos, las ensoñaciones, los hechos históricos o las notas a modo de manual fílmico— provienen de una misma persona, la cual les otorga orden y coherencia cronológica.... Leer más La entrada Un álbum de imágenes en movimiento: Vida y maravillas, de Manuel Gutiérrez Aragón aparece primero en Zenda.

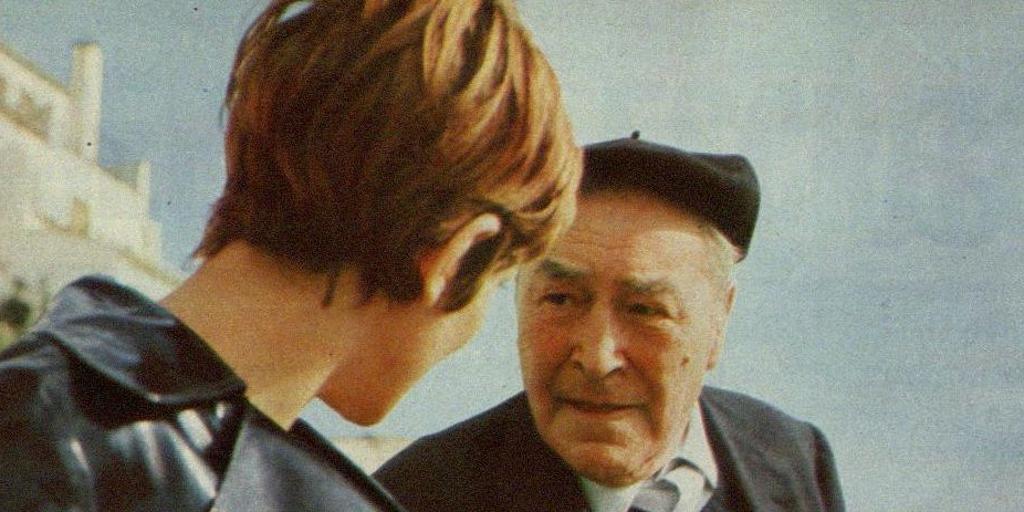

Aunque haya imágenes que equivalen a mil palabras, hay textos que también valen por mil figuras. Si además quien escribe ha sido “hacedor” de iconos, el sentido de la frase cobra aún mayor relevancia. Nos estamos refiriendo al nuevo libro de Manuel Gutiérrez Aragón, cuyo título es bien cinematográfico y, por encima de ello, una declaración de intenciones de quien observa la existencia como un cúmulo de fascinaciones dignas de quedar plasmadas en forma de creación bien personal. Editado por Anagrama, Vida y maravillas supone un canto a ese deslumbrarse por estar en el mundo y asistir a las sorpresas que depara. Espectador y sobre todo actor, quien las vive o protagoniza las hace únicas y valiosas, narrándolas desde esa perspectiva orteguiana. El narrador como sujeto siempre activo, como esa “Maravillas” creada para el cine por Manolo; él y ella nos guían como si ese fuese el destino de ambos, por estar dotados de un aura que hace de sus miradas pura magia. La preciosista ilustración de portada, obra de Eva Mutter, nos adentra desde su estilo collagístico —lo vimos ya en un volumen anterior del autor, Oriente— en ese asombro que rodea al narrador ya desde su infancia. Porque de su vitalidad depende seguir siendo, en espíritu, un niño.

Así, desde los primeros capítulos del libro, nos adentramos en los años iniciales del protagonista. Con El cuento que cuenta todos los cuentos se nos presenta el germen imaginario del autor, cuando aquella mancha en el pulmón hizo de él un niño enfermo, espectador de un mundo creado dentro del ámbito familiar y que ya creía ficticio antes de hacerse espectador de cine. El escenario que hay fuera le quedará vedado y deberá contentarse con conocerlo desde esa “isla de natillas y penicilina que es su cama de enfermo” a través de una obra de interminables volúmenes titulada El tesoro de la juventud y que “pretendía abarcar todos los campos del conocimiento”. También, a través de la joven criada de la casa, Pilar, se enteraba de las películas que no podía ver gracias al talento de la muchacha narrando los films que visionaba en la sala de cine. Igualmente, la tía María le narraba los films que veía y, así, el niño podía hacer, con la versión de una y otra, “un montaje propio, imaginario, de situaciones nunca vistas, de recortes de la realidad y la fiebre”. Nos vendrán fácilmente a las mientes las mujeres de Demonios en el jardín. Con todos estos mimbres, la mente del niño comenzará a fabular y llegará a creer “que sus padres no son sus padres, que solo representan el papel de padres, que la tía abuela que le atiende en la enfermedad no es en realidad su tía abuela, a pesar del cariño que manifiesta, sino una doble, una mujer cualquiera que finge ser familiar suyo. Incluso la criada, la amable Pilar, no es criada, ni Pilar, ni nada. Es Otra. Todos son Otros”. Ese “terror secreto” que se apodera del niño le lleva incluso a creer que el filete de ternera que le servían ya cortado estaba hecho de la propia carne de la criada.

Enfrentado sin remedio al mundo constituye el primer apartado o conglomerado de capítulos. El almacén amplía esa escenografía de la infancia, así como los ecos del film referido —bien referencial del autor, quizá el más autobiográfico de todos—, narrándonos la existencia del establecimiento regentado por la abuela matriarca, los tíos y una “pléyade de empleados, dependientes y conductores de los camiones de la empresa”. En época de hambre como fue la posguerra, aquel negocio nutrido de preciados alimentos se presentaba como un oasis del desierto español, siendo también lugar mistérico —“allá, en lo más profundo, se abrían galerías perdidas y una cueva de sal”—. El tío Pepe resultaba también una de las temáticas de su entorno más intrigantes para el niño —“silencioso y austero, con un punto de misterio”—. Conocida su historia tras años de oscura duda —“nos revelaron su historia cuando fuimos mayores de catorce años, como si fuera una película solo tolerada para esa edad—, nuestro protagonista supo de los problemas que tuvo durante la guerra con los “rojos” por ser falangista, habiendo estado en prisión y a punto de ser fusilado. Es en este tramo del libro cuando el autor nos confiesa que su verdadero segundo apellido es Sánchez, “el del tío Pepe”. Seguramente sirvió de trasunto para el personaje encarnado por Imanol Arias en Demonios en el jardín. Rosa se inicia a las pocas líneas con una frase magistral: “El cine nunca aburre; a veces, lo aburrido son las películas”. Es en esta etapa donde el niño, ya curado, empieza a ir al cine e incluso a fabular sus propias historias, alcanzando éxito como “narrador de cuentos con hermanos, primos y algún vecino añadido”. Tal era el poder de esas narraciones improvisadas que “parecía que las palabras tenían vida propia, que iban saliendo sin consultarme, sin pedir permiso”. Ahí estaba el inicio de la forja del futuro escritor y cineasta. Viaje a la Cuba familiar cuenta la historia de la legendaria abuela Agustina, personaje donde los haya y natural de Santiago de Cuba, quien junto con su esposo había prosperado como indiana —pensemos en el personaje interpretado por Margarita Lozano en La mitad del cielo—. También de las primas, “bellas, distintas, exóticas, lejanas” con las que el autor llegó a tener sus primeras fantasías. Los primeros juegos sensuales también llegaron con las criadas Rosa y Olvido, que le “dejaban un sitio entre sus cuerpos tendidos, en la alcoba”. Fantasías y Catilina 1956 resultan un exquisito tándem de rememoración escolar, donde la atmósfera de las lecciones de latín se mezcla imaginativamente con la de la época romana. En El mundo y los libros se menciona a tres autores del 98 y tres de sus novelas que tanto influyeron en el desarrollo del “imaginario literario” del autor: Baroja y Camino de perfección, Unamuno y Niebla o Azorín y La voluntad. Constituyeron aprendizaje, tanto por la admiración literaria que produjeron en el autor como por “el rechazo de sus débiles protagonistas” a los que no quería parecerse “de ninguna manera”.

Amigos, compañeros, camaradas supone el surgimiento de la conciencia política en Gutiérrez Aragón tras ver ¡Viva Zapata! de Elia Kazan, quien paradójicamente introduce un claro mensaje anticomunista por situarse en la época de la famosa caza de brujas hollywoodiense: “Yo debo agradecerle, como a ninguna otra película, que me condujera a la rebelión y a ponerme del lado izquierdo del mundo”. En los siguientes capítulos van desfilando los nombres de aquellos amigos que estuvieron junto con el escritor en los años de militancia antifranquista clandestina: de Chicho Sánchez Ferlosio a Jesús Munárriz, pasando por Alberto Méndez o Fernando Sánchez Dragó —con el cual descubrió que Federico Sánchez era en verdad Jorge Semprún—. Años de compromiso, reuniones y deliberaciones que fueron dejando atrás los estudios de Filosofía y Letras y dieron preferencia a los de la Escuela de Cine. También llegan los primeros guiones por encargo —la escritura, en definitiva—. Durante sus años de formación en la Escuela de Cine se relacionará con compañeros como Cecilia Villarreal, Juan Luis Galiardo —que sirvió de inspiración para uno de los personajes de Rodaje y protagonizará un divertido capítulo del presente libro, destacando su carácter histriónico (“Galiardo no había dejado de hacer de actor de cine en el cine y fuera del cine”)— o Manolo Revuelta, así como con profesores como Luis García Berlanga, Carlos Saura —quienes conformarán el tribunal de su examen de ingreso—, Basilio Martín Patino o José Luis Borau. Saura siempre le llamaba por error “José María” y Berlanga le definía como “ese que hace cine checoslovaco”. Con Golpes y caricias llegan los primeros amores y desamores y Extrema pobreza relata la vida tan austera en la que nuestro protagonista vivía y que, a su vez, podía ser feliz: “Casi sin que me diera cuenta, me sobrevino una extraña sensación de contento y satisfacción. Una alegría como nunca la había sentido. La plenitud tiene muchas formas. No poseer nada es una forma del absoluto”.

El segundo bloque del volumen, El mundo y el viaje, tiene como protagonista la deriva vital de aquellos tiempos. La vida errática resume muy bien ese andar literal durante los paseos sin destino concreto, a los que el autor estaba acostumbrado, asociándolos al pensamiento carente de rumbo, sin decidir claramente las decisiones definitivas vitales: “Puedo ser filósofo, o escritor, o quizá, si me lo propongo, consiga ser cineasta: guionista, montador, director u otra cosa que por ahora ni yo mismo imagino”. También llegan las primeras decepciones a nivel político, pues desde el propio Partido Comunista español se producen desacuerdos y escisiones —un cainismo intestino que irá llevando al escritor a ir enfocándose en una concreción profesional—. Esto lo observaremos a su vez desde un contexto internacional, cuando el autor viaje a China para observar de primera mano la Revolución Cultural de Mao: “Todo lo que presencié en China no era la pesadilla de un enloquecido estudiante de filosofía. Miles de jóvenes europeos y americanos creyeron entonces firmemente en teorías que hoy nos parecen absurdas y descabelladas”. Ídem en los capítulos donde refiere a la Cuba de Castro y la compara con la de los antepasados e imaginada: “Mi niñez había transcurrido, en parte, en una Cuba familiar y rememorada. Este viaje a la isla no era, pues, exactamente de ida, sino de regreso a la infancia”. También en el capítulo El gran experimento, que cuenta el final de la Unión Soviética en 1991, cuando el autor participaba como jurado del Festival de Cine en Moscú: “Muchos de los establecimientos tenían colgado el cartel de REMONT (en reparación). Todo estaba remont, como el país mismo. […] Era el fracaso de un sistema en el que creímos; así que la ideología que nos había nutrido hasta entonces también había que considerarla remont”. La mirada desencantada hacia la política llega hasta los tiempos posteriores a la Transición. En La biblioteca del monasterio de El Escorial, el autor rememora una de las reuniones anuales del Instituto Cervantes en el monasterio escurialense durante el gobierno de Felipe González, y en la que participó junto con otros intelectuales, académicos, científicos y altos representantes de las instituciones. El lugar de reunión servirá para que el escritor realice un paralelismo irónico entre las pinturas del techo y las personalidades reunidas junto a él: “Aquí también está pintado Platón, quien dijo que había que recorrer todos los caminos, hacia arriba y hacia abajo, para dar con la verdad. […] Platón llamaba a la bajada desde el cielo de las ideas al mundo real ‘el descenso a la caverna’. Podría haberse referido a este Patronato”.

El tercer bloque del libro, El mundo y sus figuras se inicia con el primer largometraje de Gutiérrez Aragón, Habla mudita, desarrollándose las primeras reflexiones de tipo cinematográfico: “El principal enemigo del director es su propio cansancio. La falta de autoexigencia. No se le puede pedir un esfuerzo al equipo si tú mismo no apuras las cosas. Y las cosas suelen salir al revés de lo que esperas. Hay algo curioso: el equipo nota en seguida tu debilidad, si es que la tienes, y se aprovecha de ella. Agradece, en cambio, el rigor, la experiencia implacable, porque saben que así su trabajo resultará bien. Y ellos estarán orgullosos del resultado”. O: “Un rodaje es una promesa, incierto y esperanzado. Y tiene algo de vida completa, con su comienzo y su final. Suele haber amores, encuentros y sorpresas. Como un vida dentro de la vida. La película resultante es otra cosa”. Estos pensamientos continúan en Preguntas sobre el cine, cuando quien escribe se pregunta “qué clase de artista era yo mismo” mirándose en otros cineastas. Elías Querejeta le propuso un parecido con Jean Renoir en las maneras: “Es curioso esto del cine, pensé, y del arte en general: dos cosas pueden ser casi iguales y a la vez espantosamente distintas. Se pueden copiar las formas y los tiempos, pero el temblor de la emoción es otra cosa”. Gutiérrez Aragón recuerda que, en una entrevista realizada a Renoir, éste explicaba cómo para la realización de La regla del juego se había inspirado en la música barroca francesa. Con ello, el español se reafirma en el siguiente convencimiento: “Para hacer cine es mejor leer libros o escuchar música que ver películas, para escribir novelas es mejor ver, por ejemplo, buen cine negro, y para hacer buen cine negro lo mejor es aprender matemáticas. Cualquier cosa que no sea alimentarse siempre de lo mismo”. El cineasta descubrió ya en las prácticas de la Escuela lo que le gustaba dirigir a los intérpretes, pero fue en la etapa de colaboración con las actrices Ana Belén y Ángela Molina cuando comenzó a prescindir a veces de lo escrito para “pedir a los actores que hicieran esto o aquello que no estaba en el guion”. Algo que no era un capricho sino el modo de “adaptar el personaje al actor y no el actor al personaje”. Después descubriría que precisamente Renoir y también John Ford “defendían esa práctica”.

Con Furtivos, raros, airados, nos introducimos en la fascinante génesis del mítico film Furtivos, donde Gutiérrez Aragón no sólo se encargó de concebir la historia sino de buscar localizaciones e incluso de dirigirla en las ocasiones en que su director, Borau, interpretaba al personaje del gobernador —algo que el propio escritor le propuso a quien fue su profesor en la Escuela—. Al alba, al alba explica cómo las historias de Gutiérrez Aragón suelen inspirarse en la estructura de los cuentos. En el caso de Furtivos, aúna tanto la realidad histórica presente como la construcción legendaria: “El cuento cruel de Furtivos traslucía lo que pasaba en la calle y no se contaba en los periódicos ni en la televisión. La fiereza de las imágenes purgaba la realidad del momento que estábamos viviendo. No jugaba con simbolismos, pese a estar inspirado en la estructura del cuento tradicional. ¡Qué extraña fuerza la de la ficción desnuda, la del relato elemental!” El autor también continúa con sus interesantísimas disquisiciones filosóficas en torno al cine —surge el pensador que podía haber sido en otra vida, de haber elegido otro destino que el de director—, en este caso asociando intérprete, idea y autoría: “El espectador, y a veces también el crítico de cine, confunden las ideas del personaje con las de los autores de la película. La presencia del cuerpo sustenta lo que se dice. Le da soporte, lo encarna. Cualquier idea que lo acompañe está viva y es contagiosa. El cine es un transmisor natural de estímulos”. También hay espacio para la plástica de la imagen en La luz, donde el cineasta repasa su colaboración con directores de fotografía como Teo Escamilla, José Luis Alcaine o Luis Cuadrado —quien paradójicamente acabó ciego, siendo su profesión la que era—, de los que describe su estilo y técnica. Además de la luz, como dice el título del capítulo, también se habla de su contrario: “Las sombras de origen desconocido nos perturban en la pintura o en el cine. En la realidad, lo pasamos por alto. Y es que la realidad no necesita justificación. Por eso es tan rara”.

En Cataluña narra la experiencia de Gutiérrez Aragón como guionista de Las largas vacaciones del 36 junto con su director, Jaime Camino. Por el capítulo pasan personalidades como las de Pere Portabella, Jaime Gil de Biedma, Vicente Aranda o Víctor Erice, intercalándose con curiosas anotaciones en torno a la escritura fílmica: “Son extrañas y poco estudiadas las relaciones entre guionistas y directores. Suelen permanecer en la intimidad de la cocina audiovisual. De manera muy general, y por raro que parezca, el director no suele decirle claramente al guionista lo que quiere que haga. Es como si le diera reparo. […] El guionista, por su parte, va desarrollando cierto rencor hacia el director. Él sabe que el auténtico creador de una película es el guionista”. En el capítulo dedicado a la génesis, rodaje y estreno de Maravillas —en cuyo pase, durante el Festival de Berlín, tuvo lugar el golpe de Tejero—, se define la escritura cinematográfica: “Siempre he sostenido que no se escribe propiamente el guion […], lo que se debe escribir es la película”. El guion “pertenece a la literatura, pero no es un género literario, por lo menos no lo es de manera autónoma”. Maravillas resulta importante por lo que representa en el desarrollo de Gutiérrez Aragón como cineasta: “es la primera película en la que me sentí dueño de los recursos expresivos que comportan la dirección cinematográfica. Ya no noté que estaba aprendiendo al hacerla; lo que salía era precisamente lo que quería que saliera”. También Demonios en el jardín fue bien simbólica: “rompía con mi forma anterior de hacer cine”. A diferencia de Sonámbulos, El corazón del bosque o Maravillas —que empleaban “la forma de historia en telaraña” y una “estructura de cuento maravilloso”— ésta “se trataba de una película más testimonial”: “tanto porque era un reflejo de mi propia niñez como porque se desarrollaba claramente en una época concreta de nuestro pasado reciente, la posguerra española”. Con La mitad del cielo —otro título emblemático donde los haya de la filmografía de Gutiérrez Aragón—, el cineasta se muestra plenamente satisfecho con la encarnación de los personajes por parte de los intérpretes: “¡Qué pocas veces el director está contento con cómo los actores han interpretado sus personajes! […] Pues yo lo estaba con La mitad del cielo”. Los Quijotes —el televisivo y el cinematógrafo— representan un punto de inflexión en la carrera del autor, pues ha de ocuparse de una adaptación literaria; nada más y nada menos que la de la obra de Cervantes, que había dado lugar como autor a más películas que Shakespeare. Visionarios supone para el cineasta una de sus mejores películas.

Hay en las últimas cintas de Gutiérrez Aragón una especie de cierre de círculo: por un lado, La vida que te espera le reconcilia con sus orígenes cántabros, las imágenes de aquellos pasiegos “únicos y misteriosos” que lograron “un equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza”; por otro, Todos estamos invitados, donde el terrorismo nacionalista vasco como temática evoca en el cineasta uno de sus primeros films, Camada negra —en este caso, el terrorismo de extrema derecha—, así como le abre los ojos en cuanto a la imposibilidad de seguir haciendo cine como hasta entonces lo había hecho: “cualquier proyecto tendría que pasar el filtro de las televisiones, que eran quienes pagaban el producto […]. ¿Cómo lograr hacer así un cine personal, reconocible?” Quedaba “la literatura, que, comparada con el cine, es un placer solitario. Este”. Su primera obra literaria, La vida antes de marzo, vuelve a tener al terrorismo como protagonista: “es un tema que detesto. De pronto me encontré que en mi primera novela volvía el terror, esta vez en forma de terror islamista. No tenía arreglo”.

La escritura se alza para Gutiérrez Aragón como una forma de sujetar a las palabras sueltas y erráticas que le perseguían desde la niñez. El texto final es lo único que pervive, eliminando las primeras notas, haciéndolas desaparecer como “magdalena repugnante” proustiana que “pudre el pensamiento”. En su faceta actual como escritor, el autor espera que al menos las palabras no le acosen. Por otro lado, las figuras deben estar presentes, pues lo escrito se compone de imágenes y éstas pervivirán siempre, sobreviviendo a quienes las intentan dotar de sentido: “Las figuras están en el mundo pero no son de este mundo. Pertenecen a la realidad y a la creación de la realidad, son tan trascendentes como prodigiosas”.

Quien sea un lector fiel de los libros de Gutiérrez Aragón, encontrará en este trabajo reflejos especulares de otros también recientes del autor: desde la novela Rodaje —donde se narran las vicisitudes de un joven estudiante de la Escuela Oficial de Cinematografía, integrante del Partido Comunista, asistente al Café Comercial y que pasa por una relación amorosa breve pero intensa— a la colección de relatos Oriente —uno de los cuales cuenta la historia de la abuela Agustina— o el compendio de ensayos En busca de la escritura fílmica —en los que se habla de los diferentes aspectos cinematográficos invisibles para el espectador como el guion, la adaptación literaria, la fotografía y la plástica o la interpretación escénica (comparando incluso a la clase política con el oficio actoral, asociando a los primeros con los modelos bressonianos “sin fundamento”)—.

En definitiva, leer Vida y maravillas supone encontrarse con un libro vital, una especie de autobiografía originalísima que aúna en su escritura recuerdos bien distintos. Juntos conforman un puzzle de figuras, un álbum vivo de imágenes que suponen subrayados en una vida, elementos que retornan una y otra vez en la experiencia del rememorador. Como sueños o fábulas con un fuerte componente terreno. Están vivos por su importancia y así queda constatado.

La entrada Un álbum de imágenes en movimiento: Vida y maravillas, de Manuel Gutiérrez Aragón aparece primero en Zenda.