Qué tiene que ver el final de 'La La Land' con nuestra perversa relación con el trabajo

El periodista Francesc Miró reflexiona en 'El arte de fabricar sueños' sobre cómo la pasión por nuestro trabajo y la trampa del éxito nos llevan a la frustración, a la precariedad y a la autoexplotaciónAlmodóvar, Bardem y Penélope Cruz firman una carta en apoyo del exdirector de Ficción de Movistar Plus+, Domingo Corral Un hombre termina de tocar una canción al piano con su mano derecha, a medias. Se detiene, levanta la cabeza y se queda con la mirada perdida. El público del local aplaude, salvo una mujer que le escucha, paralizada, desde su asiento. Le dice a su pareja que si se marchan a casa. Se acercan a la puerta. Ella se gira, su mirada se cruza con la del pianista. Se sonríen con los ojos. También con las comisuras de los labios. Se asienten como si se saludaran. Se dicen que se quieren sin abrir la boca. Se sufren, se sienten. Su complicidad no evita que sus ojos se vuelvan a entristecer. Sus vidas se vuelven a separar. Una vez fueron dos enamorados, y tal vez siempre lo estarán, pero cada uno por su lado. Así se dicen adiós Mia y Sebastian, en los ojos de Emma Stone y Ryan Gosling en el final de La La Land. El musical de Damien Chazelle que el periodista Francesc Miró utiliza en su ensayo El arte de fabricar sueños (Barlin Libros) como ejemplo de la perversa, contradictoria y alienante relación que tenemos con nuestros trabajos. Sobre todo cuando nos apasionan. La película cuenta la historia de dos jóvenes que, pese a que se conocen discutiendo en un infernal atasco en Los Ángeles, acaban enamorándose, hasta que los sueños de cada uno les separan. El de él: abrir su propio club de jazz y tocar todas las noches. El de ella: ser actriz. “Si cumples tu sueño, prepárate para estar solo”, escribe sobre la 'lección' que impregna el desenlace del brillante filme, que define “el triunfo como ese lugar al que se llega sorteando los cadáveres de los amigos y amantes que hicimos y los caminos. Los sueños y los afectos, según la ficción, se desarrollan aparentemente en dimensiones separadas”. “Antes de separarse, él le dice que tiene que centrarse en su pasión. Se inmola diciéndole que tiene que triunfar y que está destinada a ello. No importa que nuestra relación afectiva funcione, yo me puedo apartar en cualquier momento, porque tú tienes que centrarte en eso”, comenta el autor del ensayo a elDiario.es. Francesc Miró describe la escena como reveladora, porque refleja cómo el “relato cultural empuja a creer que hay que elegir, a creer que no se puede tener éxito profesional y personal a la vez, y pensar que uno vale más la pena que el otro”. El periodista Francesc Miró, autor de 'El arte de fabricar sueños' “La profesión pasa a ocupar un lugar gigantesco en nuestra vida, cuando en realidad está para pagar el alquiler y la comida. Es una forma de ganarse el sustento, pero lo vinculamos a muchísimas otras cosas, y es entonces cuando empieza a complicarse todo”, apunta. Ahí operan la realización personal, la necesidad de validación y de sentirnos útiles, la fortuna o condena de dedicarte a algo que te guste, mucho; y que por ello no importen las horas, los bajos –o inexistentes salarios–, el tiempo de calidad con los nuestros y nosotros mismos, nuestro descanso, nuestra alimentación, nuestro cuidado. Sustentos vitales que intercambiamos por frustración, precariedad, autoexplotación y alienación emocional. “La realidad es que, si consigues dedicarte a lo que te gusta, lo más probable es que acabes autoexplotándote el resto de tu vida”, expone el periodista, “antepondrás aquello 'que te gusta' al ocio, el afecto y el tiempo compartido de quienes te rodean. Hasta el punto de que aquello 'que te gusta' se convertirá en aquello que te produzca las mayores dosis de infelicidad”. Como les ocurre a Mia y Sebastian, y por lo que acuña el concepto “síndrome La La Land”, esa creencia de que el “esfuerzo tiene una recompensa per se. Y no tiene por qué se

El periodista Francesc Miró reflexiona en 'El arte de fabricar sueños' sobre cómo la pasión por nuestro trabajo y la trampa del éxito nos llevan a la frustración, a la precariedad y a la autoexplotación

Almodóvar, Bardem y Penélope Cruz firman una carta en apoyo del exdirector de Ficción de Movistar Plus+, Domingo Corral

Un hombre termina de tocar una canción al piano con su mano derecha, a medias. Se detiene, levanta la cabeza y se queda con la mirada perdida. El público del local aplaude, salvo una mujer que le escucha, paralizada, desde su asiento. Le dice a su pareja que si se marchan a casa. Se acercan a la puerta. Ella se gira, su mirada se cruza con la del pianista. Se sonríen con los ojos. También con las comisuras de los labios. Se asienten como si se saludaran. Se dicen que se quieren sin abrir la boca. Se sufren, se sienten. Su complicidad no evita que sus ojos se vuelvan a entristecer. Sus vidas se vuelven a separar. Una vez fueron dos enamorados, y tal vez siempre lo estarán, pero cada uno por su lado.

Así se dicen adiós Mia y Sebastian, en los ojos de Emma Stone y Ryan Gosling en el final de La La Land. El musical de Damien Chazelle que el periodista Francesc Miró utiliza en su ensayo El arte de fabricar sueños (Barlin Libros) como ejemplo de la perversa, contradictoria y alienante relación que tenemos con nuestros trabajos. Sobre todo cuando nos apasionan.

La película cuenta la historia de dos jóvenes que, pese a que se conocen discutiendo en un infernal atasco en Los Ángeles, acaban enamorándose, hasta que los sueños de cada uno les separan. El de él: abrir su propio club de jazz y tocar todas las noches. El de ella: ser actriz. “Si cumples tu sueño, prepárate para estar solo”, escribe sobre la 'lección' que impregna el desenlace del brillante filme, que define “el triunfo como ese lugar al que se llega sorteando los cadáveres de los amigos y amantes que hicimos y los caminos. Los sueños y los afectos, según la ficción, se desarrollan aparentemente en dimensiones separadas”.

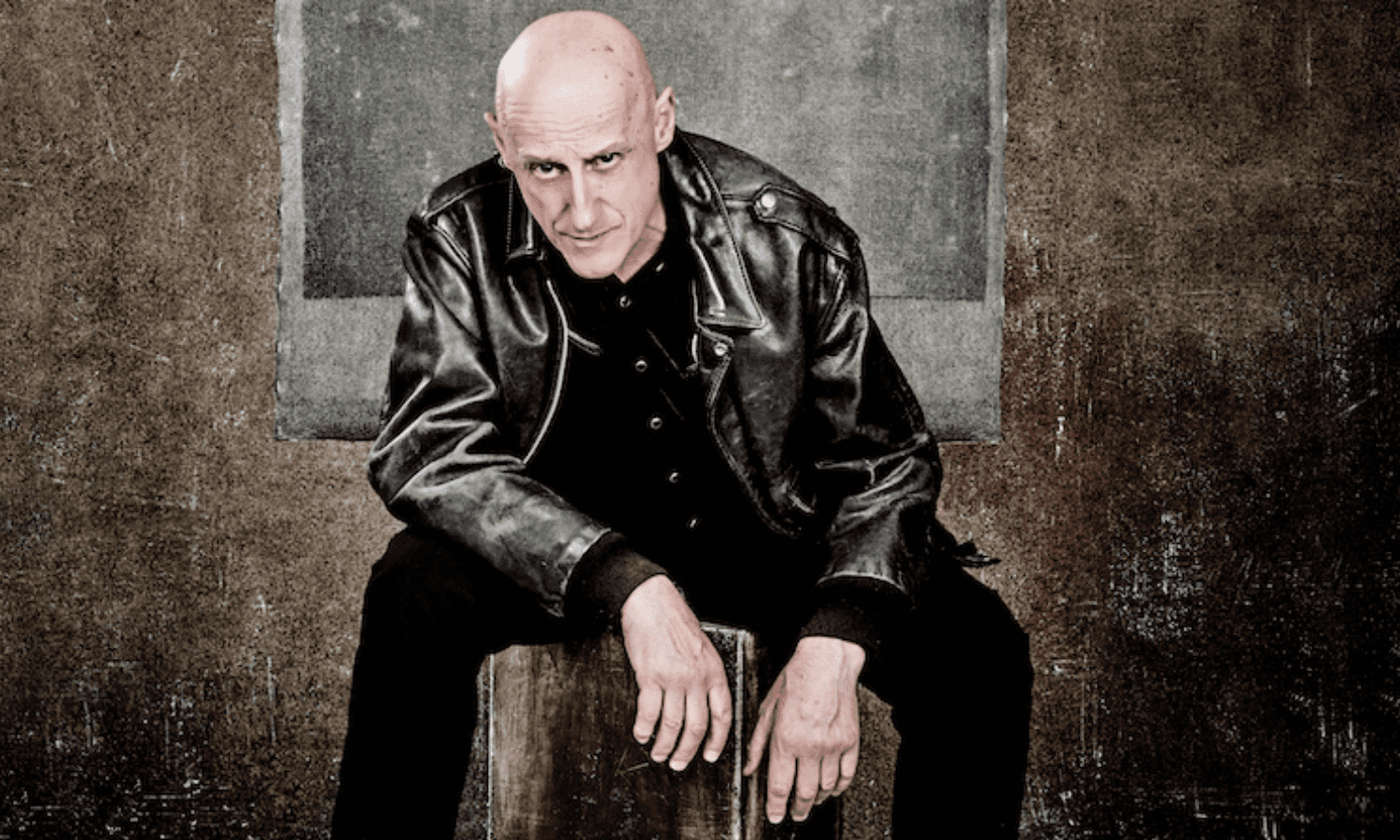

“Antes de separarse, él le dice que tiene que centrarse en su pasión. Se inmola diciéndole que tiene que triunfar y que está destinada a ello. No importa que nuestra relación afectiva funcione, yo me puedo apartar en cualquier momento, porque tú tienes que centrarte en eso”, comenta el autor del ensayo a elDiario.es. Francesc Miró describe la escena como reveladora, porque refleja cómo el “relato cultural empuja a creer que hay que elegir, a creer que no se puede tener éxito profesional y personal a la vez, y pensar que uno vale más la pena que el otro”.

“La profesión pasa a ocupar un lugar gigantesco en nuestra vida, cuando en realidad está para pagar el alquiler y la comida. Es una forma de ganarse el sustento, pero lo vinculamos a muchísimas otras cosas, y es entonces cuando empieza a complicarse todo”, apunta. Ahí operan la realización personal, la necesidad de validación y de sentirnos útiles, la fortuna o condena de dedicarte a algo que te guste, mucho; y que por ello no importen las horas, los bajos –o inexistentes salarios–, el tiempo de calidad con los nuestros y nosotros mismos, nuestro descanso, nuestra alimentación, nuestro cuidado. Sustentos vitales que intercambiamos por frustración, precariedad, autoexplotación y alienación emocional.

“La realidad es que, si consigues dedicarte a lo que te gusta, lo más probable es que acabes autoexplotándote el resto de tu vida”, expone el periodista, “antepondrás aquello 'que te gusta' al ocio, el afecto y el tiempo compartido de quienes te rodean. Hasta el punto de que aquello 'que te gusta' se convertirá en aquello que te produzca las mayores dosis de infelicidad”. Como les ocurre a Mia y Sebastian, y por lo que acuña el concepto “síndrome La La Land”, esa creencia de que el “esfuerzo tiene una recompensa per se. Y no tiene por qué ser así”.

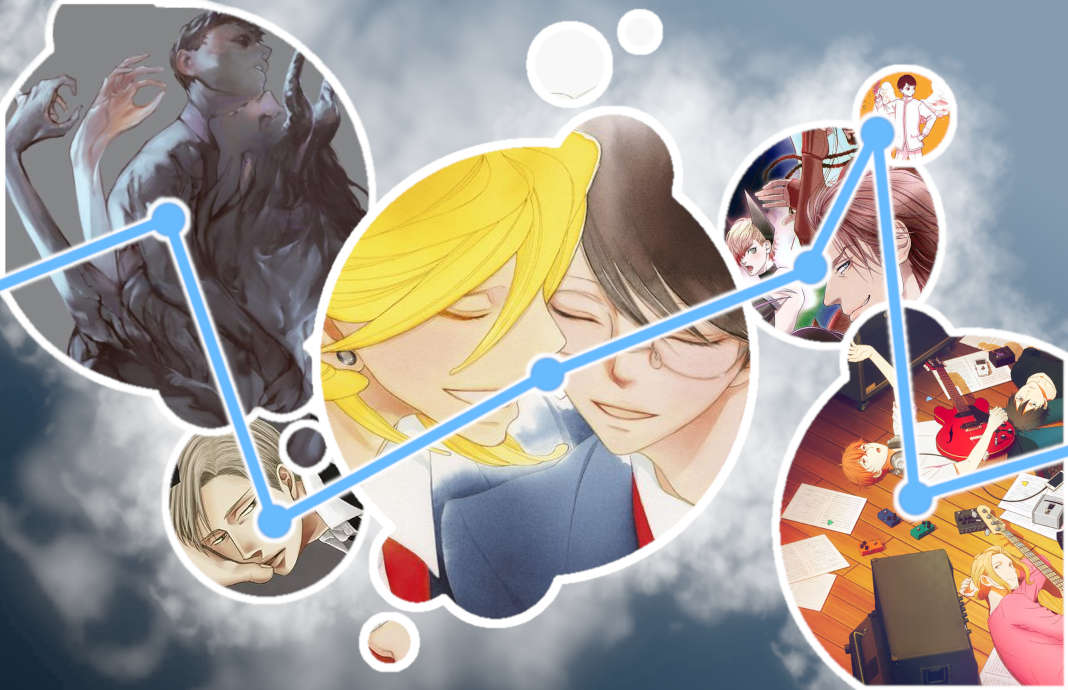

El cine como diagnóstico

Francesc Miró explica cómo el cine ha ayudado a perpetuar esta alienación, aunque sin atribuirle toda la culpa; ya que recuerda que “la ficción es siempre un síntoma, no un diagnóstico”. Hollywood ha afianzado la figura del emprendedor y ha generado un imaginario sobre el que “se sostienen los relatos que priman la obligación laboral, la plena dedicación al trabajo de tus sueños y del espejismo del progreso ascendente sobre el mero hecho de ser feliz”. Ahí están los enésimos relatos que culminan en happy ending, fijando al séptimo arte en “la meritocracia como generadora de historias de triunfadores en lo profesional y perdedores en lo personal”.

Ciudadano Kane de Orson Welles, El manantial de King Vidor, El hombre vestido de blanco de Alexander Mackendrick son algunos de los ejemplos que lo corroboran. Además del cine de deportes, que el periodista emplaza como “el género por excelencia construido en torno al ideal meritocrático del triunfo a través del esfuerzo”, retratado en títulos como Battling Butler, El colegial, Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar y Rocky. Obras que calan en el público porque “gusta más que a un tonto un lápiz una buena historia de pringados que triunfan sin medios pero con ganas”.

“Nos identifica con los perdedores, los 'nadies' dueños de nada, y nos enseña el camino para salir de pobres”, señala sobre las ficciones que nos hacen creer en “la oportunidad, en el milagro, en las posibilidades de un sistema democrático proclive a la movilidad social en el que todo el mundo puede llegar tan lejos como sus esfuerzos lo lleven”. Disney tampoco se queda corto, donde las mayorías de las princesas proceden de la clase dominante o terminan perteneciendo a la nobleza: “La movilidad social que experimentan es o bien para recuperar su posición de privilegio (La Bella Durmiente), o para pertenecer a ella a través de un amor romántico (La Cenicienta, La Dama y el Vagabundo, Aladdin)”.

Los triunfadores del cine son, salvo contadas excepciones, hombres, blancos y heterosexuales. “Las mujeres han sido borradas del relato meritocrático. Es mucho más difícil que existan pelis de mujeres que tienen un sueño, lo persiguen y lo consiguen”, lamenta. Que sean escasos los ejemplos, como Erin Brockovich, “la cultura está diciendo a las mujeres: 'Vosotras no podéis'”. “Los hombres siempre partimos con una ventaja y un refuerzo cultural que nos legitima a dedicarnos a nuestros sueños, y que está mal visto si es mujer”, critica.

Francesc Miró reflexiona sobre la creencia aprehendida de que poner empeño en algo se traduce en un posible ascenso, y “en la mayoría de las situaciones no pasa, simplemente estamos convencidos de ello porque el relato cultural narra la excepción, no la norma. Narra la gente que lo consigue, no la que se queda por el camino”. Porque ellos no contarán sus películas, ni narrarán sus biografías, “ni a decir si te esfuerzas lo puedes conseguir porque ellos no lo han conseguido y ven que el sueño es, en realidad, un relato que nos contamos entre nosotros para convencernos de que lo que hacemos merece la pena, pero, ¿y si no?”. Más allá de que, conseguirlo, según el autor, “no te asegura ser feliz”.

El trabajo como carnet de identidad

“La pasión desordena y nos desordena las prioridades completamente. Y en ese desorden confundimos términos y creemos que en el trabajo nos realizamos porque nos apasiona, y no, es lo que nos hace felices lo que nos apasiona”, asegura Francesc Miró. El periodista señala que en esta inercia podemos llegar incluso a desdibujarnos en nuestras profesiones: “Tenemos un problema hasta tal punto que nos definimos por él. Decimos: 'Soy periodista'. Y no”. Esta convicción es perversa para el autor, que comenta que en ese “centrarnos tanto en nosotros mismos, nos lleva a apuntarnos tanto los éxitos como los fracasos, sin tener en cuenta que formamos parte de un todo mucho más grande con millón de variables que no tienen nada que ver contigo”.

Es en la colectividad y en cambiar la primera persona del singular a la del plural donde Francesc Miró plantea una vía alternativa. El autor apuesta por “emancipar el relato”. “Emancipémonos del esfuerzo y del sufrimiento porque no sabemos si conducen a algo, pero sí lo cansados que estamos y los analgésicos y ansiolíticos que nos quedan en el blíster”, plantea. Además de priorizar el disfrute, en conjunto, para que no se nos olvide que, en realidad, “todo es compartido”: “Tal vez así, emancipados de cualquier narrativa que implique conjugar el futuro en singular, nos demos cuenta de que somos lo único que tenemos”.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)

![“[…] Querer morir es chunguísimo”. ¡Mártir! de Kaveh Akbar](https://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2025/05/martir-sobrecubierta-min.png)

.jfif)