'Limbo Negro’, la cinta que investiga un crimen colonial en la Guinea española protegido por el secreto de Estado

Un documental analiza la vida en la excolonia española en África y los crímenes nunca juzgados contra los líderes independentistas guineanos Acacio Mañé y Enrique NvoHéctor Germán Oesterheld, el desafiante creador de 'El eternauta' asesinado por la dictadura de Videla “Si las cosas no se hubieran complicado para mi padre, yo habría nacido en Guinea”, comenta al inicio del documental Limbo Negro (2024) Món Fernández-Dans, coguionista de la película junto a David Morello y su director, Lorenzo Benítez. Món, publicista, es hijo de José Antonio Fernández-Dans, ex Fiscal General de las colonias españolas en África ecuatorial: Río Muni (actual territorio continental de Guinea Ecuatorial) y Fernando Poo (la isla de Bioko, donde se sitúa la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo). La cinta se centra en la salida precipitada de la isla de Fernández-Dans tras la desaparición, en 1959, del líder independentista Acacio Mañé y el intento por parte del fiscal, y otras autoridades judiciales de la colonia, de investigar los hechos. Las pesquisas apuntaban al gobernador militar de la colonia, el almirante Faustino Ruiz, protegido de Carrero Blanco. Este, con un poder omnímodo y molesto por las sospechas, presiona a Fernández-Dans hasta que logra su traslado a un juzgado de Puerto Llano, en España. De este modo, Limbo Negro relata la nunca investigada represión a los líderes del temprano movimiento independentista guineano –a la desaparición de Mañé en Guinea se sumó la de otro líder, Enrique Nvo, en Camerún–, así como las posteriores trabas con que se toparon sus realizadores, sesenta años después, para poner en claro la historia, que en el caso Mañé todavía está amparada bajo la Ley de secretos oficiales. Un paraíso en Super 8 “Fue en una reunión informal entre los tres [Morello, Fernández-Dans y Benítez], que somos grandes amigos, donde Món comentó que su padre tuvo que salir de Guinea, donde era una autoridad judicial, por algún problema poco claro que se convirtió en un secreto de familia”, explica Benítez en conversación telefónica desde su Cádiz natal. “Eso a mí me despertó la curiosidad, y también a David, que es periodista”, prosigue el director de Limbo Negro, que a partir de entonces comenzó a investigar junto a sus dos amigos cuál había sido la causa de aquella salida precipitada de la colonia de la familia Fernández-Dans, que había permanecido catorce años en Río Muni. “Empezamos a contactar con gente que había estado en la colonia antes de su independencia en 1968, y el boca a oreja funcionó muy bien”, comenta Benítez, que asegura que los antiguos colonos comenzaron a llamarles para proporcionarles las películas en Super 8 que contenían sus recuerdos de la época y que consiguen dar el contexto histórico a Limbo Negro, pues reflejan cómo era la vida para los colonos españoles en Guinea Ecuatorial. Un grupo de "emancipados" en una hacienda de Río Muni. “Era un nivel de vida impensable en la España continental, sumida todavía en la posguerra, pues una familia colona de nivel medio gozaba de coches americanos de primer nivel, vivía en una mansión y tenía todos los electrodomésticos americanos del momento”, revela Benítez. “En definitiva, una vida que todos los colonos entrevistados echan de menos y definen como una especie de paraíso perdido”, concluye. En las cintas cedidas, entre temblores y manchas de celuloide, pueden verse enormes coches americanos, hermosas casas coloniales, modernos televisores y mujeres fumando en bikini en la piscina del casino o en la de su casa, también acompañadas por criados negros que las llenan de flores, todo ello datado a inicios de los años sesenta. “Cada niño tenía un criado negro”, apostilla el director. Menores de edad para el régimen franquista Pero tras aquella realidad paradisíaca en Super 8 se escondía otra mucho más perversa y que, en cierto modo, se sitúa en el ori

Un documental analiza la vida en la excolonia española en África y los crímenes nunca juzgados contra los líderes independentistas guineanos Acacio Mañé y Enrique Nvo

Héctor Germán Oesterheld, el desafiante creador de 'El eternauta' asesinado por la dictadura de Videla

“Si las cosas no se hubieran complicado para mi padre, yo habría nacido en Guinea”, comenta al inicio del documental Limbo Negro (2024) Món Fernández-Dans, coguionista de la película junto a David Morello y su director, Lorenzo Benítez. Món, publicista, es hijo de José Antonio Fernández-Dans, ex Fiscal General de las colonias españolas en África ecuatorial: Río Muni (actual territorio continental de Guinea Ecuatorial) y Fernando Poo (la isla de Bioko, donde se sitúa la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo).

La cinta se centra en la salida precipitada de la isla de Fernández-Dans tras la desaparición, en 1959, del líder independentista Acacio Mañé y el intento por parte del fiscal, y otras autoridades judiciales de la colonia, de investigar los hechos. Las pesquisas apuntaban al gobernador militar de la colonia, el almirante Faustino Ruiz, protegido de Carrero Blanco. Este, con un poder omnímodo y molesto por las sospechas, presiona a Fernández-Dans hasta que logra su traslado a un juzgado de Puerto Llano, en España.

De este modo, Limbo Negro relata la nunca investigada represión a los líderes del temprano movimiento independentista guineano –a la desaparición de Mañé en Guinea se sumó la de otro líder, Enrique Nvo, en Camerún–, así como las posteriores trabas con que se toparon sus realizadores, sesenta años después, para poner en claro la historia, que en el caso Mañé todavía está amparada bajo la Ley de secretos oficiales.

Un paraíso en Super 8

“Fue en una reunión informal entre los tres [Morello, Fernández-Dans y Benítez], que somos grandes amigos, donde Món comentó que su padre tuvo que salir de Guinea, donde era una autoridad judicial, por algún problema poco claro que se convirtió en un secreto de familia”, explica Benítez en conversación telefónica desde su Cádiz natal.

“Eso a mí me despertó la curiosidad, y también a David, que es periodista”, prosigue el director de Limbo Negro, que a partir de entonces comenzó a investigar junto a sus dos amigos cuál había sido la causa de aquella salida precipitada de la colonia de la familia Fernández-Dans, que había permanecido catorce años en Río Muni.

“Empezamos a contactar con gente que había estado en la colonia antes de su independencia en 1968, y el boca a oreja funcionó muy bien”, comenta Benítez, que asegura que los antiguos colonos comenzaron a llamarles para proporcionarles las películas en Super 8 que contenían sus recuerdos de la época y que consiguen dar el contexto histórico a Limbo Negro, pues reflejan cómo era la vida para los colonos españoles en Guinea Ecuatorial.

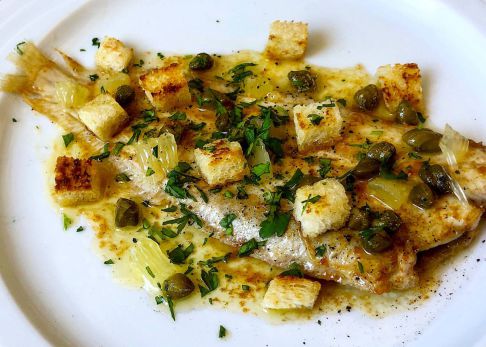

“Era un nivel de vida impensable en la España continental, sumida todavía en la posguerra, pues una familia colona de nivel medio gozaba de coches americanos de primer nivel, vivía en una mansión y tenía todos los electrodomésticos americanos del momento”, revela Benítez. “En definitiva, una vida que todos los colonos entrevistados echan de menos y definen como una especie de paraíso perdido”, concluye.

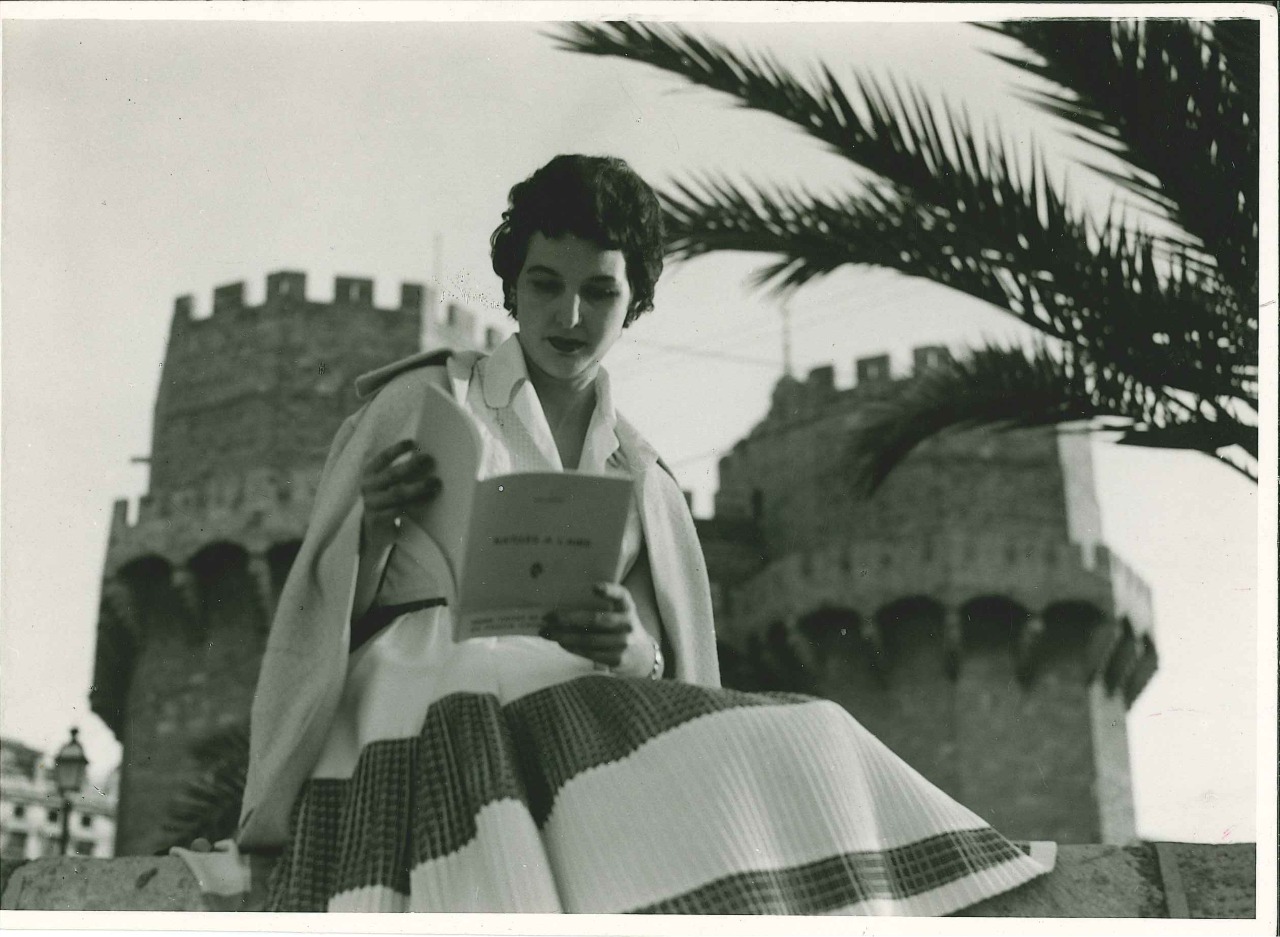

En las cintas cedidas, entre temblores y manchas de celuloide, pueden verse enormes coches americanos, hermosas casas coloniales, modernos televisores y mujeres fumando en bikini en la piscina del casino o en la de su casa, también acompañadas por criados negros que las llenan de flores, todo ello datado a inicios de los años sesenta. “Cada niño tenía un criado negro”, apostilla el director.

Menores de edad para el régimen franquista

Pero tras aquella realidad paradisíaca en Super 8 se escondía otra mucho más perversa y que, en cierto modo, se sitúa en el origen del problema que llevó al padre de Món Fernández-Dans a su salida, forzada, de Guinea junto a su familia. “Los africanos eran considerados por el régimen franquista como menores de edad”, explica Benítez. Asegura que a pesar del discurso oficial, que pregonaba un trato igualitario, en la mayoría de los casos no tenían ni derechos ni posesiones personales, viendo así muy limitada su libertad.

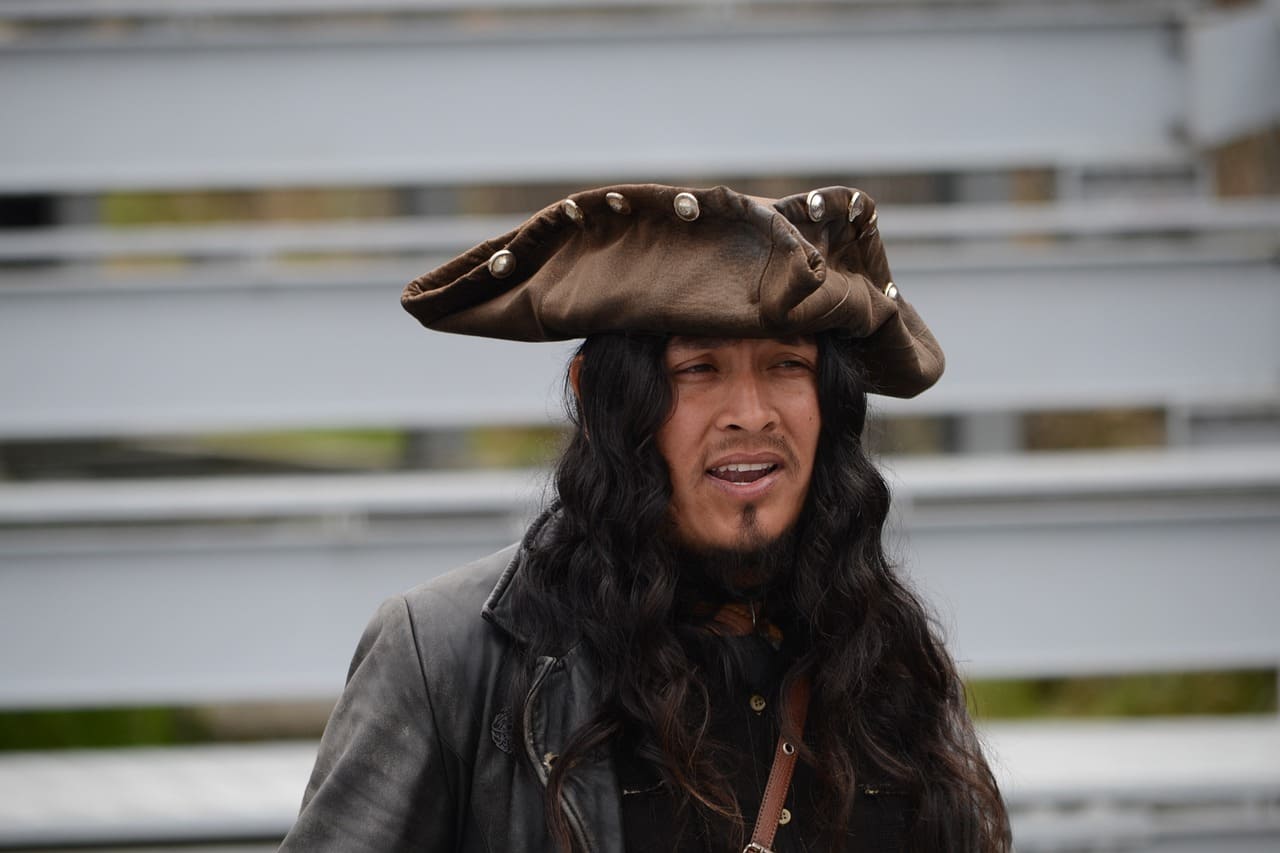

Sí existía una pequeña élite urbana, conocida como “los emancipados”, que tenían un estatus similar al de los colonos blancos: se relacionaban con ellos, tenían empleos de capataces en las haciendas y poseían tierras, además de ostentar el privilegio de poder mandar a sus hijos a estudiar a España. “Acacio Mañé pertenecía a esa élite, fue vicepresidente del Patronato de Indígenas, que era la entidad que gestionaba los asuntos de los nativos”, comenta Benítez.

Mañé era, en consecuencia, alguien bien relacionado y su vinculación a la organización independentista Cruzada Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial no era desconocida en un momento en el que toda África caminaba hacia la descolonización. “Nuestra conclusión es que Carrero Blanco, molesto con ellos, dio la orden de actuar con mano dura contra los líderes independentistas”, dice Benítez para explicar la desaparición súbita de Mañé, un hombre con estatus y que no era ajeno a los círculos blancos.

En la cinta su hijo, Joaquín Mañé, que fue educado en España, pero que vio cómo todo el patrimonio de su padre se desvanecía, apunta a los servicios secretos españoles y a que estos arrojaron a su padre al mar. También aparece el hijo de Enrique Nvo denunciando una actuación de los mismos servicios en el asesinato de su progenitor en Camerún.

Secreto de Estado

Finalmente, debido a las presiones del almirante Ruiz, la desaparición de Mañé no fue investigada y quedó silenciada hasta la llegada de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. “Mañé es considerado un mártir en Guinea, tiene una escuela y un barrio en Bata con su nombre, pero ni Macías ni luego Obiang [sucesivos dictadores guineanos] han querido reivindicarle como héroe nacional”.

Entre las gestas de los realizadores del documental está la de haber conseguido permisos para rodar en Guinea, un país muy cerrado y gobernado por una dictadura, para entrevistar a Joaquín Mañé en la antigua hacienda familiar, que perdieron tras la desaparición del padre. “Fue gracias al apoyo de un cineasta que estaba allí, bien relacionado para conseguir los permisos de rodaje”, aclara Benítez, que de todos modos deja clara esta advertencia: “En ningún momento intenté ponerme en contacto con el gobierno de Guinea ni quise saber nada de él”.

Paradógicamente, lo más difícil de estos seis largos años de investigación –a los que se sumó un parón de dos años debido a la pandemia– ha acontecido en España, concretamente en el periplo por los distintos archivos estatales para investigar las noticias de la desaparición de Mañé. La película narra así las dificultades para acceder a la información y las numerosas trabas de la administración para investigar sobre los implicados.

“Hay un documento del que nosotros hablamos en la cinta que está en el archivo de Moncloa y al que no podemos acceder porque está amparado por una ley de Secretos de Estado que viene de Franco”, se queja Benítez. “Además, hay que tener en cuenta también que aquello se declaró materia reservada hasta el año 76”, apostilla. Finalmente, la mayor victoria conseguida, gracias a las investigaciones del documental y la insistencia de Joaquín Mañé, es que a Acacio Mañé se le reconozca como víctima de la represión política y colonial franquista.

Sobre los motivos por los que la Administración se muestra opaca en el caso Mañé, Benítez apunta a oscuros intereses: “Entiendo que las relaciones hoy en día con Guinea Ecuatorial siguen siendo muy difíciles para España como ex potencia colonial, porque además es un país que tiene una de las dictaduras más largas del mundo”. “Y al mismo tiempo, es un país muy rico en petróleo, pero a la vez muy corrupto, por lo que supongo que lo que pasó entonces todavía salpica de alguna forma a gente que hoy en día está viva e incluso tiene negocios poco claros allí”, remacha.

![Saber Vivir 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18NDw8_59-Ju0wQZXdfo3dNL6WWsqLD-Hok59tO13qEaRfdXQlL4mL86Mv9QWrq3JsLH26G_39ZADaEaMbhjEluv_nJrJgkl2Z6EhzWqJ6FXEJY1e8FiUUi9bgGSFZUn9ygSZNtzXw0NrLgbnNNO-h2EVq5fULSNvvtHZ3MzE1Tjiu2wa50zbepUdAkII/s888/saber-vivir-2018-ano-completo-free-libros.jpg)

![“[…] Querer morir es chunguísimo”. ¡Mártir! de Kaveh Akbar](https://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2025/05/martir-sobrecubierta-min.png)