Welches Alter ist das beste?: Entlastende Antworten auf kleine und große Lebensfragen

Wo findet man gute Männer? Wie geht Solidarität? Und darf ich meinem Kind Geschenke machen, die ich selbst haben will?

Wo findet man gute Männer? Wie geht Solidarität? Und darf ich meinem Kind Geschenke machen, die ich selbst haben will?

Die Autorin Mareice Kaiser liefert in ihrem Buch "Ich weiß es doch auch nicht" wunderbar entlastende Antworten auf viele kleine und große Lebensfragen.

Welches Alter ist das beste?

Immer das, in dem man gerade ist. Oder vielleicht sagt man sich das auch einfach nur, um sich selbst zu beruhigen. Was total legitim ist. Schließlich macht es wenig Sinn, jeden Tag zu denken: Vor zehn Jahren war alles besser, jetzt ist alles doof. Bringt einen nicht wirklich weiter.

Aber der Reihe nach: die ersten zehn Jahre. Ich erinnere mich nicht mehr so gut daran, aber es sind nicht meine Favoritenjahre. Man wird bekocht, die Kleidung wird gewaschen, man muss kein Geld verdienen. Aber ansonsten ist das eigene Leben ziemlich fremdbestimmt. Also nein, möchte ich nicht wieder haben.

Dann die Jahre zwischen zehn und zwanzig. Wäsche wird im besten Fall noch von anderen gemacht. Andere Care-Tätigkeiten muss man Schritt für Schritt selbst übernehmen, wird dabei aber kontrolliert: Ist das Zimmer aufgeräumt? Man kann immer mehr eigene Entscheidungen treffen, aber sie werden ständig bewertet. Man vergleicht sich mit anderen, wird gemobbt oder mobbt oder beides, ist das erste Mal unglücklich verliebt. Auch das muss ich nicht wieder haben.

Dann die Jahre zwischen zwanzig und dreißig. Eigene Wohnung, auch Wäsche muss man selbst machen, Ausbildung, Geld verdienen, man fühlt sich erwachsen und hat doch eigentlich gar keine Ahnung. Wenn’s gut läuft, das erste Mal glücklich verliebt. Wenn’s gut läuft, das erste Mal guter Sex, vermutlich aber eher mittelmäßiger. Die erste Steuererklärung. Nein, muss ich nicht wieder haben.

Dann die Dreißiger. Familiengründung oder nicht? Karriere oder nicht? Ist das jetzt der Job oder nicht? Ist das jetzt das Leben oder nicht? So viele Fragen, keine Antworten. Deshalb erst mal Therapie (vielleicht wartet man auch schon seit den Zwanzigern auf den Therapieplatz). Paar Antworten. Ein Gefühl von Endgültigkeit (wenn jetzt kein Kind, dann nie; wenn jetzt keine Karriere, dann nie).

Und dann, irgendwann, passiert es: Man denkt sich immer öfter: "Fuck you." Ein Chef, der sexistisch ist? Fuck you. Ein Job mit Arbeitszeiten, die es unmöglich machen, Freund:innen zu haben? Fuck you. Eine Jeans, in der man nur stehen kann? Fuck you. Ein Freund, der mehr schlechte als gute Gefühle macht? Fuck you! Man kommt ins Fuck-you-Alter. Das Alter, in dem man beginnt, immer mehr "Fuck you" zu denken. Und das Alter, in dem man beginnt, immer mehr "Fuck you" zu sagen.

Bei mir hat das Fuck-you-Alter so mit Mitte dreißig begonnen. Jedenfalls das Denken. Das Sagen so mit Ende dreißig. Der Beginn des Fuck-you-Alters ist aber individuell. Ich habe Freundinnen, die Ende zwanzig sind und schon voll im Fuck-you-Alter. Ich bewundere sie. Und freue mich für sie. Denn wer weiß, wie so ein Leben in den Vierzigern aussieht, wenn das Fuck-you-Alter schon Ende zwanzig beginnt. Es muss wunderschön sein.

Was hilft gegen Angst?

Gegen Angst hilft, die Angst bis zum Ende zu denken. Und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann ist es Angst. Ich habe Angst vor Brücken, vorm Fliegen, vor Menschen und vor Small Talk. Manchmal so sehr, dass ich alles davon meide. Und manchmal gibt es Momente, in denen das nicht geht. Dann habe ich einen Friseurtermin und muss dafür über eine Brücke. Dann bekomme ich eine Panikattacke. Das Gute: Panikattacken sind nicht dauerhaft. Sie bleiben nicht ewig. Sie kommen, sind schlimm und hören auf. Das hilft während der Panikattacke wenig, aber wenn man drüber nachdenkt, schon ein bisschen.

Ich hatte zum Beispiel schon mal eine Panikattacke während einer langen Zugfahrt. Das war zu einer Zeit, in der ich viel Zug fahren musste und sehr lange Strecken, so acht bis zehn Stunden. Manchmal wurde mir dann schlecht (keine Überraschung bei so einer langen Fahrt mit schlechter Luft und kaum Bewegung), und ich dachte: Was passiert jetzt, wenn ich kotzen muss?

Ich muss dazu sagen: Ich hasse Kotzen. Es gibt wirklich wenig, was ich so sehr hasse wie Kotzen. Habe ich bisher auch nur gemacht, wenn ich es nicht verhindern konnte. Also, so was wie "Mir ist schlecht, und ich stecke mir mal den Finger in den Hals, damit es mir wieder besser geht" gibt es bei mir nicht. Wenn ich daran denke, mir den Finger in den Hals zu stecken, muss ich heulen. Finde das wirklich ganz und gar eklig, vom Finger bis zum ekligen Geschmack im Mund. Bäh. Da ist mir lieber 24 Stunden schlecht.

Na ja, jedenfalls hatte ich Angst, im Zug kotzen zu müssen. Dadurch wurde mir dann noch schlechter. Ein Teufelskreis. Ich musste am Ende nicht kotzen, musste aber die ganze Zeit drüber nachdenken, und mir war komplett übel. Irgendwann habe ich eine Tablette genommen, die dafür gesorgt hat, dass ich sehr müde wurde. Mehr müde als schlecht.

In einer Therapiestunde danach habe ich dann mit meiner Therapeutin über diese Panikattacke geredet, und sie meinte: Was wäre denn schlimm daran gewesen, hätten Sie sich übergeben müssen? – Na ja, alles, habe ich gesagt. Wirklich alles. Wohin kotzt man im Zug? Hätte ich es bis zur Toilette geschafft? Die Toiletten im Zug sind eh schon schlimm, aber da auch noch reinkotzen, also mit dem Kopf ganz nah an diese silberne Schüssel? Ürgs. Mir wird gerade beim Schreiben schon wieder übel. Also, mal an das Nach-dem-Kotzen gedacht: Ich gehe dann raus aus dem Klo und begegne Leuten, die mich gerade kotzen gehört haben. Die riechen, dass ich gekotzt habe. Die vielleicht Kotze auf meinen Klamotten sehen. Meine Güte, gibt es Schlimmeres? Ja, sagt meine Therapeutin. JA! Oh Mann. Sie sind einfach ein Mensch, sagt meine Therapeutin. Wow. Ein kotzender Mensch, das bin ich, sagt sie. Will ich aber nicht sein, sage ich. Wäre aber nicht schlimm, sagt sie. An dieser Stelle kommen wir nicht weiter, sie will mich kotzen sehen, ich mich nicht. Das können wir nicht auflösen. Dann sagt sie den klassischen Therapeutinnen-Satz: Wie wäre das, wenn es Ihrer Freundin oder einer Fremden im Zug passieren würde? Na ja, ich hätte natürlich Mitgefühl.

Aber was ich eigentlich sagen wollte: Es hilft, die Angst bis zum Ende zu denken. Bis zum Kopf über der Schüssel und weiter. Weil es dann oft doch gar nicht so schlimm ist wie in der Vorstellung. Also meistens jedenfalls. Also eigentlich immer, außer bei dieser Sache mit dem Kotzen im Zug.

Rache oder aufs Karma vertrauen?

What goes around comes around, singt Justin Timberlake, und in der Bibel steht es wohl auch. Es gibt ja hundert Redewendungen, die darauf basieren, dass dir passieren wird, was du anderen antust. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer der Wahrheit entspricht, denn es gibt durchaus einige Menschen, die richtig viel Scheiße gebaut haben, denen dann selbst aber nicht so viel Scheiße passiert ist. Leider.

Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass sich die Chance erhöht, dass uns was Gutes passiert, wenn wir selbst etwas Gutes tun. Wenn ich der Bäckereifachverkäuferin freundlich begegne, ist die Chance relativ hoch, dass sie auch freundlich zu mir ist. Außer man lebt in Berlin.

Wenn wir also die ganz großen Arschlöcher wie Hitler und Trump ausklammern und im Privaten bleiben, ist doch die grundlegende Frage: Welcher Mensch möchtest du sein? Ich möchte nicht die Person sein, die irgendwelche Rachestrategien ausheckt und umsetzt. Abgesehen davon, dass sich das nicht gut anfühlt, stelle ich mir das auch sehr anstrengend vor. Deshalb denke ich oft an einen Spruch, über den ich mal irgendwann gestolpert bin: Die beste Rache ist ein gutes Leben.

Wie gewöhnt man seinen Eltern Übergriffigkeit ab?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns ein Leben lang verändern können. Dass es zwar mit dem Alter schwieriger wird, weil wir (auf die schlechte, nicht die gute Art) fauler werden, was unsere Persönlichkeit(-sentwicklung) angeht. Aber es ist möglich, sich zu verändern. Wenn wir selbst das wollen. Und hier kommt das Problem mit den eigenen Eltern: Sie wollen es nicht. Warum auch? Sie bemerken ihre Grenzüberschreitungen vermutlich gar nicht mal. Für sie ist alles okay, wie es ist. Wenn es also schon Gespräche mit ihnen gab und sich nichts ändert, würde ich sagen: Es wird nicht klappen.

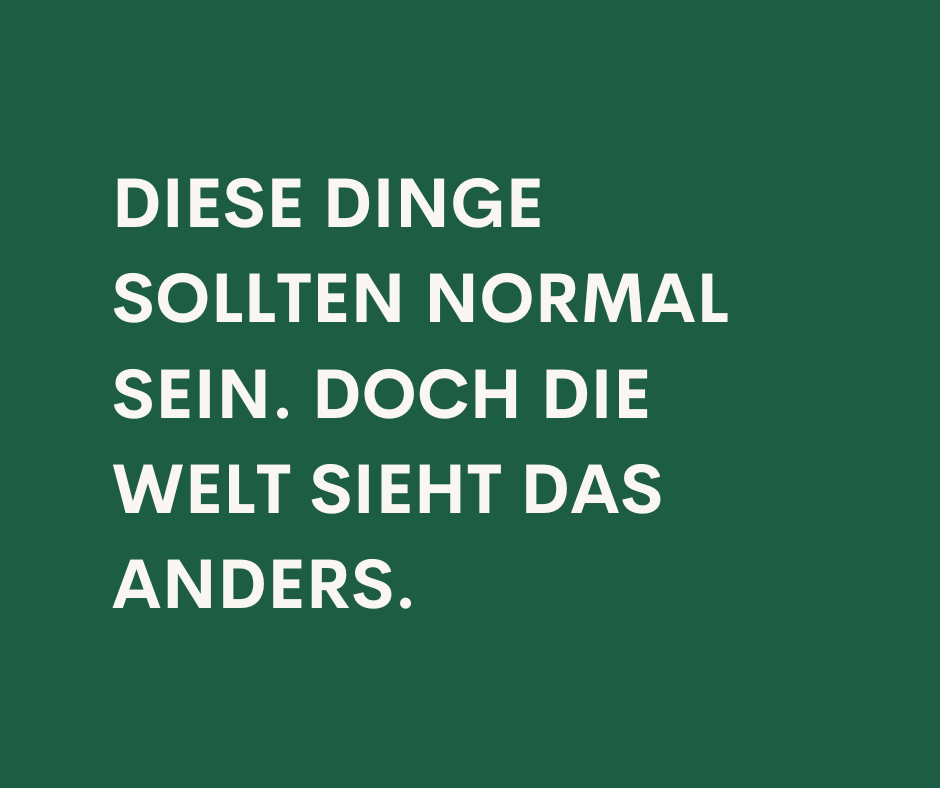

Was dann noch helfen kann, ist Erwartungsmanagement. Also nicht zu erwarten, eine erfüllte, relaxte, lustige Zeit mit den eigenen Eltern zu verbringen. Sondern vielleicht einfach nur zu erwarten, keinen Zusammenbruch zu bekommen an einem Wochenende mit den eigenen Eltern. Und wenn selbst das nicht klappt, ist es vielleicht ein Thema für das Erwartungsmanagement an sich selbst. Muss ich meine Eltern mehrmals pro Jahr sehen, wenn ich mich dabei nicht wohlfühle? Die Antwort lautet Nein, und das ist natürlich gar nicht so leicht umzusetzen, weil wir uns in unserer Gesellschaft andere Geschichten von Normfamilien erzählen. Das Ding ist: Ich kenne keine einzige dieser Normfamilien persönlich, und sie wäre mir auch höchst suspekt. Außerdem bist du deinen Eltern nichts schuldig. Kinder bitten ja nicht darum, auf die Welt zu kommen. Kinder sind ein egoistisches Elternprojekt. Selbst wenn diese ihren Elternjob gut machen, sind ihre Kinder ihnen dafür nichts schuldig. Wenn du gern Zeit mit deinen Eltern verbringst, cool. Wenn du es nicht tust, genauso gut. Es ist dein Leben, und du darfst es mit den Menschen verbringen, die du gern um dich hast. Die dir guttun. Die deine Grenzen respektieren.

Was darf man eigentlich noch sagen?

So ziemlich alles. Bloß kann man sich – zum Glück – nicht mehr sicher sein, dass es ohne Echo bleibt. Menschen, die viele Jahre ihres Lebens sprachen, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, bekommen heute Widerspruch zu hören oder werden sogar kritisiert. Das fühlt sich an, als könne man nicht mehr alles sagen. Dabei kann man einfach nur nicht mehr jeden Scheiß sagen, ohne mit einer Reaktion rechnen zu müssen. Laut Grundgesetz können wir alles sagen, was nicht die Würde eines anderen Menschen verletzt. Und das ist der Punkt: Man sollte nicht alles sagen, wenn man kein Arschloch sein will.

Übrigens: Arschloch ist zwar eine Beleidigung, dabei aber nicht diskriminierend. Diskriminierende Sprache erkennt man daran, dass sie eine bestimmte Gruppe mit negativen Eigenschaften belegt. Meist sind das Gruppen, die eh schon von Benachteiligungen betroffen sind. Eine benachteiligte Gruppe von Arschlöchern gibt es meines Wissens nicht. Schade eigentlich.

Wie lernt man, endlich an sich zu glauben?

Es ist vielleicht nicht der Weg, den Psycholog:innen als ersten Weg empfehlen würden, aber ich finde ihn toll: Menschen finden, die an dich glauben. Vermutlich gibt es die schon. Kolleg:innen oder Freund:innen, die dich einfach so toll finden. Ja, dich, genau so, wie du bist. Crazy, oder? Finde ich auch.

Und es könnte auch helfen, diesen Personen zu sagen, wie toll du sie findest. Denn sie haben vielleicht auch Probleme damit, an sich zu glauben. Du könntest also die Person sein, die sie brauchen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Personen in dein Leben kommen, die du brauchst.

Wie schaffe ich es, Nachrichten zu konsumieren, ohne dabei unterzugehen?

"Ich versuche es aus Selbstschutz zu verdrängen", schreibt mir ein Freund. Und eine Freundin: "Ich verdränge es massiv." Und ich frage mich: Wie geht das? Ich kann es nicht. Ich kann nicht nicht daran denken, dass ein Krieg droht. Oder, mehr noch, dass er schon da ist. Russland hat gerade die Ukraine überfallen, und ich kann nicht mehr schlafen. Ich sauge alle Nachrichten dazu auf, höre Podcasts, schaue Sondersendungen, steigere mich in alles hinein. Das mache ich eigentlich immer so mit Dingen, die mich belasten. Es ist vermutlich diese journalistische Veranlagung, die ich habe. Ich will immer alles wissen. Vielleicht, weil ich mir einbilde, dadurch etwas mehr Kontrolle zu haben. In diesem und den meisten Fällen habe ich überhaupt gar keine Kontrolle.

Was mir hilft, ist der Schritt zurück. Der Blick auf das große Ganze. Der Blick weg von mir. Denn ich bin gerade unwichtig. Nicht komplett, aber für den großen Blick. In diesem Moment sterben Menschen, die nicht ich sind. Andere Menschen haben gerade ganz andere Ängste als ich. Zum Beispiel die Menschen in Kriegsgebieten. Zum Beispiel Menschen, die ihr ganzes Leben im Krieg leben. Sie würden vermutlich nur müde lachen über die Sorgen einer weißen privilegierten Person, die in Berlin in ihrer warmen Wohnung sitzt. Im Radio läuft "Nie wieder Krieg" von Tocotronic, und es fühlt sich alles so weird an. Eine Freundin schreibt: "Wir können ja eh nichts tun."

Ich glaube, wir können einiges tun. Nicht wegschauen, zum Beispiel. Und dabei gleichzeitig darauf achten, dass wir schlafen können. Dafür kann es auch mal okay sein, eine Weile nicht hinzuschauen. Es ist ein bisschen so wie im Flugzeug, wenn der Sauerstoff in der Kabine ausgeht. Du brauchst die Atemmaske erst mal für dich selbst, damit du dann anderen helfen kannst. Aber nur mit deiner eigenen Atemmaske ist eben auch nur dir geholfen.

Für die Nachrichtenflut und deine mentale Gesundheit gibt es keine allgemeingültige Antwort. Verschiedene Menschen haben verschiedene Grenzen. Und auch unterschiedlich gute oder schlechte Tage. Es ist tagesformabhängig, wie viele schlechte Nachrichten wir uns reinziehen können. Und auch von den Nachrichten des Tages abhängig.

Für die schlechten Tage empfehle ich Nachrichtenportale, die Good News veröffentlichen. Einige Nachrichtenmagazine haben extra Seiten dafür eingerichtet. Es ist durchaus erlaubt, zwischendurch auch mal ein paar Tage mit guten Nachrichten einzulegen.