"Es kann jede treffen": 3 Expertinnen klären auf: "Es kann jede treffen"

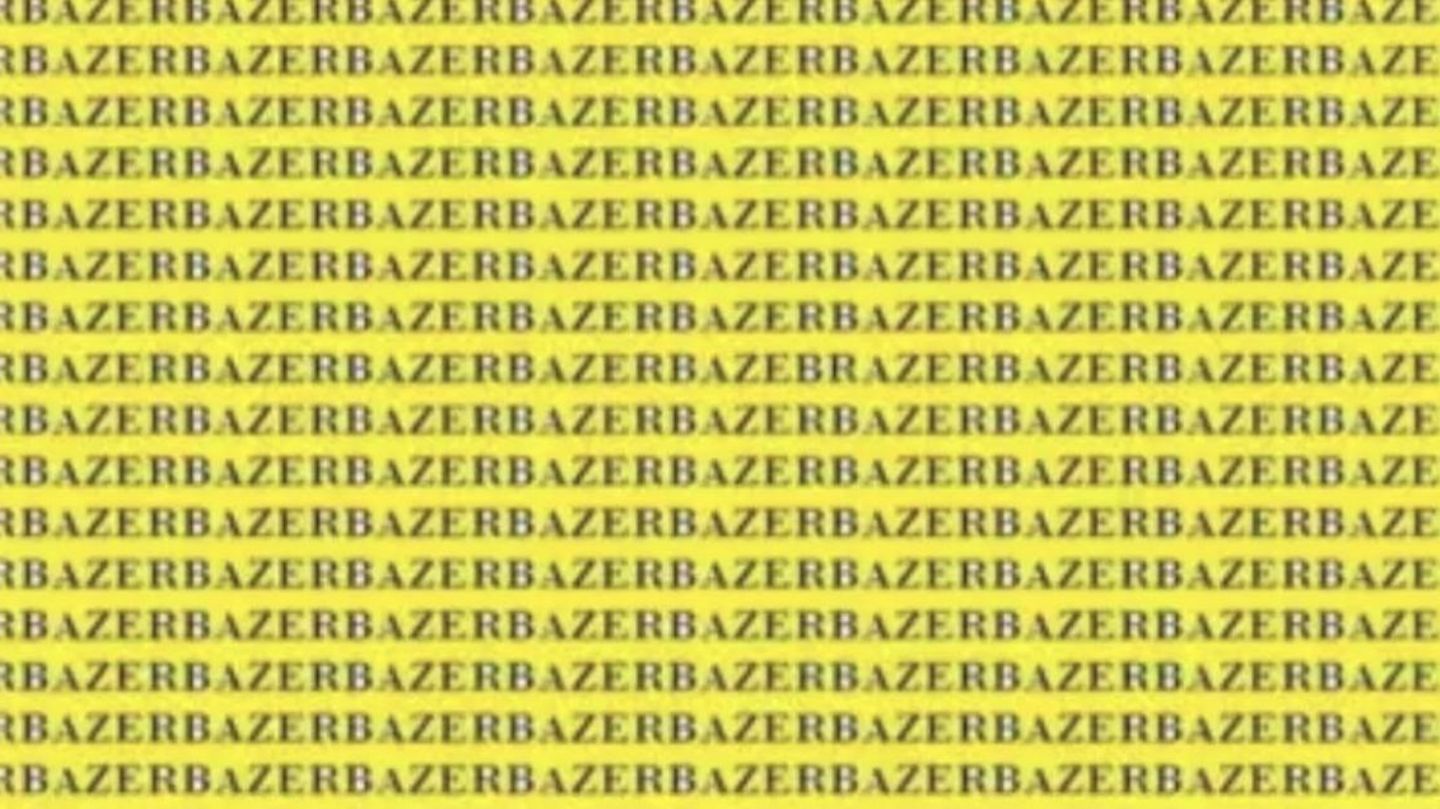

Ein fieser Kommentaren unter einem Post auf Social Media? Identitätsdiebstahl? Stalking? Digitale Gewalt ist vielseitig und beginnt oft im Kleinen, das Ausmaß wird fast immer unterschätzt. Wir haben mit drei Expertinnen über die Folgen von Hass und Hetze im Netz gesprochen.

Ein fieser Kommentaren unter einem Post auf Social Media? Identitätsdiebstahl? Stalking? Digitale Gewalt ist vielseitig und beginnt oft im Kleinen, das Ausmaß wird fast immer unterschätzt. Wir haben mit drei Expertinnen über die Folgen von Hass und Hetze im Netz gesprochen.

BRIGITTE: Sind Frauen häufiger von digitaler Gewalt betroffen als Männer?

Katja Kıyan (HateAid): Letztes Jahr gab es ein Lagebild zu geschlechtsspezifischen Straftaten gegen Frauen, bei dem auch der digitale Raum betrachtet wurde. Mehr als 17.000 betroffene Frauen wurden registriert. Das ist nur das Hellfeld – die Taten, die angezeigt werden, die in der Statistik landen, und als geschlechtsspezifische Straftaten gegen Frauen eingeordnet werden. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Anstieg von 25 Prozent. Man kann insgesamt aber sagen, dass Frauen nicht unbedingt quantitativ mehr betroffen sind als die meisten Männer, aber sie sind oft anders betroffen. Was Frauen erleben, ist schneller sexualisiert und geht ins Private. Bei Politikerinnen ist auf einmal nicht mehr wichtig, wofür sie politisch stehen, sondern, dass sie sich gerade scheiden lassen oder alleinerziehend sind.

Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau Opfer eines Femizids. Spielt digitale Gewalt hier eine Rolle?

Mareike Engels (Bündnis 90/Die Grünen): Digitale Gewalt ist häufig ein Bestandteil von Partnerschaftsgewalt und dient vor allem zur Kontrolle betroffener Frauen. Um wirksam dagegen vorzugehen, müssen Frauenhäuser und Schutzzentren nicht nur sichere Räume bieten, sondern auch digitale Sicherheit gewährleisten. Vor dem Aufenthalt ist ein gründliches "Checking" nötig, um sicherzustellen, dass Handys und Geräte keine Spyware enthalten und keine Verbindungen zum Täter bestehen. Die Infrastruktur zur Bekämpfung digitaler Gewalt muss daher weiter ausgebaut und Fachkräfte entsprechend geschult werden, um betroffenen Frauen besseren Schutz und Sicherheit zu bieten.

Eine der schlimmsten Formen von digitaler Gewalt ist wohl das Leaken von Adressen – Juliane Chakrabarti

Wie wird man Zielscheibe von digitaler Gewalt?

Juliane Chakrabarti (ichbinhier): Frauen, die sichtbarer sind und für ihre Themen eintreten, werden oft strukturiert und systematisch angegriffen. Politikerinnen, Journalistinnen und Gamerinnen sind häufig Zielscheibe digitaler Gewalt. Je sichtbarer sie sind und je aktiver sie für ihre Rechte eintreten, desto häufiger werden sie bedroht. Viele Frauen ziehen sich aus Angst vor Angriffen zurück oder äußern sich im Internet vorsichtiger, insbesondere zu ihrer politischen Meinung. Das ist ein Problem.

Hat das Auswirkungen auf unsere Demokratie?

Katja Kıyan: Vor der Bundestagswahl haben wir gemeinsam mit der Technischen Universität München den politischen Raum betrachtet und gesehen, welche Auswirkungen digitale Gewalt auf politisch Engagierte hat. Die Studie hat ergeben: 22 Prozent der betroffenen Frauen denkt über einen kompletten Rückzug nach, während es bei Männern weniger sind. Viele überlegen, bevor sie eine politische Position annehmen, mit welchen Angriffen das einhergehen könnte: wenn es das ist es, was ich Kauf nehmen muss, dann mache ich das lieber nicht. Das hat massive Konsequenzen für die Demokratie.

Mareike Engels: Das kann ich aus der Praxis bestätigen. Auf Bundesebene gibt es mehr Schutzstrukturen, aber je niedriger die Ebene ist, desto weniger gibt es das. Menschen, insbesondere Frauen, überlegen dann verstärkt, ob sie sich dem überhaupt aussetzen möchten.

Welche Schutzstrukturen gibt es denn für Politikerinnen? Gibt es Rechtsberatung oder psychologische Betreuung?

Mareike Engels: Die Frage ist, auf welchem Level man politisch aktiv ist. Mache ich die Social-Media-Arbeit komplett allein oder habe ich ein Büro, das die Accounts verwaltet? Auf Bundesebene müssen sich die Abgeordneten diese Kommentare nicht durchlesen, das macht das Büro. Auf Landesebene sieht das anders aus. Wir hatten in Hamburg einen türkischstämmigen Abgeordneten, der auf einmal eine richtige Hasswelle abbekommen hat. Darauf war er nicht vorbereitet und er musste das dann abends allein lesen. Es gibt also auf jeden Fall Ausbaubedarf, insbesondere was Beratung und Unterstützung angeht.

Was kann ich als Userin tun, wenn ich so einen Shitstorm mitbekomme?

Juliane Chakrabarti: Die Zivilgesellschaft kann helfen, indem sie Betroffene unterstützt. Denn es gibt natürlich nicht nur die Hasser. Untersuchungen zeigen, dass etwa fünf Prozent der Accounts für etwa 50 Prozent der Hassreaktionen verantwortlich sind. Diese fünf Prozent bilden eine kleine, laute und radikale Minderheit. Es gibt jedoch viele Menschen, die Hassreaktionen ablehnen, aber oft nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Wenn es gelingt, diese Gruppe anzusprechen und zu motivieren, kann sie sich gegen Hass aussprechen. Wenn die schweigende Mehrheit aktiviert wird, gewinnen die Menschen Mut und ziehen sich nicht zurück.

Verstehe. Aber liegt nicht die Hauptverantwortung bei den Plattformen, die User:innen vor Hass und Gewalt zu schützen?

Katja Kıyan: Letztendlich sind die Plattformen diejenigen, die den öffentlichen Raum in den sozialen Medien zur Verfügung stellen und die sich natürlich auch an Regeln halten müssen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ich darf genauso wenig im Internet jemanden beleidigen, wie ich das auf der Mönckebergstraße darf. Es bleibt der gleiche Straftatbestand. Aber das Internet bleibt viel zu oft ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum, weil Plattformen zum Beispiel die Daten von Täter:innen an Strafverfolgungsbehörden nicht immer weitergeben oder Regelungen wie den Digital Services Act oft nicht konsequent umsetzen. Durch diesen versucht die EU, Plattformen zu regulieren und zur Verantwortung zu ziehen.

Juliane Chakrabarti: Wenn wir eine Hassmail lesen, stellen wir uns oft vor, wer dahintersteckt: Männlich, Schiesser-Doppel-Unterhemd, mit Bierdose in der Hand und einem roten Kopf. Aber, es sind oft nicht Menschen, sondern Accounts. Es kann also sein, dass hinter einem Namen hunderte Accounts existieren. Das Nachverfolgen ist schwierig. Wenn Betroffene keine Anzeige erstatten, weil sie ihre Adresse nicht preisgeben möchten oder nicht wissen, dass sie Unterstützung über HateAid erhalten können, wird es nicht weiterverfolgt. Plattformen nutzen zunehmend künstliche Intelligenz zur Regulierung, was die Überprüfung erschwert, da die verantwortlichen Personen möglicherweise nicht in Deutschland sitzen und beispielsweise bestimmte Begrifflichkeiten nicht verstehen.

Mareike Engels: Ich möchte hier noch mal die feministische Perspektive hervorheben. Denn digitale Gewalt muss als ernstzunehmendes Verbrechen wahrgenommen und strafrechtlich verfolgt werden. Wir kommen gerade aus dem Hamburger Wahlkampf, wo Themen rund um den Hauptbahnhof unter der Überschrift 'Innere Sicherheit' debattiert werden. Dies zeigt, dass die öffentliche und politische Aufmerksamkeit für Themen der inneren Sicherheit sehr ungleich verteilt ist. Gewalt gegen Frauen, wozu auch digitale Gewalt gehört, wird viel zu wenig bis gar nicht berücksichtigt. Das muss sich dringend ändern und eine entsprechende Priorität erfahren.