Link Worker: "Ich zeige Türen auf – durchgehen müssen die Menschen selber"

Beim Social Prescribing, einem Konzept aus England, wird kein Medikament, keine OP oder Therapie verordnet, sondern ein Soziales Rezept, also der Kontakt zu Link Workern wie Natalie Viaux. BRIGITTE hat sie über ihre Tätigkeit beim Modellprojekt, das derzeit in Berlin und Brandenburg läuft, befragt.

Beim Social Prescribing, einem Konzept aus England, wird kein Medikament, keine OP oder Therapie verordnet, sondern ein Soziales Rezept, also der Kontakt zu Link Workern wie Natalie Viaux. BRIGITTE hat sie über ihre Tätigkeit beim Modellprojekt, das derzeit in Berlin und Brandenburg läuft, befragt.

Manchmal bestehen gesundheitliche Probleme, die mit medizinischen Mitteln nicht wirklich gelöst werden können. Wenn zum Beispiel Einsamkeit, soziale Isolation, Probleme in der Familie, Beziehung oder bei der Arbeit, finanzielle Sorgen oder aber Wohnungsnot sich beispielsweise in Kopfschmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen oder depressiven Verstimmungen niederschlagen. Aus England stammt ein Konzept, das Social Prescribing (SP), zu deutsch Soziales Rezept, das hier einspringt.

Inwieweit dies auch in Deutschland umsetzbar ist, wird derzeit mit einer Machbarkeitsstudie unter der Leitung der Charité Berlin geprüft.

Das Besondere: Ein Soziales Rezept verordnet keine Medikamente oder Therapie, sondern den Kontakt zu Link Workern. Sie bilden das Bindeglied zwischen Ärzt:innen und Maßnahmen, die darüber hinaus existieren, zu denen jedoch viele Betroffene den Zugang nicht finden. Sie unterstützen mit allem, was nicht medizinisch ist.

In England werden bereits flächendeckend Soziale Rezepte geschrieben, insgesamt 3.500 dieser Link Worker sind im Einsatz. Natalie Viaux ist eine der ersten in Deutschland. Sie hat lange als Fernsehjournalistin gearbeitet, seit neun Jahren arbeitet sie als Heilpraktikerin Psychotherapie im Bereich mentale Gesundheit, Konflikt Kommunikation und Beziehungen. Im Interview erzählt sie von ihren Aufgaben als Link Workerin.

BRIGITTE: Beschreiben Sie doch mal den Ablauf, wenn ein Soziales Rezept ausgestellt wird.

Nathalie Viaux: Eine Patientin, ein Patient geht zum Arzt und dort wird klar, dass es Bedürfnisse gibt, die sie im rein medizinischen Kontext aber nicht bedienen können. In unserer Studie folgt dann zunächst ein 40-minütiges Telefoninterview mit der sogenannten Study Nurse und dem/der potenziellen Studienteilnehmer:in. Nach diesem Interview komme ich ins Spiel: Ich treffe die Patientin, den Patienten das erste Mal immer in der hausärztlichen Praxis, weiß aber aufgrund des Studiendesigns nichts über die Person außer Name, Alter, Adresse und Telefonnummer.

Wie gehen Sie dann vor?

Mein erstes Gespräch ist zunächst ein Kennenlernen. Ich versuche den konkreten Bedarf herauszufinden und eine Beziehung aufzubauen. Zuerst höre ich einfach erstmal nur zu: Womit kommt die Person, welche Sorgen und Herausforderungen sind da, wie sieht es mit der gesundheitlichen Situation aus? Dann geht es darum, zu priorisieren und herauszufinden, was die Person braucht, was sie sich an Begleitung wünscht, was ein gutes Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit wäre.

Was ist der nächste Schritt?

Wenn sich die Bedarfe, an denen wir gemeinsam arbeiten wollen, herauskristallisiert haben, gehe ich in die Recherchearbeit, ans Netzwerken. Das ist der zweite große Bereich meiner Tätigkeit. Beim zweiten Treffen bringe ich dann mehrere Angebote mit, aufbauend auf dem, was mir die Patient:innen erzählt haben.

Und dann entscheiden sie sich für eines?

Sie sind vollkommen frei zu sagen, das, was Sie mir hier zeigen, ist völlig uninteressant. Ich mache nur ein Angebot. Das ist ja das Schöne an dem Sozialen Rezept: Ich begebe mich mit meinen Patientinnen und Patienten in einen kreativen Prozess. Ich schlage einiges vor und dann filtern wir gemeinsam; es kann nur ein Angebot sein, oder auch alle.

Aber Sie beraten nicht selbst?

Nein. Ich vermittle Hilfsangebote und zeige Wege auf. Ich sehe mich als Instrument, die Patient:innen darin zu unterstützen, ihrer eigenen Selbstwirksamkeit wieder zu vertrauen und sie auch auszubauen. Ich sage immer, ich baue Brücken. Die Angebote sind ja da, wir sind wirklich reich an Möglichkeiten. Ich zeige, dass es diese Türen gibt. Durchgehen müssen sie selber. Unter Umständen helfe ich aber auch mal beim Anklopfen.

Was sind das für Fälle, mit denen Sie zu tun haben?

Ganz unterschiedlich. Da war zum Beispiel eine junge alleinerziehende Mutter*. Nach einer Gewalterfahrung mit ihrem Ex-Partner, dem Vater des Kindes, war sie weggezogen, um diesem Kreis zu entfliehen. Daraus resultierte aber ein längerer Weg zur Arbeit, auch der Kitaplatz für das Kind war noch nicht stabil. In der Theorie konnte sie das alles sehen und verstehen.

Ja, verstehen ist das eine.

Aber sie war so gestresst und überfordert von den ganzen Neuerungen, aber auch der Unsicherheit und der Gewalterfahrung, dass sie ins Prokrastinieren glitt. Sie schaffte die Umsetzung einfach nicht. Wir haben dann priorisiert, eine Struktur gefunden, und das gab ihr eine emotionale Stabilität, dass sie wieder ins Tun kam. Sie hat sich einen neuen Arbeitsplatz gesucht und dann haben sich weitere Dinge ergeben und gefügt, praktisch ein Dominoeffekt.

Dann ist es ein Vorurteil, dass nur Menschen am Rand der Gesellschaft Ihre Hilfe brauchen?

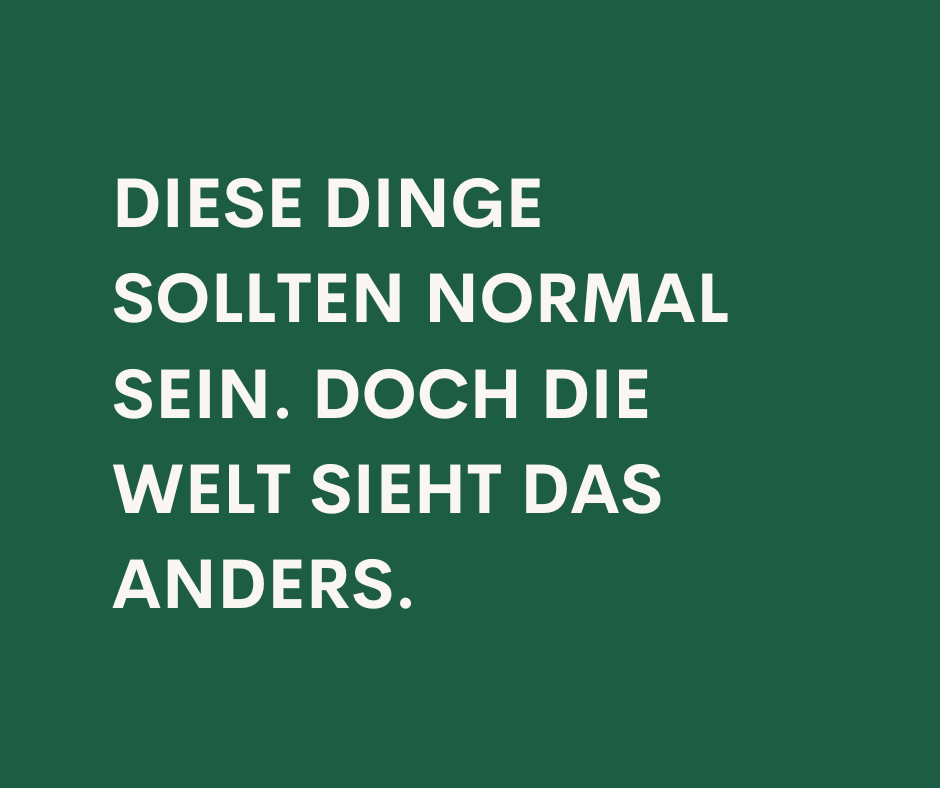

Ja, das klarzustellen, ist mir ganz wichtig. Es betrifft eben nicht nur prekäre Sozial- oder Familienverhältnisse. Überhaupt nicht. Ich habe auch Patientinnen, Patienten mit sehr hohem Bildungsstand oder finanziell gut dastehend. Auch Einsamkeit trifft ältere Leute nicht exklusiv. Diese sozialen Determinanten der Gesundheit berühren alle, die gesamte Breite der Gesellschaft.

An welchen Fall denken Sie besonders gerne zurück?

Ein Patient* war krankgeschrieben, als ich ihn das erste Mal traf. Er berichtete über Mobbing am Arbeitsplatz. Er bemerkte auch, dass ihn die gesamte Situation zunehmend stresste, er sich zu Hause einigelte und deutlich mehr rauchte. Wir haben dann gemeinsam daran gearbeitet, dass er nicht in eine Depression abrutscht.

Wie sind Sie da konkret vorgegangen?

Der Weg, den er für sich entwickelt hatte, war: Er wollte kein Mobbingopfer sein und er wollte seinen Job behalten, weil er seinen Arbeitsplatz mochte. Was er wollte, war, an seiner Resilienz zu arbeiten und zu lernen, anders mit Stress umzugehen. Rückblickend würde ich sagen, ich bin genau in dem Zeitfenster hinzugekommen, in dem wir die Negativspirale stoppen konnten. Er hat ein Achtsamkeits- und Kommunikationstraining gemacht und das Gespräch mit Vorgesetzten und Kolleg:innen gesucht – und konnte danach wieder arbeiten gehen.

Wie lange arbeiten Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten zusammen?

Das Studiendesign begrenzt den Zeitraum auf maximal drei Monate. In der Theorie könnte ich sie einmal die Woche sehen. Weil die Nachfrage so groß ist, klappt das leider meist nicht. Realistischer ist ein Termin alle drei, vier Wochen. Bei Bedarf können wir natürlich auch engmaschiger arbeiten.

Und Ihre Arbeit gibt es also auf Rezept?

Ja, ich koste die Patient:innen praktisch nichts. Auch die Angebote vor Ort sind in der Regel durch andere Kostenträger außerhalb des Gesundheitssystems finanziert, zum Beispiel durch die Gemeinde oder auch Vereine. Sollte ein Angebot etwas kosten, müssten die Patient:innen das tragen. Was da im Einzelfall leistbar ist, besprechen wir vorab.

Wer kommt als Link Worker infrage?

Im Grunde gibt es drei Berufsgruppen, die relevante professionelle Vorkenntnisse mitbringen. Zum einen ist ein Pflege-Hintergrund mit Sicherheit von Vorteil, denn wir haben es viel mit älteren Menschen zu tun. Dann hat Sozialarbeit in unterschiedlichsten Kontexten eine Relevanz, ebenso wie der psychologische Bereich. Menschen, mit Qualifizierung in diesen drei Bereichen sind dafür prädestiniert, hinzu kommt dann aber noch eine akzentuierte Fortbildung.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?

Was ich liebe an der Arbeit als Link Worker, ist der Einblick in die Vielfalt unserer Gesellschaft und die Vielfalt der Herausforderungen. Aber auch die Erkenntnis, dass ganz viel möglich ist in diesem Miteinander und in unserem Gesundheitssystem, wenn wir das wollen. Ich lerne auch unheimlich viel. Ich weiß nicht, ob man das Demut nennen kann, aber auf eine Art trifft es das. Da sind Menschen, die ganz kraftvoll versuchen aus unsinnigen Situationen, sinnhafte zu machen. Ich kann ihnen dabei helfen, die eigene Souveränität wiederzufinden.

Ein sehr menschenzentrierter Ansatz, der dem Gesundheitssystem aber auf lange Sicht auch Geld sparen kann.

Unter Umständen, ja. Wenn Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit, wenn es auch um das subjektive Erleben und um Wohlbefinden geht, dann sind das Werte, die mit Geld gar nicht aufzuwiegen sind. Ich sehe da einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel für uns als Gesellschaft und auch für unsere medizinische Versorgung. Anstatt nur zu reparieren, setzen wir auf die Selbstwirksamkeit der Patient:innen, auf Selbstverantwortlichkeit und gleichzeitig auf die Bedeutung des Miteinanders. Das hat ein Riesenpotenzial. Finden Sie nicht?

*Die Beispiele wurden angepasst, um keine Rückschlüsse auf die Patient:innen zu ermöglichen.