Für einen neuen Blick auf Überwachung - Understanding Surveillance Capitalism | Teil 1 – Einleitung

Überwachen genießt keinen guten Ruf. Wer denkt nicht an die Schnüffeleien der Stasi oder an die zentrale Rolle, die sie im gegenwärtigen Kapitalismus der Tech-Konzerne spielt, Stichwort: Überwachungskapitalismus? Unsere Reaktion ist denn auch eine einhellig ablehnende. Wir halten die Privatsphäre hoch und pochen auf Datenschutz. Wir rufen still und leise in uns hinein: „Meine Daten gehören mir“, nur um sie sogleich – meist zähneknirschend oder achselzuckend – prompt herzugeben im Tausch für diese oder jene Information, diesen oder jenen Service, die Erlaubnis, diese oder jene App zu nutzen. Doch egal, wie wir uns an dieser Stelle entscheiden, den Kuhhandel eingehen oder die uns angebotene Transaktion ablehne: In beiden Fällen haben wir die Warenlogik akzeptiert und sind in die Falle der Vorstellung von uns selbst als voneinander isolierten Datenbesitzer:innen getappt. Was, wenn es neben dem Einverständnis in die digitale Datenausbeutung einerseits und deren individuelle Verweigerung andererseits noch eine dritte Alternative gäbe? Handelt sich doch bei der ganzen hochprofitablen Datensammelei – marxistisch gesprochen – um eine Produktivkraft, deren Besitz ganz gleich der von Marx beschriebenen „großen Maschinerie“ in privaten Händen liegt. Darum soll es in dieser Serie gehen. Was ist Überwachung? Fangen wir vorne an: Überwachung ist die zielgerichtete Beobachtung von Objekten oder Personen durch Dritte. Überwachung ist heute eindeutig negativ konnotiert. Entweder ist es der Staat oder private Unternehmen, die uns als Bürger:innen oder Nutzer:innen beobachten, messen und unser Verhalten protokollieren. Doch gibt es zahlreiche Bereiche, in denen Überwachung eher positiv konnotiert ist, gar allgemein gewünscht oder vorausgesetzt wird: Lebensmittelüberwachung finden wir als Endkunden im Supermarkt gut, Überwachung im Atomkraftwerk setzen wir voraus, gegen engmaschige Kontrollen von Produkt- und Prozessqualität in der Produktion haben wir nichts einzuwenden. Im Krankenhaus erwarten wir Überwachung von Lebensfunktionen und Monitoring derselben, Kleinkinder wollen wir nicht unbeaufsichtigt wissen. Auch im Verkehr wünschen wir uns Überwachung, wenn wir nicht gerade Autoraser sind. Vielleicht haben wir uns insgeheim schon einmal mehr Überwachung gewünscht, z.B. am Zebrastreifen, bei der Steuer von Gutbetuchten oder im öffentlichen Raum? Eine kurze Geschichte der Überwachung – vom Staat zu Google 1900 Michel Foucault ist der Überwachungstheoretiker schlechthin. Er hat den Mechanismus der Disziplinierung durch Überwachung wenn nicht entdeckt, dann doch prägnant formuliert und popularisiert. Hören wir kurz rein: „Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“ (Foucault 1977, S. 260) Gut gesagt, nur leider heute überholt. Dieses Modell der panoptischen Überwachung, in der der Überwachte nicht weiß, ob er tatsächlich gerade beobachtet wird, stammt aus den analogen Zeiten der Gefängnisse. Heutige Machtverhältnisse sind laut dem Philosophen Zygmunt Bauman demgegenüber „post-panoptisch“. Denn wir leben längst nicht mehr in Verhältnissen einer „soliden Moderne“ , in der es in erster Linie – so seine Interpretation von Foucault – um die „vom Panoptikum bewirkte Disziplinierung der Körper und Seelen, die willige Arbeiter hervorbrachte“ geht (Bauman 2003). Dass diese Analyse nicht mehr zeitgemäß ist, wird schon daraus ersichtlich, dass kaum mehr ein Kapital an „willigen Arbeitern“ interessiert ist. Flüchtige Überwachung Heute zählen andere Tugenden, wie Kreativität, Teamfähigkeit und dergleichen. Wir haben es heute mit „flüchtiger Überwachung“ zu tun, sie ist allgegenwärtig, dringt durch alle Poren des gesellschaftlichen Lebens, ist unsichtbar und unfühlbar – wie ein Gas. Nicht erst wenn wir ins Visier der Polizei geraten sind, setzt sie ein, sie ist immer schon da, umgibt uns ständig, begleitet uns auf Schritt und Tritt. Sie ist „omnipräsent, integriert, weicher, harmloser, alltäglicher“ (Bauman, Lyon 2018, S. 7), auch „flexibler und mobiler“ (Bauman, Lyon 2018, S. 14). Außerdem ging Foucaults Analyse noch von staatlicher Überwachung aus, heute haben private Unternehmen diese Rolle übernommen. Mit dem Aufkommen des Internets und erst recht seitdem die Tech-Konzerne selbiges kolonisiert haben, bekamen wir es mit einem Shift von staatlicher Disziplinierung hin zu ökonomische Ausbeutung zu tun. Nicht mehr die Stasi, sondern Google sammelt Informationen über uns. Viel effizienter, automatisiert und in digitaler Form. Google beteuerte stets, „not evil“ zu sein, sprich sich nicht mit den „müden Riesen aus Fleisch und Stahl“ einlassen zu wollen, so bezeichnete John Perry Barlow in seiner Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace die alten non-cyberspace-Institutionen, allen voran den Staat. Sie beteuerten

Überwachen genießt keinen guten Ruf. Wer denkt nicht an die Schnüffeleien der Stasi oder an die zentrale Rolle, die sie im gegenwärtigen Kapitalismus der Tech-Konzerne spielt, Stichwort: Überwachungskapitalismus? Unsere Reaktion ist denn auch eine einhellig ablehnende. Wir halten die Privatsphäre hoch und pochen auf Datenschutz. Wir rufen still und leise in uns hinein: „Meine Daten gehören mir“, nur um sie sogleich – meist zähneknirschend oder achselzuckend – prompt herzugeben im Tausch für diese oder jene Information, diesen oder jenen Service, die Erlaubnis, diese oder jene App zu nutzen.

Doch egal, wie wir uns an dieser Stelle entscheiden, den Kuhhandel eingehen oder die uns angebotene Transaktion ablehne: In beiden Fällen haben wir die Warenlogik akzeptiert und sind in die Falle der Vorstellung von uns selbst als voneinander isolierten Datenbesitzer:innen getappt. Was, wenn es neben dem Einverständnis in die digitale Datenausbeutung einerseits und deren individuelle Verweigerung andererseits noch eine dritte Alternative gäbe? Handelt sich doch bei der ganzen hochprofitablen Datensammelei – marxistisch gesprochen – um eine Produktivkraft, deren Besitz ganz gleich der von Marx beschriebenen „großen Maschinerie“ in privaten Händen liegt. Darum soll es in dieser Serie gehen.

Fangen wir vorne an: Überwachung ist die zielgerichtete Beobachtung von Objekten oder Personen durch Dritte. Überwachung ist heute eindeutig negativ konnotiert. Entweder ist es der Staat oder private Unternehmen, die uns als Bürger:innen oder Nutzer:innen beobachten, messen und unser Verhalten protokollieren. Doch gibt es zahlreiche Bereiche, in denen Überwachung eher positiv konnotiert ist, gar allgemein gewünscht oder vorausgesetzt wird: Lebensmittelüberwachung finden wir als Endkunden im Supermarkt gut, Überwachung im Atomkraftwerk setzen wir voraus, gegen engmaschige Kontrollen von Produkt- und Prozessqualität in der Produktion haben wir nichts einzuwenden. Im Krankenhaus erwarten wir Überwachung von Lebensfunktionen und Monitoring derselben, Kleinkinder wollen wir nicht unbeaufsichtigt wissen. Auch im Verkehr wünschen wir uns Überwachung, wenn wir nicht gerade Autoraser sind. Vielleicht haben wir uns insgeheim schon einmal mehr Überwachung gewünscht, z.B. am Zebrastreifen, bei der Steuer von Gutbetuchten oder im öffentlichen Raum?

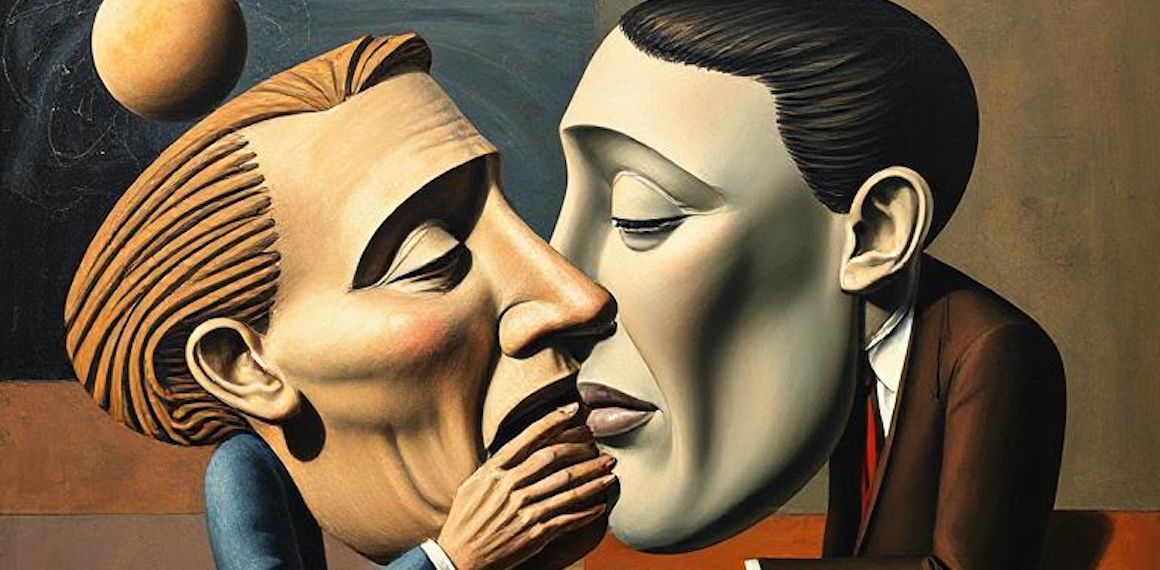

Michel Foucault ist der Überwachungstheoretiker schlechthin. Er hat den Mechanismus der Disziplinierung durch Überwachung wenn nicht entdeckt, dann doch prägnant formuliert und popularisiert. Hören wir kurz rein:

„Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“

(Foucault 1977, S. 260)

Gut gesagt, nur leider heute überholt. Dieses Modell der panoptischen Überwachung, in der der Überwachte nicht weiß, ob er tatsächlich gerade beobachtet wird, stammt aus den analogen Zeiten der Gefängnisse. Heutige Machtverhältnisse sind laut dem Philosophen Zygmunt Bauman demgegenüber „post-panoptisch“. Denn wir leben längst nicht mehr in Verhältnissen einer „soliden Moderne“ , in der es in erster Linie – so seine Interpretation von Foucault – um die „vom Panoptikum bewirkte Disziplinierung der Körper und Seelen, die willige Arbeiter hervorbrachte“ geht (Bauman 2003). Dass diese Analyse nicht mehr zeitgemäß ist, wird schon daraus ersichtlich, dass kaum mehr ein Kapital an „willigen Arbeitern“ interessiert ist.

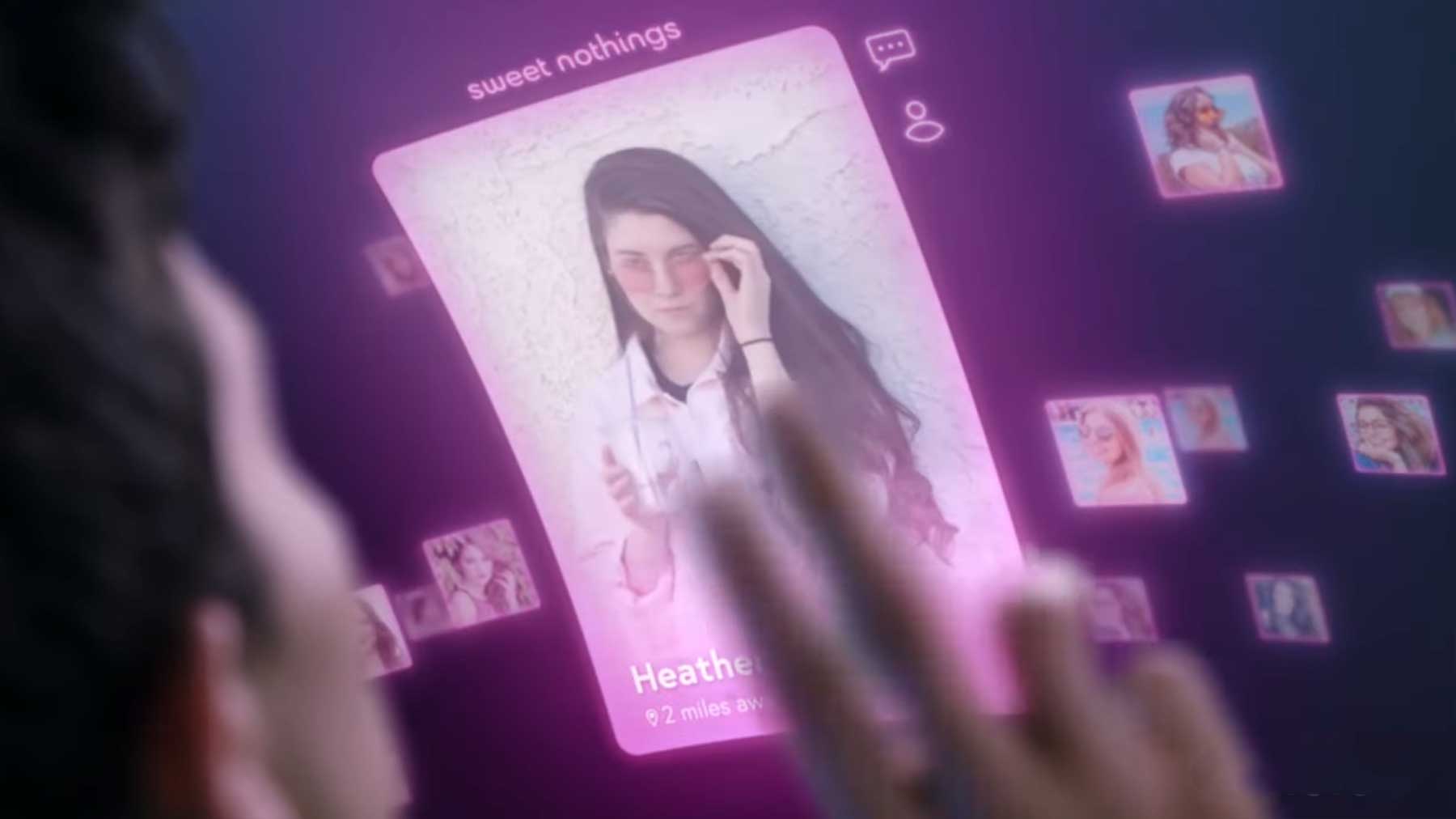

Heute zählen andere Tugenden, wie Kreativität, Teamfähigkeit und dergleichen. Wir haben es heute mit „flüchtiger Überwachung“ zu tun, sie ist allgegenwärtig, dringt durch alle Poren des gesellschaftlichen Lebens, ist unsichtbar und unfühlbar – wie ein Gas. Nicht erst wenn wir ins Visier der Polizei geraten sind, setzt sie ein, sie ist immer schon da, umgibt uns ständig, begleitet uns auf Schritt und Tritt. Sie ist „omnipräsent, integriert, weicher, harmloser, alltäglicher“ (Bauman, Lyon 2018, S. 7), auch „flexibler und mobiler“ (Bauman, Lyon 2018, S. 14). Außerdem ging Foucaults Analyse noch von staatlicher Überwachung aus, heute haben private Unternehmen diese Rolle übernommen. Mit dem Aufkommen des Internets und erst recht seitdem die Tech-Konzerne selbiges kolonisiert haben, bekamen wir es mit einem Shift von staatlicher Disziplinierung hin zu ökonomische Ausbeutung zu tun. Nicht mehr die Stasi, sondern Google sammelt Informationen über uns. Viel effizienter, automatisiert und in digitaler Form. Google beteuerte stets, „not evil“ zu sein, sprich sich nicht mit den „müden Riesen aus Fleisch und Stahl“ einlassen zu wollen, so bezeichnete John Perry Barlow in seiner Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace die alten non-cyberspace-Institutionen, allen voran den Staat. Sie beteuerten stets, dass sie unsere Daten von diesen isoliert und nur zu unserem Besten verwenden würden.

Die Snowden-Enthüllungen 2011 brachten eine umfassende Zusammenarbeit von staatlicher NSA-Überwachung und Silicon-Valley-Unternehmen zu Tage, die sich seit den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2009 intensiviert hatte. Snowden hatte uns gezeigt, dass wir es mit einem digital-industriellen Überwachungskomplex zu tun haben. Es stellte sich heraus, dass die Firewall zwischen dem Pentagon und dem Silicon Valley nur in der Imagination existierte. Wir waren der Anti-Establishment-Rhetorik der Tech-Konzerne auf den Leim gegangen. Der Schulterschluss der Tech-Bros mit der gegenwärtigen Trump-Administration unterstrich diese Nähe nur ein weiteres Mal.

Kaum hatten wir uns von diese Schock erholt, hatten akzeptiert, dass wir es nurmehr mit einem US-dominierten Überwachungskomplex zu tun hatten, der unserer Verweigerungshaltung erst recht befeuerte, brachte die Corona-Pandemie eine neuerliche Erschütterung. Plötzlich war die Haltung einer grundsätzlichen Verweigerung von Überwachung immer schwerer haltbar. In der Pandemie bekamen staatliche Datensammlungen plötzlich eine neue Rechtfertigung und die grundsätzliche Ablehnung jeglichen bio-politischen Zugriffs auf unsere Körper, unser Leben und unsere Daten wurde zusehends problematisch. Diejenigen, die an besagter Kritik festhielten, wie der Philosoph Giorgio Agamben, fanden sich in Gesellschaft von Corona-Leugnern, Impfgegnern und Rechten wieder. Und wieder waren es die Digitalkonzerne, die ihre Überwachungsinfrastrukturen anboten und ohne die eine wirksame Pandemie-Überwachung nicht realisierbar zu sein schien.

Dem Staat geben wir ungern etwas preis. Aber soll er nicht wissen, wie unser Impf- oder Infektionsstatus ist? Wo wir wohnen, wie viel wir verdienen, ob wir ein Kind, eine Waffe oder ein Auto haben? Wenn wir Regeln, z.B. Verkehrsregeln, Pandemie-Maßnahmen oder Steuergesetze grundsätzlich gutheißen – egal ob wir darüber hinaus vielleicht grundsätzliche Kritik am System haben oder mit der aktuellen Ausgestaltung nicht zufrieden sind –, sollten wir dann nicht auch ihre Einhaltung und Überwachung tendenziell gutheißen? Daraus würde folgen, dem Staat so viel Information zu geben wie möglich, denn nur mit guten Daten kann er seine Funktion in unserem Sinne gut ausführen, z.B. Autobahnen und Kindergärten an der richtigen Stelle bauen.

Wenn den Leserinnen und Lesern das widerstrebt – in höchstem Maße nachvollziehbar –, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass wir schlechte Erfahrungen mit dem Staat gemacht haben. Wenn der Staat schlechte Politik macht mit unseren Daten, ist das der Kern des Problems und nicht der Überwachungsaspekt. Anders ausgedrückt: Wir haben einen Staat verdient, der mit unseren Daten nur das Beste für uns im Sinn hat, diesen zu schaffen, ist aber eine politische Frage und nicht eine des Datenschutzes.

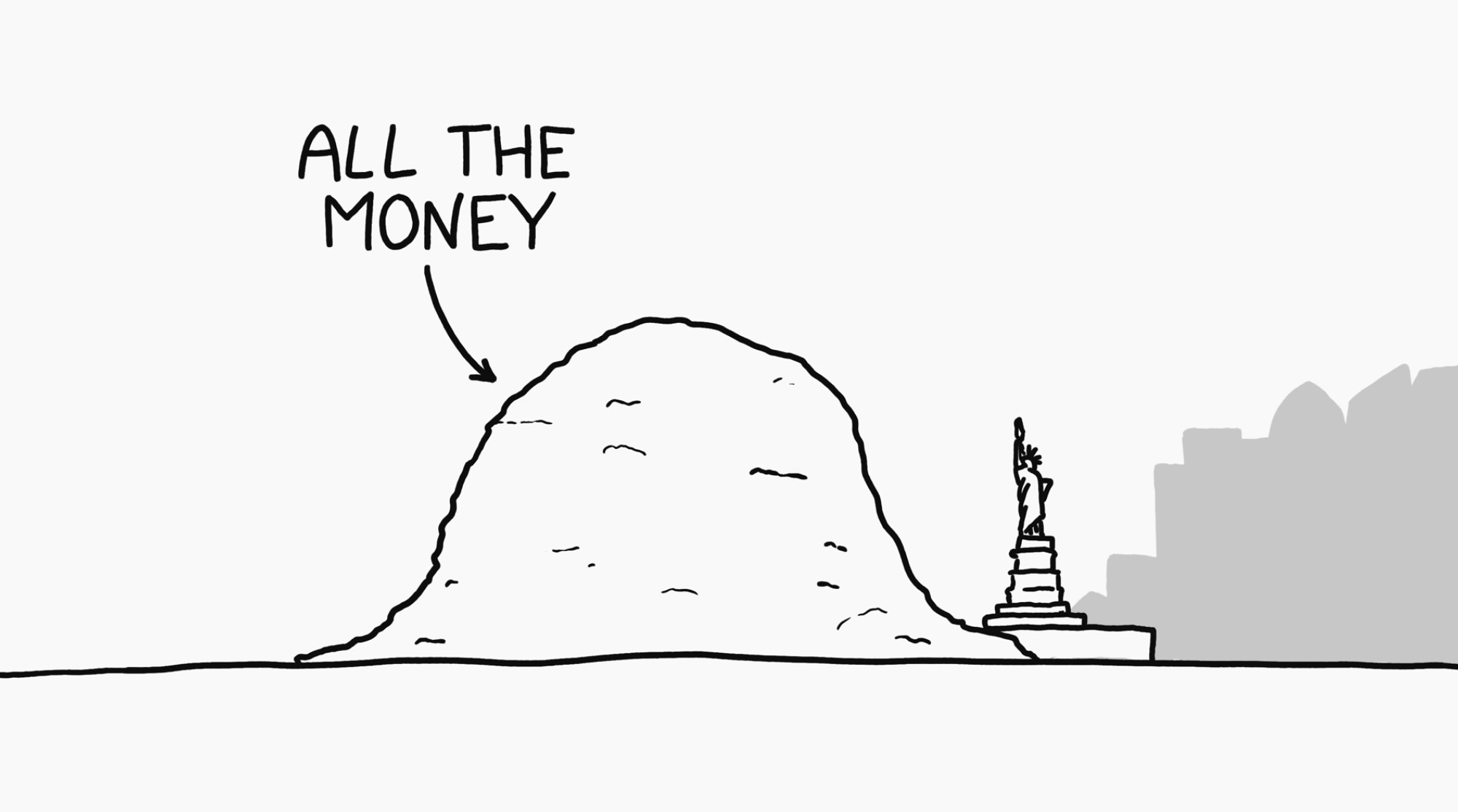

Wenn der Staat über unzureichende Informationen verfügt, dann profitieren zudem die Reichen und Mächtigen überproportional davon. Dem Finanzamt Informationen vorzuenthalten mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung, sprich Steuerhinterziehung, ist ein Privileg der Reichen. Lohnabhängige oder Grundsicherungsbeziehende haben da weniger Spielraum. Mit Brecht könnte man sagen: Es ist Reichen wie Armen gleichermaßen erlaubt, ihren Porsche von der Steuer abzusetzen.

Woher kommen eigentlich gängige Vorstellungen von Privatsphäre und Datenschutz? Sie kommen, wie das Präfix „privat“ bereits andeutet, aus dem Privateigentum, es geht also um Eigentum und Verwertbarkeit und nicht um den Schutz der Individuen vor Daten-Ausbeutung. Im Gegenteil: Datenschutz ist deren verrechtlichte Praxis.

Michel Foucault: Überwachen Und Strafen. Die Geburt Des Gefängnisses. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.Was ist Überwachung?

Eine kurze Geschichte der Überwachung – vom Staat zu Google 1900

Flüchtige Überwachung

Und dann kam Edward Snowden

Die Pandemie-Wende

Für einen neuen Blick auf Überwachung

In zwei Wochen geht es weiter

Quellen

Zygmunt Bauman: Flüchtige Moderne, FaM, Suhrkamp 2003.

Zygmunt Bauman, David Lyon und Frank Jakubzik: Daten, Drohnen, Disziplin: Ein Gespräch über Flüchtige Überwachung. 4. Auflage, deutsche Erstausgabe. Berlin: Suhrkamp, 2018.