Andorra-Effekt: Warum die Erwartungen anderer uns mehr prägen, als wir glauben

Du glaubst, deine Persönlichkeit habe einen festen, unveränderlichen Kern? Dass du DU bist, egal, was um dich herum passiert? Warum das nicht stimmt und wieso die Urteile und Erwartungen anderer dich mehr prägen, als du denkst, erklärt der sogenannte Andorra-Effekt.

Du glaubst, deine Persönlichkeit habe einen festen, unveränderlichen Kern? Dass du DU bist, egal, was um dich herum passiert? Warum das nicht stimmt und wieso die Urteile und Erwartungen anderer dich mehr prägen, als du denkst, erklärt der sogenannte Andorra-Effekt.

Unsere Persönlichkeit ist das, was uns im Inneren ausmacht. Sie zeigt, wer wir sind, wie wir uns verhalten, was wir mögen und was nicht. Unser Wesenskern, so glauben wir, ist unerschütterlich. Egal, was uns passiert oder mit wem wir zusammen sind – wir bleiben, wer wir sind.

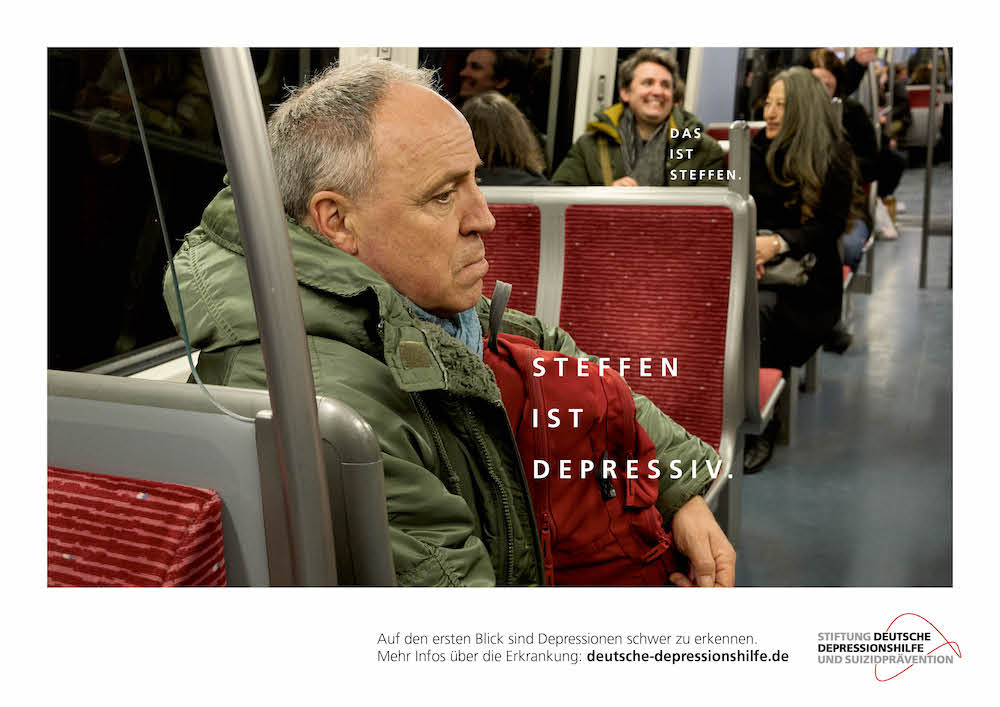

Ein schöner Gedanke, aber so einfach ist es in der Realität nicht. Denn tatsächlich sind wir deutlich formbarer, als wir glauben. Vor allem unsere Mitmenschen prägen uns sehr. Wie sie uns sehen, was sie von uns denken, was sie über uns annehmen und was sie von uns erwarten, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns letztlich verhalten. Und das oft, ohne dass wir es merken.

Das hat es mit dem Andorra-Effekt auf sich

In der Sozialpsychologie ist dieses Phänomen laut "GEO" als "Andorra-Effekt" bekannt. Der Begriff geht demnach auf das Drama "Andorra" von Max Frisch aus dem Jahr 1961 zurück. Darin geht es um einen jungen Mann, der in dem Glauben aufwächst, jüdischer Herkunft zu sein. Diese Lüge hat ihm sein Vater vermeintlich zu seinem eigenen Schutz erzählt. Aber die Vorurteile und der Antisemitismus, die ihm dadurch in seinem Leben begegnen, prägen ihn so sehr, dass er die ihm zugeschriebene Rolle letztlich voll annimmt.

Frisch zeigt in seinem Stück eindringlich, wie sehr uns Zuschreibungen von außen prägen – vor allem, wenn es um negative Sichtweisen geht. Dahinter steckt laut "GEO" das psychologische Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung, bei der eine Erwartung genau das Verhalten hervorruft, das sie vorhersagt.

Experiment zeigt, wie stark Erwartungen uns beeinflussen

Nachweisen konnten den Andorra-Effekt etwa der US-Psychologe Robert Rosenthal und die Schulleiterin Lenore F. Jacobsen in den 1960er-Jahren. In einem Feldexperiment an Jacobsens Grundschule in den USA haben die beiden den Lehrkräften gesagt, dass ein Teil der Schüler:innen kurz vor einem Entwicklungssprung stünde und bei diesen Kindern in Zukunft mit einer verbesserten Leistung zu rechnen sei. In Wirklichkeit wurden die Kinder aber per Los ausgewählt, die Aussagen waren also komplett zufällig.

Alle Schüler:innen der Grundschule haben sowohl zu Beginn des Experiments einen IQ-Test durchgeführt als auch acht Monate später. Das Ergebnis: Die Kinder, die angeblich ein großes Potenzial zur Leistungssteigerung aufwiesen, machten einen größeren Sprung beim Intelligenzquotienten. Daraus folgerten Rosenthal und Jacobsen, dass die Lehrkräfte die Schüler:innen aufgrund ihrer hohen Erwartungen anders behandelt hatten und so zur tatsächlichen Verbesserung von deren Leistung beigetragen haben.

Darum ist der Andorra-Effekt so wichtig

Egal, ob es um Diskriminierung aufgrund von ethnischen Merkmalen geht oder um eine Erwartung, die wir an jemanden stellen – wie wir andere sehen und was wir ihnen zutrauen, hat einen immensen Einfluss auf sie. Den Andorra-Effekt sollten wir also vor allem dann im Hinterkopf behalten, wenn es um marginalisierte Gruppen und Vorurteile geht – und uns daran erinnern, möglichst allen Menschen mit Offenheit und Toleranz zu begegnen.

Aber zum Glück wirkt das Phänomen – wie vor allem das Schulexperiment zeigt – auch in die gegenteilige Richtung. Geben wir einer Person das Gefühl, dass wir an sie glauben und ihr viel zutrauen, dann kann sie das dazu anspornen, auch tatsächlich bessere Leistungen zu erbringen.

Unsere Persönlichkeit und unser Potenzial sind also nicht von vorneherein festgelegt, sondern hängen stark mit den Möglichkeiten und Erwartungen zusammen, die uns begegnen – im Guten wie im Schlechten.