Bariatrische Eingriffe: Letzter Ausweg bei Adipositas?

Krankhaftes Übergewicht (Adipositas) ist ein Gesundheitsrisiko. Zu den Behandlungsmöglichkeit zählen auch Operationen – mit und ohne Skalpell. Hier erfährst du alles über Voraussetzungen, die verschiedenen Methoden sowie Vor- und Nachteile der Eingriffe.

Krankhaftes Übergewicht (Adipositas) ist ein Gesundheitsrisiko. Zu den Behandlungsmöglichkeit zählen auch Operationen – mit und ohne Skalpell. Hier erfährst du alles über Voraussetzungen, die verschiedenen Methoden sowie Vor- und Nachteile der Eingriffe.

Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat Übergewicht, fast jede fünfte Person ist sogar von Adipositas betroffen. Dieses extreme Übergewicht, auch Fettleibigkeit genannt, wird in der Medizin als behandlungsbedürftige Erkrankung verstanden und kann viele negative Auswirkungen auf den Körper bergen.

Wann wird Übergewicht zu Adipositas?

Über die Ernährung versorgen wir unseren Körper mit Energie. Die Rechnung ist ganz einfach: Bekommt er dauerhaft mehr Energie (also Kalorien), als er verbraucht, lagert der Organismus diese überschüssige Energie in Form von Fett ein.

Einige Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen, betreffen den Lebensstil. Aber nicht nur das Essen und Bewegungsmangel begünstigen das krankhafte Übergewicht. Auch hormonelle Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, die Einnahme bestimmter Medikamente oder auch genetische Faktoren können eine Rolle spielen – und die können wir nicht beeinflussen. Als Maßeinheit dient der Body-Maß-Index (BMI), der das Verhältnis von Körpergewicht und -größe abbildet. Laut WHO gilt folgende Einteilung:

| Untergewicht | BMI unter 18,5 |

| Normalgewicht | BMI 18,5 bis 24,9 |

| Übergewicht | BMI 25 bis 29,9 |

| Adipositas | BMI über 30 |

| Adipositas Grad I | 30 bis 34,9 |

| Adipositas Grad II | 35 bis 39,9 |

| Adipositas Grad III | über 40 |

Ein hoher BMI ist allerdings nicht in jedem Fall aussagekräftig. Bei Menschen mit viel Muskelmasse führt die Zahl zum Beispiel in die Irre. Deshalb wird zusätzlich der Bauchumfang mit hinzugezogen, weil zumeist das abdominale Fett, das Bauchfett, die Gesundheitsgefahr ausmacht. Der Body-Roundness-Index könnte daher als Maßeinheit geeigneter sein.

Warum ist Adipositas ein Gesundheitsrisiko?

Bestimmte Krankheiten treten bei adipösen Menschen häufiger auf als bei Normalgewichtigen. Das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken steigt beispielsweise um das Siebenfache. Als Folgeerkrankungen der Adipositas gelten:

- Diabetes Typ 2

- Gicht

- Bluthochdruck

- Herzinfarkt

- Schlaganfall

- Arthrose (Knie, Hüfte)

- Asthma

- Schwerere Verläufe bei Infektionskrankeiten wie Grippe, Covid-19

- Angststörungen

- Depression

Insgesamt ist die Lebenserwartung bei Adipositas herabgesetzt, Betroffene haben ein höheres Risiko, frühzeitig zu versterben.

Wie kann Adipositas behandelt werden?

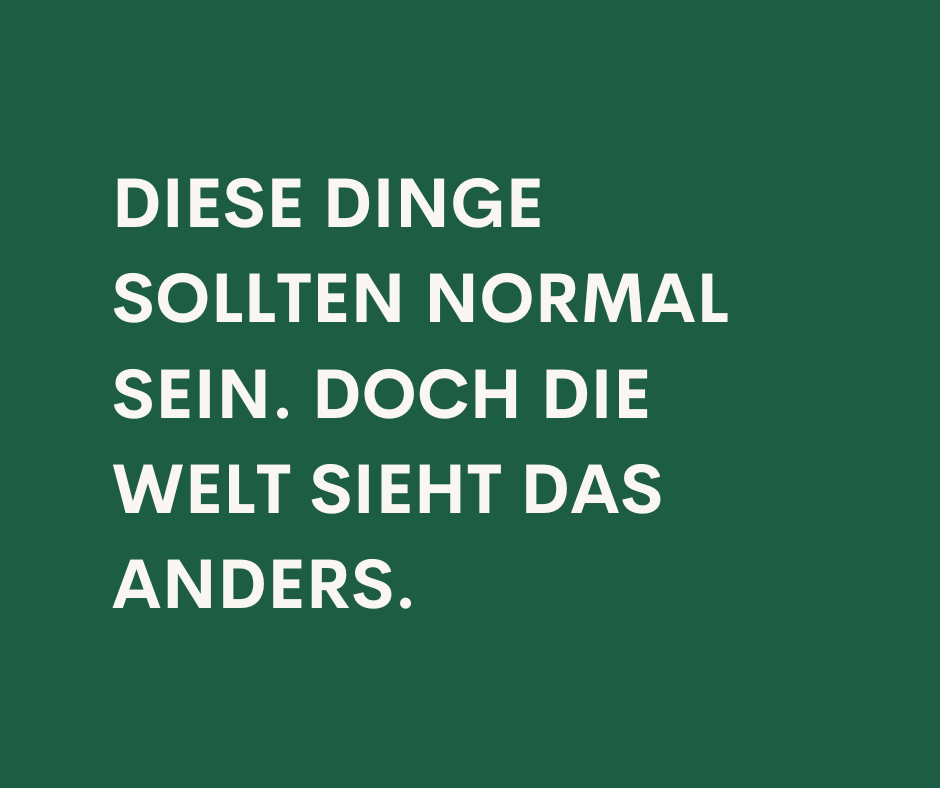

Bei der Adipositas-Therapie geht es in erster Linie darum, das Körpergewicht und somit das Risiko für Folgeerkrankungen zu reduzieren. Und zwar dauerhaft. Viele übergewichtige Menschen haben eine lange Geschichte mit Diäten und anschließenden Jojo-Effekten hinter sich. Der Körperfettanteil steigt und steigt, was für die Betroffenen frustrierend und extrem belastend ist. Einfach weniger essen, einfach mehr bewegen – das sind gut gemeinte Ratschläge, die aber in diesem Stadium des Übergewichtes schlicht unrealistisch sind.

Am erfolgversprechendsten ist ein Behandlungskonzept, das multimodal aufgestellt ist. Folgende Methoden wirken zusammen und tragen zum langfristigen Gewichtsverlust bei:

- Ernährungsumstellung, auch mithilfe einer professionellen Ernährungsberatung

- Regelmäßige Bewegung (lässt sich meist erst nach den ersten Abnehmerfolgen durchsetzen)

- Begleitung, zum Beispiel über eine App oder eine Beratungsstelle

- Medikamentöse Therapie, zum Beispiel mit den Wirkstoffen Semaglutid, Liraglutid oder Orlistat

- Verhaltenstherapie, in der zugrunde liegende Muster erkannt und neue erlernt werden können, vor allem aufs Essen bezogen, aber auch tiefergehend

- Bariatrische Operationen

Für wen eignet sich ein bariatrischer Eingriff?

Eine Operation mit dem Ziel einer relativ großen Gewichtsreduktion in relativ kurzer Zeit, wird bariatrische Operation genannt (vom griechischen Wort baros = Schwere, Last). Die Adipositaschirurgie kommt nur bei schwerer Adipositas vom Grad 3 infrage (BMI ab 40) oder bei einem BMI von 35-40 (Adipositas Grad 2), wenn zusätzliche Erkrankungen wie etwa Diabetes mellitus oder eine Herzerkrankung vorliegen. Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass bereits unternommene Abnehmversuche keinen Erfolg gebracht haben. Nur bei einem BMI von über 50 ist die Indikation für eine bariatrische Operation auch ohne vorherigen konservativen Therapieversuch gegeben.

Welche Methoden gibt es?

Es stehen verschiedene Operationsverfahren zur Verfügung, die einzeln oder auch stufenweise angewendet werden. Laut Leitlinie Chirurgie der Adipositas und metabolischer Erkrankungen sollen sie laparoskopisch, also mit der Schlüssellochtechnik angewendet werden, bei der nur kleine Schnitte gesetzt werden, in die das Operationswerkzeug eingeführt wird.

Unterschieden werden chirurgische (restriktive) und metabolische (malabsorptive) Eingriffe. Die restriktiven Verfahren verkleinern den Magen, bei malabsorptiven Techniken wird die Fähigkeit zur Nährstoffaufnahme eingeschränkt. Beides führt zu einer deutlich reduzierten Energiezufuhr und in der Folge zu einer Abnahme des Körpergewichtes.

Magenballon

Bei diesem Eingriff wird im Rahmen einer Magenspiegelung per Endoskop, also ohne Schnitte durch die Bauchwand, ein Ballon in den Magen gesetzt. Füllvolumen und Tragedauer des Ballons sind flexibel.

Neuerdings gibt es sogar einen Magenballon, der in Form einer Kapsel geschluckt werden kann. Es handelt sich somit um eine non-invasive Methode.

Magenband

Wie eine Schlinge wird ein Silikonband um den Magen gelegt, die das Fassungsvermögen des oberen Teils verringert, was schnell ein Sättigungsgefühl auslöst. Das Magenband kann enger und weiter gestellt werden.

Der Invasionsgrad ist zwar vergleichsweise gering, die Spätkomplikationsrate beträgt jedoch 43 Prozent. Außerdem führen andere Verfahren zu einem stärkeren Gewichtsverlust. Die Methode kommt daher nur noch selten zum Einsatz.

Schlauchmagen (Sleeve-Gastrektomie)

In der Längsachse wird hierbei der Magen verkleinert, so dass nur noch ein Schlauch von etwa 100 bis 120 Milliliter übrig bleibt. Der restliche Teil des Magens wird entfernt. Nachteile des Schlauchmagens: Die lange Naht und das damit verbundene Wundheilungsrisiko sowie die Tatsache, dass es meist nach 2-5 Jahren zu einem erneuten Gewichtsanstieg kommt. Später wird deshalb häufig in einer ergänzenden Operation zum Beispiel ein Bypass gelegt.

Magenbypass

Diesen Bypass kann man sich wie eine Umleitung vorstellen. Kurz nach dem Mageneingang wird eine sogenannte Pouch (Beutel) abgetrennt, die dann direkt mit einer Schlinge des Dünndarms verbunden wird. Dieser kleine Magenbeutel fasst nur noch 15-20 Milliliter und durch die Abkürzung der Dünndarmstrecke werden weniger Nahrungsbestandteile aufgenommen. Hierbei handelt es sich also um eine kombinierte restriktive-malabsorptive Methode.

Die Langzeitergebnisse dieses Verfahrens sind sehr gut, allerdings handelt es sich um eine sehr aufwändige Operation, die, im Vergleich zur Sleeve-Technik, häufiger zu Mangelerscheinungen führt, besonders bei der Versorgung mit Vitamin B12.

Vorsicht: Eine bariatrische Operation ist keine Kleinigkeit und die Entscheidung sollte nach ausführlicher Beratung immer wohl überlegt sein. Unerlässlich ist eine radikale Veränderung der Gewohnheiten nach dem Eingriff und weitere ärztliche Begleitung. Es können meist nur geringe Mengen an Nahrung gegessen und getrunken werden. Deshalb ist es um so wichtiger, dass dabei alle wichtigen Nährstoffe aufgenommen werden, um einer gesünderen Zukunft entgegengehen zu können.

Quellen:

- AWMF online: S3-Leitlinie Chirurgie der Adipositas und metabolischer Erkrankungen, Stand Februar 2018

- AWMF online: Patientenleitlinie Chirurgie der Adipositas und metabolischer Erkrankungen, Stand April 2020

- Stiftung Gesundheitswissen: Adipositas, Stand 18.9.2018