Finanzielle Gewalt: "Dann kriegst du von mir gar keinen Unterhalt mehr!"

Ein eigenes Konto verbieten, Kindesunterhalt verweigern: Noch immer setzen viele Männer Geld als Druckmittel ein. Was gegen "finanzielle Gewalt" hilft und Frauen unabhängiger macht.

Ein eigenes Konto verbieten, Kindesunterhalt verweigern: Noch immer setzen viele Männer Geld als Druckmittel ein. Was gegen "finanzielle Gewalt" hilft und Frauen unabhängiger macht.

TRIGGERWARNUNG: Psychische Gewalt

Stille Abhängigkeit

Wenn Sabine Behring (Name von der Redaktion geändert) an das Telefonat mit ihrem Ex-Freund und Vater ihrer beiden Söhne denkt, spürt sie ihre Verzweiflung noch heute. "Wart’s nur ab!", hatte der gedroht. "Ich arbeite noch weniger. Dann kriegst du von mir gar keinen Unterhalt mehr!" Sie wusste: Dann hätte sie ein Riesenproblem. Ohne den Kindesunterhalt konnte sie weder die Wohnung halten, in der sie mit ihren Söhnen lebte, noch alle Ausgaben für die Kinder bestreiten. Zwar arbeitete sie Vollzeit als freiberufliche TV-Reporterin, doch ihr Einkommen schwankte, und sie kämpfte um jeden Auftrag. Daher war sie nicht nur auf das Geld des Ex-Partners angewiesen, sondern auch darauf, dass er regelmäßig die Kinder betreute.

Dem Jugendamt verschwieg die 51-Jährige deshalb seine Drohung, dachte auch nicht über eine Strafanzeige oder eine Unterhaltsklage nach – aus Angst, dass der Ex die Kinder dann nicht mehr nehmen würde. Und es einfach zu lang dauern würde, bis sie an das Geld käme, das ihr zustand. Existenzängste quälten sie.

Verharmlosung und Täterschutz

Solche Gefühle kennen viele Frauen nur allzu gut. Für das, was ihnen angetan wird, wurde schon in den 1990er-Jahren ein Begriff geprägt: finanzielle Gewalt, auch ökonomische Gewalt genannt. Sie ist subtil, meist unsichtbar, wird selten öffentlich thematisiert. Bei den Betroffenen hinterlässt sie tiefe seelische Wunden wie Selbstzweifel, Scham, Frustration und Vertrauensverlust. Denn nach wie vor wird den Tätern gegenüber oft Verständnis geäußert – von Freunden, Bekannten, in Behörden. Da fallen Sätze wie: "Sie ist doch nur hinter seinem Geld her." Oder: "Selbst schuld, wenn sie sich trennt." Oder: "Sie gibt ja sonst auch das ganze Geld aus." Die Gewalttaten und die Nöte, in die sie ihre Opfer bringen, werden gesellschaftlich verharmlost, statt sie zu bestrafen.

Gewalt mit vielen Facetten

"Finanzielle Gewalt ist die häufigste Form häuslicher Gewalt, doch viele Frauen sind sich dessen nicht bewusst", sagt Julia Reinhardt, Kriminologin und Leiterin der Beratungsstelle "Contra Häusliche Gewalt!" in Bad Kreuznach. Wer sie ausübt, nutzt Geld, um andere Menschen zu kontrollieren, zu dominieren, abhängig zu halten oder zu entwerten. Dabei geht es nie um das Geld selbst, sondern um Macht und Überlegenheit, "das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten". Besonders betroffen sind Frauen, Mütter, Kinder. Die Auswertung einer repräsentativen Befragung von 10 000 Frauen durch die Universität Bielefeld ergab 2008, dass 2159 Frauen psychische Gewalt durch Partner erfahren. Wiederum 42 Prozent von ihnen bestätigten dabei ökonomische Gewalt. Forscherinnen ordnen sie zur psychischen Gewalt. Nicht nur eigene Partner üben sie aus, sondern auch Familienangehörige. Behörden, Notarinnen, Banken oder Familiengerichte sind selten geschult, diese Missbrauchsform zu erkennen und Schutz zu bieten.

Tatsächlich sind die Formen des Missbrauchs vielfältig. Am häufigsten kontrolliert ein Partner das Familieneinkommen; es wird Geld vorenthalten, zugeteilt oder der Zugang zu Konten eingeschränkt. Oder die Frau verzichtet auf ein eigenes Girokonto, weil ihr Mann ein solches als Vertrauensbruch ansieht. Häufig wird die Steuererklärung zurückgehalten oder das Gehalt verschwiegen. Die Rücklagen und das Vermögen der Familie liegen allein in der Hand des Mannes, ohne dass er Einblick gewährt.

Alleinerziehend trotz Partner

So hat es zum Beispiel die 34-Jährige Claudia Schmidt (Name von der Redaktion geändert) erlebt. Nach der Geburt ihres Kindes fand die IT-Managerin sich plötzlich in einer Situation wieder, in der sie selbst kaum noch Geld hatte, um die täglichen Ausgaben zu decken – während ihr Mann mit Kumpels in den Skiurlaub fuhr. Elternzeit zu nehmen hatte er abgelehnt. Stattdessen erwartete er, dass sie mit Eltern- und Kindergeld alle Familienkosten bestritt. Er zahlte nur die Miete für die Wohnung und die Ausgaben für sein Auto. Geteilte Care-Arbeit? Ein Gemeinschaftskonto? Fehlanzeige. Claudia, eine selbstbewusste Frau, die sich zu behaupten weiß, war wie vor den Kopf gestoßen. Neu in der Mutterrolle, erschöpft von Geburt und Kleinkindbetreuung, fehlte ihr die Kraft, weiter Kontra zu geben. Sie war abgrundtief enttäuscht und frustriert, weil sie doch beide das Kind gewollt hatten.

Viele Alleinerziehende kennen solche Vertrauensbrüche: Wie im Fall von Sabine Behring wird der Kindesunterhalt dann oft unregelmäßig oder gar nicht gezahlt. 75 Prozent der Unterhaltsverpflichteten, meist Väter, bringen die Mütter ihrer Kinder so oft in schlimmste Bedrängnis. Als Säumige müssen sie aber nicht beim Jugendamt darlegen, warum sie nicht zahlen. Vielmehr sind die Mütter gezwungen, in mühsamer Prozedur beim Jugendamt um Unterhaltsvorschuss zu bitten. Eine behördliche Täter-Opfer-Umkehr.

Der Wolf im Schafspelz

Finanzielle Gewalt kann sich aber auch hinter vermeintlich liebevollen Gesten verstecken, etwa wenn ein Mann seine Frau ermutigt, ihre Berufstätigkeit aufzugeben, er sorge schon für alles finanziell! Die Erwerbstätigkeit zu unterbinden oder zu sabotieren, ist jedoch ein erster Schritt in die finanzielle Abhängigkeit und damit in eine mögliche Gewaltspirale. Auch mit Bürgschaften im Namen der Liebe oder unentgeltlicher Mitarbeit im Familienbetrieb wurden schon viele Frauen finanziell ruiniert. Denn viele Gerichte erkennen im Scheidungsverfahren nicht, dass dies eine Form von Missbrauch ist. Dasselbe gilt, wenn die Schwiegertochter unentgeltlich die Schwiegereltern pflegen soll, der Hof aber an den Sohn geht und die Schwiegertochter keine Ausgleichszahlung erhält. Oder wenn die Ehefrau die Kredite zum Kauf des Elternhauses des Mannes mitbezahlen soll, ohne Eintrag ihres Namens ins Grundbuch.

Spuren der Vergangenheit

Dass fast immer Frauen die Leidtragenden von finanzieller Gewalt sind, liegt für Scheidungsanwältin Christiane Warnke auf der Hand: "Die alten Muster der gesetzlichen Entmündigung wirken hier weiter." Frauen sind in der Bundesrepublik erst seit Ende der 1970er-Jahre rechtlich Männern (fast) gleichgestellt. Vorher wurde ihnen durch die Ehe das Recht auf ihren Namen genommen, ihr Vermögen und Erbe, ihre Erwerbstätigkeit, Geschäftsfähigkeit und sexuelle Selbstbestimmung. Das Sagen hatte der Ehemann. Auch in der DDR hielten sich einige dieser Rollenzuteilungen. Diese rechtlich erzwungene Nachrangigkeit der Frau habe sich, so Warnke, tief in gesellschaftliche Normen, ins Denken, Verhalten und in Rollenerwartungen eingegraben.

Das zeigt sich beispielsweise an der nach wie vor ungleichen Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit: Frauen geben aus Gründen der Kinderbetreuung und weil es gesellschaftlich erwartet wird, deutlich häufiger ihre finanzielle Autonomie auf als Männer. So beantragen nach Angaben des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts mit 98 Prozent fast alle Mütter Elterngeld, aber nur 46 Prozent der Väter. Die meisten Väter beziehen auch nur zwei Monate Elterngeld, wie der Väterreport 2023 zeigt. Und während 73 Prozent der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren in Teilzeit arbeiten, tun dies nur neun Prozent der Väter, so das Statistische Bundesamt für 2023. Die Folge: Gerade Mütter haben häufig weniger Geld, Vermögen und Zeitautonomie als Väter.

Es ist der alte Mechanismus, auf dem Abhängigkeit beruht. Aus diesen strukturellen Ungleichheiten muss nicht automatisch finanzielle Gewalt entstehen, das Risiko dafür aber steigt. Denn ohne ausreichend eigenes Geld sind die Frauen auf die Loyalität ihrer Partner angewiesen. Eine neue Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes bestätigt einmal mehr, wie weit verbreitet die finanzielle Abhängigkeit von Frauen ist. Jede zweite Erwerbstätige kann sich trotz Vollzeitjob langfristig nicht von ihrem Gehalt selbst versorgen. Kommt es zu Konflikten, sitzen sie am kürzeren Hebel. Und im Fall einer Trennung kann die ökonomische Abhängigkeit zur Existenzbedrohung werden.

Das kannst du dich fragen

Um zu erkennen, ob man von finanzieller Gewalt betroffen ist, rät Kriminologin Julia Reinhardt zum Bauchtest. "Fragen Sie sich: Fühle ich mich frei und selbstbestimmt oder mache ich mich bei dem anderen lieb Kind?" Spüre man, da stimme etwas nicht, ließe sich abwägen: Ist die Verbindung zum Gewaltausübenden innig, könne das Gespräch gesucht und über Gefühle, Wünsche und partnerschaftliche Lösungen gesprochen werden. Sei die Gewalt massiv und Angst im Spiel, gehe es nicht ohne professionelle Hilfe.

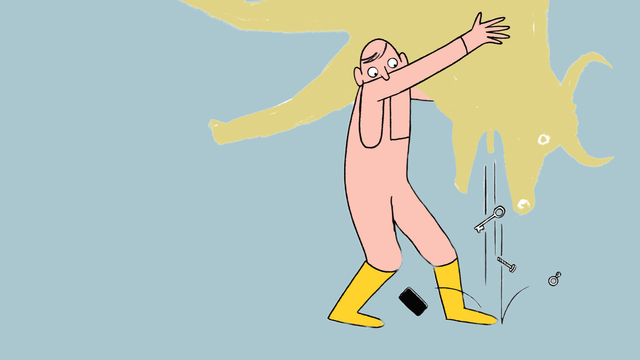

Finanzielle Gewalt auszusitzen, sei sicher keine Option, sagt die Soziologin Dr. Birgit Happel, die zur finanziellen Gleichstellung von Frauen forscht. "Seid wachsamer!", rät sie den Betroffenen. "Finanzielle Gewalt geht nicht einfach so wieder weg. Ihr müsst das Ruder selbst in die Hand nehmen."

Selbstschutz kann auch gehen heißen

Der beste Schutz vor finanzieller Gewalt sei deshalb auch die Fähigkeit, sich jederzeit selbst versorgen zu können und fürs Alter vorzusorgen, findet Psychologin und Finanzcoachin Monika Müller. Und: eine stabile Selbstachtung: "Der Weg ist, sich selbst wertvoll zu fühlen. Und sich als Mensch und Frau zu achten." Sie empfiehlt deshalb, so früh wie möglich mit dem Partner über Geld zu sprechen, am besten gleich beim Kennenlernen. "Sensibilität von Anfang an und von beiden Seiten ist wichtig für einen partnerschaftlichen Umgang mit Geld. Versäumen es Paare, früh gemeinsame Muster zu entwickeln, sind Krisen doppelt herausfordernd."

Oft hilft nur noch die Trennung. Claudia Schmidt jedenfalls sammelte nach dem Solo-Skiurlaub ihres Mannes ihre gesamte Restenergie, machte sich noch während der Elternzeit selbstständig – und reichte die Scheidung ein. Und auch Sabine Behring gab sich nach wochenlangem Martyrium einen Ruck: Sie ließ sich rechtlich beraten und nahm eine gut bezahlte Halbtagsstelle an. Von ihrem Ex ist sie deshalb heute nicht nur unabhängiger, was die Organisation der Kinderbetreuung angeht, sondern vor allem – beim Thema Geld.