Psychologie: Warum dieser Abwehrmechanismus uns sogar guttun kann

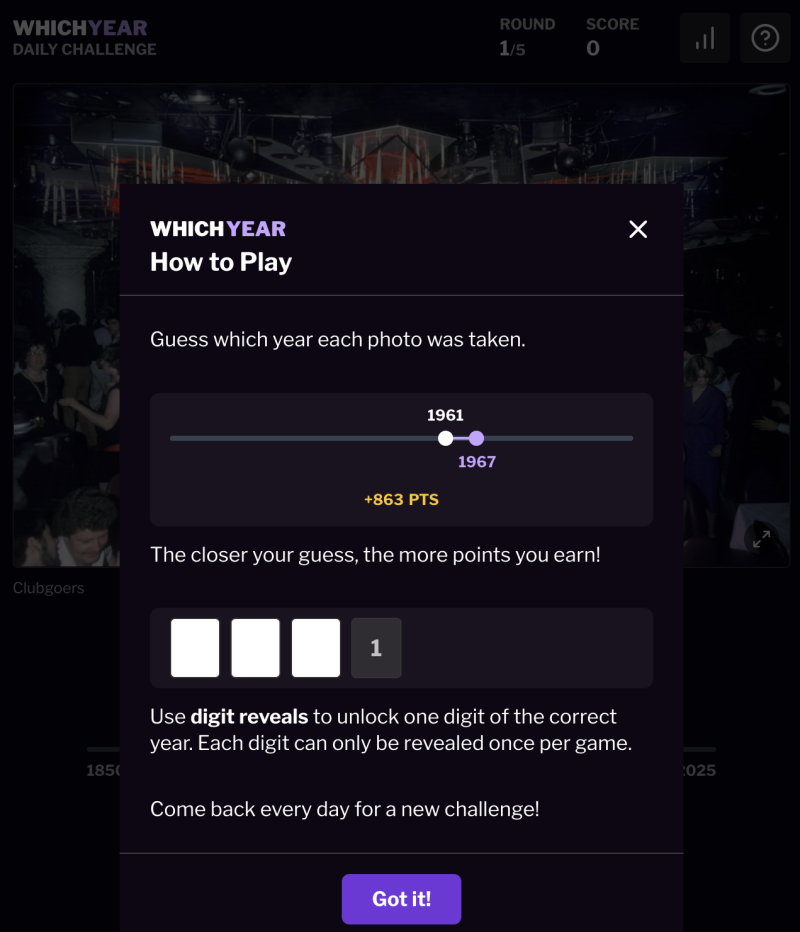

Die meisten von uns haben ihre ganz persönlichen Bewältigungsstrategien entwickelt, um mit schmerzhaften Emotionen oder Gedanken umzugehen. Gemäß der landläufigen Meinung tut uns das allerdings nicht immer gut. Eine beliebte Strategie kann aber durchaus hilfreich sein, wie zwei Therapeutinnen erklären.

Die meisten von uns haben ihre ganz persönlichen Bewältigungsstrategien entwickelt, um mit schmerzhaften Emotionen oder Gedanken umzugehen. Gemäß der landläufigen Meinung tut uns das allerdings nicht immer gut. Eine beliebte Strategie kann aber durchaus hilfreich sein, wie zwei Therapeutinnen erklären.

Verdrängen, Rationalisieren und Co. sind in der Psychologie Bewältigungsstrategien oder Abwehrmechanismen, die wir in der Regel nutzen, um mit schwierigen und unangenehmen Gefühlen oder Situationen umzugehen. Viele davon helfen uns im Moment, die schwierige oder triggernde Situation besser auszuhalten – langfristig tun sie uns aber häufig nicht unbedingt gut, denn letztlich hindern sie uns daran, uns mit unseren Emotionen wirklich auseinanderzusetzen und sie so zu verarbeiten.

Die Therapeutin Maria Evans erklärt nun bei "Oprah Daily", warum solche Mechanismen unseres Hirns durchaus ihre Berechtigung haben – und warum vor allem die Kompartmentalisierung nicht so schlecht ist wie ihr Ruf. Laut Evans und ihrer Kollegin Ashley Graber kann sie uns unter Umständen sogar guttun.

Bewältigungsstrategie: Darum kompartmentalisieren wir

"Kompartmentalisierung ist ein Bewältigungsmechanismus, den unser Hirn nutzt, um mit überwältigenden Gedanken oder Gefühlen umzugehen, die miteinander in Konflikt stehen", erklärt Evans. "Dabei teilt es diese in unterschiedliche Teile ein." Das Problem dabei sei häufig, dass wir diese negativen Gefühle damit unter den Teppich kehren und dass sie sich so intensivieren können, wie Ashley Graber, Evans' Koautorin bei dem Buch "Raising Calm Kids in a World of Worry" (auf Deutsch: "Wie wir in einer Welt voller Sorgen ruhige Kinder erziehen") weiter erläutert.

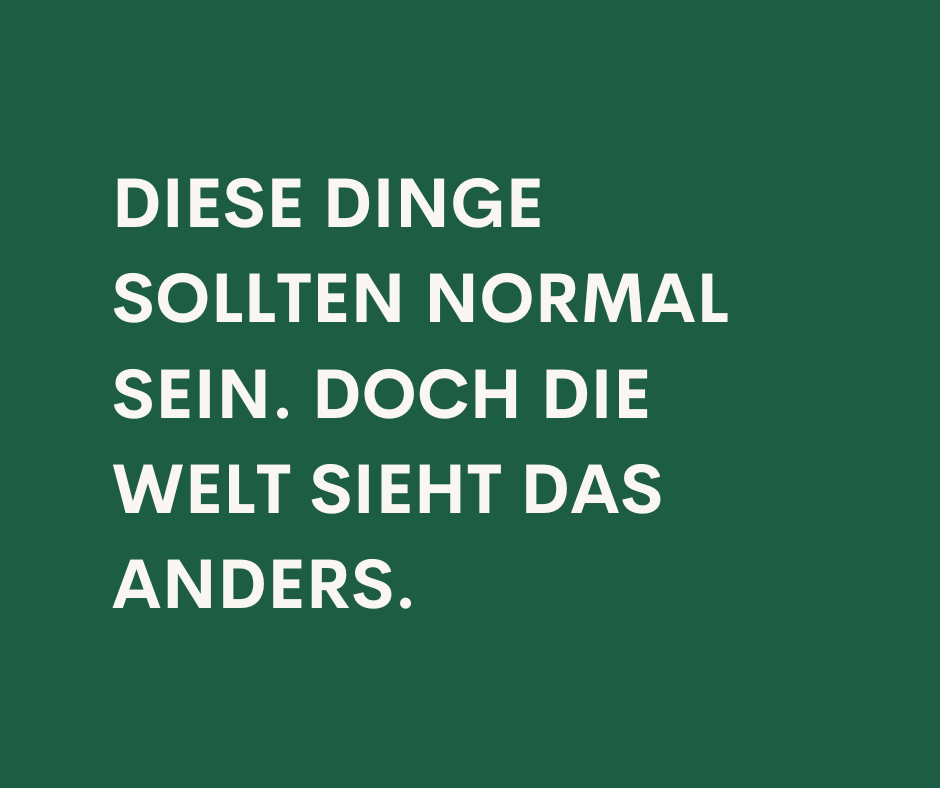

Aber es gibt offenbar Situationen, die hier eine Ausnahme bilden. Laut Maria Evans trifft das beispielsweise auf die aktuelle Weltlage zu, in der eine Krise auf die nächste folgt. Vor allem wenn gleichzeitig in unserem Leben noch andere Dinge unsere Kraft und Aufmerksamkeit fordern, sei es durch einen Jobverlust, ein schwieriges Familienleben oder die Trauer um einen geliebten Menschen. "Aktuell ist Kompartmentalisierung vielleicht gar keine Vermeidungsstrategie", so Evans. "Sie ist emotionale Triage."

Studie bestätigt die positive Wirkung

Eine aktuelle Studie konnte sogar nachweisen, dass das Unterdrücken "ungewollter Gedanken" Ängste und Depressionen reduzieren kann. Bei der Forschungsarbeit ging es darum, sich schädliche Gedanken bewusst zu machen und aktiv wegzuschieben. Wer das immer wieder trainierte, tat der eigenen mentalen Gesundheit damit etwas Gutes.

Deshalb sei es durchaus okay, bestimmte Gedanken und Gefühle auch mal ziehen zu lassen und uns in diesem Moment nicht mit allen gleichzeitig auseinanderzusetzen. Damit die Kompartmentalisierung zu einem gesunden und hilfreichen Bewältigungsmechanismus wird, ist es aber wichtig, dass wir uns den unangenehmen Gefühlen irgendwann tatsächlich stellen. Diesen wichtigen Schritt sollten wir nicht auslassen, auch wenn wir im aktuellen Moment mal eine schwierige Emotion oder eine schmerzhaften Gedanken in die Schublade packen.

So wird aus Kompartmentalisierung eine gesunde Strategie

Dabei gibt es laut Ashley Graber keine perfekte Timeline, wann genau wir uns mit den Gedanken oder Emotionen auseinandersetzen sollten. Als konkreten Tipp schlägt die Therapeutin vor, sich einen bestimmten Zeitpunkt in der Woche zu blocken, zum Beispiel eine Stunde am Sonntag, in dem wir uns bewusst Zeit für unsere Gefühle nehmen. Wir könnten dann Tagebuch schreiben, eine Art "Brain Dump" machen, also einfach alles aufschreiben, was gerade hochkommt und uns durch den Kopf geht.

Um Kompartmentalisierung als hilfreiches Tool für unsere mentale Gesundheit zu nutzen, ist also vor allem Achtsamkeit gefragt. Denn ja, in einem schwierigen Moment kann es besser für uns sein, das nächste schmerzhafte Thema erst einmal nach hinten zu schieben, anstatt gleichzeitig auf drei Baustellen arbeiten zu wollen. Aber wichtig ist, dass wir uns der schwierigen Themen irgendwann bewusst annehmen – und zwar am besten dann, wenn wirklich Zeit und Raum haben, uns auf sie zu konzentrieren.