Eco-Gender-Gap: Müssen wir Frauen jetzt auch noch das Klima retten?

Frauen essen weniger Fleisch, fahren kleinere Autos (wenn überhaupt), kaufen mehr Bio und engagieren sich stärker für das Klima als Männer. Müssen wir jetzt neben Job und Care-Arbeit auch noch den Planeten retten?

Frauen essen weniger Fleisch, fahren kleinere Autos (wenn überhaupt), kaufen mehr Bio und engagieren sich stärker für das Klima als Männer. Müssen wir jetzt neben Job und Care-Arbeit auch noch den Planeten retten?

Wenn ich zur Arbeit radle, beim Kochen den Deckel benutze oder mich zu meiner Nachbarin in den Fiat quetsche, um zum Recyclinghof zu fahren, dann ist das ganz normaler Alltag. Dass ich damit zu der Hälfte der Bevölkerung gehöre, die umweltfreundlicher lebt als die andere, war mir lange nicht bewusst. Bis ich auf den Begriff des "Eco-Gender-Gaps" stieß, den das britische Marktforschungsinstitut Mintel bereits 2018 prägte. In einer Umfrage hatte es herausgefunden, dass Frauen mehr für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen tun als Männer (71 versus 59 Prozent).

Frauen haben den kleineren CO2-Fußabdruck

Dass Frauen einen kleineren CO2-Fußabdruck haben, liegt an der Art und Weise, wie sie ihren Alltag leben. Zudem engagieren sie sich häufiger aktiv für die Umwelt. Greta Thunberg, Luisa Neubauer, die "Omas for Future" – nicht nur die Pionier:innen der Klimabewegung sind größtenteils weiblich, auch deren Gefolgschaft. Die Personen hingegen, die sie bekämpfen, sind meistens Männer. Männer, die Strom- oder Autokonzerne führen oder wie Donald Trump gleich ganze Nationen. Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit trat der US-Präsident aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus und kündigte an, die Öl- und Gasförderung massiv hochfahren zu wollen.

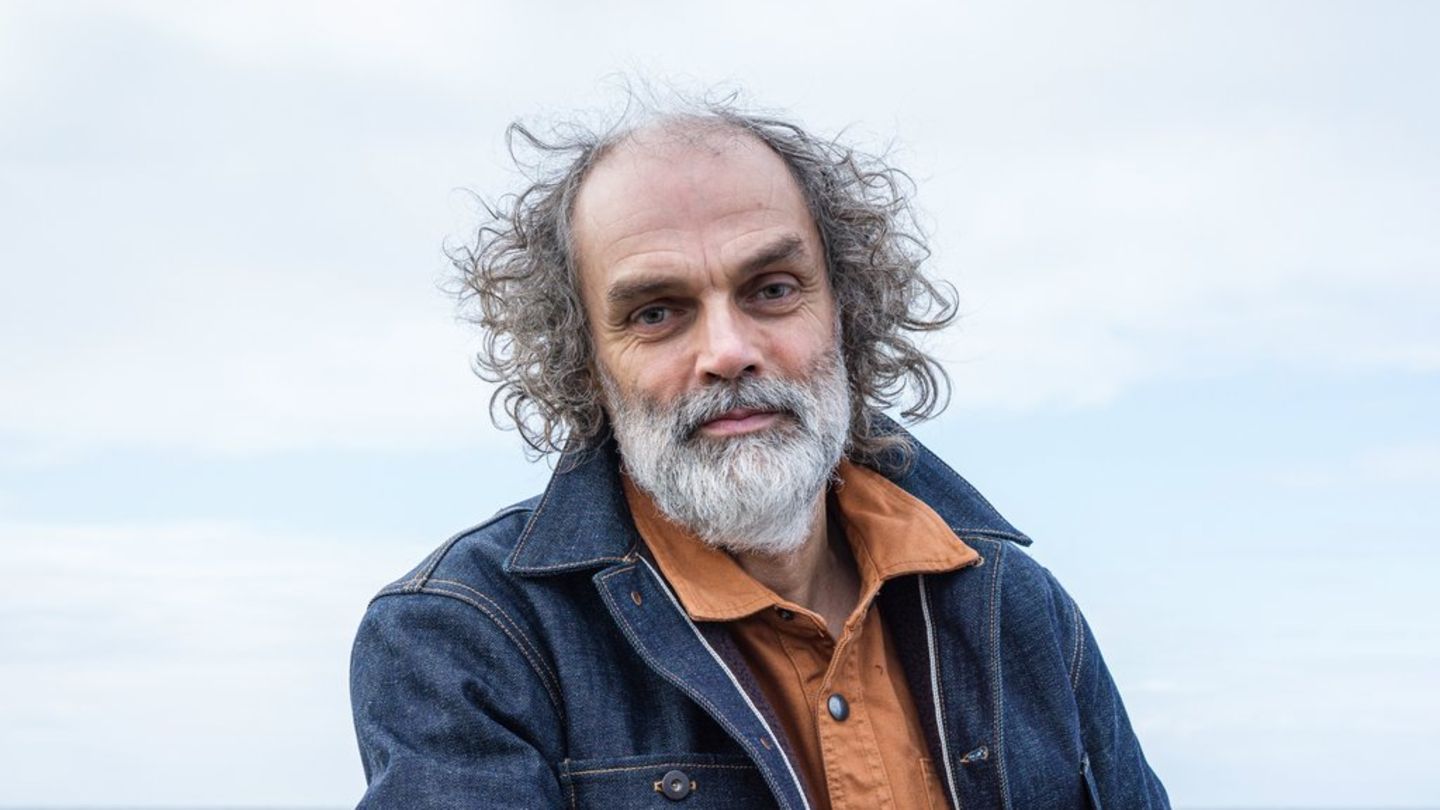

Man ahnt es bereits: Nicht nur Klimasünder, auch Klimaleugner wie der US-Präsident sind häufig männlich. In diesem Zusammenhang hat die Politikwissenschaftlerin Cara Daggett den Begriff der "Petromaskulinität", beziehungsweise der "fossilen Männlichkeit" erdacht, um benzinliebende weiße Männer und deren autoritäre Gegenbewegungen zum Klimaschutz zu beschreiben.

Der Alltag von Männern und Frauen

Mehrere Studien zeigen, dass Frauen häufiger Bio-Lebensmittel kaufen, weniger Fleisch essen und eher öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Männer fahren die dickeren Autos und sind häufiger am Grill zu finden als im Gemüsebeet. Da Frauen vielfach für den Haushalt verantwortlich sind, sind sie laut der britischen Studie auch diejenigen, die eher darauf achten, zu recyclen und Wasser und Energie zu sparen, etwa indem sie die Heizung runterdrehen, wenn sie das Haus verlassen. Und sie entscheiden großteils, was eingekauft wird. Das hat längst auch die Wirtschaft erkannt: "Nachhaltige Produkte werden oft eher an ein weibliches Publikum vermarktet. Im Gegensatz zu Autos und Fleisch – beides klassische "'Männerprodukte'", schreibt die Journalistin Inka Zimmermann bei "MDR Wissen".

Die Geschlechternormen

Dass das alles ziemlich klischeehaft klingt, ist kein Zufall: Mitverantwortlich für den Eco-Gender-Gap sind traditionelle Geschlechterrollen und -stereotypen, die Frauen eher zu Kümmernden machen und Männer eher zu Klimasündern. Nicht nur die häusliche Care-Arbeit, auch Nachhaltigkeit ist in der Gesellschaft eher weiblich konnotiert. Da gilt es teilweise als "unmännlich", den Müll zu trennen, kein Auto zu fahren oder sich um den Planeten zu sorgen. Eine wissenschaftliche Studie zur Geschlechterkonformität hat gezeigt: Mancher Mann hat sogar Angst davor, als schwul zu gelten, wenn er sich als vegan outet oder mit dem Jutebeutel beim Einkaufen gesichtet wird. "Geschlecht und mithin Männlichkeit sind ein wesentlicher Faktor für Fleischkonsum", schreibt auch die "Bundeszentrale für politische Bildung", und "Die Zeit" fragt: "Brauchen echte Männer Fleisch?".

Das Geld

Auch die finanzielle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hat Einfluss auf den Eco-Gender-Gap. Männer haben weltweit mehr Geld für CO2- intensive Hobbys wie PS-starke Autos, Yachten oder Privatjets zur Verfügung. Da wundert es nicht, dass Untersuchungen aus mehreren Ländern gezeigt haben, dass "Männer mehr oder weniger überall einen 20 Prozent höheren Carbon Footprint haben als Frauen", wie die Soziologin Ulrike Röhr in ihrer Rede bei der Heinrich-Böll-Stiftung sagte. Auch sie ist im Umweltschutz aktiv: Sie hat "Genanet", die Wissenschaftsplattform für Gender, Umwelt und Nachhaltigkeit aufgebaut und das Netzwerk "GenderCC - Women for Climate Justice" mitbegründet.

Wie lassen sich mehr Menschen fürs Klima gewinnen?

Ein großer Teil der Care-Arbeit für den Planeten wird also via Geschlechternormen und ungleicher Vermögensverteilung den Frauen aufgebürdet. Sie erledigen nicht nur das Gros der Sorgearbeit in den Familien, sie engagieren sich auch stärker für die Umwelt. "Feminisierung der Umweltverantwortung" nennt das die Klimapolitik-Expertin Gotelind Alber. Und obwohl Frauen im Durchschnitt weniger zum Klimwandel beitragen, sind sie tendenziell stärker davon betroffen, auch das haben Untersuchungen gezeigt. "Bei Hitzewellen sterben hierzulande vor allem ältere Frauen – selbst wenn man herausrechnet, dass es mehr ältere Frauen als Männer gibt", so Alber.

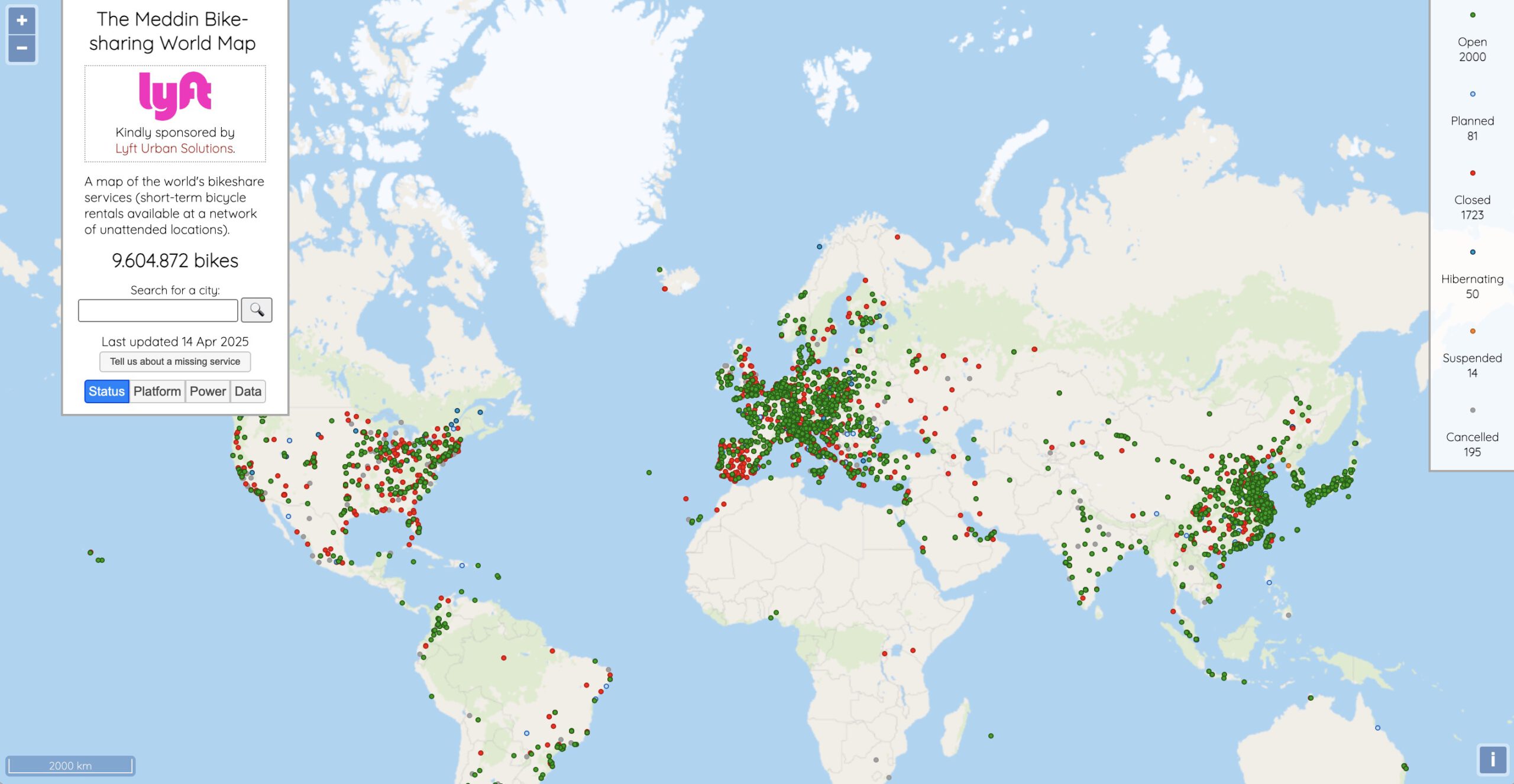

Was also tun? Eine Möglichkeit könnte eine gendersensiblere Ansprache sein. Denn eine weitere Studie kam zu dem Schluss, dass Männer tendenziell offener für technologische Innovationen sind als Frauen – etwa beim Thema Elektromobilität oder Carsharing. Dies könne man sich zunutze machen, schlägt Inka Zimmermann vor: "Das könnte aus politischer Sicht bedeuten, dass man mehr Zustimmung von Männern für Klimapolitik erreicht, wenn nicht Ethik im Vordergrund steht, sondern technologischer Fortschritt".

© RTL