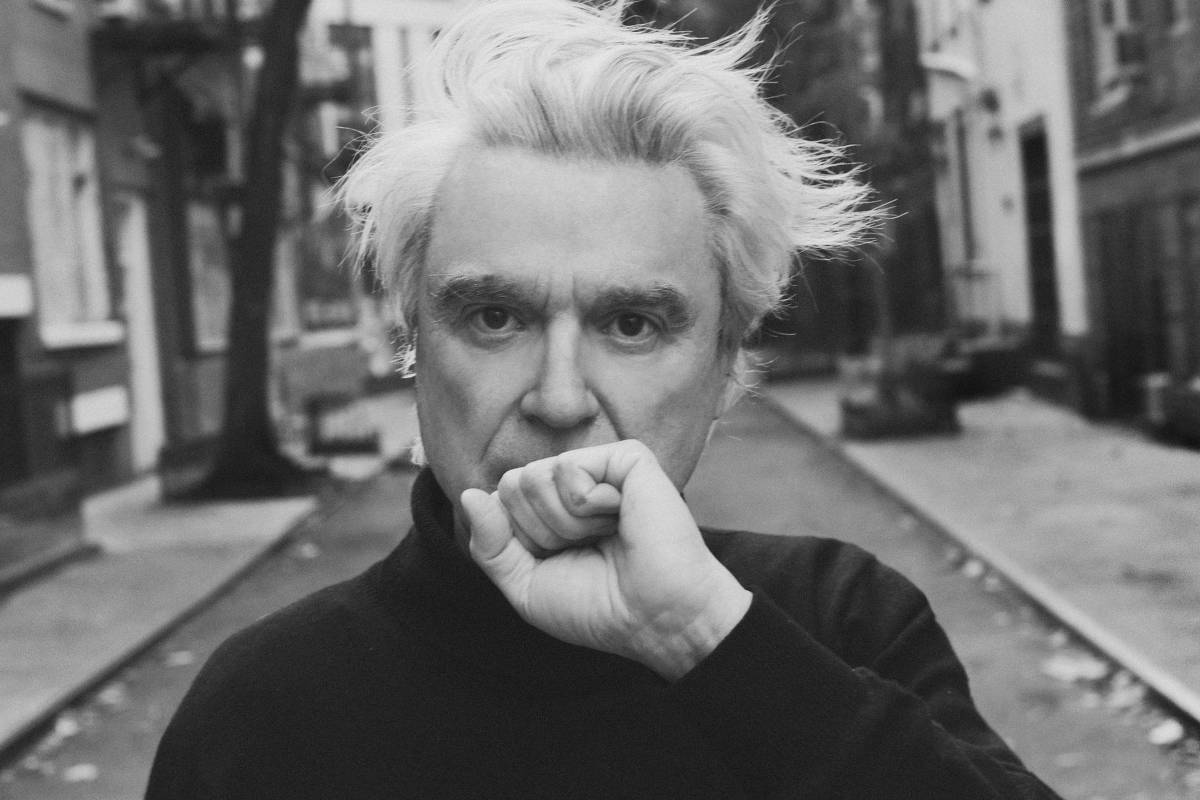

Steve Diggle (Buzzcocks): “Se a escala de um show bom vai a 10, o Brasil faz ir a 15”

"Quando começamos, a gente gostava muito de krautrock e bandas alemãs como Can e Neu! E eles eram bastante experimentais! Mas também gostávamos da música pop dos anos 60. Então decidimos juntar essas coisas"...

entrevista de Guilherme Lage

Você já deve ter caminhado por aí, perdido em pensamentos, cantarolando “ever fallen in lin love with someone, ever fallen in love…” sem conseguir lembrar exatamente de onde conhece essa música. Ouviu numa festa? Numa coletânea, talvez? Pois saiba que você anda cantando um dos maiores clássicos do punk rock inglês, saído das mentes de uma das duplas mais icônicas do gênero: o saudoso Pete Shelley e Steve Diggle, do Buzzcocks.

O duo faz parte daquelas duplas lendárias que ajudaram a cristalizar o punk no final dos anos 70. Tipo Joe Strummer e Mick Jones e Joey e Johnny Ra…é melhor parar por aqui. Ah, deixa, dois caras que não se bicam e são adultos o suficiente para não sair na porrada por 15 anos merecem sim estar nesta lista.

“Ever Fallen in Love” está em “Love Bites”, de 1978, segundo disco da banda de Manchester. Naquela época, quando “Oi!” ainda era só um cumprimento, o punk britânico bebia de outras fontes, como o power pop, caso do Buzzcocks. A banda começou dois anos antes, formada por Shelley e o então vocalista Howard Devoto. Diggle entrou depois, como baixista. Os três se conheceram num show dos Sex Pistols. Estavam ali para encontrar outras pessoas, mas um tal Malcolm Mclaren apresentou Steve a Pete, que estava na bilheteria do rolê, e o resto é história.

A formação com Devoto durou pouco: um ano depois (putz… logo em 77), Howard resolveu sair (para formar o Magazine) e Pete assumiu os vocais com Steve se transferindo para as seis cordas. A banda lançou “Another Music For a Different Kitchen” pouco antes de “Love Bites”, naquele mesmo 1978, entrando para uma seleta lista de bandas que lançaram dois álbuns históricos no mesmo ano (junto de Black Sabbath e poucos outros). O disco trazia algo que ainda não havia sido tentado na cena inglesa. Como o próprio Steve narra nesta entrevista, o Buzzcocks tinha o dom de pegar uma música pop e levá-la para um lugar super estranho.

Tudo na banda gritava “Manchester”. Não apenas nos sotaques, mas também no jeito de se vestir, de ser portar, eram autênticos filhos da classe trabalhadora, como seus conterrâneos do Joy Division (que, aliás, também estavam no histórico show dos Pistols). O espírito da Manchester era justamente esse, os diamantes lapidados nos chãos das fábricas, a poesia que nascia da labuta. As rachaduras da máquina que a faziam ruir por dentro. O grupo estourou e depois de várias aparições no “Top of The Pops” e um tipo diferente de tensão (“A Different Kind of Tension”, 1979), ficaram de saco cheio.

Em 1981, numa atitude de dar inveja a qualquer um que já quis mandar o próprio emprego para a casa do caralho, os quatro jovens, ainda com seus 20 e poucos anos, disseram: “Cansei! Te vejo por aí”. Cada um tomou seu rumo: Diggle formou o Flag Of Convenience com o baterista John Maher e Shelley saiu numa respeitada carreira solo. O desencontro durou oito anos até que, em 1989, Pete e Steve se trombaram e não se largaram mais. A banda passou por diversas mudanças de formação, mas o cerne criativo se manteve por mais 29 anos e rendeu outros sete álbuns (como “Buzzcocks“, de 2003, e “Flat-Pack Philosophy”, de 2006). O último a contar com os riffs e guitarras de Pete foi “The Way”, 2014. Quatro anos mais tarde, o lendário músico partiu deste mundo, vítima de um ataque cardíaco, aos 63 anos.

Mesmo que tenha encarado o microfone em clássicos como “Harmony in My Head” e “Autonomy”, Steve Diggle não era o mais acostumado dos músicos a estar na frente do palco. Isso mudou naquele ano, quando precisou se tornar o único compositor e vocalista da banda. Este postou solitário rendeu o ótimo “Sonics In The Soul” (2022), disco que trará o Buzzcocks ao Brasil em maio, para duas apresentações, uma em São Paulo (24 de maio / ingressos) e a outra em Curitiba (25 de maio / ingressos). Ele também lançou uma biografia em 2024: “Autonomy: Portrait of a Buzzcock”, ainda inédita no Brasil.

Sobre o amigo e parceiro Pete, Diggle rememora: “Às vezes é difícil para mim acreditar que realmente faz tanto tempo que ele morreu”, confessa em entrevista ao Scream & Yell. No nosso papo ainda houve espaço para falar da chuva de Manchester, de turnês históricas e brodagem ao lado do Clash e do Nirvana, sobre a arte de massacrar televisores e do potencial sonoro de um aspirador de pó. Sem contar o questionamento filosófico: afinal, dessa vida, o que se leva?

Você já disse, inclusive em seu próprio livro, que é um mancunian (pessoa nascida em Manchester) antes de ser um Buzzcock. Pode falar um pouco sobre sua relação com a cidade e como ela te inspira como músico e pessoa?

Então, é aquela coisa de crescer em um lugar e ele meio que ajudar a te formar enquanto pessoa, em quem você é. Quando você cresce em Manchester, isso meio que faz parte do seu DNA, fica para sempre em você. Isso tem muito a ver com quem você se torna, com quem você foi quando era jovem. Aí de repente você está em uma banda, e isso começa a aparecer no que você faz. A música do Buzzcocks vem de Manchester, há coisas aqui que te influenciam, nos seus pensamentos, como você se conecta com as pessoas. Se tivéssemos nascido em outro lugar, seria outro tipo de Buzzcocks, sabe? (risos). Mas aí sua banda se torna internacional e você percebe que o que está escrevendo é sobre a condição humana, é algo que todo mundo pode se conectar em qualquer lugar do mundo, e é isso que é importante. Há diferenças, mas todos somos humanos, em todos os lugares do mundo, todos nós passamos pelas mesmas coisas. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam do Buzzcocks, porque elas conseguem se identificar com o que dizemos e fazemos, é algo meio que: “ah, eu também já passei por isso”. E isso é muito importante!

Você já veio ao Brasil, sabe como o público é barulhento e apaixonado por música. E o Buzzcocks faz um tipo de música que é muito fácil de se identificar, porque é direta e simples e muito fácil de se conectar. É nisso que você pensa quando está compondo?

Sim, meio que a música sai desse jeito, esse tipo de som meio que se destaca. E você está certo, é muito simples, mas eu acho que a simplicidade é tudo. Fazer algo simples e se comunicar é mais difícil que fazer algo complicado e não se comunicar, sabe? Tem que ser simples e muito direto também, as guitarras, as músicas têm estruturas que você consegue se lembrar, as letras são fáceis de entender, isso é muito importante quando se trata de comunicação. Nós não nos concentramos conscientemente em sentar e compor desse jeito, mas é simplesmente quem nós somos, sabe? Acho que é a mágica da música também, porque nos shows é o mais importante. Nós vemos as pessoas que vão aos shows e elas estão super animadas, e aquela coisa de “uau, todo mundo entende”. Essa é a melhor coisa, essa atitude do rock n’ roll, porque é uma celebração, mas também te dá a oportunidade de sentir e expressar outras emoções também.

Falando sobre o álbum “Sonics In The Soul”, ele foi escrito durante a pandemia, certo? Algumas músicas do disco me deram um pouco essa sensação de “saudade” de algo, como “Manchester Rain”, que me parece meio sobre ver uma versão sua mais jovem na chuva de Manchester. E também “Nothingless World”, que me fez pensar um pouco em uma pessoa que observa a vida dela passar. Concorda?

Olha, há muitas coisas ali, mas você está certo sobre “Manchester Rain”. Antes do lockdown e toda aquela loucura, nós estávamos fazendo um show em Manchester e estava chovendo do lado de fora. E lá havia uns moleques e eles estavam falando “nós vamos montar uma banda! Nós os adoramos” e eu pensei: esse era eu 40 anos atrás! Foi muito inspirador, sabe? Mas não é só sobre a chuva, é também uma chuva metafórica, então acho que essa parte entra sim nessa questão de “saudade” dos velhos tempos. E daí vem toda essa questão da letra: “How do you solve a problem deep inside? How do you solve a problem you can’t explain? Standing on the corner, standing in the Manchester rain” (cantando). Pode ser uma chuva de verdade ou pode ser uma chuva metafórica na sua alma (risos). Às vezes até mudo a letra da música, para dar esse toque. Mas você está certo, é meio que estar encurralado contra uma parede: como você resolve esses problemas? Como lida com essas coisas? É sobre isso que estou cantando em “Manchester Rain”.

Já “Nothingless World” é mais uma declaração filosófica,. Porque muitos filósofos falam sobre mundos sem nada, sem significado, de que nada significa nada no final das contas. É uma música bem existencial e ao mesmo tempo muito sem significado no final, entende? Porque mesmo quando nada está bom na sua vida, isso realmente importa? Porque no fim você vai morrer, sabe? Isso acontece (risos). (A música) Era sobre isso na verdade: “nothing means nothing in a nothingless world”. Uma vez que você sabe disso, aí pode começar a viver (risos). Porque as pessoas pensam: se eu tiver uma casa grande, um carrão, eu vou ser feliz ou vou ser isso ou aquilo e é tão insignificante no final, porque você não pode levar uma casa grande, não pode levar um carrão para o túmulo, e isso não é o fim do mundo. O que importa é o sol brilhando no fim da rua enquanto você caminha, o que importa é que você está vivo. Essa música é mais uma declaração filosófica mesmo. E é uma música legal, é diferente do resto do disco, não é?

Sim! Falando um pouquinho agora sobre o Pete e a morte dele. Você sempre foi um compositor na banda, mas como foi para você se tornar o único compositor? E o único vocalista? Foi um desafio? Tipo “o que eu tô fazendo?” ou “não, a gente precisa seguir em frente e é assim que vai ser daqui pra frente”?

Foi uma época extremamente dolorosa, porque Pete e eu estávamos juntos há 43 anos, então perdi um irmão e um amigo, não só um parceiro de composição. Foi muito difícil, não só na questão de subir no palco e tocar, mas também de pensar “nossa, ele não está mais aqui”… Estávamos acostumados um com o outro. Era eu e ele vivemos toda aquela cena, tivemos alguns membros diferentes na banda, mas eu e ele estávamos sempre juntos. (Perde-lo) Foi muito doloroso, triste, eu não conseguia nem pegar na guitarra por um tempo depois que ele morreu. Aí um dia decidi pegar a guitarra para ver se eu ainda conseguia tocar e cantar “What Do I Get?”. Cheguei ao primeiro refrão e tive que largar a guitarra, porque era ele quem cantava aquela música (risos). E eu fiquei pensando: “Porra! O que eu vou fazer em um show?”

Mas aí, enquanto as semanas passavam, nós tínhamos alguns shows (pré-agendados) para fazer, que nós faríamos como Buzzcocks, com o Pete. Então pensamos em fazer esses shows como tributo a ele. Por isso tive que deixar as músicas boas para esses shows. Recebemos alguns convidados, fizemos uma grande celebração e depois daquilo tínhamos mais shows marcados. Não teve jeito, eu tive que me recompor e fazer aqueles shows, passar por essa transição. Houve um momento de confusão de “será que é isso mesmo? Ainda somos o Buzzcocks, mas ainda deveríamos ser?” Foi um tempo muito emocional. Foi uma escolha continuar tocando essas músicas, as dele e as minhas também. Mas quando fizemos o “Sonics In The Soul”, foi um pouco estranho, porque existia aquela dinâmica: ele compõe algo, depois eu componho algo, e isso não existia mais. Então pensei: como trazê-lo comigo para esse disco de alguma forma? A primeira faixa, “Senses Out Of Control”, ela se parece muito com o início do Buzzcocks. Enquanto eu compunha algumas músicas, tinha esses flashbacks do nosso primeiro ensaio como banda, e pensei “porra, isso nunca mais vai acontecer, aquele momento nunca mais vai acontecer”. E pensei: “vou compor uma música que nem quando fizemos no nosso primeiro ensaio” e “Senses Out Of Control” saiu meio que desse sentimento. No background coloquei um pouco do Pete, no “oh, no!” (risos). Ele sempre fazia esse tipo de coisa, era a cara dele. Então ficou “senses out of control, oh no!” (risos). Passei por todas as etapas do disco e, pensando um pouco nisso, escrevendo do meu jeito e do jeito que penso que ele escreveria, esse processo todo de compor o disco foi como uma viagem para mim, sabe? De ter e transmitir uma experiência completa.

É igual a um livro: você tem que ler a primeira página e depois a última página, é assim que chega ao fim da história. Então fiz do álbum uma experiência completa, como uma boa volta numa montanha-russa. Queria que fosse uma experiência igual era com os discos nos anos 70, eles eram uma experiência completa, aquela coisa de ir do início ao fim do álbum. E você tem essa experiência com o “Sonics InThe Soul”. Hoje em dia a molecada escolhe o que ouvir no Spotify “hum, vou ouvir essa e aquela música”, não escuta álbuns inteiros, não têm toda a experiência. E é engraçado, porque na época que a gente comprava discos, você comprava pelos hits (risos), aí você ficava enjoado deles e pensava: “Vou ouvir o disco todo”. E então se apaixonava (pelas outras músicas e pelo álbum como um todo) (risos). Mas hoje a molecada tem tudo nos próprios celulares. Então acho que eles têm a própria experiência, é o que eu espero. Mas voltando ao Pete, são coisas da vida. Nós precisamos superar coisas, e precisamos encarar a realidade de que as pessoas morrem e nós precisamos seguir em frente, e foi isso que fizemos. Não consigo acreditar que esse ano já se completam sete anos que ele morreu. Para mim parece que foi há dois anos, ou melhor, parece duas semanas! Estou como frontman da banda há sete anos. Não dá para acreditar, é muito estranho, você não acha? É muito estranho como passamos tão rápido por essa vida.

Algo que eu sempre quis perguntar às bandas seminais do punk rock inglês: vocês levaram os Sex Pistols para Manchester em 1976, certo? Eu sempre me perguntei se existia algum tipo de camaradagem entre vocês, entre vocês, o Clash, os Sex Pistols. Vocês eram próximos?

Sim, muito! Todos nós começamos meio que na mesma época, e éramos todos como irmãos! Nós trouxemos os Sex Pistols e foi aí que nós nos conhecemos e ficamos unidos. Depois fizemos a “White Riot Tour” com o Clash. Nós nos conhecíamos muito bem, éramos todos muito amigos. Era a mesma coisa com o The Jam, com o The Damned (que tocou no Brasil recentemente), havia essa união no punk rock em 76. Era uma época em que nos ajudávamos, andávamos juntos, com os Pistols e o Clash. Não existia nenhum tipo de rivalidade, muito pelo contrário, era todo mundo muito junto.

Eu sempre adorei punk rock, assim como outros amigos e sempre amei o “Another Music in a Different Kitchen”! Pode me falar um pouco sobre como foi gravar aquele disco? Vocês eram jovens pra caramba, uns 21, 22 anos.

Nossa, sim! A gente tinha só 22 anos, não dá nem pra acreditar (risos). Aquele foi um ótimo álbum, porque os Sex Pistols tinham acabado de lançar o “Never Mind The Bollocks”, e o Clash tinha acabado de lançar o primeiro álbum (“The Clash”). Na época que gravamos o nosso primeiro, que não foi muito depois, eu havia escrito “Fast Cars”, que nem é uma música que curto tanto, mas havia também uma música chamada “Autonomy”, que era um pouco mais experimental. Naquela época ninguém estava fazendo aquele tipo de música, não havia tanto espaço assim. Havia também outra música chamada “Fiction Romance”. Então começamos a experimentar com as guitarras, coisas nas estruturas, mais angulares.

Quando o álbum saiu muita gente vinha falar comigo sobre isso, então acho que o disco inspirou muita gente, sobre o que elas podiam fazer. Isso deu uma identidade ao Buzzcocks também. As pessoas ouviam e falavam: “Que porra é essa? O que eles estão fazendo?” (risos). Isso nos destacou um pouco das outras bandas porque fomos os primeiros. No início todo mundo pensava “ah, as bandas de punk rock, elas são todas iguais”. Aí quando começamos a fazer discos e o Clash começou a fazer outros álbuns, nós ganhamos uma identidade. Houve todo um desenvolvimento a partir daquilo. Mas aquele primeiro disco é ótimo, e você tem razão, não acredito que eu tinha só 22 anos (risos), é incrível (mais risos). É engraçado porque nessa idade você não sabe de muita coisa, ou acha que sabe de tudo, mas acaba quebrando a cara, né? Olha para trás e pensa: “Porra, eu não sei o que estou fazendo hoje em dia, imagina naquela época” (risos). E era uma época mágica também, porque imagina, em 76, 77, foi quando o punk rock explodiu no mundo todo, todo mundo estava comprando discos, acho que a mágica daquele tempo me transporta de volta a aquele álbum. Havia algo no ar, sabe? É o tipo de coisa que acontece a cada…. sei lá, 10 anos, e é sempre um momento incrível.

E nos anos 90 vocês fizeram uma turnê com o Nirvana, pra mim isso foi meio que ver um ciclo se completando, porque o Nirvana vinha dessa cena underground e vocês são meio que padrinhos do grunge. Aquele pessoal adorava vocês. Bandas como Mudhoney e Nirvana sempre adoraram vocês. Como foi essa tour?

Bom, o grunge era o punk na metade da velocidade, né? (risos). Mas foi ótimo! Nós estávamos tocando em Boston e “Teen Spirit” tinha acabado de sair, o “Nevermind” tinha acabado de sair. (A música) Estava estourada em todo o mundo. Nós tínhamos um show chamado “Trade Test Transmissions”, que o palco tinha um monte de televisores, e toda noite eu destruía uma televisão, na verdade, umas seis por noite (risos). E então estávamos no palco em Boston e assim que saímos, encontramos os caras do Nirvana no camarim, eles vieram falar com a gente. O Kurt chegou para mim e disse: “Eu adorei o jeito que você quebrou aquela televisão”! (risos) E completou: “Eu quero quebrar uma também”. Falei pra ele: “Bora sair em turnê juntos e eu te mostro como se faz” (risos). E foi isso que rolou, nós tocamos na Europa com eles, e nos tornamos ótimos amigos naquela turnê. Ficamos amigos do Dave Grohl, do Krist Novoselic, do Pat Smear, foi uma ótima turnê. Claro, ele se matou no final, mas viajamos juntos e foi incrível, e eles amavam o Buzzcocks… Lembro de estar no ônibus de turnê com o Kurt e ele adorava “Harmony in My Head”, por causa do som do vocal, aquele som mais gutural. Contei a ele que fumei 20 cigarros para conseguir aquele som e ele ficou fascinado. Ele era ótimo, todos eram. Dave, Krist, todo mundo.

Tem algo sobre as bandas de Manchester, que quando ouço, seja vocês, ou o Joy Division, Stone Roses ou até mesmo o Oasis, penso: “Hum, essa banda é de Manchester”. O que você acha que faz com que as bandas daí tenham um som tão identificável e tão único?

Isso é meio incrível, não é? Porque nós começamos o Buzzcocks, aí o Joy Division apareceu e levamos eles em turnê. Depois vieram os Stone Roses, agora o Oasis. Eu acho que é meio que a mentalidade de Manchester. Eu não sei o que é, se há algo na água, mas é que Manchester é uma cidade bem grande, mas não é tão grande quanto Londres. Acho que temos tempo de olhar para dentro de nós mesmos um pouco, perceber coisas. As músicas saem diferentes quando é uma banda de Manchester do que quando você tem alguém de Manchester tocando em uma banda de fora, sabe? É algo mesmo sobre a mentalidade, do que acontece por aqui, como se traduz em música. É realmente identificável quando algo vem de Manchester, mas ainda é um mistério. Mas que bom, porque é incrível a quantidade de boas bandas que saem daqui (risos). Acho que é um bom ambiente para se trabalhar em música. Chove muito, então você não pode ir à praia (risos). Então é aquela coisa: “É, vou ter que me virar com música mesmo” (risos).

Quando ouço Buzzcocks, principalmente do fim dos anos 70, é bastante experimental, mas ao mesmo tempo dá para perceber a influência da música pop dos anos 60, também de bandas alemãs daquele tempo. Como vocês se inspiraram nisso e levaram para a sua música?

Bom, quando começamos, a gente gostava muito do krautrock de bandas alemãs como Can e Neu! E eles eram bastante experimentais! Mas também gostávamos da música pop dos anos 60. Eram boas músicas, sabe? Aquele tipo de canção que você consegue cantar mesmo. Então decidimos colocar essas coisas juntas. Porque às vezes, no Buzzcocks, o que acontece é mesmo essa questão mais angular. As músicas começam legais, fáceis, e aí de repente vão para esse lugar muito esquisito. Parece que não devia funcionar, mas funciona. Acho que esse é o poder do Buzzcocks, trazer uma certa estranheza para uma música pop, algo que não necessariamente faz sentido ou “está totalmente certo”, mas é isso que nos deu grande parte da nossa identidade. Tipo, quando eu era jovem, tinha uns 16 anos, eu acordava e minha mãe estava limpando a casa com um aspirador e eu ficava louco (risos): “Você pode desligar isso?!!! Estou de ressaca”. Depois comprei umas caixas de som e coloquei no meu quarto junto com um gravador, e gravava do meu quarto o barulho do aspirador e comecei a tocar o barulho nas minhas caixas de som, e pensei: “Nossa, isso é White noise, que incrível, e eu só gravei um aspirador” (risos). Foi daí que percebi que havia possibilidades tão boas em barulhos assim tanto quanto em música pop.

Por fim, o que você está esperando dos shows no Brasil? Vocês já vieram aqui algumas vezes, você se identifica com as plateias brasileiras de alguma forma? Porque a galera é maluca, muito agitada.

Nossa, eu amo isso, quanto mais agitada, melhor, porque esse é o espírito. Porque mesmo que eles conheçam as músicas, você não está lá só para tocar as músicas, está lá para dividir uma experiência! Uma experiência incrível de uma hora e meia, algo mágico. É onde você vê deus, o diabo, tudo (risos), tudo que conecta nossa espécie. Momentos difíceis, momentos bons, tudo junto em um mesmo lugar. A plateia brasileira é incrível, vocês queimam por dentro, e eu amo isso. Eu amo tocar para plateias brasileiras, é mágico. Melhora totalmente qualquer experiência, levam para outro nível. Se a escala de um show bom vai a 10, o Brasil faz ir a 15. E é disso que eu gosto, precisamos de empolgação!

– Guilherme Lage (fb.com/lage.guilherme66) é jornalista e mora em Vila Velha, ES. Leia outras entrevistas dele!

![Na intimidade da arte fotográfica[À Sua Imagem]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3xTDncqPPQLL6Z3Vk6C-saHZ5-a0EwP2zRynM1yxjCwxr6eib8hM4NTla42rgR9RseH3LBfZQQTEhWSiJjBJA5pXRldX85P4Bonbt5iLCvQtJ-3cJuqfwphzhQXIr2Y36DEWHlUvkfeWzxt33IcmSekvsUbJ_yqtQoZRPFrIRihAvY0R2kUYAsQ/w1200-h630-p-k-no-nu/A%CC%80%20SUA%20IMAGEM.png)

.jpg)

.jpg)