Лес за деревьями — как вернуть интернет к корням

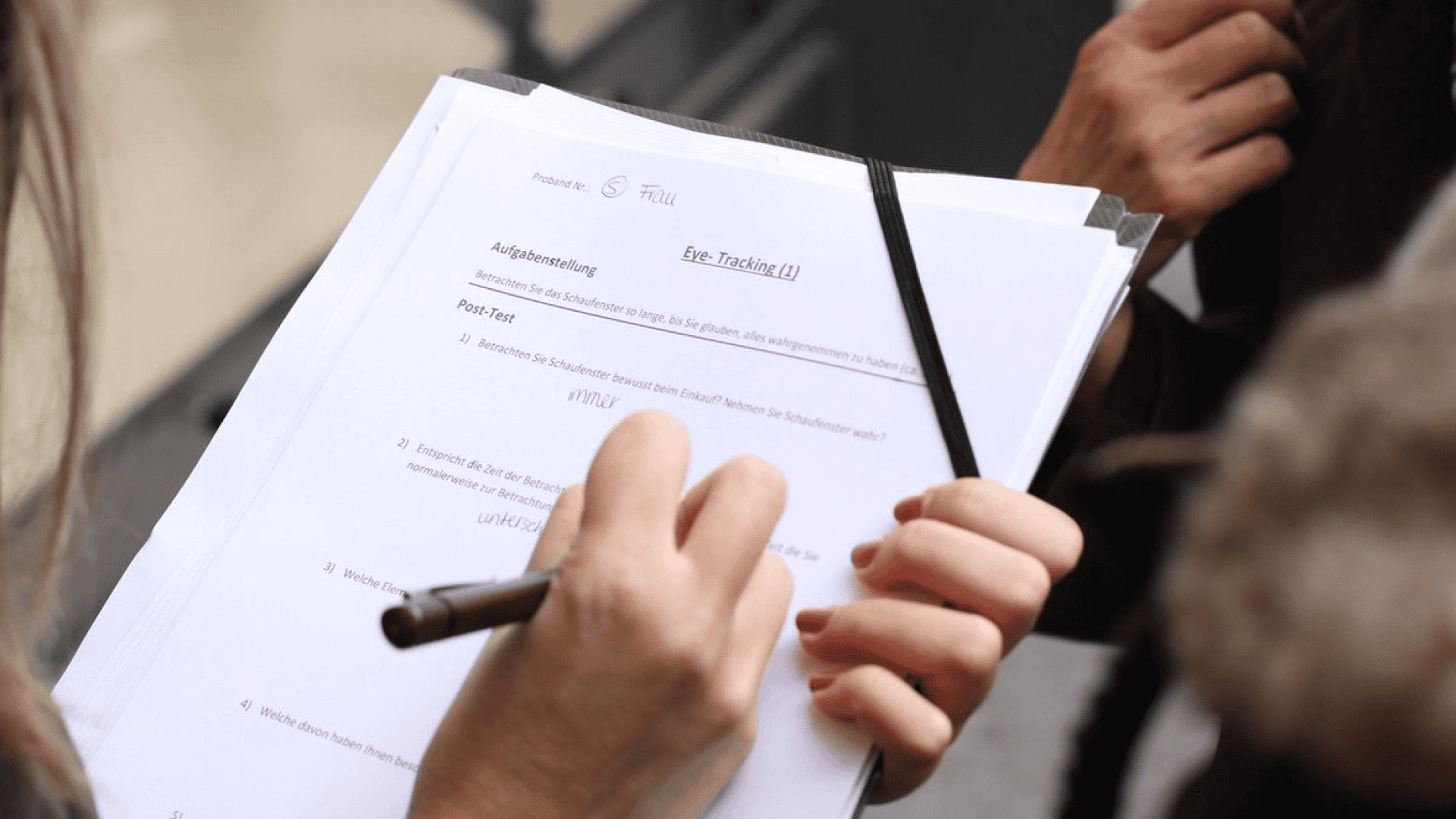

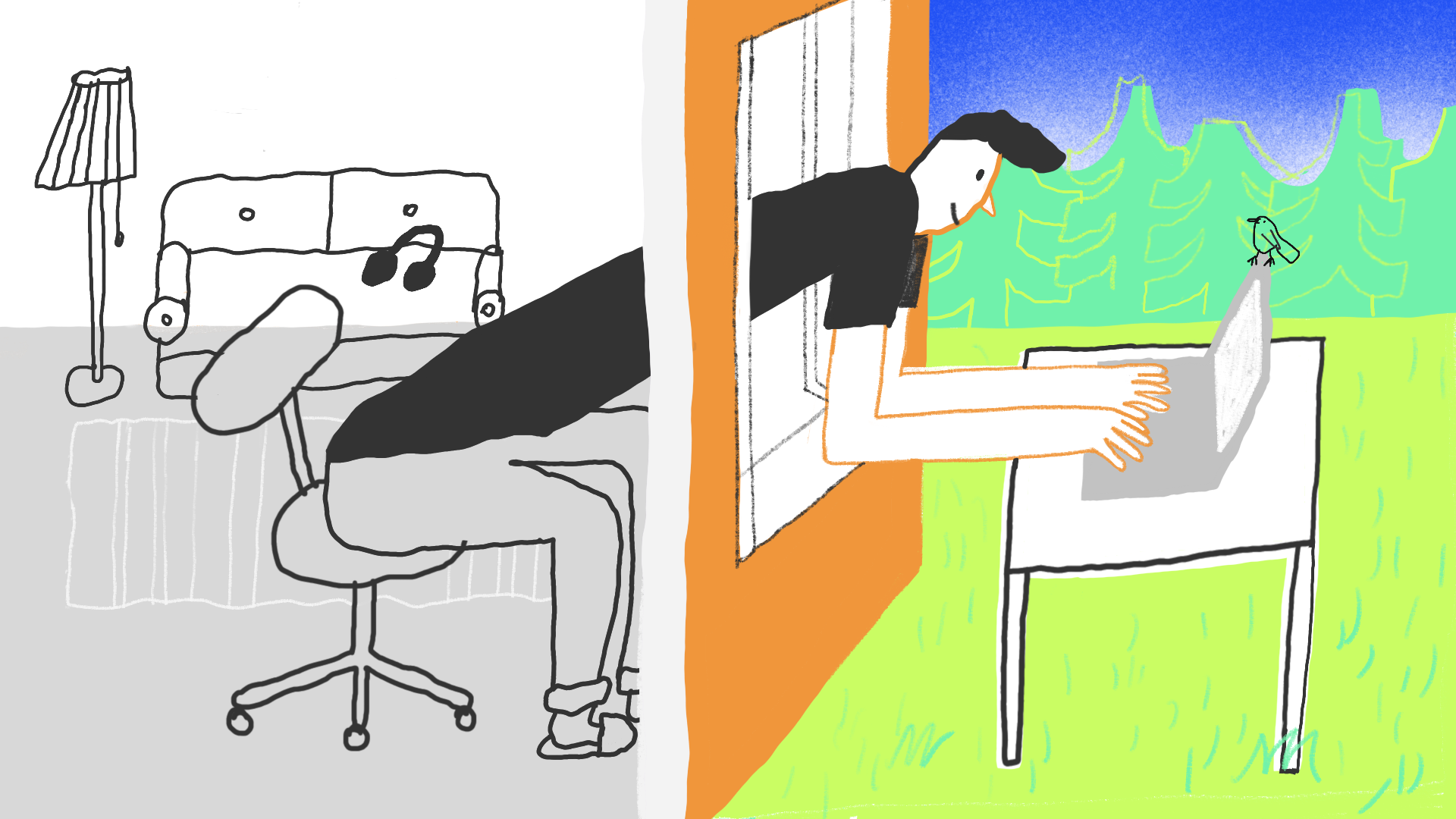

Среднее время прочтения — 22 мин. «Мы перестарались, приручая интернет» — с таким неожиданным заявлением выступают авторы статьи. В своих рассуждениях они сравнивают интернет с экосистемой, которая когда-то процветала, а теперь вымирает из-за чрезмерного контроля со стороны технологических гигантов. Это вовсе не голос вопиющего в пустыне — есть целые сообщества, которых волнует проблема монокультурности и регулирования в интернете. Теперь, когда интернет кажется чем-то вроде лужайки перед домом, многие люди ностальгируют по эпохе первопроходцев.

«Слово для леса и мира одно» — Урсула Ле Гуин

В конце 18 века прусские и саксонские чиновники вместо дремучих многообразных лесов стали высаживать ровные ряды деревьев одного вида. На протяжении веков для людей, живущих поблизости, леса служили источником пищи и лекарственных трав, кровом и убежищем, местом выпаса животных. Однако на ранней стадии формирования государства лес был просто источником древесины.

Так называемое умное лесоводство — своеобразная хитрость для роста страны. С ним гораздо легче стало учитывать и прогнозировать масштабы заготавливаемой древесины. В управлении лесами землевладельцы больше не полагались на умелых лесников. Хватало и того, чтобы низкоквалифицированные рабочие следовали базовым инструкциям для поддержания чистоты монокультуры, параллельно избавляясь от подлеска.

Власть оказалась в руках тех, кто владеет информацией и принимает решения. Спустя десятилетия первый урожай стандартизированной древесины принес этим людям огромные состояния. Хозяева леса снова высадили легкие для рубки деревья — в надежде продлить успех. Если вы читали работы политического антрополога Джеймса Скотта, посвященные анархии и порядку, то вы знаете, что случилось потом.

Это была катастрофа таких масштабов, что для нее создали новое слово — Waldsterben, или «суховершинность». Деревья одного вида и одного возраста не устояли перед штормовыми ветрами, насекомыми и болезнями. Немногие выжившие виды оказались тонкими и слабыми. Теперь аккуратные леса без «лишней» растительности казались мертвыми. Первая баснословная награда была урожаем тысячелетия — произошло высвобождение богатств почвы, накопленных в результате биоразнообразия и симбиоза. Сложное устройство вырубленного леса было подобно гусыне, которая несла золотые яйца.

Из истории немецкого прогрессивного лесоводства можно извлечь вечную истину: упрощая сложные системы, мы разрушаем их. И разрушительные последствия становятся очевидны, когда уже слишком поздно.

Это стремление упорядочить хаос, который обеспечивает жизнеспособность всех организмов, многие биоэкологи называют «патологией командования и контроля». Сегодня из-за такого же стремления к централизации и контролю ради погони за выгодой интернет постигла участь опустошенных лесов.

Золотой век интернета, пришедшийся на 2010-е годы, возможно, оказался тем самым великолепным урожаем, источившим золотую жилу разнообразия. На благодатной почве технологической сферы разрослась сложная сеть межличностных взаимодействий. А сейчас эту же сеть загнали в рамки глобальных механизмов сбора данных, на которых элиты делают огромные состояния.

Хотя технологические компании и любят это слово, онлайн-пространство — не экосистема. Это плантация, высококонцентрированная и контролируемая природная среда. Она ближе к предприятиям промышленного скотоводства или птицефабрикам, которые доводят до исступления живых существ внутри.

Это общеизвестный факт. Мы осознаем это каждый раз, как беремся за телефон. Однако большинство упускает из виду, как глубоко эти установки коренятся в инфраструктуре интернета. Способы и протоколы передачи информации, каналы связи и социальные сети, браузеры и алгоритмы поиска информации. Эти структуры определяют, как мы создаем и используем интернет-пространство. Не только сейчас, но и в будущем.

Объединившись, перечисленные структуры образовали ряд дуополий почти мирового масштаба. Так, на апрель 2024 года браузеры Chrome и Safari заняли почти 85% мирового рынка, а операционные системы Microsoft и Apple — более 80%. Google обрабатывает 84% процента поисковых запросов, в то время как Microsoft — только 3%. Чуть больше половины всех мобильных телефонов выпущены компаниями Apple and Samsung. И более 99% мобильных операционных систем работают на программном обеспечении Google или Apple. Amazon Web Services и Microsoft Azure — два поставщика облачных услуг, которые контролируют более 50% мирового рынка. Почти 90% интернет-переписки осуществляется пользователями почтовых сервисов Apple и Google. Google и Cloudflare обрабатывают около 50% DNS-запросов по всему миру.

Каждой твари по паре может быть и достаточно, чтобы заполнить библейский ковчег и заново заселить разрушенный мир. Но наверняка нет — для управления открытой глобальной «сетью сетей», где каждый имеет равные шансы на внедрение инноваций и победу в конкурентной борьбе. Неудивительно, что интернет-инженер Лесли Дэйгл концентрацию и консолидацию системной архитектуры назвала «изменением климата в интернет-экосистеме».

За изгородью сада — глубокие корни

Интернет сделал возможным существование техногигантов. Благодаря открытому ядру совместимых стандартов их сервисы достигли мировых масштабов. Однако на протяжении последних десяти лет они старались включить различные сервисы-конкуренты с зачастую открытым или коллективным доступом — на чем и стоит интернет — в свои собственные домены. Этот шаг не только повышает эффективность эксплуатации, но и гарантирует, что никто больше не достигнет подобного процветания. Длительный период эволюции в открытом интернет-пространстве для техногигантов подошел к концу. Их интернет перестал быть экосистемой. Теперь это зоопарк.

Google, Amazon, Microsoft и Meta объединяются и укореняются в базовой инфраструктуре. Они усиливают свой контроль за счет сбора данных, вертикальной интеграции, создания частных сетей. При помощи точек перехвата техногиганты скапливают функции разных технических уровней в едином «зернохранилище» тотального контроля. Они могут себе это позволить благодаря остаткам богатства, собранного за время единственной в своем роде глобальной «жатвы».

Закрытая инфраструктура вкупе с обреченностью на технологическую монокультуру лишают нас будущего. В интернете любят говорить о так называемых стеках. Иными словами, это многоуровневая система протоколов, программного обеспечения и аппаратного оборудования, которой управляют разные провайдеры. Результатом этого является ежедневное чудо интернет-подключения. Стеки — сложная динамическая система. Их главная ценность заложена в основной дизайн: чтобы обеспечить устойчивость и универсальность системы и создать пространство для инноваций, ее ключевые функции хранятся порознь.

С момента своего создания интернет эволюционировал. Изначально созданный учеными на деньги армии США для использования в военное время, интернет превратился в ресурс, который работает всегда и везде и при этом доступен каждому. Впрочем, некогда динамичный тетрис с различными «игроками» и «уровнями» в настоящее время затвердевает в континентальную систему плотно стыкующихся тектонических плит. Инфраструктура куда глубже, чем нам кажется с первого взгляда. Это внутренние силы, которые создают горы и управляют цунами. Тот, кто контролирует инфраструктуру, определяет будущее. Если не верите, то примите во внимание тот факт, что в Европе мы всё еще пользуемся теми дорогами и живем в тех городах, которые две тысячи лет назад нанесла на карту Римская империя.

В 2019 году некоторые интернет-инженеры из Инженерного совета интернета (Internet Engineering Task Force — глобальное объединение по стандартизации) забили тревогу. Дейгл, уважаемый инженер, который ранее был председателем надзорного комитета и правления по архитектуре интернета, написал аналитическую записку. В ней говорилось, что консолидация — признак закостенения структур по всему стеку. Это затрудняет вытеснение действующих игроков и нарушает основной принцип интернета — отсутствие «постоянных фаворитов». Консолидация не просто вытесняет конкуренцию. Она сокращает возможный спектр отношений между различными операторами.

По словам Дейгла, «чем больше решения собственников доминируют над коллективно намеченными ходами, основанными на принципах открытости, тем меньше у интернета шансов на выживание». Консолидация убивает сотрудничество между стековыми поставщиками услуг. Она превращает множество разнообразных отношений, конкурентных и взаимовыгодных, в одни единственные — хищнические.

С тех пор объединения по стандартизации попробовали провести некоторые инициативы, направленные на осознание и решение проблемы консолидации. Безуспешно. Увязнув в технических мелочах, неспособные отделаться от интересов заказчиков и от глубоко укоренившейся ценности упрощения и контроля, большинство инженеров за деревьями не увидели леса.

Изнутри интернет концентрирован так, что концов не видно. Снаружи — слишком сложен, чтобы разбираться со всем сразу. Но что если мы отнесемся к интернету не как к «гиперзадаче» судного дня, а как к борющейся за выживание нарушенной экосистеме? Что если мы посмотрим на это не с беспомощным ужасом перед жутким вторжением его нынешних хозяев, а с участием и надеждой?

Технологическая сфера не знает равных в поступательных решениях. Однако, чтобы восстановить естественную среду обитания, понадобится системный подход экологов. Им известно, как продолжать движение, когда все тебя игнорируют и считают, что время упущено. Для экологов привычное дело собраться для совместной работы, чтобы создать очаг разнообразия и устойчивости, который в итоге переживет их всех. Они способны представить себе изобильное будущее, над которым у них уже не будет контроля. Нам же не нужно чинить инфраструктуру — надо вернуть дикую жизнь в интернет.

Что такое ревайлдинг?

Согласно определению Международного союза охраны природы, цель ревайлдинга, называемого также возрождением дикой природы, — «восстановление здоровых экосистем путем создания диких биоразнообразных пространств». Более амбициозный и рискованный, чем традиционная охрана природы, этот подход нацелен на целые экосистемы: на конструирование комплексных пищевых цепей и возникновение сложных межвидовых взаимодействий. Для возрождения дикой природы не столь интересно сохранение конкретных исчезающих видов. Отдельные особи — лишь элементы экосистемы. А если заострять внимание на частностях, то можно упустить целое. Экосистемы разрастаются, подобно компьютерной сети, благодаря разнообразным контактам между составляющими ее компонентами. Как и в компьютерной сети, контакты внутри экосистемы многообразны и плодотворны.

Людям, обеспокоенным судьбой интернета, есть чему поучиться у биологов, занимающихся восстановлением экосистем. Как Пол Джепсон и Кейн Блайт пишут в своей книге «Ревайлдинг: принципиально новая наука восстановления экологии» (Rewilding: The Radical New Science of Ecological Recovery), возрождение дикой природы концентрируется на «возникающих в результате взаимодействия свойствах элементов экосистемы… и переходе от линейного к системному мышлению».

Это принципиально оптимистичный и профессиональный подход к решению проблем, которые кажутся неразрешимыми. Это не микроменеджмент, а создание пространства для «экологических процессов, которые питают сложные саморегулирующиеся экосистемы». Ревайлдинг придерживается правила каждого хорошего менеджера: найми лучших работников, обеспечь их всем необходимым для процветания, а затем уйди с дороги. Это противоположность системы командования и управления.

«Сложная сеть человеческих взаимодействий, которая процветала благодаря изначальному технологическому разнообразию, сейчас превратилась в глобальные механизмы сбора данных, обеспечивающие благосостояние немногих избранных».

Восстановление естественной интернет-среды (собственно, интернет-ревайлдинг) — это больше, чем просто метафора. Это отправная точка и план. Мы можем посмотреть свежим взглядом на зловещую проблему изъятия и контроля, а также обнаружить новые пути и обрести союзников. Интернет-ревайлдинг напоминает, что крах монополии на интернет — это не только интеллектуальная проблема, но и эмоциональная. Это ответ на вопросы, как быть, если монополии получают всё больше власти и денег, как действовать сообща, если точки сбора, финансовые фонды и социальные сети подкуплены, и как сформулировать решение проблемы для тех из нас, кому она небезразлична.

Ревайлдинг — это оптимистический взгляд на будущее социальных сетей и план по его достижению. Ревайлдинг интернета подобен прививке нового побега к старому технологическому древу.

Из опыта экологии

Экологии много известно о функционировании сложных систем. Этот опыт мог бы пригодиться и в технологической сфере. Прежде всего, экологи знают, что изменение исходных условий реально.

Рождённые в 1970-х, вероятно, видели намного больше мертвых насекомых на лобовом стекле родительской машины, чем своей собственной. За десятилетие общемировая популяция наземных насекомых сокращается примерно на 9%. Если вас можно назвать гиком, вы, вероятно, писали простые игры на собственном компьютере. Вы, конечно, помните, как по одной ссылке можно было найти больше информации, чем на пяти нынешних сайтах вместе взятых. Наверное, вы даже вели свой блог.

Однако для многих, кто родился после 2000 года, привычен мир, где мало насекомых, почти не слышно пения птиц, а регулярная интернет-активность ограничивается лишь несколькими социальными сетями и мессенджерами (а не всей сетью). Как писали Джепсон и Блайт, изменение исходных условий — это «ситуация, когда каждое последующее поколение считает состояние природы во времена своей юности нормальным и невольно принимает ущерб, нанесенный предшествующими поколениями». Разрушение уже кроется внутри мироустройства. И даже кажется естественным.

Экологи знают, что смещение базовых ориентиров ослабляет коллективную активность и увеличивает разрыв между поколениями. Люди, которых волнует монокультура и контроль над интернетом, часто слышат, что они ностальгируют по эпохе первопроходцев. Чудовищно сложно восстановить открытую и конкурентную инфраструктуру для молодых поколений, которые росли с мыслью, что две-три платформы, пара магазинов с приложениями, две операционные системы, два браузера, одно облако и единая поисковая система для всего мира — и есть интернет. Когда живешь в бункерной башне до небес, и все, что видишь снаружи — это точно такой же огромный бункер, возможно ли представить себе что-то другое?

Централизация цифровой власти вызывает те же симптомы, что управление и контроль в биологических экосистемах: сильный стресс с периодами внезапного кризиса по достижении переломных моментов. Какой масштаб необходим для успешного восстановления лесов? Одно дело — поселить волков на трех с половиной тысячах квадратных миль Йеллоустоуна, и совсем другое — оцепить около 20 квадратных миль польдера (земли, отвоеванной у водоема), известного как Оостваардерсплассе близ Амстердама. Большой и многообразный Йеллоустон, скорее всего, приспособится к изменениям, но вот польдеру придется нелегко.

В 1980-х годах голландское правительство пыталось восстановить участок заросшего леса Оостваардерсплассе. Известный своими независимыми суждениями экологический чиновник Франс Вера сообщил, что тростник и кустарник начнут доминировать, если среди них не будут пастись вымершие ныне травоядные. Вместо древних туров государственное агентство по управлению лесами развело стада не слишком дружелюбных быков Хека, а вымершего степного пони сменила польская полудикая порода.

За 30 лет без естественных хищников — коридор для диких особей из другого заповедника так и не появился — животных стало гораздо больше, чем могла выдержать ограниченная зимняя растительность. Люди с ужасом смотрели на голодающих коров и пони, и с 2018 года государственные органы начали проверять состояние животных и проводить выбраковку.

Нельзя просто повернуть время вспять. Участок польдера оказался слишком мал и разобщен, чтобы возродиться. Поскольку животным некуда было деваться, перевыпас и крах оказались неизбежны — постыдный, но важный урок. Восстановление дикой природы — это постоянный процесс. Речь идет не о попытках вернуть экосистему в мифический Эдем. Цель ревайлдеров — вернуть устойчивость, возобновляя автономные природные процессы и позволяя им действовать в больших масштабах, чтобы создать многообразие. Но для успешного восстановления, что по сути является человеческим вмешательством, может потребоваться несколько этапов.

Что бы мы ни делали, интернет не вернется к старым, когда-то популярным интерфейсам, таким как FTP и Gopher, и организации не будут снова управлять собственными почтовыми серверами вместо готовых решений вроде G-Suite. Но кое-что из того, что нам нужно, уже есть в интернете. Возьмем, к примеру, возрождение RSS-каналов, рассылок по электронной почте и блогов — (очередное) доказательство того, что, если ограничиваться только одним приложением для глобального общения, мы создадим единую точку отказа и контроля. Появляются новые системы, такие как Fediverse с ее федеративными островами или Bluesky с алгоритмическим выбором и композитным модерированием.

Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Наша задача — сохранить как можно больше возможностей, надеясь, что следующие поколения используют их. Вместо того, чтобы проводить «тест на чистоту» интернета, мы можем проверить, насколько его изменения соответствуют первоначальным ценностям. Защищают ли новые стандарты «всеобщность» сети, то есть ее способность поддерживать множество вариантов использования, или же ее функциональность ограничивается оптимизацией работы крупнейших технологических компаний?

Еще в 1985 году экологи по растениям Стюард Т.А. Пикетт и Питер С. Уайт в книге «Экология естественных нарушений и динамика участков» писали: «Основной парадокс сохранения дикой природы — мы стремимся сохранить то, что должно меняться». Некоторые интернет-инженеры знают об этом. Дэвид Кларк, профессор Массачусетского технологического института, работавший над одними из самых ранних протоколов интернета, написал целую книгу о том, как облик сетевых архитектур зависит от приоритета ценностей вроде безопасности или централизованного управления.

Однако тот интернет, которым мы пользуемся сейчас, обрел популярность, потому что был разработан как сеть общего назначения, к которой могли подключиться все желающие.

Наш интернет создавался сложным и непостижимым, чтобы уметь то, о чем мы и подумать не могли. Когда мы брали интервью у Кларка, он объяснил, что «слово „сложный” подразумевает систему, в которой есть эмерджентность, то есть систему, в которой невозможно смоделировать результаты. Всего не предугадаешь. Но вот слишком простая система — это уже упущенные возможности». Всё ценное, что мы создаем коллективно, является сложным и, следовательно, немного запутанным. Но именно из трещин в понимании прорастают новые люди и идеи.

Интернет-инфраструктура — это деградирующая экосистема, но в то же время это и антропогенная среда — как город. Непредсказуемость делает ее воспроизводящей, ценной и глубоко человечной. В 1961 году Джейн Джейкобс, американо-канадская активистка и автор книги «Смерть и жизнь великих американских городов», утверждала, что многофункциональные районы безопаснее, счастливее, богаче и лучше для жизни, чем стерильные, строго контролируемые проекты градостроителей вроде Роберта Мозеса из Нью-Йорка.

Как и охваченные преступностью башни Корбюзье, в которые Мозес загонял людей, снося многофункциональные кварталы и прокладывая через них автострады, современный централизованный интернет для многих является неприятным и вредным местом. Его владельцев трудно устранить, и их интересы не совпадают с нашими.

Джейкобс писал: «Как и во всех утопиях, только у главных планировщиков были права на планы любого масштаба». Интернет, работающий по принципу «сверху вниз», стал средой, которая создана для нас, а не средой, которую мы ежедневно создаем вместе.

Экосистемы существуют благодаря тому, что виды внутри них уравновешивают друг друга, выступая в роли сдержек и противовесов. У них разные способы взаимодействия, не только добыча, но и мутуализм, комменсализм, конкуренция и хищничество. В процветающих экосистемах хищники ограничены. Они — лишь часть сложной сети, передающей калории, а не билет в один конец эволюции.

Экологи знают, что разнообразие — это устойчивость.

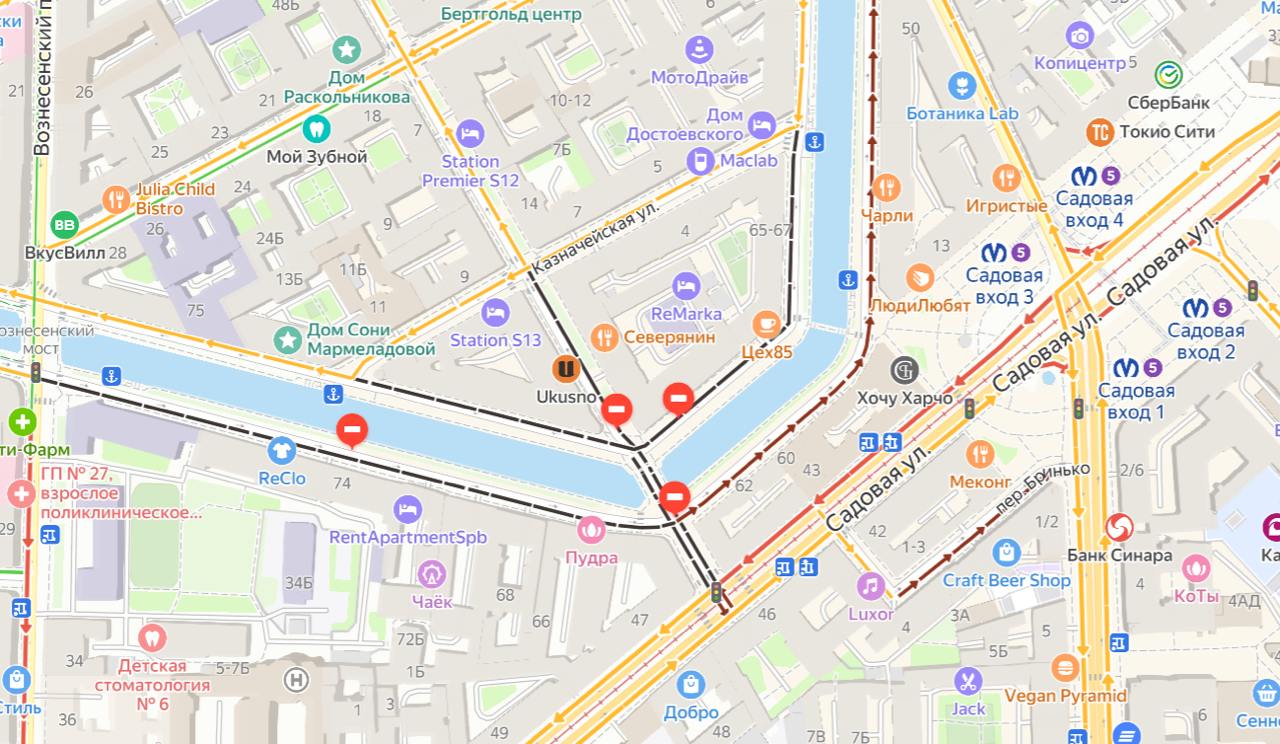

18 июля 2001 года 11 из 60 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в тоннеле Говард-стрит в районе Мид-Таун-Белведер, к северу от центра Балтимора. Через несколько минут один вагон с легковоспламеняющимся химикатом дал течь. Занявшийся огонь перекинулся на остальной состав, пожар окончательно потушили только через пять дней. За это время катастрофа росла в масштабе. Толстые кирпичные стены тоннеля действовали как печь, и температура поднялась почти до 2 000 градусов по Фаренгейту (больше тысячи по Цельсию — прим. Newочём). Над тоннелями прорвало водопровод диаметром больше трех футов, и за несколько часов тоннель затопило миллионами галлонов воды. Даже после такого температура почти не упала. Три недели спустя взрывом, связанным с произошедшей утечкой, выбило крышки люков на две мили от места катастрофы.

WorldCom, тогда — вторая по величине междугородняя телефонная компания в США, размещала в тоннеле оптоволоконные кабели, по которым проходили большие объемы телефонного и интернет-трафика. Однако, по словам Кларка, при планировании устойчивости WorldCom, трафик был распределен по разным оптоволоконным сетям, с учетом риска подобных инцидентов.

На бумаге, у WorldCom была резервная сеть. Несмотря на это, американский интернет-трафик сразу же замедлился, а телефонные линии WorldCom на Восточном побережье и в трансатлантическом регионе вышли из строя. Узкая топография региона сконцентрировала оптоволоконные сети в одной точке — тоннеле на Говард-стрит. Устойчивый статус WorldCom в буквальном смысле сгорел. Компания могла похвастаться технологической избыточностью, но не разнообразием. Часто мы не замечаем проблему централизации, пока не становится слишком поздно.

Кларк рассказал историю пожара в тоннеле на Говард-стрит, чтобы показать, что узкие места не всегда очевидны, особенно на операционном уровне, а огромные системы, которые кажутся надежными из-за своих размеров и ресурсов, могут неожиданно разрушиться.

В современном интернете большая часть трафика проходит через частные сети технологических компаний — например, подводные кабели Google и Meta. Значительная часть интернет-трафика обслуживается несколькими доминирующими сетями распространения контента, такими как Cloudflare и Akamai, которые управляют собственными сетями прокси-серверов и центрами обработки данных. Аналогичным образом трафик проходит через всё меньшее число систем доменных имен (DNS), которые работают как телефонные справочники в интернете, связывая названия сайтов с их цифровыми адресами.

Всё это повышает скорость и эффективность работы сети, но создает новые и неочевидные узкие места, такие как тоннель на Говард-стрит. Централизованные поставщики услуг говорят, что у них больше ресурсов, и они лучше разбираются в атаках и сбоях, но это и делает их крупной, привлекательной мишенью для злоумышленников и потенциальной точкой отказа системы.

21 октября 2016 года десятки крупных американских сайтов внезапно перестали работать. Доменные имена Airbnb, Amazon, PayPal, CNN и The New York Times просто не открывались. Все они были клиентами коммерческого DNS-провайдера Dyn, который подвергся кибератаке. Хакеры заразили десятки тысяч устройств, подключенных к интернету, вредоносным программным обеспечением, создав сеть взломанных устройств, или ботнет, с помощью которой они бомбардировали Dyn запросами до тех пор, пока провайдер не вышел из строя. Крупнейшие американские интернет-бренды были выведены из строя сетью видеонянь, камерами безопасности и другими потребительскими устройствами. Несмотря на то, что во всех случаях были приняты меры для повышения устойчивости к внешним воздействиям, устройства вышли из строя в одной конкретной точке отказа — на одном из важнейших уровней инфраструктуры.

Широкомасштабные сбои в работе централизованных узлов связи стали настолько обычным явлением, что инвесторы даже включают их в свои прогнозы. Когда в 2021 году сбой в работе облачного провайдера Fastly привел к отключению известных веб-сайтов, цена его акций взлетела. Инвесторы были в восторге от заголовков, которые сообщали о блокировке сервиса малоизвестного поставщика технических услуг. Для них сбой критической инфраструктуры не был проблемой — скорее, наоборот, стал возможностью увеличить прибыль.

Такая инфраструктурная узость приводит к скрытой уязвимости, которую мы замечаем только после поломки. Монокультура явно присутствует в поисковых и браузерных инструментах. Поисковики, браузеры и социальные сети — наши основные источники знаний, способы их передачи и сообщения. Они являются важнейшей глобальной ценностной и демократической инфраструктурой, которая находится под контролем считанного числа американских компаний. Аварии, пожары и наводнения можно назвать энтропией в действии, но системно централизованные и рискованные инфраструктуры — это явно выбор, который мы можем изменить.

Как будет выглядеть и ощущаться возрожденный интернет

В возрожденном интернете выбор услуг будет гораздо шире. Такие сервисы, как поиск и социальные сети, будут разделены на части, как это в конечном счете произошло с компанией AT&T. Технологические гиганты не будут собирать и продавать персональные данные пользователей. Вместо этого необходимая инфраструктура будет финансироваться несколькими различными способами. В настоящее время почти нет четко сформулированных положений об общественных благах, обеспечивающих работу интернета, — таких как сетевые протоколы и браузеры. Своим финансированием крупнейшие технологические компании оказывают на них глубокое влияние.

Частью возрождения является исключение лишних элементов из технологического стека, и оплата реальных затрат на подключение. Часть услуг, таких как само подключение к сети, мы продолжим оплачивать напрямую, а другие, например браузеры, будем поддерживать косвенно, но в рамках прозрачной модели, описанной ниже. В возрожденном интернете будет масса способов связи и общения друг с другом. Если лидеры политического переворота решат отключить интернет посреди ночи, как это происходило в Египте и Мьянме, у людей будет больше возможностей, чем телефонный звонок по одному или двум номерам. Никто не сможет сохранять монополию вечно. Возрожденный интернет станет более интересным, удобным, стабильным и приятным местом.

Проведя обширные исследования, лауреат Нобелевской премии по экономике Элинор Остром пришла к выводу, что «люди, хорошо проинформированные о текущей проблеме, знают, кто еще в нее вовлечен, а также могут создать условия, где возникают долгосрочное доверие и взаимопомощь, а ощутимые и конструктивные меры часто предпринимаются без внешнего вмешательства — и происходит это для установления правил, контроля за их соблюдением и определения санкций за их невыполнение». Остром зафиксировала случаи, когда люди спонтанно объединялись для управления природными ресурсами — от сотрудничества операторов водоснабжения в Калифорнии до самоорганизации производителей омаров в штате Мэн для предотвращения чрезмерного вылова.

Самоорганизация также существует в рамках одной из ключевых функций Интернета — координации трафика. Точки обмена трафиком (IXP, Internet Exchange Points) являются примером совместного управления ресурсами, когда интернет-провайдеры коллективно договариваются передавать данные друг друга по низкой цене или бесплатно. Все операторы связи: телекоммуникационные компании, крупные технологические фирмы, университеты, правительства и вещательные компании — вынуждены отправлять большие объемы данных через сети других интернет-провайдеров, чтобы они доходили до адресата.

Работая поодиночке на основании отдельных контрактов, они потратили бы гораздо больше времени и денег. Чтобы этого избежать, они часто учреждают точки обмена трафиком, которые обычно представляют собой независимые некоммерческие организации. Точки обмена трафиком не только участвуют в управлении потоком трафика, но и формируют — особенно в развивающихся странах — основу процветающего технологического сообщества, которое способствует еще более бурному экономическому развитию.

Связи всегда порождают что-то новое. Это применимо как к человеческим отношениям, так и к интернету. Для возрождения интернета уже существует арсенал методов коллективного действия, готовых к использованию. Они включают в себя технические стандарты, совместное управление ресурсами и еще более локализованные широкополосные сети, также известные как «альтнеты».

Новые антимонопольные и конкурентные инициативы

Список инфраструктур, которые необходимо диверсифицировать, очень велик. Помимо каналов и протоколов, существуют операционные системы, браузеры, поисковые системы, система доменных имен, социальные сети, реклама, поставщики облачных технологий, магазины приложений, компании в области искусственного интеллекта и многое другое. Эти технологии также переплетены между собой.

Однако выявив пространство действий в одной области, мы создаем новые возможности в другой. Давайте начнем с регулирования.

Крупные структурные изменения не всегда мотивированы масштабной новой концепцией, такой как ревайлдинг. Иногда достаточно возродить давно забытую идею. Указ президента США Байдена от 2021 года о содействии конкуренции в экономике придал антимонопольной борьбе за права рабочих в стране тот размах и актуальность, которые им придавал Луис Брандис, юрист и судья Верховного суда США, работавший в начале 20-го века. В документе используются правила и формулировки, которые были приняты еще до «Нового курса» Рузвельта в 1930-х годах.

Антимонопольное законодательство США было создано для того, чтобы сломить власть нефтяных, сталелитейных и железнодорожных олигархов, которые угрожали молодой американской демократии. Оно предоставляло работникам базовые гарантии и устанавливало равные экономические возможности как важнейшее условие свободы. Понимание важности конкуренции было постепенно утрачено в результате экономической политики чикагской школы в 1970-х годах и судебных решений эпохи Рейгана. В правительстве считали, что вмешательство оправдано только в том случае, если монополия приводит к росту цен на потребительские товары. С тех пор интеллектуальная монокультура, рассматривающая ущерб потребителю как единственный стимул к действию, распространилась по всему миру.

Вот почему правительства не вмешивались, когда технологические компании 21-го века стремительно превращали рынок в олигополию. Если для вмешательства регулирующего органа необходимо повышение потребительских цен хотя бы на цент, то сервисы технологических платформ, работающие за счет данных или бесплатно, просто игнорируются. При этом потребители всё равно платят другими способами, поскольку эти технологические гиганты используют их персональные данные для получения прибыли. Такой подход невмешательства позволил крупнейшим фирмам подавить конкуренцию, приобретая своих конкурентов и вертикально интегрируя поставщиков услуг, что и вызвало проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Регулирующие и правоприменительные органы в Вашингтоне и Брюсселе теперь утверждают, что они усвоили этот урок и не допустят доминирования в сфере искусственного интеллекта, как это произошло с концентрацией интернета. Для начала председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан и глава антимонопольного подразделения Министерства юстиции США Джонатан Кантер выявляют слабые места в стеке искуственного интеллекта: экономическую концентрацию в сферах процессорных чипов, наборов данных, вычислительных мощностей, инноваций в алгоритмах, платформ распространения и пользовательских интерфейсов. Далее они анализируют влияние на системную конкуренцию. Это может оказаться хорошей новостью для тех, кому не хотелось бы в будущем переносить нынешнее доминирование технологических гигантов в сферу искусственного интеллекта.

Подписывая в 2021 году указ о конкуренции, президент Байден заявил: «Капитализм без конкуренции — это не капитализм. Это эксплуатация». Правоприменители из администрации Байдена теперь берутся за новые дела и пользуются более разнообразными правовыми теориями для определения ущерба при передаче материалов судьям. В новых судебных кейсах на смену традиционно узкому акценту на потребительских ценах приходит понимание, что экономический ущерб от деятельности доминирующих компаний включает в себя вред, причиняемый их сотрудникам, небольшим игрокам и рынку в целом.

Хан и Кантер отказались от ограниченных и трудных для понимания моделей рыночного поведения в пользу реального опыта работников здравоохранения, фермеров и писателей. Они понимают, что ограничение экономических возможностей разжигает ультраправый экстремизм. Именно поэтому в основу антимонопольного регулирования и политики конкуренции заложено четкое противопоставление принуждения и выбора, власти и демократии. Кантер заявил на недавней конференции в Брюсселе, что «чрезмерная концентрация власти представляет собой угрозу… и это касается не только цен или объема производства, но и независимости, свободы и возможностей».

Правоприменительные органы в Вашингтоне и Брюсселе начинают вводить превентивные меры, чтобы не допустить использование доминирования в одной сфере для захвата другой. Совсем недавно компания Amazon отказалась от планов по приобретению производителя бытовой техники iRobot из-за сопротивления Федеральной торговой комиссии США и Европейской комиссии. Регулирующие органы по обе стороны Атлантики также приняли меры, чтобы не позволить Apple использовать свое эксклюзивное владение платформой iPhone для подавления альтернативных магазинов приложений и последующего доминирования на рынках. Возможные проявления этого включали, например, навязывание автопроизводителям системы CarPlay или ограничение доступа к цифровым бесконтактным кошелькам в финансовом секторе.

И все-таки правоприменительные действия касались главным образом наиболее заметных для потребителей аспектов эксплуатации и монополизации интернета технологическими гигантами. Несколько точечных мер, предусмотренных указом Байдена от 2021 года и направленных на ограничение инфраструктурных монополий, лишь предотвращают будущие злоупотребления, такие как захват радиочастот, но не решают уже возникшие проблемы. Конечно, лучший способ бороться с монополиями — это вообще не допускать их возникновения. Но если регулирующие и правоприменительные органы не положат конец нынешнему доминированию этих гигантов сейчас, нам придется жить в инфраструктурной монополии десятилетиями, а возможно и целый век.

Даже убежденные сторонники регулирования избегают введения самых жестких мер по борьбе с концентрацией на давно монополизированных рынках, включая требования о недискриминации, функциональной совместимости и разделении предприятий. Признание монополизированных поиска и социальных сетей общественными услугами, а также принуждение их поставщиков работать на равноправной для всех основе — по-прежнему слишком радикальные меры для большинства.

Возродить уже построенную среду — не значит пассивно ждать, пока нечто хрупкое сможет пробиться сквозь бетон. Это подразумевает полный снос зданий, которые закрывают свет для всех, кто недостаточно богат, чтобы жить на верхнем этаже

Писатель и активист Кори Доктороу, рассуждая о способах освободиться от влияния технологических гигантов, отметил, что, хотя на разделение крупных компаний, скорее всего, уйдут десятилетия, обеспечение надежной и обязательной функциональной совместимости откроет пространство для инноваций и замедлит приток средств в крупнейшие фирмы. В противном случае, они используют эти деньги, чтобы углубить и без того глубокий ров вокруг себя.

Доктороу развивает концепцию конкурентной совместимости (comcom, competitive compatibility), которая представляет собой «достижение совместимости функционала партизанскими методами: обратной разработкой, ботами, скрейпингом данных и другими тактиками, не требующими разрешения». Ранее люди использовали принцип comcom, чтобы понять, как починить автомобиль или трактор, или переписать программное обеспечение, однако с появлением множества агрессивных законов эта практика стала практически невозможной. При такой совместимости действует принцип «пробуй все тактики, пока одна не сработает», который характерен для процветающей экосистемы.

Разнообразию видов в экосистеме соответствует «разнообразие тактик», так как каждая новая успешная тактика создает новую нишу. Осьминог, маскирующийся под морскую змею, кукушка, тайно подсаживающая своих птенцов в гнездо другой птицы, цветки орхидеи похожие на самок пчел, или паразиты, вынуждающие грызунов-хозяев рисковать своей жизнью, — каждая эволюционная микрониша создается благодаря успешной тактике. Comcom — это всего лишь разнообразие тактик. Это способ взаимодействия организмов в сложных динамичных системах. И люди проявили крайнюю недальновидность, дав полноту власти олигархам, которые стремятся подавить эти механизмы.

Работа по исправлению ситуации ведется полным ходом. За несколько лет в ЕС уже наработали опыт работы с требованиями по функциональной совместимости и собрали ценную информацию о том, как фирмы при желании обходят такие законы. Однако США всё еще находятся на начальном этапе обеспечения функциональной совместимости различных программ, например, платформ видеоконференций.

Возможно, регулирующие и правоприменительные органы по всему миру удастся мотивировать и стимулировать, объяснив им, что глубинная архитектура интернета превратилась в царство теней, где прекратилась всякая эволюция. Усилия регуляторов, направленные на создание видимости конкурентной среды в интернете, принесут мало пользы, если при этом не будут устранены глубинные разрушения.

Следующие шаги

Многое из того, что нам нужно, уже существует. Регулирующие органы должны проявить решительность и дальновидность, а также разработать новые смелые стратегии ведения судебных процессов. Кроме того, требуется энергичная государственная политика, стимулирующая конкуренцию в сфере закупок, инвестиций и развития физической инфраструктуры. Университеты должны отказаться от финансирования исследований технологическими компаниями, поскольку оно неизбежно сопряжено с условиями — как гласными, так и негласными.

На смену должны прийти государственные деньги при условии полной публичности результатов работы. Такие исследования должны быть направлены на изучение концентрации власти в экосистеме интернета и возможных практических альтернатив. Мы должны осознать, что значительная часть инфраструктуры интернета по сути принадлежит обществу, и мы должны вернуть контроль над ней.

Необходимо создать регуляторные и финансовые стимулы, а также предоставить поддержку альтернативным подходам, таким как совместное управление ресурсами, общественные сети и множество других механизмов сотрудничества, которые уже использовались людьми для предоставления ключевых общественных благ: строительства дорог, организации обороны и обеспечения чистой водой.

На всё это нужны деньги. Правительства испытывают дефицит налоговых поступлений из-за беспрецедентно высоких доходов современных технологических гигантов. Становится очевидным, где сосредоточены деньги. Наша задача — их вернуть.

Мы понимаем всё это, но действовать сообща чрезвычайно трудно. Почему?

Людям, загнанным в жесткие рамки технологических плантаций, сложно представить альтернативы в виде эффективно функционирующих и разнообразных экосистем. Даже те, кто осознает происходящее, могут чувствовать себя беспомощными и одинокими. Ревайлдинг объединяет все необходимые меры, как мы их понимаем, и предлагает совершенно новый набор методов и концепций.

Экологи противостоят тем же эксплуататорским системам и принимают срочные, масштабные и междисциплинарные меры. Они четко понимают, что эти проблемы не возникают сами по себе, а являются проявлениями всё тех же проблем управления и контроля, извлечения выгоды и доминирования, которые политический антрополог Скотт впервые выявил в практике умного лесоводства. Решения одинаковы как в экологии, так и в технологиях: активно применять верховенство закона для устранения неравенства капитала и власти, а затем быстро внедрять лучшие практики для устранения возникших пробелов.

Пусть интернет останется интернетом

В своей знаковой работе 1999 года «Этнография инфраструктуры» Сьюзан Ли Стар, социолог и теоретик инфраструктуры и сетей, пишет:

«Если изучая город вы пренебрегаете канализацией и энергоснабжением (как это делают многие), то вы упускаете важнейшие аспекты распределительной справедливости и градостроительного потенциала. Если, изучая информационную систему, вы пренебрегаете ее стандартами, проводами и настройками, вы упускаете не менее важные аспекты эстетики, справедливости и изменений».

На первый взгляд технические протоколы и стандарты, лежащие в основе инфраструктуры интернета, разрабатываются в открытых, сотрудничающих друг с другом организациях по стандартизации, однако постепенно они переходят под контроль нескольких крупных компаний. «То, что кажется „добровольными“ стандартами, на деле часто оказывается решениями, продиктованными интересами гигантов».

Крупные компании, доминируя над разработчиками стандартов, также определяют, что останется вне стандартизации — например, поиск, который фактически стал глобальной монополией. Несмотря на неоднократные попытки решить проблему консолидации интернета непосредственно внутри организаций по разработке стандартов, сделать удалось не так много. Это подрывает доверие к разработчикам стандартов, особенно за пределами США. Если эти организации не проведут радикальные изменения, они рискуют повсеместно утратить свое негласное право на управление будущим интернета».

Стандарты интернета должны быть международными, открытыми и ориентированными на инновации. Они представляют собой каркас, придающий интернету форму планеты. Их нити — тонкие, как паутина, но прочные, как сталь, — обеспечивают функциональную совместимость, предотвращая фрагментацию и установление чьего-либо постоянного господства.

Гармоничное взаимодействие законов и стандартов

В 2018 году небольшая группа калифорнийцев убедила законодательное собрание принять Закон Калифорнии о защите персональных данных потребителей. Среди пунктов закона было небольшое положение о «праве отказаться от продажи или совместного использования» личных данных с помощью «включенного сигнала глобального контроля конфиденциальности», или сигнала GPC, который автоматически реализует это право. В законе не определялось, как будет осуществляться глобальный контроль конфиденциальности. Поскольку для того, чтобы браузеры, компании и провайдеры говорили на одном языке, требовался технический стандарт, подробная информация о сигнале была передана группе экспертов.

В июле 2021 года генеральный прокурор Калифорнии постановил, что все компании обязаны учитывать GPC для калифорнийцев, посещающих их сайты. В настоящее время группа экспертов разрабатывает техническую спецификацию, которая будет представлена на утверждение в качестве глобального веб-стандарта под эгидой Консорциума всемирной паутины. Глобальный контроль конфиденциальности позволяет калифорнийцам автоматически выражать согласие или отказ на продажу своих личных данных на контролируемых сайтах, включая использование файлов cookie для отслеживания. Однако большинство предустановленных браузеров, таких как Chrome и Safari, не поддерживают этот стандарт. Для массового внедрения потребуется время, и это важный шаг к изменению реальных результатов путем интеграции антимонопольных практик в стек стандартов — этот подход уже используется в других странах.

Глобальный контроль конфиденциальности — не первый официально утвержденный открытый стандарт, но с самого начала он был направлен на преодоление разрыва между разработкой политики и установлением стандартов. Эта идея набирает популярность. В недавнем докладе Совета по правам человека государствам рекомендуется делегировать «регулирующие функции организациям по стандартизации».

Сделать прозрачными поставщиков услуг, а не пользователей

Современный интернет характеризуется крайне низкой прозрачностью ключевых поставщиков интернет-инфраструктуры. Браузеры, например, являются сложнейшими элементами инфраструктуры, определяющими, как миллиарды людей взаимодействуют с интернетом, при этом они распространяются бесплатно. Это связано с тем, что наиболее часто используемые поисковые системы заключают непрозрачные финансовые соглашения с браузерами, оплачивая установку своих сервисов в качестве поиска по умолчанию. Поскольку большинство пользователей не меняют поисковую систему по умолчанию, такие браузеры, как Safari и Firefox, получают доход, размещая Google в строке поиска после установки. Это укрепляет доминирующее положение Google, даже несмотря на снижение качества его поисковой выдачи.

Возникает затруднительное положение. Если антимонопольные органы начнут навязывать конкуренцию, браузеры лишатся своего основного источника дохода. На инфраструктуру нужны деньги, но глобальный характер интернета ставит под сомнение нашу модель государственного финансирования, открывая путь для частного доминирования. Тем не менее, если рассматривать текущую непрозрачную систему по существу — как своего рода форму негосударственного налогообложения, — то появляется возможность разработать альтернативу.

Логично предположить, что поисковые системы могут стать подходящим источником нового сбора для поддержки браузеров и другой ключевой инфраструктуры интернета. Такой платеж взимался бы под открытым транснациональным надзором многих заинтересованных сторон.

Освободить место для роста

Нам нужно отказаться от мысли, что исправить инфраструктуру интернета слишком сложно. Это базовая система, которую мы используем практически во всех аспектах жизни. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт и бывший заместитель министра иностранных дел Канады Гордон Смит в 2016 году отметили, что интернет становится «инфраструктурой всех инфраструктур». Это способ, с помощью которого мы организуем, объединяем и накапливаем знания. Его можно даже назвать глобальным разумом. В настоящее время он несправедлив, уязвим и крайне токсичен.

«Экологи переориентировали свою область, придав ей статус „кризисной дисциплины“, то есть области исследований, которая направлена не только на изучение объектов, но и на их спасение. Мы, технические специалисты, должны сделать то же самое». Возрождение интернета объединяет и развивает усилия людей в сферах регулирования, стандартизации и разработки новых методов организации и построения инфраструктуры, чтобы сформировать единую историю о том, к чему мы стремимся. Это общее видение, включающее множество стратегий. Инструменты для отказа от эксплуататорских монокультур в сфере технологий уже существуют или находятся на этапе разработки.

По материалам Noema Magazine

Авторы: Мария Фаррелл, Робин Бержон

Переводили: Анастасия Боброва, Эвелина Пак, Дмитрий Кравцов

Редактировал: Сергей Разумов